Строение человека сосуды и аорты

Аорта – самая крупная артерия, образующая большой круг кровообращения, что обуславливает ее огромное значение в поддержании нормальной гемодинамики. Любые патологии этой части организма очень опасны для жизни и часто приводят к развитию серьезных последствий. При своевременном выявлении практически все заболевания сосуда поддаются оперативной коррекции.

Что такое аорта и где она расположена?

Аорта считается крупнейшим сосудом организма и имеет ключевую роль в поддержании нормальной гемодинамики. Именно с нее начинается большой круг кровообращения, который поставляет богатую кислородом кровь во все структуры организма. Она отходит от левого желудочка сердца, большей частью располагается вдоль позвоночного столба и заканчивается, расходясь на две ветки: правую и левую подвздошные.

Аорта считается крупнейшим сосудом организма и имеет ключевую роль в поддержании нормальной гемодинамики. Именно с нее начинается большой круг кровообращения, который поставляет богатую кислородом кровь во все структуры организма. Она отходит от левого желудочка сердца, большей частью располагается вдоль позвоночного столба и заканчивается, расходясь на две ветки: правую и левую подвздошные.

Строение и отделы

Принадлежит к эластическому типу артерий, гистологически ее стенка образована тремя слоями:

- Внутренний (интима) – представлен эндотелием. Именно он в наибольшей степени подвержен патологическим процессам, в т. ч. атеросклерозу. Эта оболочка образует аортальный клапан.

- Средний (медиа) – преимущественно состоит из эластических волокон, которые, растягиваясь, увеличивают просвет русла. Это позволяет поддерживать стабильное АД. Также он содержит небольшое количество гладкомышечных волокон.

- Внешний (адвентиция) – состоит преимущественно из соединительнотканных элементов с низким содержанием эластических волокон и высоким коллагеновых, что придает сосуду дополнительную жесткость, несмотря на маленькую толщину стенки.

В топографическом отношении артерия состоит из трех основных частей: восходящего отдела, дуги и нисходящего.

Восходящий отдел начинается в районе третьего межреберья, по левому краю грудинной кости. В точке выхода сосуда из сердца находятся аортальные клапаны. Второе их название – «полулунные», поскольку они напоминают изогнутые карманы, состоящие из трех створок и предотвращающие обратный ток крови после того, как аорта вышла из желудочка. Там же расположены небольшие выбухания – синусы, в которых начинаются коронарные артерии, питающие миокард. В этом же месте располагается короткий расширенный участок – луковица. Напротив сочленения второго правого ребра с грудинной костью восходящая аорта переходит в дугу.

Дуга поворачивает влево и заканчивается возле четвертого грудного позвонка, образуя так называемый перешеек – место, где артерия несколько сужена. Сзади от нее находится бифуркация трахеи (точка, в которой дыхательная трубка делится на два бронха). От ее верхней стороны отходят ветки, питающие верхнюю часть тела:

- плечеголовной ствол;

- левая общая сонная;

- левая подключичная.

Нисходящий отдел – длиннейшая часть сосуда, состоящая из грудного (торакального) и брюшного (или абдоминального) отделов. Он берет начало от перешейка дуги, большей частью находится спереди от позвоночника и заканчивается возле четвертого поясничного позвонка. В этой точке аорта расходится на правую и левую подвздошные ветки.

Грудной отдел находится в торакальной полости и идет до аортального отверстия дыхательной мышцы диафрагмы (напротив 12-го позвонка). На всем протяжении от него отходят ветки, кровоснабжающие органы средостения, легкие, плевру, мышцы и ребра.

Конечная, абдоминальная часть, обеспечивает кровоснабжение органов брюшной полости и таза, стенки живота, а также нижних конечностей.

Нормальные показатели размера сосуда

Определение диаметра аорты очень важно при диагностике многих ее патологий, в особенности аневризм или атеросклероза. Обычно это делают с помощью рентгенологических (например, компьютерная или магнитно-резонансная томография) или ультразвуковых (ЭхоКГ) исследований. Важно помнить, что подобная величина очень вариативна, поскольку меняется в зависимости от возраста и пола.

| Отдел | Диаметр, см | |

|---|---|---|

| Мужчины | Женщины | |

| Корень | <4 | <3,7 |

| Восходящий | 3,4-3,6 | 3,0-3,5 |

| Дуга | 3,0-3,5 | 2,7-3,4 |

| Торакальный | 2,5-3,0 | 2,4-2,6 |

| Абдоминальный | 1,9-2,4 | 1,8-2,1 |

Ток крови, скорость и давление

Также для изучения работы аорты исследуют ее функциональные показатели. Обычно это делают с помощью УЗИ или доплерографии.

Систолическое давление в сосуде составляет около 120-140 мм рт. ст., диастолическое – 70-90 мм рт. ст. Величина может несколько отличаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей.

Линейная скорость кровотока в начальных отделах составляет около 0,7-1,3 м/с. Дистальнее (т. е. дальше от начала) она уменьшается до 0,5 м/с.

Объемная скорость в норме составляет 4-5 литров в минуту.

Как изменения работы аорты отражаются на системном кровотоке?

Аорта — это единственный сосуд, с которого начинается большой круг кровообращения. Любые ее заболевания вызывают тяжелые нарушения гемодинамики, вплоть до сердечно-сосудистой недостаточности.

В первую очередь страдает давление. Вследствие склероза и кальцинирования артериальная стенка стает жесткой и теряет свою эластичность, а это – одна из причин гипертонии. При разрыве аневризмы все наоборот – АД резко падает.

Очень опасны пороки аортальных клапанов. Недостаточность ведет к регургитации, т. е. возврату крови в желудочек, из-за чего он перерастягивается, что приводит к кардиомиопатии. В результате стеноза также снижается сердечный выброс. Однако это происходит из-за того, что створки раскрываются не полностью. При том нарушается кровоток в коронарных артериях. Это ведет к развитию стенокардии.

Степень нарушения кровотока во многом зависит от локализации патологического процесса: чем он ближе к началу сосуда, тем более системным будет его влияние, тогда как поражение только брюшного отдела вызывает гипоксию ограниченного участка тела (нижней части туловища).

Основные заболевания и аномалии развития

Все заболевания аорты в зависимости от происхождения делят на два больших класса: врожденные и приобретенные.

К первым относят генетически обусловленные дефекты развития:

- Недостаточность клапанов – из-за недоразвитости створок они не полностью смыкаются, в связи с чем в диастолу часть крови возвращается в желудочек. Вследствие этого развивается гипертрофия миокарда и расширяется начальный отдел аорты.

- Стеноз клапанов – характеризуется сращением створок, из-за чего кровь с трудом проходит сквозь узкое отверстие, что вызывает уменьшение систолического выброса и развитие дилатационной кардиомиопатии.

- Коарктация – сужение участка грудной аорты. Измененный отрезок может быть длиной от двух миллиметров до нескольких сантиметров, в результате чего значительно растет давление в области выше узкой части, но существенно падает в нижних отделах.

- Синдром Марфана – генетически обусловленное заболевание, характеризующееся поражением соединительной ткани. Отличается частым появлением аневризм и пороков клапанов.

- Двойная дуга аорты – дефект, при котором сосуд разделен на две части. Каждая из них огибает пищевод и трахею, в результате чего они оказываются заключенными в кольцо. Гемодинамика обычно не нарушена, клиника характеризуется затруднением глотания и дыхания.

- Правосторонняя дуга аорты – при этой аномалии артерия идет не влево, как должно быть в норме, а вправо. Обычно течение болезни бессимптомное, за исключением тех случаев, когда аортальная связка образует кольцо вокруг трахеи и пищевода, тем самым сдавливая их.

К приобретенным заболеваниям относят:

- Аневризма – расширение участка сосуда более чем в два раза, возникающее из-за патологии стенок. Это приводит к серьезным нарушениям гемодинамики, в первую очередь, к гипоксии определенных органов. Конкретная симптоматика обусловлена локализацией поражения.

- Расслаивающая аневризма – характеризуется разрывом склерозированной внутренней оболочки, из-за чего кровь затекает в образовавшуюся полость между стенками и вызывает их дальнейшее расслоение. Со временем (обычно через несколько суток) происходит полная деструкция дефекта, что вызывает массивное внутреннее кровотечение и мгновенную смерть.

- Атеросклероз – характеризуется отложением липопротеиновых комплексов во внутреннем слое, что приводит к образованию бляшек, кальцинозу и сужению просвета. В результате возникает кислородное голодание (гипоксия) органов и тканей, а также тромботические осложнения (в т. ч. инсульты).

- Неспецифический аортоартериит (синдром Такаясу) – васкулит аутоиммунного происхождения, при котором развивается пролиферативное воспаление в стенке сосуда, приводящее к уплотнению, обструкции или образованию аневризм.

Какие методы лечения и коррекции существуют и считаются эффективными?

Особенностью патологий аорты есть то, что при их лечении в основном применяют инвазивное хирургическое вмешательство. Консервативную терапию используют лишь в целях поддержки жизненных показателей и купирования симптомов, что позволяет безопасно сделать операцию.

Сейчас существует тенденция к проведению малоинвазивных эндоскопических операций, отличающихся большей безопасностью и эффективностью.

На сегодня применяют такие оперативные методы лечения:

- резекция с анастомозом – используют при небольших аневризмах или коарктациях;

- протезирование;

- аортокоронарное шунтирование (создание обходных путей кровообращения) – при окклюзирующих болезнях, ИБС или инфаркте;

- имплантация искусственных клапанов, баллонная вальвулопластика,

Выводы

Благодаря особенностям анатомии и физиологии, аорта – ведущий сосуд тела человека. Она обеспечивает кровоснабжением все ткани, и потому любые ее патологии ведут к обширным нарушениям деятельности всего организма. В последние годы уровень смертности от патологий сосуда снижается благодаря внедрению новых малоинвазивных техник оперативного лечения.

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

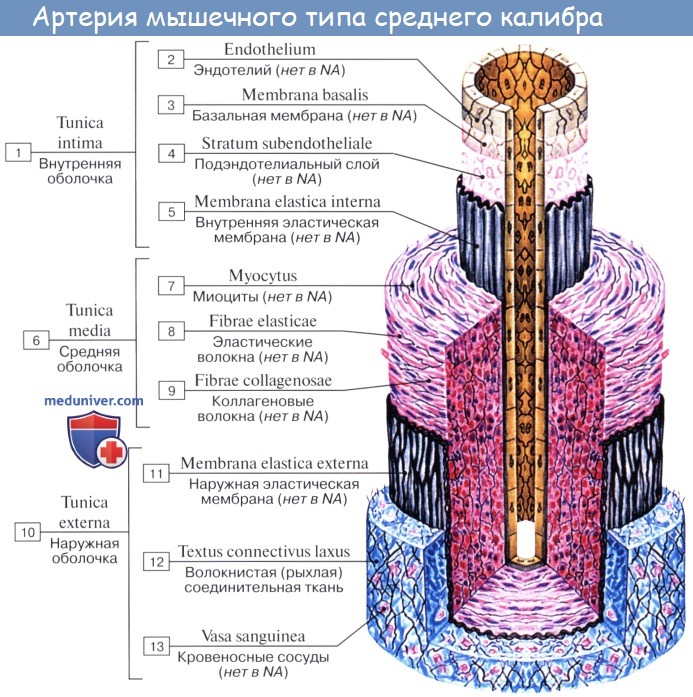

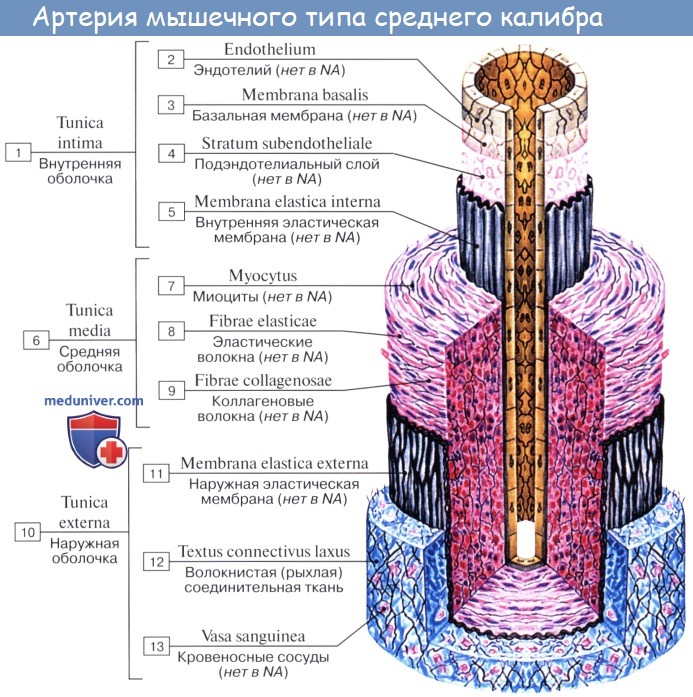

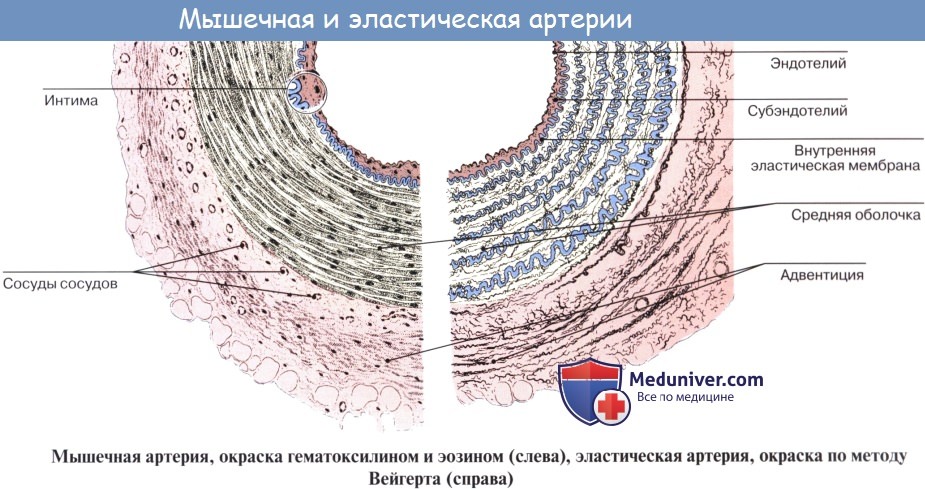

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

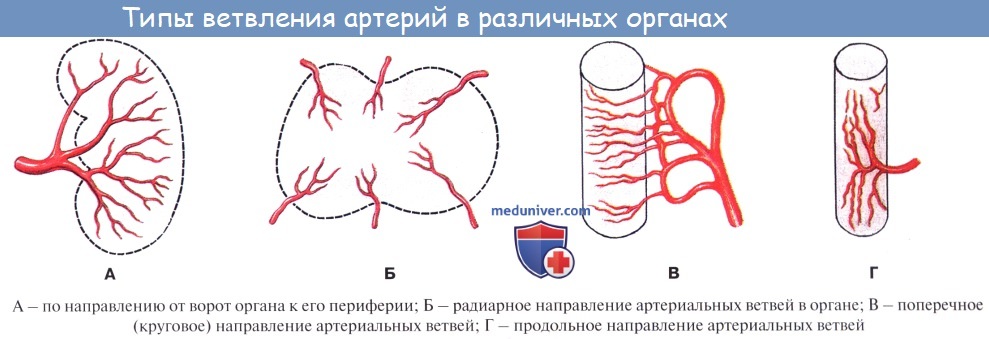

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

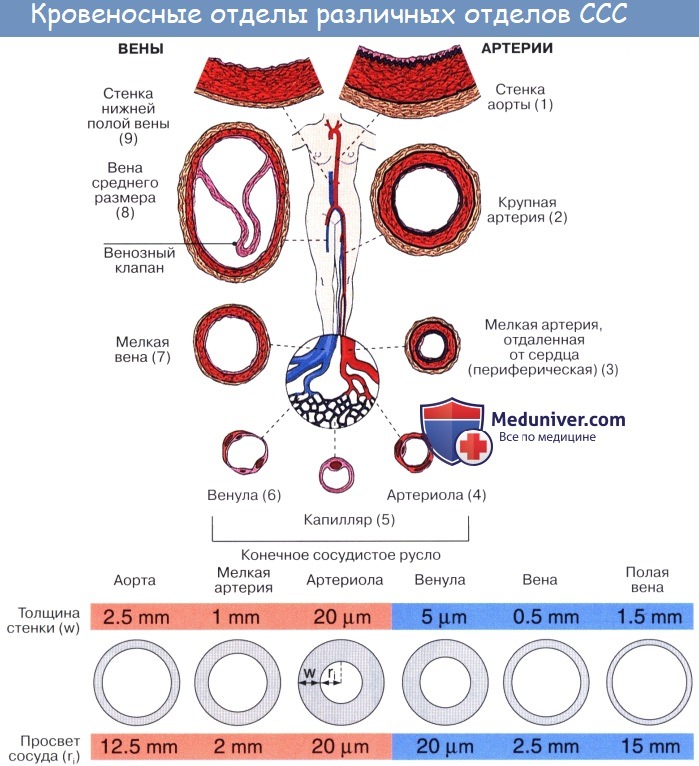

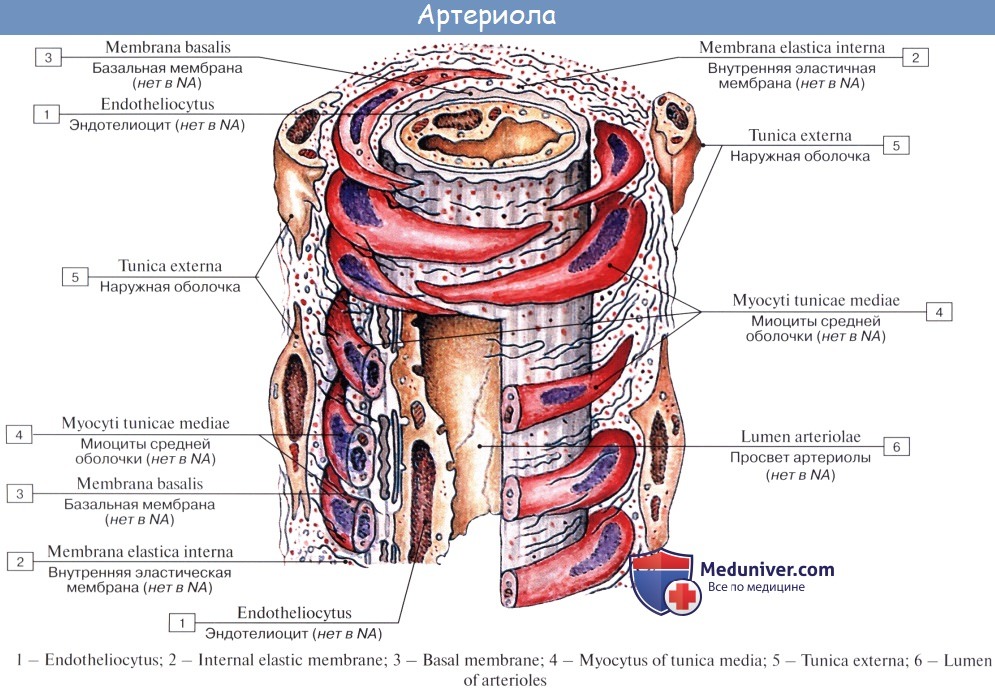

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

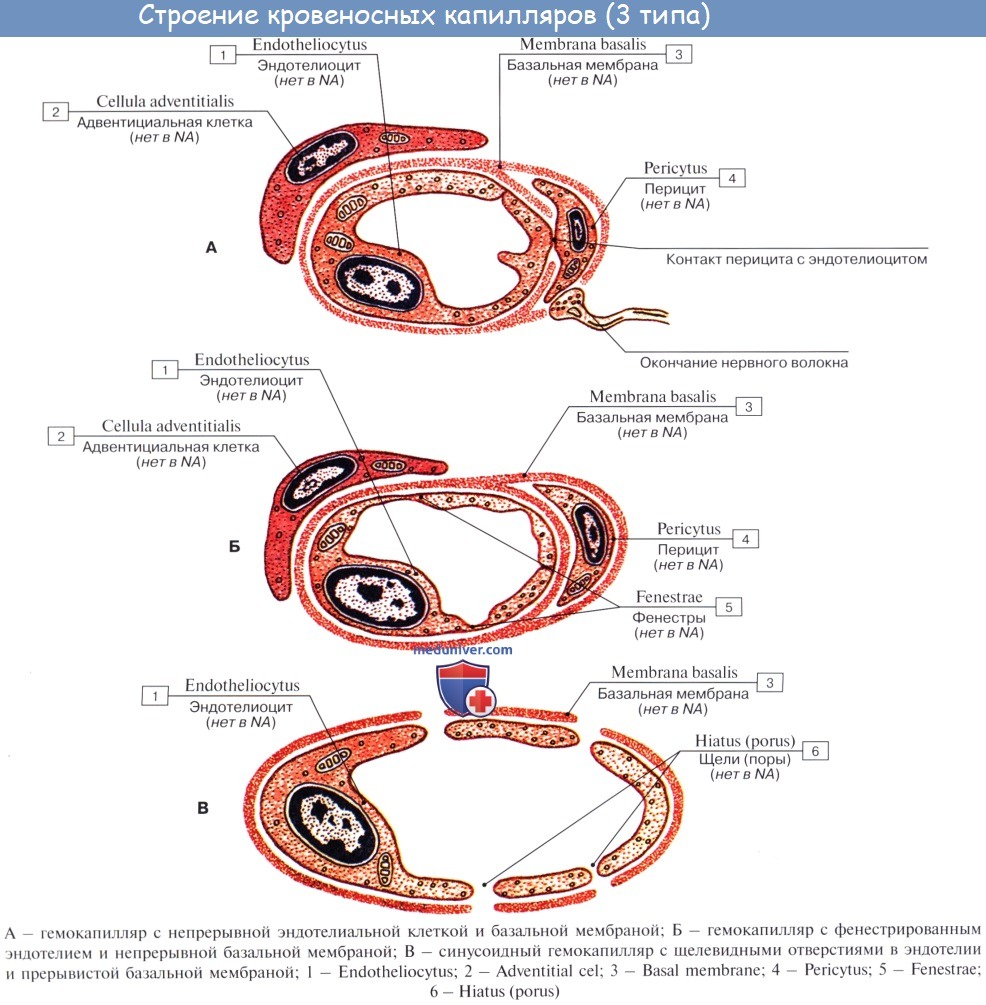

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

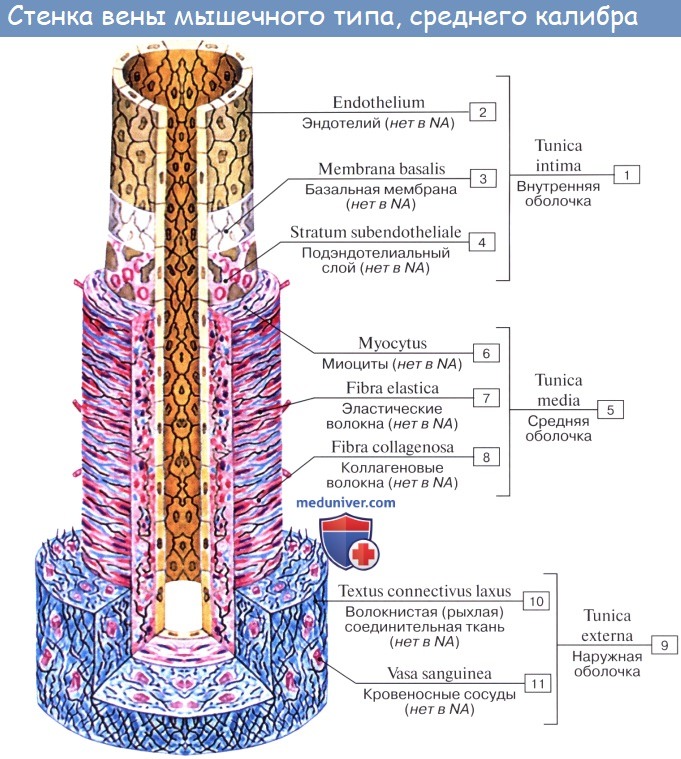

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Самый широкий и толстостенный сосуд, отходящий от сердца и образующий большой круг кровообращения — это аорта. Она играет ключевую роль в поддержании гемодинамики и кровоснабжении практически всех жизненно важных органов. Находится сосуд в грудной части, непосредственно над верхушкой сердца и продолжается до поясничного отдела: его начало представлено луковицей, соединенной с левым желудочком сердца, а конец — разветвлением на две подвздошные артерии. Анатомия соответствует строению всех крупных сосудов эластичного типа, а большая часть патологий при раннем обнаружении поддается хирургической коррекции.

Строение и отделы

По анатомическому строению аорта незначительно отличается от других артерий эластического типа. Ее форма практически на всем протяжении линейна с постепенным уменьшением диаметра от центра к периферии.

Периодически сосуд раздваивается, образуя две зеркально идентичные ветви. В анатомии это явление известно как бифуркация аорты.

Стенки трубки состоят из трех слоев, отличающихся по гистологическому признаку:

- Интима, расположенная на внутренней поверхности — эндотелиальный слой, из которого образуется клапан аорты. В норме он трехстворчатый, но иногда наблюдается генетическая мутация, когда он двустворчатый.

- Медиа, расположенная под интимой часть — состоит из эластичных и гладкомышечных волокон, которые могут достаточно сильно растягиваться и сокращаться, поддерживая нормальную скорость кровотока.

- Адвентиция, расположенная на внешней поверхности, состоит из волокон соединительной ткани, коллагена и эластиновых клеток, которые в совокупности создают достаточно жесткий каркас.

Через сосуд ежеминутно транспортируется до 5 литров крови. Такой объем создает постоянное давление. Его нормальными показателями считается 120-140 мм. рт. ст. (систолический показатель, то есть в момент сердечного выброса) и 70-90 мм. рт. ст. (диастолический показатель, то есть в момент наполнения левого желудочка перед очередным выбросом).

Через сосуд ежеминутно транспортируется до 5 литров крови. Такой объем создает постоянное давление. Его нормальными показателями считается 120-140 мм. рт. ст. (систолический показатель, то есть в момент сердечного выброса) и 70-90 мм. рт. ст. (диастолический показатель, то есть в момент наполнения левого желудочка перед очередным выбросом).

В зависимости от удаленности от сердца диаметр аорты постепенно уменьшается от 40 у корня до 18 мм в месте, где располагается бифуркация аорты на подвздошные артерии. Исключение составляет перешеек аорты, который располагается вблизи сердца на дуговой части сосуда. Он имеет меньший диаметр, чем расположенные выше и ниже участки. Топографически кровеносная магистраль делится на три части: восходящего отдела, дуги и нисходящего отдела.

Восходящий отдел

Восходящая часть аорты сердца располагается в левой части грудины на уровне третьего ребра. В месте, где ткани сердца переходят в сосуд, располагается трехстворчатый полулунный клапан. Эта система призвана предотвращать обратный заброс артериальной крови из сосудов в левый желудочек. Дистальнее клапана вплотную к ним располагаются синусы — небольшие выбухания на стенке, в которых берут начало коронарные артерии, доставляющие насыщенную кислородом кровь в миокард.

На выходе из сердца аорта образует луковицу — небольшое расширение, стенки которой более толстые, чем на расположенных дальше разделах. Она более прочная и имеет повышенную эластичность, чтобы гасить резкие колебания крови при сердечном выбросе. На уровне слияния второго ребра с костью грудины луковица сужается и переходит в дугу.

Дуга аорты

Дуга аорты является продолжением восходящего раздела и, как следует из ее названия, представляет собой изогнутый участок, отклоняющийся влево. Его конец располагается на уровне четвертого грудного позвонка, где дуга переходит в нисходящий отдел.

Иногда, при наличии генетической аномалии сосудистой системы, вместо левой обнаруживают правую дугу аорты. Ее перешеек имеет форму кольца, внутри которого могут располагаться пищевод и трахея. При правосторонней дуге аорты нет угрозы жизни больного, однако пульсация сосуда провоцирует сложности с дыханием и глотанием.

От леволежащей и праволежащей дуги аорты в области перешейка отходит три ветви, питающих верхнюю часть тела: плечеголовая, левая общая сонная и левая подключичная.

Нисходящий отдел

Нисходящий отдел имеет наибольшую протяженность в большом круге кровообращения и располагается в двух отделах:

- в грудной полости проходит торакальная аорта;

- в абдоминальной полости проходит брюшная аорта.

И торакальная, и брюшная аорты имеют линейную форму, от которой периодически отходят артерии меньшего диаметра. Начало отдела располагается на уровне четвертого грудного позвонка, а конец — на уровне четвертого поясничного.

Торакальная часть сосуда тянется до 12 грудного позвонка, где он проходит через отверстие в диафрагме и продолжается брюшным отделом аорты. По всей длине от него отходят непарные и парные ответвления, снабжающие кровью средостений, легкие, ребра, мышцы грудной клетки, плевру и т. д.

От брюшной части аорты также ответвляются артерии, которые участвуют в кровоснабжении абдоминальных органов: мышц передней брюшной стенки, печени, желудка и кишечника и т. д. Она же отвечает за кровообращение органов малого таза. Концом брюшной части аорты является бифуркация сосуда на подвздошные артерии.

Функции

На аорту сердца возложена огромная роль. Являясь началом и главной магистралью большого круга кровообращения, она доставляет кровь ко всем органам грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Из ее дуги берут начало сосуды, снабжающие кровью голову и верхние конечности, а из брюшной части аорты кровь попадает в нижние конечности. Из этого следует сделать вывод о том, что посредством аорты сердца кровоснабжаются почти все органы и ткани человеческого тела.

До того места, где начинается бифуркация аорты, от нее отходят артерии ко всем жизненно важным органам:

- в грудной полости — к сердцу и расположенным вокруг тканям;

- в брюшной полости от инфраренального отдела брюшной аорты — к органам ЖКТ, мочевыделения;

- в брюшной полости от интраренального отдела сосуда — к органам половой системы.

Завершает брюшную часть аорты раздвоение, то есть бифуркация аорты, на подвздошную левую и правую артерии, по которым кровь поступает в нижние конечности.

Помимо питания тканей сосуд принимает участие в регуляции артериального давления. Механизм растяжения и расслабления стенок он препятствует возникновению большого разрыва между показателями АД в систоле и диастоле.

Патологии

Нагрузка, которой подвергается брюшная аорта и расположенный выше грудной отдел сосуда, нередко приводит к появлению серьезных патологий. Такие заболевания аорты называют приобретенными, то есть возникшими в процессе функционирования организма или влияния на него внешних факторов. К ним относится:

- атеросклероз — отложение холестерина на стенках сосуда с последующим калицинированием бляшек, в результате чего они утрачивают эластичность и хуже регулируют артериальное давление;

- аневризма — патологическое выпячивание (кармашек) на стенке, возникший вследствие повышенного давления крови на сосуд, на котором может возникнуть расслоение или разрыв;

- диссекция аорты — расщепление стенки сосуда с проникновением крови в полости, которое часто сопровождает аневризму;

- воспаления стенки сосуда вследствие интоксикации или аутоиммунного процесса.

Список врожденных аномалий более разнообразен, так как в него включены патологии анатомического и физиологического характера. К таким заболеваниям относятся:

- недостаточность клапанов, при которой кровь забрасывается обратно в желудочек, провоцируя гипертрофию сердечной мышцы и другие патологии;

- стеноз клапанов — сращение полулунных створок, из-за чего кровь не способна проникать из желудочка в кровеносную систему с нормальной скоростью;

- стеноз — ограниченное сужение сосуда, в результате которого давление крови в расположенном выше участке сохраняется слишком высоким, а в нижнем — чрезмерно низким;

- синдром Марфана — недостаточность соединительнотканного слоя стенки, при котором на сосуде возникают аневризмы, а клапаны становятся дисфункциональными;

- раздвоение дуги — патология, при которой сосуд имеет дополнительную бифуркацию в области пищевода и трахеи, последние оказываются сжатыми кольцом, что затрудняет глотание и дыхание;

- правосторонняя дуга — неправильное положение изгиба сосуда, которое иногда приводит к трудностям с дыханием и глотанием.

Чем выше располагается пораженный отдел сосуда, тем более масштабное влияние на здоровье оказывает патология. Например, пораженная атеросклерозом брюшная аорта провоцирует изменения работы отдельных органов ЖКТ, иногда малого таза и нижних конечностей, а при изменениях в грудном отделе будет страдать сердце, все расположенные ниже патологического очага органы и даже головной мозг.

Методы диагностики

При появлении признаков заболеваний проводят комплексную диагностику. Она состоит из инструментальных исследований:

- компьютерной или магнитно-резонансной томографии;

- рентгенографии брюшной или грудной полости;

- ЭхоКГ.

Перечисленные процедуры помогают врачу обнаружить патологические изменения, определить их масштаб и точную локализацию. Для уточнения изменений функциональности аорты брюшной полости или грудного отдела используется допплерография и УЗИ сосуда.

Лабораторные анализы крови при патологиях кровеносной системы малоинформативны. Их используют как вспомогательные инструменты для подтверждения диагноза. Например, после визуализации инородного тела, присоединенного к стенке, врач по анализам определяет, что это может быть: при повышенном холестерине ставится диагноз атеросклероз, а при повышенном уровне тромбоцитов диагностируется тромбоз.

Источник