Строение кровеносных сосудов иннервация

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

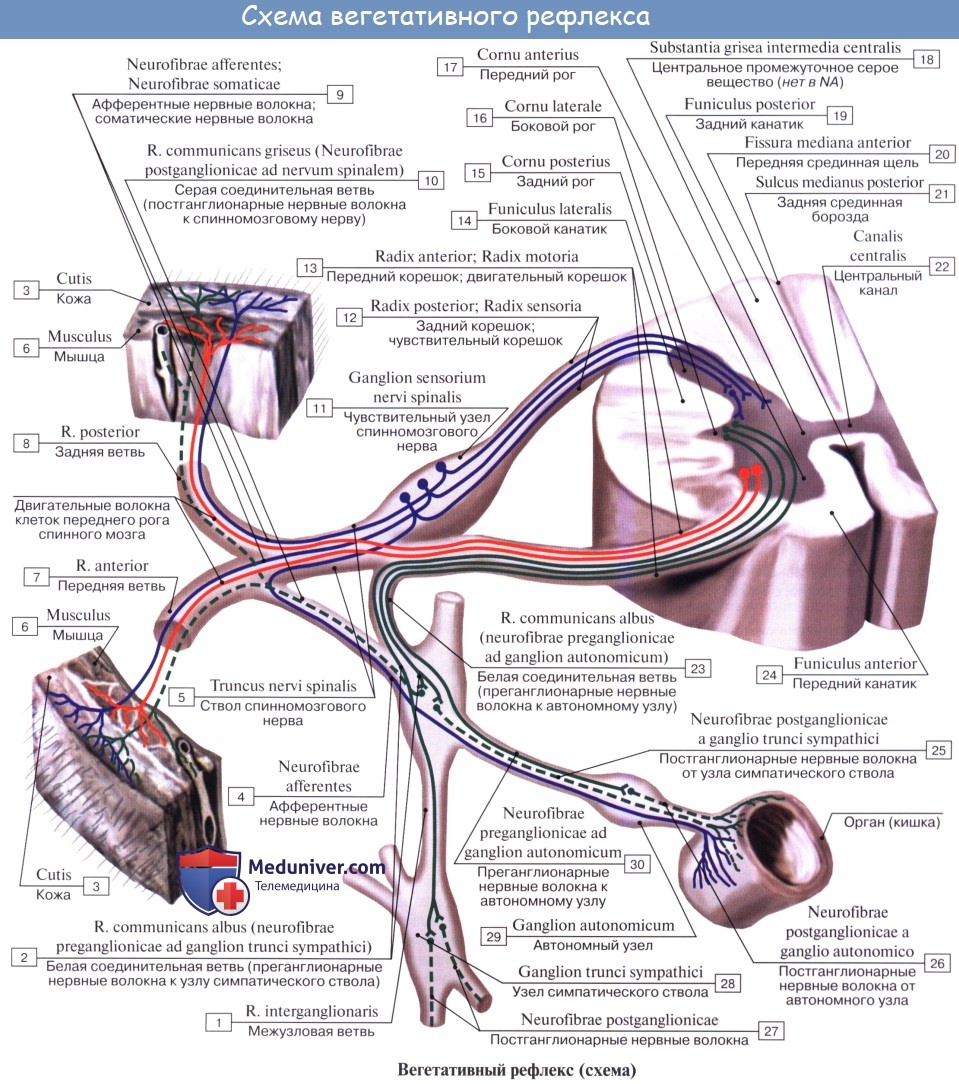

Иннервация кровеносных сосудов. Иннервация сосудов.Степень иннервации артерий, капилляров и вен неодинакова. Артерии, у которых более развиты мышечные элементы в tunica media, получают более обильную иннервацию, вены — менее обильную; v. cava inferior и v. portae занимают промежуточное положение. Более крупные сосуды, расположенные внутри полостей тела, получают иннервацию от ветвей симпатического ствола, ближайших сплетений вегетативной нервной системы и прилежащих спинномозговых нервов; периферические же сосуды стенок полостей и сосуды конечностей получают иннервацию от проходящих поблизости нервов. Нервы, подходящие к сосудам, идут сегментарно и образуют периваскулярные сплетения, от которых отходят волокна, проникающие в стенку и распределяющиеся в адвентиции (tunica externa) и между последней и tunica media. Волокна иннервируют мышечные образования стенки, имея различную форму окончаний. В настоящее время доказано наличие рецепторов во всех кровеносных и лимфатических сосудах. Первый нейрон афферентного пути сосудистой системы лежит в спинномозговых узлах или узлах вегетативных нервов (nn. splanchnici, n. vagus); далее он идет в составе кондуктора интероцептивного анализатора (см. «Интероцептивный анализатор»). Сосудодвига-тельный центр лежит в продолговатом мозге. К регуляции кровообращения имеют отношение globus pallidus, таламус, а также серый бугор. Высшие центры кровообращения, как и всех вегетативных функций, заложены в коре моторной зоны головного мозга (лобная доля), а также впереди и сзади нее. Корковый конец анализатора сосудистых функций располагается, по-видимому, во всех отделах коры. Нисходящие связи головного мозга со стволовыми и спинальными центрами осуществляются, по-видимому, пирамидными и экстрапирамидными трактами.

Замыкание рефлекторной дуги может происходить на всех уровнях центральной нервной системы, а также в узлах вегетативных сплетений (собственная вегетативная рефлекторная дуга). Эфферентный путь вызывает вазомоторный эффект — расширение или сужение сосудов. Сосудосуживающие волокна проходят в составе симпатических нервов, сосудорасширяющие волокна идут в составе всех парасимпатических нервов краниального отдела вегетативной нервной системы (III, VII, IX, X), в составе передних корешков спинномозговых нервов (признается не всеми) и парасимпатических нервов сакрального отдела (nn. splanchnici pelvini). Учебное видео вегетативной иннервации внутренних органовДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Единство вегетативной и центральной нервной системы. Зоны Захарьина — Геда.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 28.8.2020 |

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

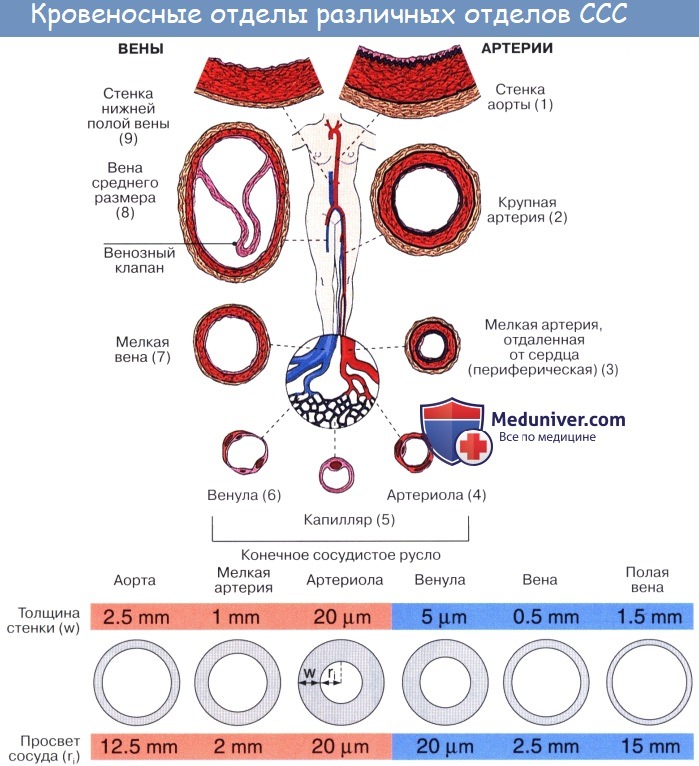

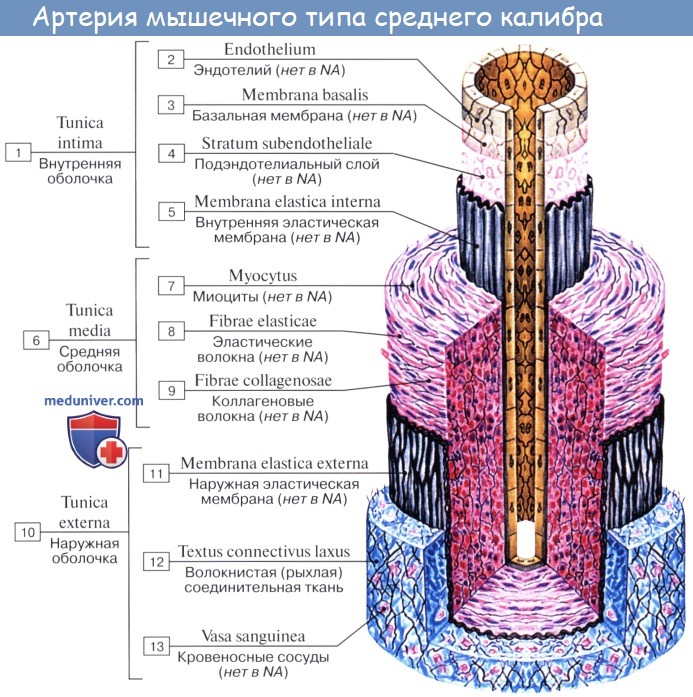

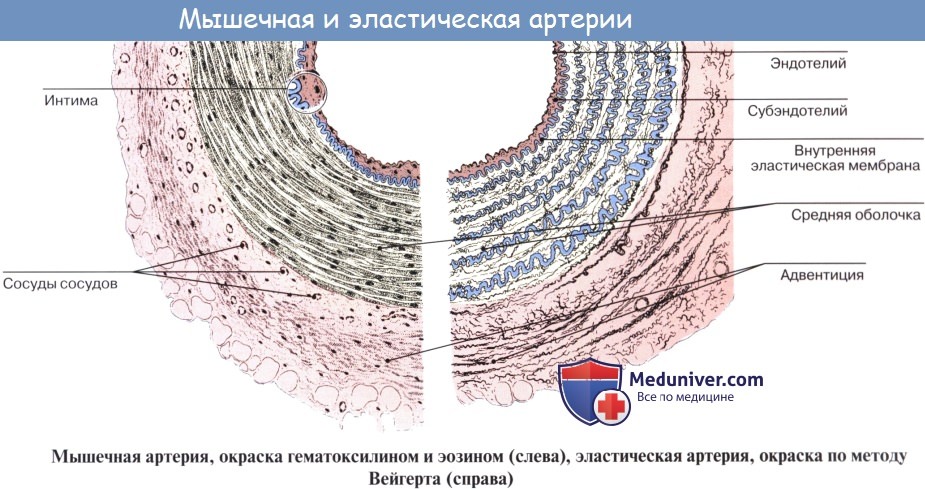

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

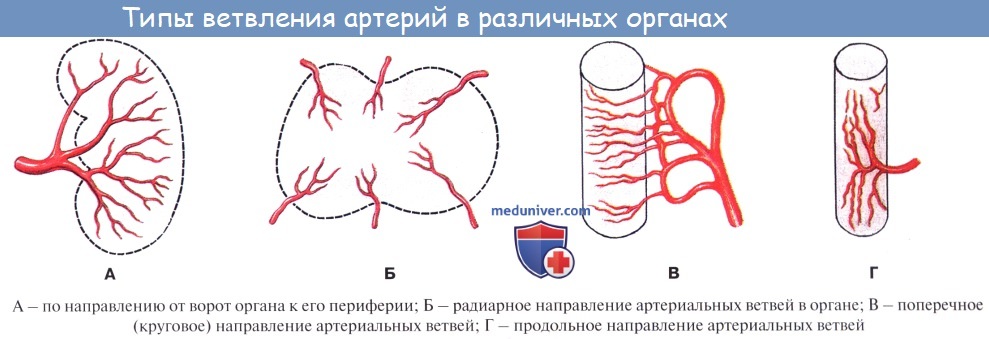

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

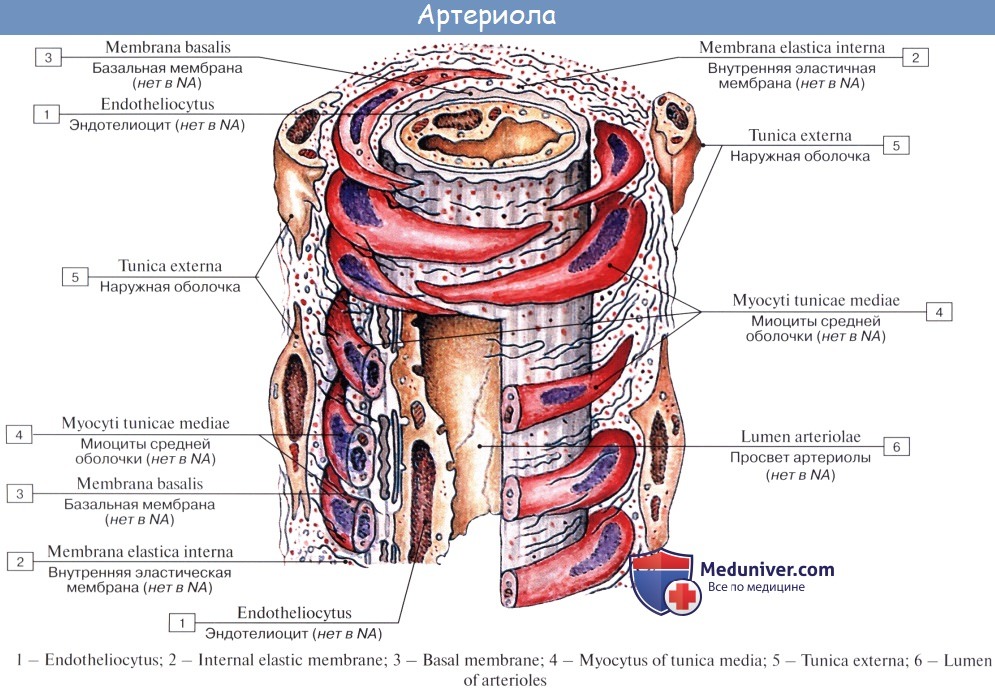

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

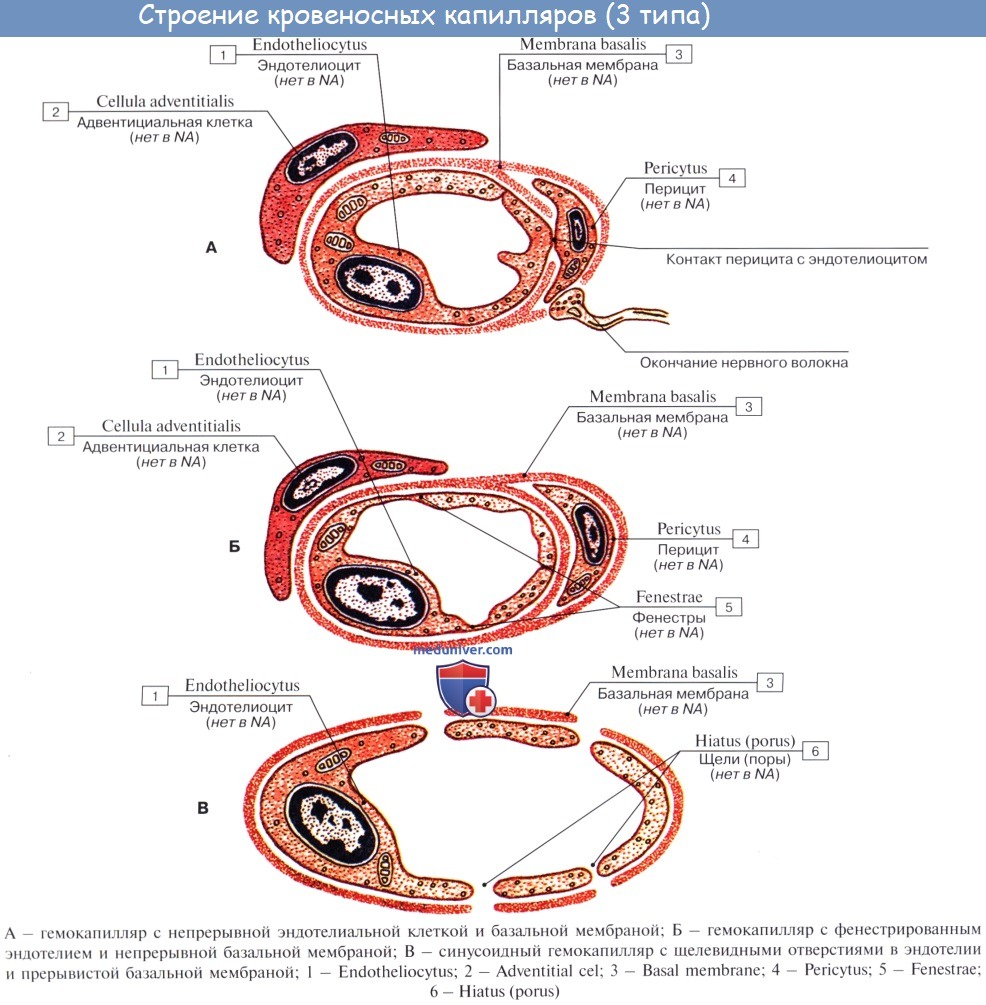

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

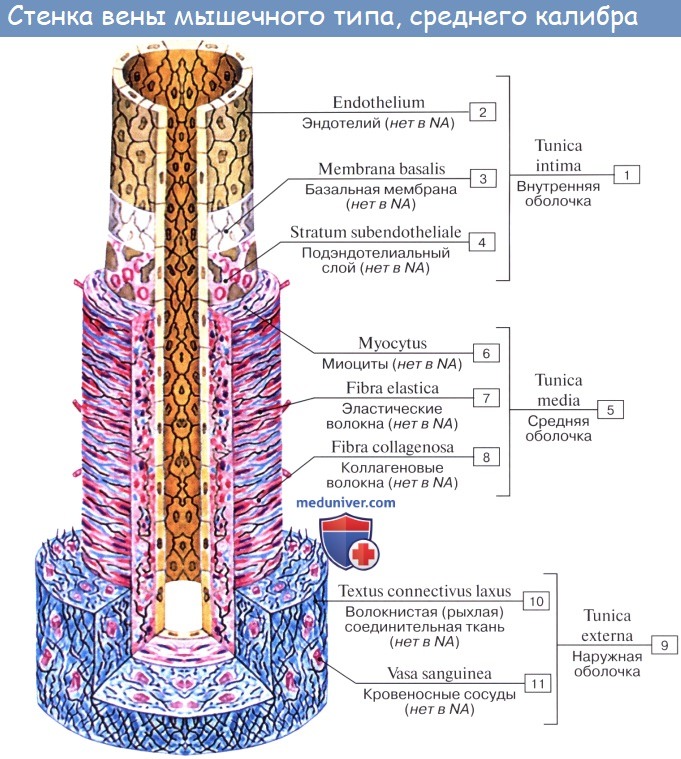

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Иннервация сосудов – cосуды снабжены нервами, регулирующими

их просвет и вызывающими сужение или расширение их.

Сосудосуживающие нервы – вазоконстрикторы – относятся к

симпатической нервной системе. Существование этих нервов было впервые

обнанаружено А.П. Вальтером в 1842 г. в опытах на лягушках, а затем Кл. Бернаром

(1852) в экспериментах на ухе кролика. Если раздражать симпатический нерв

кролика, то соответствующее ухо бледнеет вследствие сужения его артерий и

артериол, а температура и объем уха уменьшаются. Главными сосудосуживающими

нервами органов брюшной полости являются симпатические волокна, проходящие в n.

splanchnicus. К конечностям симпатические сосудосуживающие волокна идут,

во-первых, в составе спинномозговых смешанных нервов, раздраженние которых, как

правило, суживает сосуды конечностей, во-вторых, по стенкам артерий (в их

адвентиции).

Перерезка сосудосуживающих симпатических нервов вызывает расширение сосудов в

той области, которая иннервируется этими нервами. Доказательством этого служит

опыт Кл. Бернара с перерезкой симпатического нерва на одной стороне шеи, что

вызывает расширение сосуда проявляющееся в покраснении и потеплении уха

оперированной стороны. Равным образом после перерезки n. splanchnicus

кровоток через органы брюшной полости, лишенной сосудосуживающей симпатической

иннервации, резко увеличивается. Описанные опыты показывают, что кровеносные

сосуды находятся под непрерывным сосудосуживающим влиянием симпатических нервов,

поддерживающим постоянный уровень сокращения мышечных стенок артерии

(артериальный тонус).

Если после перерезки симпатических нервов раздражать периферический конец их,

то можно восстановить нормальный уровень артериального тонуса. Для этого

достаточно раздражать симпатические нервные волокна с частотой 1 — 2 импульса в

секунду (Б. Фолков, В. М. Хаютин). Изменение частоты импульсов, поступающих к

артериям, может вызвать их сужение (при учащении импульсации) или расширение

(при урежении импульсации).

Сосудорасширяющие эффекты – вазодилятацию – впервые

обнаружили при раздражении нескольких нервных веточек, относящихся к

парасимпатической нервной системе. Например, раздражение chordа

tympani вызывало расширение сосудов подчелюстной железы, раздражние n. lingualis

— расширение сосудов языка, раздражение n. pelvicus расширение сосудов половых

органов.

В некоторых органах, например в скелетной мускулатуре, расширение артерий и

артериол происходит при раздражении симпатических нервов в составе которых

имеются, кроме вазоконстрикторов, также и вазодилятаторы. В большинстве случаев

раздражение симпатических нервов вызывает сужение сосудов, и лишь в особых

условиях, например после введения яда эрготоксина, парализующего симпатические

вазоконстрикторы, возникает расширение сосудов.

Расширение сосудов (главным образом кожи) можно

вызвать, кроме того, раздражением периферических концов задних корешков спинного

мозга, в составе которых проходят афферентные (чувствительные) волокна.

Расширение сосудов наступает при этом в тех областях кожи, чувствительные

нервные волокна которых проходят в раздражаемом корешке.

Вопрос о механизме действия сосудорасширяющих нервов недостаточно выяснен. В

последние годы доказано, что расширение сосудов обусловлено при раздражении

сосудорасширяющих нервов образованием сосудорасширяющих веществ. Так, при

раздражении симпатических вазодилятаторов скелетной мускулатуры в их окончаниях

образуется ацетилхолин, расширяющий артериолы. При раздражении задних корешков

спинного мозга сосудорасширяющие вещества, по-видимому, образуются не в стенке

сосуда, а вблизи его.

Источник

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Изменение просвета сосудов зависит в первую очередь от нервных влияний. Импульсы, которые поступают по иннервирующим сосуды нервам, могут вызвать либо расширение, либо сужение просвета сосуда. По своему действию различают двоякого рода сосудодвигательные нервы: сосудорасширяющие и сосудосуживающие.

Изменение просвета сосудов зависит в первую очередь от нервных влияний. Импульсы, которые поступают по иннервирующим сосуды нервам, могут вызвать либо расширение, либо сужение просвета сосуда. По своему действию различают двоякого рода сосудодвигательные нервы: сосудорасширяющие и сосудосуживающие.

Наличие сосудосуживающих нервов впервые было открыто в 1842 г. киевским физиологом А. П. Вальтером, который в опытах на лягушках доказал сосудосуживающее Действие симпатических нервов. В 1851 г. Клод Бернар, перерезав симпатический нерв на шее. кролика, наблюдал расширение сосудов уха (рис.); раздражение же отрезка нерва, Идущего к уху, вызывало сужение сосудов. Таким образом было доказано сосудосуживающее действие симпатических нервов.

Рис. У КРОЛИКА ПЕРЕРЕЗАН ПРАВЫЙ ШЕЙНЫЙ СИМПАТИЧЕСКИЙ НЕРВ. СОСУДЫ ПРАВОГО УХА РАСШИРЕНЫ.

Предполагают, что сосудорасширяющее действие оказывают некоторые парасимпатические волокна; подобным действием обладает также небольшое количество симпатических волокон. Основная масса сосудорасширяющих волокон относится к соматической нервной системе и отходит от спинного мозга в составе задних корешков. Действие сосудорасширяющих волокон имеет преимущественно местное значение, способствуя увиденному притоку крови к работающему органу.

Импульсы, поступающие по указанным нервам, возникают в продолговатом мозгу, в особом центре, получившем название сосудодвигательногоцентра. В этом центре имеет место скопление двух групп клеток, функционально приспособленных к изменению просвета сосуда либо в сторону расширения, либо в сторону сужения.

Сосудодвигательный центр в свою очередь находится под влиянием высших отделов головного мозга.

В спинном мозгу также имеются сосудодвигательные центры, но они находятся под влиянием центров, расположенных в вышележащих отделах. Самостоятельно свою деятельность они проявляют тогда, когда выпадают вышележащие отделы центральной нервной системы. Так, после перерезки продолговатого мозга спинномозговые центры начинают регулировать просвет сосудов, вызывая их расширение или сужение.

Группа клеток, вызывающих сужение сосудов и получившая название сосудосуживающего центра, была открыта Ф. В. Овсянниковым.

В обычном нормальном организме стенки артерий несколько напряжены и их просвет сужен. Это состояние постоянного напряжения получило название тонуса.

Тонус сосудов, создается тем, что из сосудодвигательного центра непрерывно по сосудодвигательным нервам поступают импульсы, обусловливающие это напряжение. Импульсы возникают в нервном центре, находящемся в состоянии непрерывного возбуждения. Непрерывное возбуждение нервного центра поддерживается как нервными, так и гуморальными влияниями. Такое состояние беспрерывного возбуждения центральной нервной системы получило название тонуса нервных центров.

В поддержании тонуса сосудов, помимо импульсов, поступающих из центральной нервной системы, имеет значение и чувствительность самих сосудов. Рецепторы, заложенные в стенках сосудов, реагируют на изменение давления и химического состава крови. Импульсы, возникающие в этих рецепторах, поступают в центральную

Нервную систему и вызывают рефлекторные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы.

В коре головного мозга находятся высшие центры регуляции кровяного давления. Из этих центров через подкорковые отделы и спинной мозг идут импульсы, вызывающие изменение тонуса мышц стенок сосудов и регулирующие величину кровяного давления.

Влияние коры головного мозга на кровяное давление было изучено В. Я. Данилевским, Н. А. Миславским и В. М. Бехтеревым. Эти ученые, раздражая кору головного мозга, наблюдали колебание кровяного давления, связанное с изменением тонуса сосудистых стенок.

Статья на тему Иннервация сосудов

Источник