Строение мозга и сосудов головного мозга

Кровоснабжение головного мозга и артерии головного мозга

Работа мозга полностью зависит от его непрерывного снабжения кровью, обогащенной кислородом. Контроль доставки крови происходит за счет способности мозга улавливать колебания давления в основных источниках его кровоснабжения — внутренней сонной и позвоночной артериях. Контроль напряжения кислорода в артериальной крови обеспечивает хемочувствительная зона продолговатого мозга, рецепторы которой реагируют на изменение концентрации газов дыхательной смеси во внутренней сонной артерии и спинномозговой жидкости. Регулирующие кровоснабжение мозга механизмы устроены тонко и совершенно, однако в случае повреждения или окклюзии артерий эмболом они становятся неэффективными.

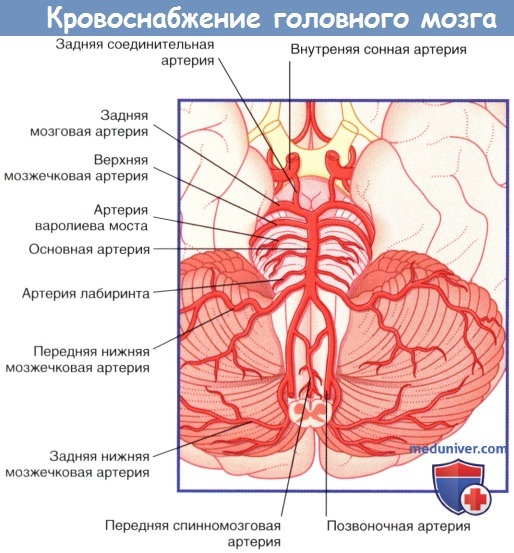

а) Кровоснабжение передних отделов мозга. Кровоснабжение полушарий мозга осуществляют две внутренние сонные артерии и основная (базилярная) артерия.

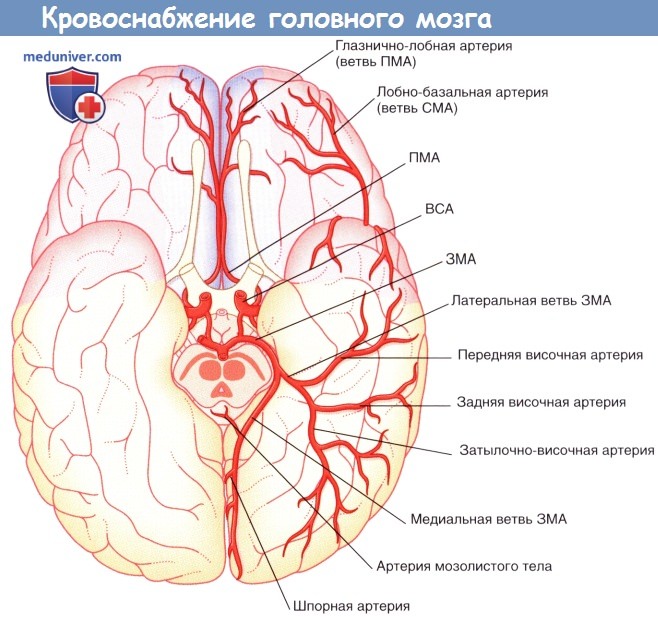

Внутренние каротидные артерии через крышу пещеристого синуса проникают в субарахноидальное пространство, где отдают три ветви: глазную артерию, заднюю соединительную артерию и переднюю артерию сосудистого сплетения, а затем разделяются на переднюю и среднюю мозговые артерии.

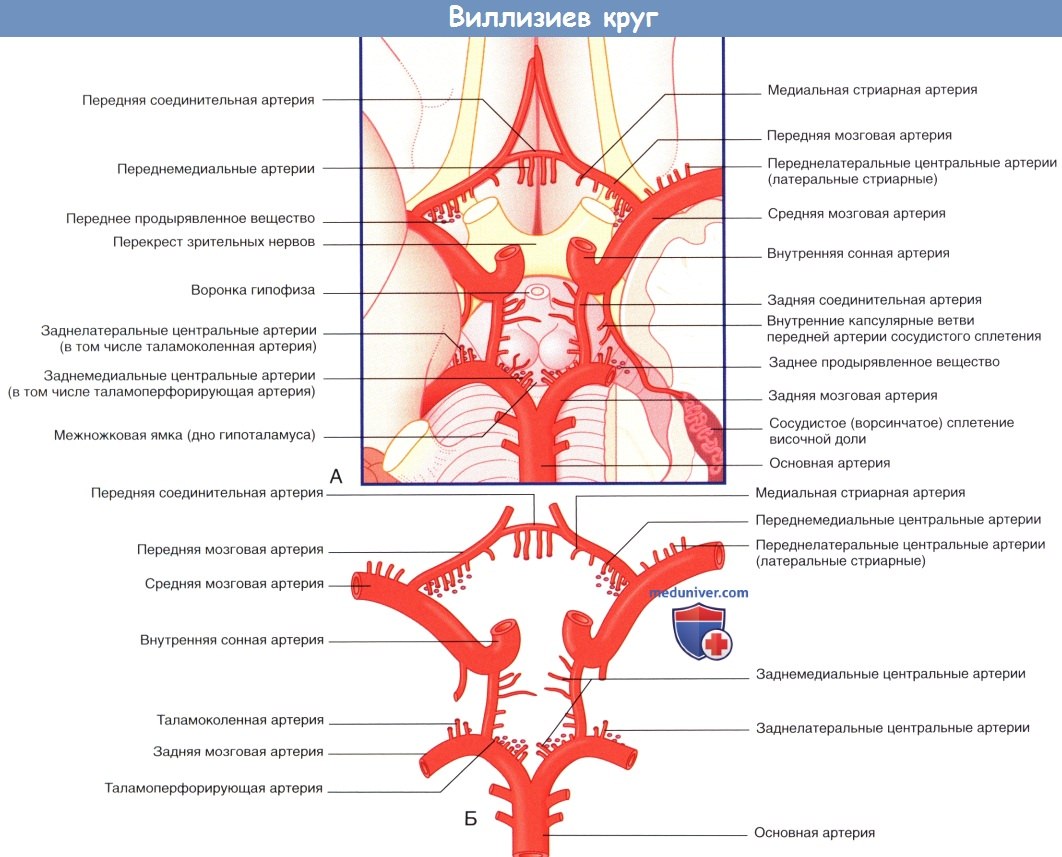

Основная артерия на верхней границе варолиева моста разделяется на две задние мозговые артерии. Артериальный круг головного мозга — виллизиев круг —формируется за счет анастомоза задней мозговой и задней соединительной артерий с обеих сторон и анастомоза двух передних мозговых артерий с помощью передней соединительной артерии.

Кровоснабжение сосудистого сплетения бокового желудочка обеспечивают передняя артерия сосудистого сплетения (ветвь внутренней сонной артерии) и задняя артерия сосудистого сплетения (ветвь задней мозговой артерии).

Артерии, составляющие виллизиев круг, образуют десятки тонких центральных (перфорирующих) ветвей, которые проникают в мозг через переднее продырявленное вещество вблизи перекреста зрительных нервов и через заднее продырявленное вещество позади сосцевидных тел. (Эти обозначения применимы для образований, расположенных на вентральной поверхности мозга, а также для небольших отверстий, образованных при прохождении многочисленных артерий, кровоснабжающих эти области.) Существует несколько классификаций перфорирующих артерий, однако условно их разделяют на короткие и длинные перфорирующие ветви.

(А) Мозг и структуры виллизиева круга (вид снизу). Левая височная доля частично удалена (в правой части изображения), чтобы показать сосудистое сплетение, расположенное в нижнем роге бокового желудочка.

(Б) Артерии, образующие виллизиев круг. Продемонстрированы четыре группы центральных ветвей. Таламоперфорирующие артерии относят к заднемедиальной группе, таламоколенчатые артерии — к заднелатеральной группе.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

Правое полушарие (вид с медиальной стороны).

Изображены корковые ветви трех мозговых артерий и кровоснабжаемые ими отделы.

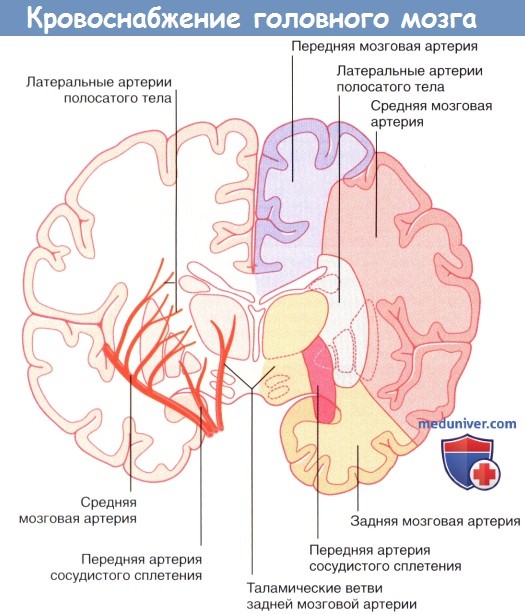

Короткие центральные ветви берут начало от всех артерий виллизиева круга, а также от двух артерий сосудистых сплетений и обеспечивают кровоснабжение зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительного проводящего пути и гипоталамуса. Длинные центральные ветви начинаются от трех мозговых артерий и кровоснабжают таламус, полосатое тело и внутреннюю капсулу. К ним относят также артериальные ветви полосатого тела (чечевицеобразно-полосатые артерии), отходящие от передней и средней мозговых артерий.

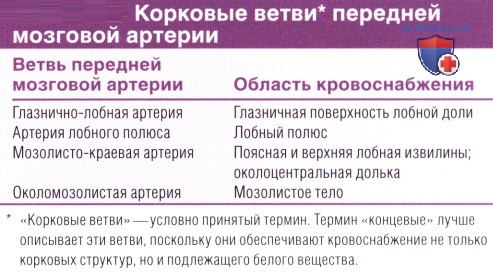

1. Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия проходит на медиальную поверхность полушарий головного мозга над перекрестом зрительных нервов. Затем она огибает колено мозолистого тела, что позволяет с легкостью идентифицировать его при каротидной ангиографии (см. далее). Вблизи передней соединительной артерии передняя мозговая артерия отдает ветвь, образуя медиальную артерию полосатого тела, также известную как возвратная артерия Гюбнера. Функция этой артерии — кровоснабжение внутренней капсулы и головки полосатого тела.

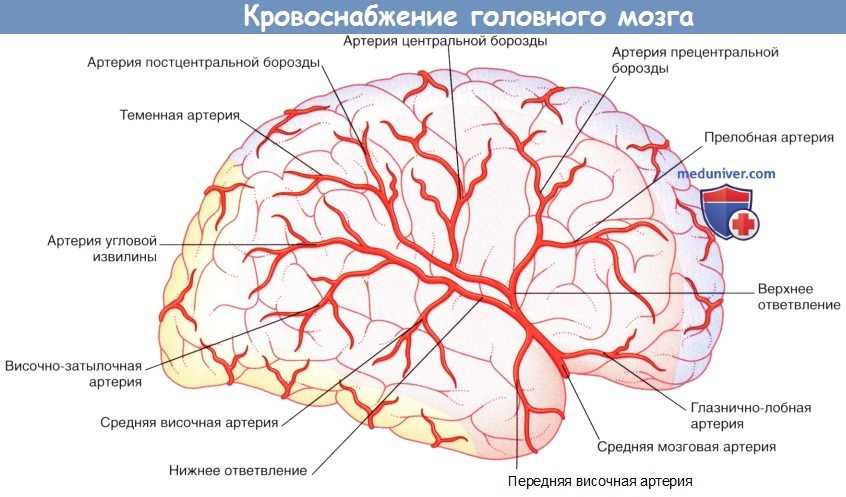

Корковые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают медиальную поверхность полушарий мозга на уровне теменно-затылочного борозды. Ветви этой артерии пересекаются в области лобной и латеральной поверхностей полушарий мозга.

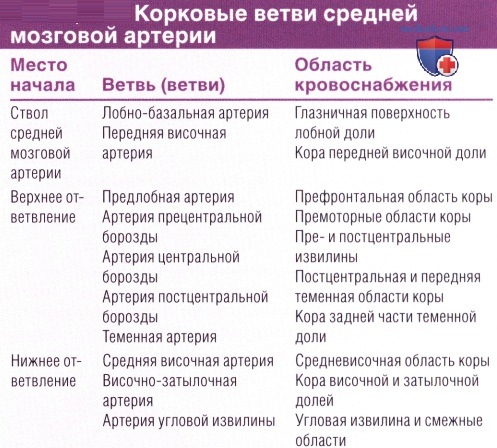

2. Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия — наиболее крупная из ветвей внутренней сонной артерии, принимающая 60-80 % ее кровотока. Отходя от внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия сразу же отдает центральные ветви, а затем в глубине латеральной борозды направляется к поверхности островка мозга, где разветвляется на верхнюю и нижнюю части. Верхние ветви обеспечивают кровоснабжение лобной и теменной долей, а нижние — теменной и височной долей, а также средней части зрительной лучистости. Названия ветвей средней мозговой артерии и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 2/3 латеральной поверхности мозга.

В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входят латеральные артерии полосатого тела, кровоснабжающие полосатое тело, внутреннюю капсулу и таламус. Окклюзия одной из латеральных артерий полосатого тела приводит к развитию классических проявлений инсульта («чистой» моторной гемиплегии). В этом случае происходит повреждение корково-спинномозгового проводящего пути в задней ножке внутренней капсулы, вызывающее контралатеральную гемиплегию (паралич мышц верхней и нижней конечностей, а также нижней части лица на стороне, противоположной поражению). Обратите внимание: полная информация о кровоснабжении внутренней капсулы представлена в отдельной статье на сайте.

3. Задняя мозговая артерия. Две задние мозговые артерии — конечные ветви основной артерии. Однако в эмбриональном периоде задние мозговые артерии отходят от внутренней сонной артерии, в связи с чем у 25 % людей внутренняя сонная артерия в виде крупной задней соединительной артерии остается основным источником кровоснабжения мозга с одной или обеих сторон.

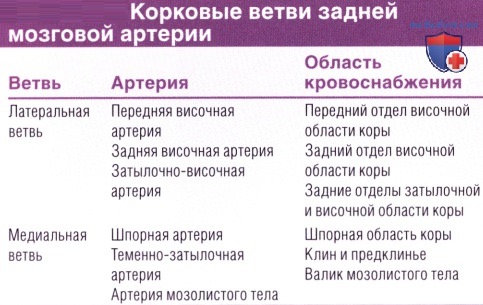

Недалеко от места отхождения от основной артерии задняя мозговая артерия разделяется и образует ветви, направляющиеся к среднему мозгу, заднюю артерию сосудистого сплетения, кровоснабжающую сосудистое сплетение бокового желудочка, а также центральные ветви, проходящие через заднее продырявленное вещество. Затем задняя мозговая артерия огибает средний мозг в сопровождении зрительного проводящего пути и обеспечивает снабжение кровью валика мозолистого тела, а также затылочной и теменной долей. Названия корковых ветвей и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже.

Центральные перфорирующие ветви задней мозговой артерии — таламоперфорирующие и таламо-коленчатые артерии — обеспечивают кровоснабжение таламуса, субталамического ядра и зрительной лучистости.

Обратите внимание: полная информация о центральных ветвях задней мозговой артерии представлена в таблице ниже.

Правое полушарие (вид сбоку). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

Схематичное изображение отделов кровоснабжения средней мозговой артерии, задней мозговой артерии и передней артерии сосудистого сплетения.

Передняя артерия сосудистого сплетения начинается от внутренней сонной артерии.

Полушария мозга (вид снизу). Показаны корковые ветви и отделы кровоснабжения трех мозговых артерий.

ПМА, СМА, ЗМА — передняя, средняя и задняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

4. Нейроангиография. Артерии и вены мозга можно визуализировать под общим обезболиванием при серийном ангиографическом исследовании (с промежутками 2 с), следующим за быстрым (болюсным) введением рентгеноконтрастного вещества во внутреннюю сонную или позвоночную артерию. Контрастное вещество распространяется по артериям, капиллярам и венам мозга в течение приблизительно 10 секунд Во время артериальной фазы каротидной или вертебральной ангиографии можно получить соответствующие ангиограммы. Улучшить визуализацию сосудов в артериальную или венозную фазу исследования позволяет субтракция («удаление») изображения черепа в результате наложения его позитивных и негативных изображений.

Относительно недавно стали применять трехмерную ангиографию, при которой исследование проводят из двух незначительно различающихся проекций. Кроме того, изображения внутричерепных и внечерепных сосудов можно получить при помощи магнитно-резонансной ангиографии (MPA). МРА в качестве неинвазивного метода диагностики применяется достаточно широко, в том числе в качестве альтернативы традиционной рентгеноконтрастной ангиографии.

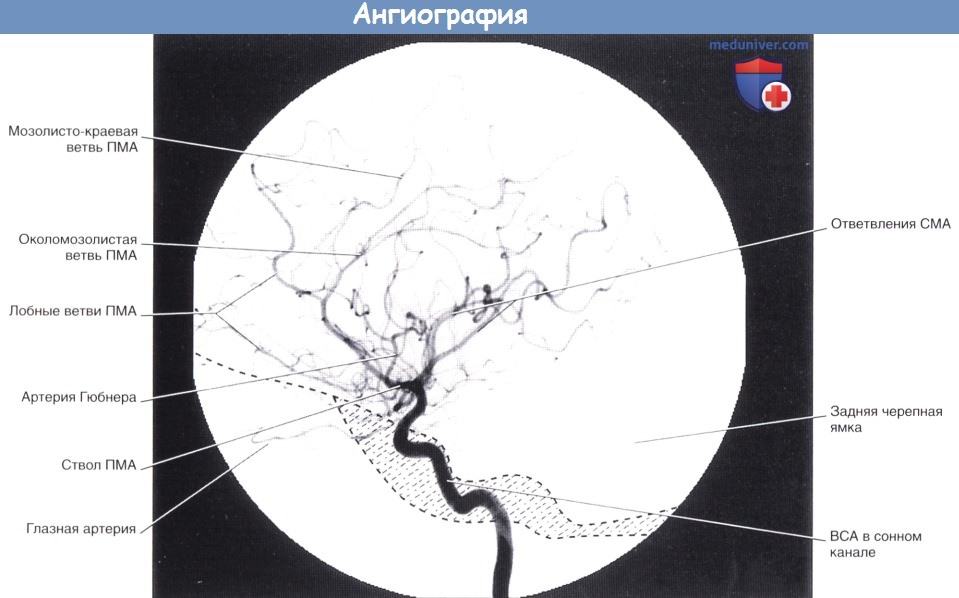

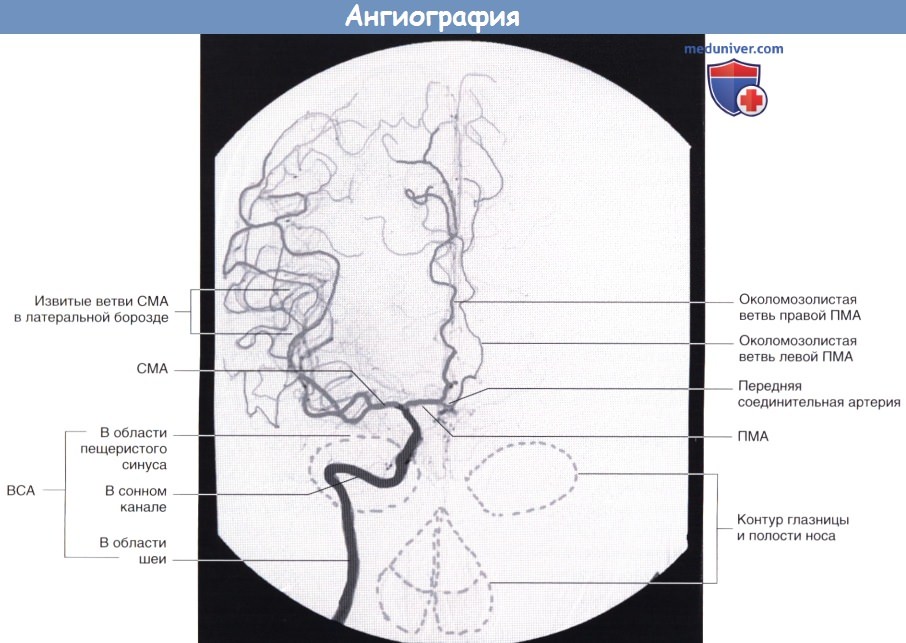

Артериальные фазы каротидных ангиограмм показаны на рисунках ниже.

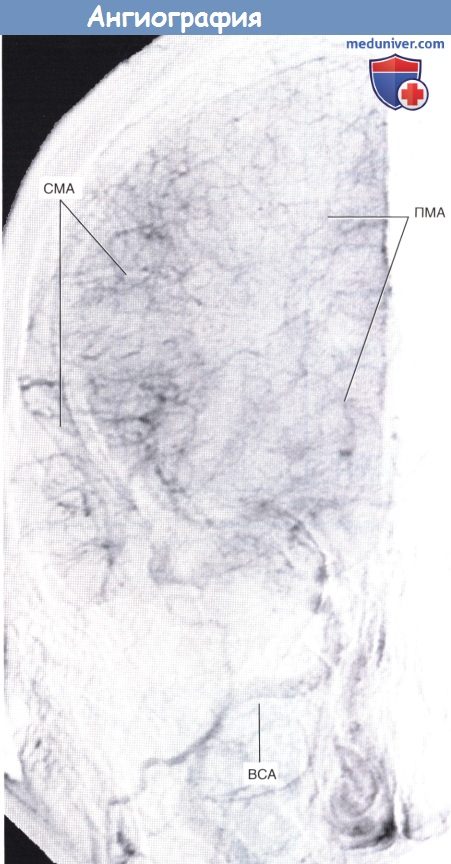

На отдельном рисунке ниже показана паренхиматозная фаза ангиографии: контрастное вещество распространяется в просвете тонких концевых ветвей передней и средней мозговых артерий, кровоснабжающих паренхиму мозга (кору и подлежащее белое вещество) и частично анастомозирующих на поверхности полушарий.

Артериальная фаза каротидной ангиографии (латеральная проекция).

Введенное во внутреннюю сонную артерию (ВСА) контрастное вещество проходит через переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА соответственно).

Область основания черепа схематически заштрихована.

Артериальная фаза каротидной ангиографии справа (переднезадняя проекция).

Обратите внимание на перфузию части левой передней мозговой артерии (ПМА) за счет передней соединительной артерии.

ВСА — внутренняя сонная артерия. СМА — средняя мозговая артерия.

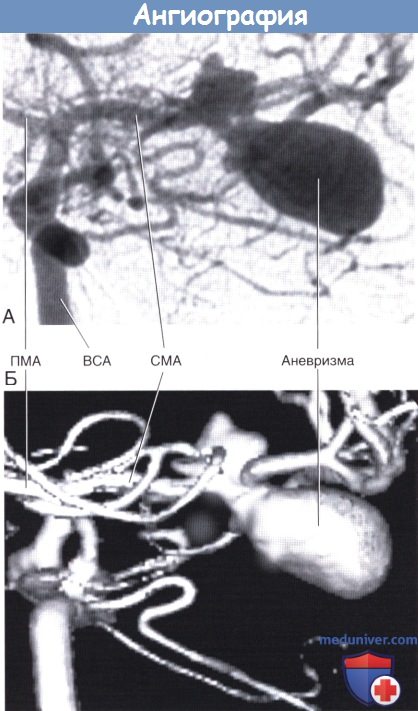

(А) Фрагмент каротидной ангиограммы (переднезадняя проекция).

Показана аневризма средней мозговой артерии. (Б) Фрагмент трехмерного изображения той же области.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

Паренхиматозная фаза каротидной ангиографии (переднезадняя проекция).

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

б) Кровоснабжение задних отделов мозга. Кровоснабжение ствола мозга и мозжечка осуществляют позвоночные и основные артерии, а также их ветви.

Две позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и поднимаются вертикально через поперечные отростки шести верхних шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникают в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются в области нижней границы варолиева моста, образуя основную артерию. Основная артерия направляется вверх в базилярной части варолиева моста и у его переднего края делится на две задние мозговые артерии.

Ветви первого порядка, отходящие от позвоночных и основной артерий, обеспечивают кровоснабжение ствола мозга.

1. Ветви позвоночной артерии. Задняя нижняя мозжечковая артерия кровоснабжает боковые поверхности продолговатого мозга, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя и задняя спинномозговые артерии обеспечивают кровоснабжение вентральной и дорсальной частей продолговатого мозга соответственно, а затем направляются вниз через большое затылочное отверстие.

2. Ветви основной артерии. Передняя нижняя мозжечковая и верхняя мозжечковые артерии кровоснабжают боковые поверхности варолиева моста, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя нижняя мозжечковая артерия отдает ветвь, кровоснабжающую внутреннее ухо,— артерию лабиринта.

Кровоснабжение медиальной части варолиева моста обеспечивают приблизительно 12 артерий варолиева моста.

Кровоснабжение среднего мозга обеспечивают задние мозговые и задние соединительные артерии, посредством которых задние мозговые артерии образуют анастомоз с внутренней сонной артерией.

Кровоснабжение задних отделов мозга.

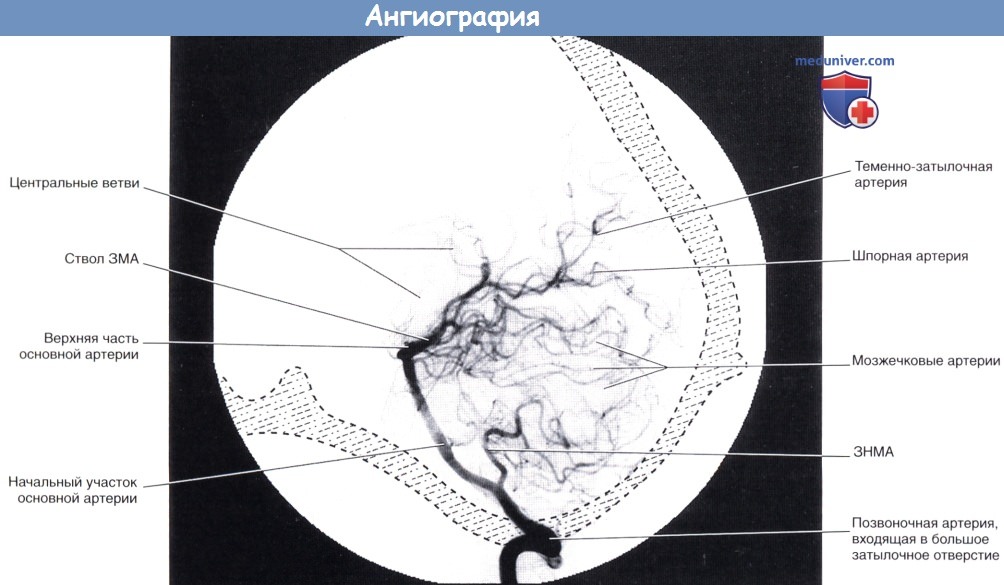

Вертебральная ангиография (латеральная проекция).

Контрастное вещество введено в левую позвоночную артерию.

Артерии, кровоснабжающие верхнюю часть мозжечка, в некоторых отделах не видны за счет лежащих выше задних теменных ветвей задней мозговой артерии.

ЗМА — задняя мозговая артерия. ЗНМА—задняя нижняя мозжечковая артерия.

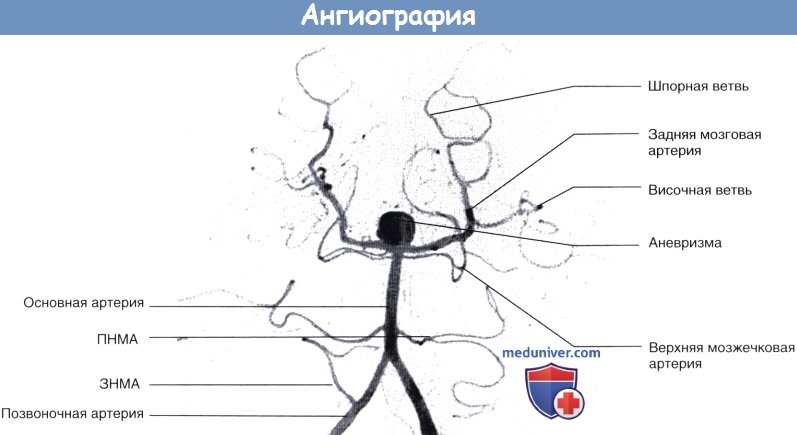

Вертебральная ангиография (вид сверху и спереди).

Показаны сосуды вертебробазилярного бассейна. Обратите внимание на крупную аневризму основной артерии в области бифуркации.

Клинически эта ситуация проявлялась постоянными головными болями.

ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия. ЗИМА — задняя нижняя мозжечковая артерия.

в) Резюме. Артерии. Передняя соединительная артерия, две передние мозговые артерии, внутренняя сонная артерия, две задние соединительные артерии и две задние мозговые артерии образуют виллизиев круг.

От передней мозговой артерии отходит медиальная артерия полосатого тела (возвратная артерия Гюбнера), которая направляется к передненижней части внутренней капсулы, а затем огибает мозолистое тело и обеспечивает кровоснабжение медиальной поверхности полушарий мозга на уровне теменно-затылочной борозды, перекрещиваясь на латеральной поверхности.

Средняя мозговая артерия проходит в латеральной борозде и обеспечивает кровоснабжение 2/3 латеральной поверхности полушарий мозга. В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входит латеральная артерия полосатого тела, кровоснабжающая верхний участок внутренней капсулы

Задняя мозговая артерия начинается от основной артерии и обеспечивает кровоснабжение валика мозолистого тела, а также затылочных и височных отделов коры полушарий.

Позвоночные артерии проходят через большое затылочное отверстие и обеспечивают кровоснабжение спинного мозга, задненижней части мозжечка, продолговатого мозга. Затем позвоночные артерии объединяются и формируют основную артерию, которая кровоснабжает передненижние и верхние отделы мозжечка, варолиев мост, внутреннее ухо. После этого основная артерия, разделяясь, образует задние мозговые артерии.

– Также рекомендуем “Вены и венозный отток от головного мозга”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник

Головной мозг человека занимает всю полость мозгового отдела черепа.

Кости черепа защищают головной мозг от внешних механических повреждений.

От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов.

оболочки головного мозга

Снаружи головной мозг покрыт тремя оболочками: сосудистой (мягкой), паутинной и твердой. Это те же оболочки, которые защищают спинной мозг. Оболочки спинного мозга переходят в оболочки головного мозга. Все оболочки снаружи выстланы однослойным плоским эпителием.

Мягкая сосудистая оболочка состоит из двух пластинок, между которыми располагаются мозговые артерии и вены. Эта оболочка сращена с тканью мозга, она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор).

Гистология сосудистой оболочки

Строма (внутренняя часть) мягкой оболочки представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных сосудов и нервных волокон. Снаружи строма покрыта однослойным плоским эпителием нейроглиального происхождения — менинготелием. Сосуды стромы, проникающие в мозг, окружены элементами гематоэнцефалического барьера — астроцитами, ножки которых вокруг сосудов формируют непрерывную муфту. Таким образом, ножки астроцитов и их базальная мембрана являются границей между нервной тканью и мозговыми оболочками (наружная глиальная мембрана).

Паутинная оболочка имеет вид тонкой паутины, образованной соединительной тканью, содержит большое количество фибробластов. От паутинной оболочки отходят множественные нитевидные ветвящиеся тяжи, которые вплетаются в мягкую мозговую оболочку, а с другой стороны — выросты, соединяющиеся с твердой оболочкой.

Пространство между паутинной и мягкой сосудистой оболочкой называется субарахноидальным (подпаутинным) пространством. Оно заполнено ликвором.

Функция паутинной оболочки — поддержание биохимического состава и регуляция давления ликвора (способствует оттоку ликвора в сосуды твердой оболочки).

Твердая оболочка выстилает внутреннюю поверхность черепа. С надкостницей твердая оболочка срастается неравномерно, местами образуя эпидуральное пространство, заполненное жировой тканью. Наиболее плотное срастание наблюдается в районе черепных швов, нервных каналов и основания черепа. Содержит большое количество кровеносных сосудов. В отличие от мягкой, твердая оболочка обладает болевой чувствительностью.

Рис. 1. Схема строения мозговых оболочек полушарий головного мозга: 1 — фрагмент кости свода черепа; 2 — твердая оболочка мозга; 3 — паутинная оболочка; 4 — мягкая (сосудистая) оболочка; 5 — головной мозг; 6 — эпидуральное пространство; 7 — субдуральное пространство; 8 — субарахноидальное пространство; 9 — система ликвороносных каналов; 10 — субарахноидальные ячеи; 11 — артерии в ликвороносных каналах; 12 — вены; 13 — струны конструкции, стабилизирующие артерии в просвете ликвороносных каналов: стрелки указывают направление оттока эпидуральной жидкости в наружную (а) и внутреннюю (б) капиллярную сеть твердой мозговой оболочки

Кровоснабжение головного мозга

Кровеносные сосуды, проникающие в ткань головного мозга, идут по каналам, выстланным мягкой мозговой оболочкой. Вокруг крупных сосудов имеется периваскулярное пространство. Оно сообщается с субарахноидальным пространством и содержит ликвор. Вокруг кровеносных капилляров такого пространства нет. Содержимое кровеносных капилляров отделено от ткани головного мозга гематоэнцефалическим барьером.

Гематоэнцефалический барьер

Определение

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это совокупность физиологических механизмов и анатомических образований в центральной нервной системе, участвующих в регулировании состава ликвора.

Существуют два механизма проникновения веществ в клетки мозга:

через ликвор (промежуточное звено между кровью и нервной или глиальной клеткой);

через стенку капилляра (основной путь у взрослого организма).

Проникновение веществ в мозг осуществляется главным образом через кровеносную систему на уровне капилляр — нервная клетка. Регулируя проницаемость клеточной стенки, ГЭБ контролирует поступление в клетки мозга физиологически активных веществ и препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганизмов и токсинов.

Структура ГЭБ

Основным элементом структуры ГЭБ являются эндотелиальные клетки. Особенностью церебральных сосудов (сосудов головного мозга) является наличие плотных контактов между эндотелиальными клетками.

В структуру ГЭБ также входят перициты (отростчатые клетки соединительной ткани стенки капилляров; способны сокращаться и фагоцитировать) и астроциты. Межклеточные промежутки между эндотелиальными клетками, перицитами и астроцитами нейроглии ГЭБ меньше, чем промежутки между клетками в других тканях организма.

Эти три вида клеток являются структурной основой ГЭБ не только у человека, но и у большинства позвоночных.

Рис. 2. Элементы гематоэнцефалического барьера

Две функции гематоэнцефалического барьера:

регуляторная: поддержание физико-химических показателей мозга в соответствии с его физиологической активностью;

защитная: защита головного мозга от поступления чужеродных и токсичных веществ.

Гематоэнцефалический барьер — важный компонент нейрогуморальной регуляции, т. к. через него реализуется принцип обратной химической связи в организме, например повышение концентрации определенного вещества в крови приводит к снижению проницаемости для него стенок мозговых капилляров.

Регуляция функций гематоэнцефалического барьера осуществляется высшими отделами ЦНС и гуморальными факторами, в т. ч. уровнем обмена веществ нервной ткани.

Черепномозговые нервы

От головного мозга отходят 12 пар черепномозговых нервов.

| нерв | путь | функции |

| I. Обонятельный | От носа к головному мозгу | Ощущение запаха |

| II. Зрительный | От глаза к головному мозгу | Зрение |

| III. Глазодвигательный | От головного мозга к мышцам глаз | Движения глаз |

| IV. Блоковый | От головного мозга к наружным мышцам глаз | Движения глаз |

| V. Тройничный | От кожи головы, слизистых оболочек и зубов к головному мозгу; от головного мозга к жевательным мышцам | Чувствительность лица, скальпа и зубов; жевательные движения |

| VI. Отводящий | От головного мозга к наружным мышцам глаз | Поворот глаз кнаружи |

| VII. Лицевой | От вкусовых сосочков языка к головному мозгу; от головного мозга к мышцам лица | Ощущение вкуса; движения мимической мускулатуры |

| VIII. Преддверно-улитковый нерв | От уха к головному мозгу | Слух; чувство равновесия |

| IX. Языкоглоточный | От глотки и вкусовых сосочков языка к головному мозгу; от головного мозга к мышцам глотки и слюнным железам | Чувствительность глотки, ощущение вкуса; глотательные движения, слюноотделение |

| X. Блуждающий | От глотки, гортани и органов грудной и брюшной полостей к головному мозгу; от головного мозга к мышцам глотки и органам грудной и брюшной полостей | Чувствительность глотки, гортани, органов грудной и брюшной полостей; глотание, голосообразование, замедление сердцебиения, усиление перистальтики |

| XI. Добавочный | От головного мозга к определенным плечевым и шейным мышцам | Движения плечами; повороты головы |

| XII. Подъязычный | От головного мозга к мышцам языка | Движения языка |

Строение головного мозга

В отличие от спинного мозга серое вещество головного мозга находится на периферии, образуя кору больших полушарий и несколько подкорковых ядер (скоплений нервных клеток). Белое вещество находится в центральной части головного мозга.

В головном мозге различают пять отделов:

продолговатый мозг;

задний (мост и мозжечок);

средний мозг;

промежуточный мозг;

конечный мозг (большие полушария).

Формирование головного мозга в эмбриогенезе

Нервная система всех позвоночных формируется из нервной трубки.

В начальной стадии своего формирования головной отдел мозга образует три мозговых пузыря: передний, средний и задний.

Передний мозговой пузырь разделяется на зачаток большого и промежуточного мозга. Средний пузырь остается неразделенным и дает начало среднему мозгу. Задний мозговой пузырь подразделяется на зачаток мозжечка и моста (metencephalon) и зачаток продолговатого мозга (myelencephalon), без резкой границы переходящий в эмбриональный спинной мозг.Диаграмма, изображающая главные подотделы эмбрионального позвоночного мозга. Эти области позже разделяются на структуры передний мозг, средний мозг и задний мозг.

Рис. 3. Образование мозга из трех мозговых пузырей

Рис. 4. Отделы головного мозга

Наряду с приведенным выше делением на отделы весь мозг разделяют на три большие части:

ствол мозга;

мозжечок;

передний мозг (большие полушария (конечный мозг) и промежуточный мозг).

Ствол мозга

Состав:

продолговатый мозг;

мост;

средний мозг;

Функции ствола мозга:

рефлекторная: поведенческие рефлексы;

проводниковая: восходящие и нисходящие нервные пути ЦНС;

ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спинного мозга, ствола и больших полушарий головного мозга.

Продолговатый мозг

Является продолжением спинного мозга. В отличие от спинного мозга он не имеет метамерного, повторяемого строения, серое вещество в нем расположено не в центре, а в периферических ядрах.

В продолговатом мозге находятся перекресты нисходящих и восходящих путей, ретикулярная формация.

Определение

Ретикулярная формация — совокупность клеток и нервных волокон, расположенных на всем протяжении ствола мозга и в центральных отделах спинного мозга.

Рис. 5. Ретикулярная формация ствола, ее активирующие структуры и восходящие пути к коре больших полушарий (схема): 1 — ретикулярная формация ствола мозга и ее активирующие структуры; 2 — гипоталамус; 3 — таламус; 4 — кора большого мозга; 5 — мозжечок; 6 — афферентные (чувствительные) пути; 7 — продолговатый мозг; 8 — мост; 9 — средний мозг

Функции ретикулярной формации:

регуляция уровня сознания, например участие в цикле сон/бодрствование;

переработка и передача сенсорной информации лимбической системе;

защитные рефлексы: глотание, кашель, чихание и т. п.;

жизненно важные рефлексы: дыхательный и сосудодвигательный рефлекс;

двигательная активность.

Рис. 6. Продолговатый мозг

Функции продолговатого мозга:

участвует в реализации вегетативных (слюноотделение), соматических, вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов;

обеспечивает выполнение сложных рефлексов, требующих последовательного включения разных мышечных групп, например при глотании и дыхании;

дыхательный и сосудодвигательный центр;

центр потоотделения;

рецепторное восприятие сигналов внутренней среды;

центр регуляции сердечной деятельности;

координация движений, позные рефлексы.

варолиев Мост

Мост лежит выше продолговатого мозга. Это утолщенный валик с поперечно расположенными волокнами, которые образуют его белое вещество.

Между волокнами расположены скопления серого вещества, которое образует ядра моста. Продолжаясь до мозжечка, нервные волокна образуют его средние ножки.

Рис. 7. Варолиев мост

Функции Варолиева моста:

передача информации из спинного мозга в отделы головного мозга;

сознательный контроль за движениями тела;

восприятие положения тела в пространстве;

чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз;

мимика;

акт принятия пищи.

Мозжечок

Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария между собой. Белое вещество мозжечка покрыто корой из серого вещества. Поверхность мозжечка испещрена бороздами. Нервные ядра лежат внутри полушарий мозжечка, масса которых в основном представлена белым веществом.

Рис. 9. Мозжечок

Функции мозжечка:

координация движений;

поддержание мышечного тонуса.

Средний мозг

Средний мозг соединяет задний мозг с промежуточным.

На крыше среднего мозга находится четверохолмие:

2 зрительных холмика — центры ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители;

2 слуховых холмика — центры ориентировочных рефлексов на звуковые раздражители.

Рис. 10. Средний мозг

Функции:

сенсорная функция: проведение зрительной и слуховой информации; ориентировочные рефлексы;

проводниковая функция: через него проходят все восходящие пути к вышележащим таламусу, большим полушариям и мозжечку. Нисходящие пути идут через средний мозг к продолговатому и спинному мозгу;

двигательная функция: например движение глазных яблок.

Передний мозг включает в себя промежуточный мозг и конечный мозг, состоящий из больших полушарий.

Промежуточный мозг

Состав: гипоталамус, таламус, метаталамус, эпиталамус.

Рис. 11. Промежуточный мозг

Метаталамус — подкорковый центр зрения и слуха.

Эпиталамус — надбугорная область промежуточного мозга.

К эпиталамусу относится эпифиз (шишковидная железа). Это эндокринная железа, функционально связанная с гипофизом и надпочечниками.

Рис. 12. Эпифиз

Функции эпифиза:

развитие половых признаков (особенно в детском и пубертатном возрасте);

регуляция гормональной функции надпочечников (управление выведением калия и натрия из организма);

регуляция сна (синтез гормона мелатонина).

Таламус (зрительный бугор)

В таламусе можно выделить четыре основных ядра серого вещества:

ядро, перераспределяющее зрительную информацию;

ядро, перераспределяющее слуховую информацию;

ядро, перераспределяющее тактильную информацию;

ядро, перераспределяющее чувство равновесия и баланса.

После того как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит ее первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т. д.

Функции таламуса:

первичная обработка зрительных, слуховых и вкусовых сигналов;

запоминание;

двигательные реакции: сосание, жевание, глотание, смех;

центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций.

Повреждение таламуса может привести к амнезии, вызвать тремор (непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя).

С таламусом связано редкое заболевание, называемое фатальная семейная бессонница.

Гипоталамус

Особенности нейронов гипоталамуса:

чувствительны к составу омывающей их крови;

отсутствует гематоэнцефалический барьер между нейронами и кровью;

способны к нейросекреции пептидов, нейромедиаторов и др.

Рис. 13. Гипоталамус

Функции гипоталамуса:

является главным подкорковым центром регуляции вегетативных функций организма;

способен воздействовать на вегетативные функции организма с помощью гормонов и нервных импульсов;

в гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости;

является также центром регуляции цикла бодрствование — сон. При этом задний гипоталамус активизирует бодрствование; передний — сон. Повреждение заднего гипоталамуса может вызвать так называемый летаргический сон;

регулирует деятельность гипофиза;

в гипоталамусе и гипофизе образуются нейрорегуляторные пептиды — энкефалины и эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса.

Лабораторные исследования функций гипоталамуса

Олдс описал поведение крыс, которым вживляли электроды в ядра гипоталамуса и давали возможность самостоятельно стимулировать эти ядра. Оказалось, что стимуляция некоторых ядер приводила к негативной реакции. Животные после однократной самостимуляции больше не подходили к педали, замыкающей стимулирующий ток. При самостимуляции других ядер животные нажимали на педаль часами, не обращая внимания на пищу, воду и др.

Исследования Дельгадо во время хирургических операций показали, что у человека раздражение аналогичных участков вызывало эйфорию, эротические переживания. В клинике показано также, что патологические процессы в гипоталамусе могут сопровождаться ускорением полового созревания, нарушением менструального цикла, половой функции.

Раздражение передних отделов гипоталамуса может вызывать у животных пассивно-оборонительную реакцию, ярость и страх.

Раздражение заднего гипоталамуса вызывает активную агрессию, расширение зрачков, повышение кровяного давления, сужение просвета артериальных сосудов, сокращение желчного, мочевого пузырей.

Гипофиз

Это нижний придаток мозга, расположенный в нижней части гипоталамуса.

Гипофиз является одной из важнейших эндокринных желез; в функциональном отношении он тесно связан с гипоталамусом.

В гипофизе различают переднюю долю (аденогипофиз), заднюю долю (нейрогипофиз).

Рис. 14. Гипофиз

Функции гипофиза:

рост;

обмен веществ;

репродуктивная функция.

конечный мозг

Конечный мозг составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает сверху все остальные отделы. Конечный мозг состоит из двух полушарий.

Полушария мозга разделены продольной щелью, в углублении которой содержится мозолистое тело, которое их соединяет.

Рис. 15. Большие полушария конечного мозга

Состав полушарий:

серое вещество образует кору полушарий и подкорковые ядра;

белое вещество образует проводящие нервные пути.

Левое полушарие головного мозга управляет правой половиной тела, а правое — левой. Два полушария дополняют друг друга. Общая поверхность коры головного мозга увеличивается за счет многочисленных борозд, которые делят всю поверхность полушария на доли.

Три главные борозды — центральная, боковая и теменно-затылочная — делят каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную.

Рис. 16. Строение больших полушарий

Кора головного мозга функционально состоит из трех зон:

сенсорная зона получает сигналы от рецепторов и передает в ассоциативную зону;

моторная зона — управление двигательными актами, адекватными полученной информации;

ассоциативная зона связывает поступающую сенсорную информацию с хранящейся в памяти; сравнивает информац?