Строение печени и сосуды человека

Печень человека. Анатомия, строение и функции печени в организме

Важно понимать, что у печени нервных окончаний нет, поэтому болеть она не может. Тем не менее, боли в области печени могут говорить о ее дисфункции. Ведь даже если сама печень не болит, органы вокруг, например при ее увеличении или дисфункции (скопление желчи) болеть могут.

В случае проявления симптомов боли в печени, дискомфорта необходимо заняться ее диагностикой, обратиться к врачу, а также, по назначению врача, использовать гепатопротекторы.

Давайте подробнее остановимся на строении печени.

Hepar (в переводе с греческого означает “Печень” ), представляет собой объемный железистый орган, масса которого достигает примерно 1 500 г.

Прежде всего печень является железой, вырабатывающей желчь, которая затем по выводному протоку поступает в двенадцатиперстную кишку.

В нашем организме печень выполняет достаточно много функций. Основными их которых являются: метаболическая, отвечающая за обмен веществ, барьерная, выделительная.

Барьерная функция: отвечает за нейтрализацию в печени ядовитых продукты белкового обмена, которые поступают в печень с кровью. Кроме того, эндотелий печеночных капилляров и звездчатые ретикулоэндотелиоциты обладают фагоцитарными свойствами, что способствует обезвреживанию всасывающихся в кишечнике веществ.

Печень участвует во всех видах обмена; в частности, всасываемые слизистой оболочкой кишечника углеводы превращаются в печени в гликоген («депо» гликогена).

Помимо всего прочего печени приписывается также гормональная функция.

У маленьких детей и для эмбрионов работает функция кроветворения (вырабатываются эритроциты).

Проще говоря, наша печень обладает способеностями кровообращения, пищеварения, а также обмена веществ разных видов, включая гормональный.

Для поддержания функций печени необходимо придерживаться правильной диеты (например, стол №5). В случае наблюдения дисфункции органа, рекомендуется применение гепатопротекторов (по назначению врача).

Сама печень находится сразу под диафрагмой, справа, в верхней части брюшной полости.

Лишь небольшая часть печени заходит влево у взрослого человека. У новорожденных младенцев печень занимает большую часть брюшной полости или 1/20 массы всего тела (у взрослого соотношение около 1/50).

Рассмотрим подробнее расположение печени относительно других органов:

У печени принято различать 2 края и 2 поверхности.

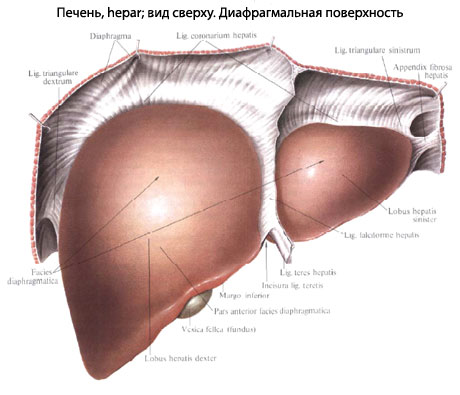

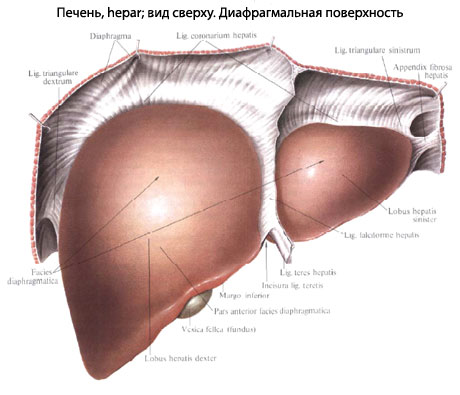

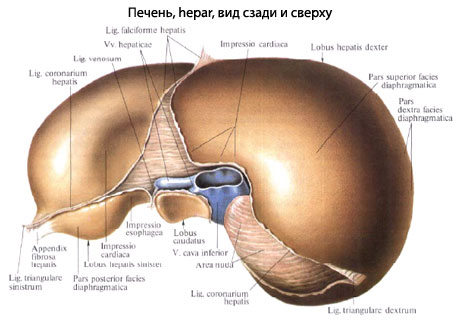

Верхняя поверхность печени является выпуклой относительно вогнутой формы диафрагмы, к которой она прилегает.

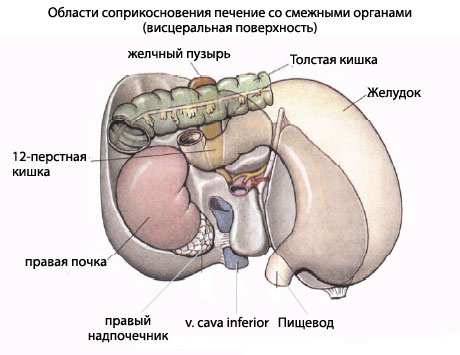

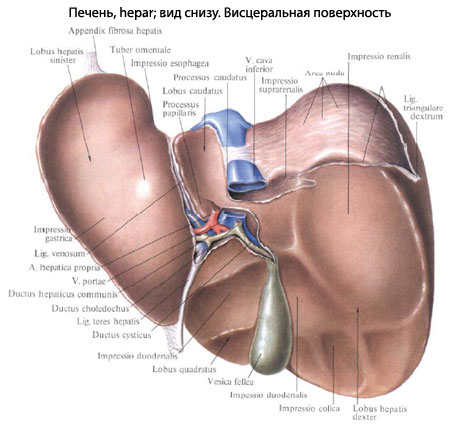

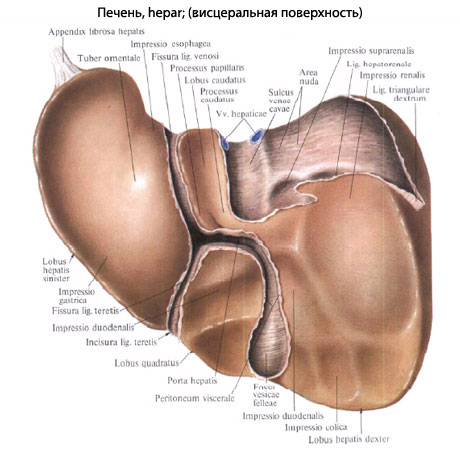

Нижняя поверхность печени, обращена назад и вниз и обладает вдавлениями от прилежащих брюшных внутренностей.

Верхнюю поверхность от нижней отделяет острый нижний край, margo inferior.

Другой край печени, верхнезадний, напротив, настолько тупой, поэтому его рассматривают в качестве поверхности печени.

В строении печени принято различать две доли: правую (большую), lobus hepatis dexter, и меньшую левую, lobus hepatis sinister.

На диафрагмальной поверхности эти две доли разделены серповидной связкой- lig. falciforme hepatis.

В свободном крае этой связки заложен плотный фиброзный тяж – круговая связка печени, lig. teres hepatis, которая тянется от пупка, umbilicus, и представляет собой заросшую пупочную вену, v. umbilicalis.

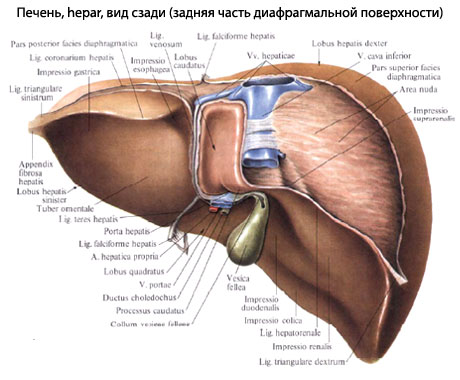

Круглая связка перегибается через нижний край печени, образуя вырезку, incisura ligamenti teretis, и ложится на висцеральной поверхности печени в левую продольную борозду, которая на этой поверхности является границей между правой и левой долями печени.

Круглая связка занимает передний отдел этой борозды – fissiira ligamenti teretis; задний отдел борозды содержит продолжение круглой связки в виде тонкого фиброзного тяжа – заросшего венозного протока, ductus venosus, функционировавшего в зародышевом периоде жизни; этот отдел борозды называется fissura ligamenti venosi.

Правая доля печени на висцеральной поверхности подразделяется на вторичные доли двумя бороздами, или углублениями. Одна из них идет параллельно левой продольной борозде и в переднем отделе, где располагается желчный пузырь, vesica fellea, носит название fossa vesicae felleae; задний отдел борозды, более глубокий, содержит в себе нижнюю полую вену, v. cava inferior, и носит название sulcus venae cavae.

Fossa vesicae felleae и sulcus venae cavae отделены друг от друга сравнительно узким перешейком из печеночной ткани, носящим название хвостатого отростка, processus caudatus.

Глубокая поперечная борозда, соединяющая задние концы fissurae ligamenti teretis и fossae vesicae felleae, носит название ворот печени, porta hepatis. Через них входят a. hepatica и v. portae с сопровождающими их нервами и выходят лимфатические сосуды и ductus hepaticus communis, выносящий из печени желчь.

Часть правой доли печени, ограниченная сзади воротами печени, с боков – ямкой желчного пузыря справа и щелью круглой связки слева, носит название квадратной доли, lobus quadratus. Участок кзади от ворот печени между fissura ligamenti venosi слева и sulcus venae cavae справа составляет хвостатую долю, lobus caudatus.

Соприкасающиеся с поверхностями печени органы образуют на ней вдавления, impressiones, носящие название соприкасающегося органа.

Печень на большей части своего протяжения покрыта брюшиной, за исключением части ее задней поверхности, где печень непосредственно прилежит к диафрагме.

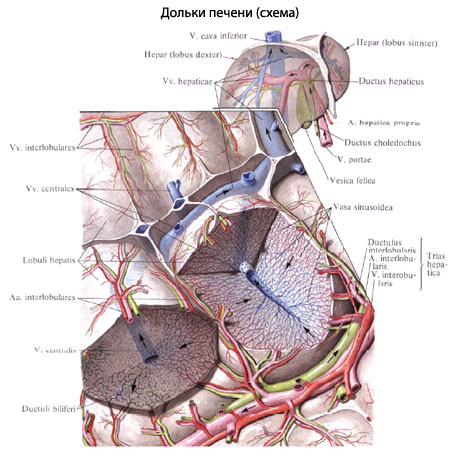

Строение печени. Под серозной оболочкой печени находится тонкая фиброзная оболочка, tunica fibrosa. Она в области ворот печени вместе с сосудами входит в вещество печени и продолжается в тонкие прослойки соединительной ткани, окружающей дольки печени, lobuli hepatis.

У человека дольки слабо отделены друг от друга, у некоторых животных, например у свиньи, соединительнотканные прослойки между дольками выражены сильнее. Печеночные клетки в дольке группируются в виде пластинок, которые располагаются радиально от осевой части дольки к периферии.

Внутри долек в стенке печеночных капилляров, кроме эндотелиоцитов, есть звездчатые клетки, обладающие фагоцитарными свойствами. Дольки окружены междольковыми венами, venae interlobulares, представляющими собой ветви воротной вены, и междольковыми артериальными веточками, arteriae interlobulares (от a. hepatica propria).

Между печеночными клетками, из которых складываются дольки печени, располагаясь между соприкасающимися поверхностями двух печеночных клеток, идут желчные протоки, ductuli biliferi. Выходя из дольки, они впадают в междольковые протоки, ductuli interlobulares. Из каждой доли печени выходит выводной проток.

Из слияния правого и левого протоков образуется ductus hepaticus communis, выносящий из печени желчь, bilis, и выходящий из ворот печени.

Общий печеночный проток слагается чаще всего из двух протоков, но иногда из трех, четырех и даже пяти.

Топография печени. Печень проецируется на переднюю брюшную стенку в надчревной области. Границы печени, верхняя и нижняя, проецированные на переднебоковую поверхность туловища, сходятся одна с другой в двух точках: справа и слева.

Верхняя граница печени начинается в десятом межреберье справа, по средней подмышечной линии. Отсюда она круто поднимается кверху и медиально, соответственно проекции диафрагмы, к которой прилежит печень, и по правой сосковой линии достигает четвертого межреберного промежутка; отсюда граница полого опускается влево, пересекая грудину несколько выше основания мечевидного отростка, и в пятом межреберье доходит до середины расстояния между левой грудинной и левой сосковой линиями.

Нижняя граница, начинаясь в том же месте в десятом межреберье, что и верхняя граница, идет отсюда наискось и медиально, пересекает IX и X реберные хрящи справа, идет по области надчревья наискось влево и вверх, пересекает реберную дугу на уровне VII левого реберного хряща и в пятом межреберье соединяется с верхней границей.

Связки печени. Связки печени образованы брюшиной, которая переходит с нижней поверхности диафрагмы на печень, на ее диафрагмальную поверхность, где образует венечную связку печени, lig. coronarium hepatis. Края этой связки имеют вид треугольных пластинок, обозначаемых как треугольные связки, ligg. triangulare dextrum et sinistrum. От висцеральной поверхности печени отходят связки к ближайшим органам: к правой почке – lig. hepatorenale, к малой кривизне желудка – lig. hepatogastricum и к двенадцатиперстной кишке – lig. hepatoduodenale.

Питание печени происходит за счет a. hepatica propria, но в четверти случаев и от левой желудочной артерии. Особенности сосудов печени заключаются в том, что, кроме артериальной крови, она получает еще и венозную кровь. Через ворота в вещество печени входят a. hepatica propria и v. portae. Войдя в ворота печени, v. portae, несущая кровь от непарных органов брюшной полости, разветвляется на самые тонкие веточки, расположенные между дольками, – vv. interlobulares. Последние сопровождаются аа. interlobulares (ветвями a. hepatica propia) и ductuli interlobulares.

В веществе самих долек печени из артерий и вен формируются капиллярные сети, из которых вся кровь собирается в центральные вены – vv. centrales. Vv. centrales, выйдя из долек печени, впадают в собирательные вены, которые, постепенно соединяясь между собой, образуют vv. hepaticae. Печеночные вены имеют сфинктеры в местах впадения в них центральных вен. Vv. hepaticae в количестве 3-4 крупных и нескольких мелких выходят из печени на ее задней поверхности и впадают в v. cava inferior.

Таким образом, в печени имеются две системы вен:

- портальная, образованная разветвлениями v. portae, по которой кровь притекает в печень через ее ворота,

- кавальная, представляющая совокупность vv. hepaticae, несущих кровь из печени в v. cava inferior.

В утробном периоде функционирует еще третья, пупочная система вен; последние являются ветвями v. umbilicalis, которая после рождения облитерируется.

Что касается лимфатических сосудов, то внутри долек печени нет настоящих лимфатических капилляров: они существуют только в интерглобулярной соединительной ткани и вливаются в сплетения лимфатических сосудов, сопровождающих ветвления воротной вены, печеночной артерии и желчных путей, с одной стороны, и корни печеночных вен – с другой. Отводящие лимфатические сосуды печени идут к nodi hepatici, coeliaci, gastrici dextri, pylorici и к околоаортальным узлам в брюшной полости, а также к диафрагмальным и задним медиастинальным узлам (в грудной полости). Из печени отводится около половины всей лимфы тела.

Иннервация печени осуществляется из чревного сплетения посредством truncus sympathicus и n. vagus.

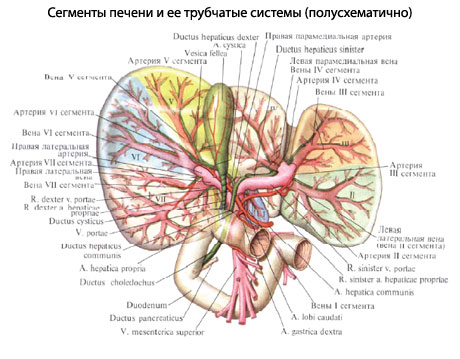

Сегментарное строение печени. В связи с развитием хирургии и развитием гепатологии в настоящее время создано учение о сегментарном строении печени, которое изменило прежнее представление о делении печени только на доли и дольки. Как отмечалось, в печени имеется пять трубчатых систем:

- желчные пути,

- артерии,

- ветви воротной вены (портальная система),

- печеночные вены (кавальная система)

- лимфатические сосуды.

Портальная и кавальная системы вен не совпадают друг с другом, а остальные трубчатые системы сопровождают разветвления воротной вены, идут параллельно друг другу и образуют сосудисто-секреторные пучки, к которым присоединяются и нервы. Часть лимфатических сосудов выходит вместе с печеночными венами.

Сегмент печени – это пирамидальный участок ее паренхимы, прилегающий к так называемой печеночной триаде: ветвь воротной вены 2-го порядка, сопутствующая ей ветвь собственной печеночной артерии и соответствующая ветвь печеночного протока.

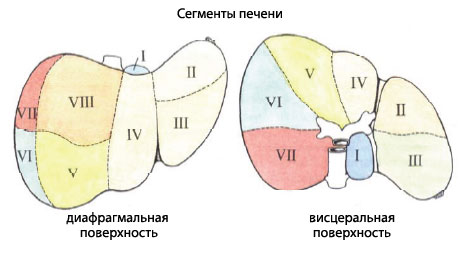

В печени выделяют следующие сегменты, начиная от sulcus venae cavae влево, против часовой стрелки:

- I – хвостатый сегмент левой доли, соответствующий соименной доле печени;

- II – задний сегмент левой доли, локализуется в заднем отделе одноименной доли;

- III – передний сегмент левой доли, располагается в одноименном отделе ее;

- IV – квадратный сегмент левой доли, соответствует соименной доле печени;

- V – средний верхнепередний сегмент правой доли;

- VI – латеральный нижнепередний сегмент правой доли;

- VII – латеральный нижнезадний сегмент правой доли;

- VIII – средний верхнезадний сегмент правой доли. (Названия сегментов указывают участки правой доли.)

Рассмотрим подробнее сегменты (или сектора) печени:

Всего принято разделять печень на 5 секторов.

- Левый латеральный сектор соответствует II сегменту (моносегментарный сектор).

- Левый парамедианный сектор образован III и IV сегментами.

- Правый парамедианный сектор составляют V и VIII сегменты.

- Правый латеральный сектор включает VI и VII сегменты.

- Левый дорсальный сектор соответствует I сегменту (моносегментарный сектор).

К моменту рождения сегменты печени ясно выражены, т.к. формируются формируются в утробном периоде.

Учение о сегментарном строении печени является более детализированным и глубоким по сравнению с представлением о делении печени на дольки и доли.

Обращаем ваше внимание! Эта статья не является призывом к самолечению. Она написана и опубликована для повышения уровня знаний читателя о своём здоровье и понимания схемы лечения, прописанной врачом. Если вы обнаружили у себя схожие симптомы, обязательно обратитесь за помощью к доктору. Помните: самолечение может вам навредить.

Источник

Печень является самой большой железой, имеет неправильную форму, масса ее у взрослого человека равна в среднем 1,5 кг. Она участвует в процессах пищеварения (вырабатывает желчь), кроветворения и обмена веществ. Печень имеет красно-бурый цвет, мягкую консистенцию, располагается в области правого подреберья и в надчревной области. У печени выделяют две поверхности: диафрагмальную и висцеральную. диафрагмальная поверхность выпуклая, направлена кпереди и кверху, прилежит к нижней поверхности диафрагмы. Висцеральная поверхность направлена книзу и кзади. Обе поверхности сходятся друг с другом спереди, справа и слева, образуя острый, нижний край задний край печени закруглен.

К диафрагмальной поверхности печени от диафрагмы и передней брюшной стенки в сагиттальной плоскости идет серповидная (поддерживающая) связка печени представляющая собой дупликатуру брюшины. Эта связка, располагаясь в переднезаднем направлении, делит диафрагмальную поверхность печени на правую и левую доли, а сзади соединяется с венечной связкой. Последняя представляет собой дупликатуру брюшины, идущую от верхней и задней стенок брюшной полости к тупому заднему краю печени. Венечная связка расположена во фронтальной плоскости. Правый и левый края связки расширяются, приобретают форму треугольника и образуют правую и левую треугольные связки. На задней закругленной стороне печени два листка венечной связки расходятся, открывают небольшой участок печени, который непосредственно прилежит к диафрагме. На диафрагмальной поверхности левой доли печени имеется сердечное вдавление, образовавшееся в результате прилегания сердца к диафрагме, а через нее к печени.

На висцеральной поверхности печени выделяется З борозды: две ив них идут в сагиттальной плоскости, третья – во фронтальной. Левая, сагиттально расположенная борозда находится на уровне серповидной связки печени, отделяя меньшую левую долю печени от большей правой доли. В своей передней части она образует щель круглой связки, а в задней – щель венозной связки. В первой щели располагается круглая связка печени, представляющая собой заросшую пупочную вену . Эта связка начинается от пупка, заходит в нижний край серповидной связки печени, перегибается черев острый нижний край печени там, где имеется вырезка круглой связки, а затем в глубине одноименной щели направляется к воротам печени.

В щели венозной связки находится венозная связка, заросший венозный проток, который у плода соединял пупочную вену с нижней полой веной.

Правая сагиттальная борозда более широкая, в переднем отделе образует ямку желчного пузыря, а в задней части – борозду нижней полой вены. В ямке желчного пузыря располагается желчный пузырь, в борозде нижней полой вены находится нижняя полая вена.

Правая и левая сагиттальные борозды соединяются глубокой поперечной бороздой, которую называют воротами печени. Последние находятся на уровне заднего края щели круглой связки и ямки желчного пузыря. В ворота печени входят воротная вена, собственная печеночная артерия, нервы, выходят общий печеночный проток и лимфатические сосуды. Все эти сосуды и нервы располагаются между двумя листками брюшины, которые натянуты между воротами печени и двенадцатиперстной кишкой (печеночно-двенадцатиперстная связка), а также воротами печени и малой кривизной желудка (печеночно-желудочная связка).

На висцеральной поверхности правой доли печени выделяют квадратную долю и хвостатую долю. Квадратная доля печени располагается кпереди от ворот печени, между щелью круглой связки и ямкой желчного пузыря, а хвостатая доля – кзади от ворот печени, между щелью венозной связки и бороздой нижней полой вены. От хвостатой доли отходят вперед два отростка. Один ив них – хвостатый отросток, располагается между воротами печени и бороздой нижней полой вены. Не прерываясь, он продолжается в вещество правой доли печени. другой – сосочковый отросток, также направлен вперед и упирается в ворота печени рядом со щелью венозной связки. Висцеральная поверхность соприкасается с рядом органов, в результате чего на печени образуются вдавления. На левой доле печени имеется желудочное вдавление – след прилегания передней поверхности желудка. На задней части левой доли видна пологая борозда – пищеводное вдавление. Поперек квадратной доли и на прилежащей к ней ямке желчного пувыря правой доли располагается двенадцатиперстно-кишечное (дуоденальное) вдавление. Справа от него на правой доле имеется почечное вдавление, а левее его, рядом с бороздой нижней полой вены, – надпочечниковое вдавление. На висцеральной поверхности, возле нижнего края печени, находится ободочно-кишечное вдавление, появившееся в результате прилегания к печени правого (печеночного) изгиба ободочной кишки и правой части поперечной ободочной кишки.

Строение печени

Снаружи печень покрыта серозной оболочкой, представленной висцеральной брюшиной. Небольшой участок в задней части не покрыт брюшиной – это внебрюшинное поле. Однако, несмотря на это, можно считать, что печень расположена интраперитонеально. Под брюшиной находится тонкая плотная фиброзная оболочка (глиссонова капсула) . Со стороны ворот печени фиброзная ткань проникает в вещество органа, сопровождая кровеносные сосуды. С учетом распределения кровеносных сосудов и желчных протоков в печени выделяют (по Куино, 1957) 2 доли, 5 секторов и 8 сегментов. В долях печени разветвляются соответствующие (правая и левая) ветви воротной вены. Согласно данным Куино, границей между правой и левой долями печени является условная плоскость, проходящая по линии, соединяющей ямку желчно- го пузыря впереди и борозду нижней полой вены сзади. Н левой доле выделяют З сектора и 4 сегмента, в правой – 2 сектора и также 4 сегмента. Каждый сектор представляет собой участок печени, в который входят ветвь воротной вены второго порядка и соответствующая ей ветвь печеночной артерии, а также нервы и выходит секторальный желчный проток. Под печеночным сегментом понимают участок печеночной паренхимы, окружающий ветвь воротной вены третьего порядка, соответствующие ей ветвь печеночной артерии и желчный проток. Левый дорсальный сектор, соответствующий первому (С 1) печеночному сегменту, включает хвостатую долю и виден только на висцеральной поверхности и задней части печени. Ллевый латеральный сектор (2-й сегмент – С II) охватывает задний участок левой доли печени. Левый парамедианный сектор занимает переднюю часть левой доли печени (3-й сегмент – С III) и ее квадратную долю (4-й сегмент – С IУ) с участком паренхимы на диафрагмальной поверхности органа в виде полосы, суживающейся кзади (к борозде нижней полой вены) . Правый парамедианный сектор представляет собой печеночную паренхиму, граничащую с левой долей печени. Н этот сектор входят 5-й сегмент (С У) , лежащий кпереди, и крупный 8-й сегмент (С УIII), занимающий заднемедиальную часть правой доли печени на ее диафрагмальной поверхности. Правый латеральный сектор, соответствующий самой латеральной части правой доли печени, включает 6-й- С УI (лежит впереди) и 7-й – С УII сегменты. Последний располагается позади предыдущего и занимает заднелатеральную часть диафрагмальной поверхности правой доли печени.

По своему строению печень – сложно разветвленная трубчатая железа, выводными протоками которой являются желчные протоки. Морфофункциональной единицей печени является долька печени. Она имеет форму призмы, размер ее в поперечнике от 1,0 до 2,5 мм. В печени человека таких долек около 500 000. Между дольками имеется небольшое количество соединительной ткани, в которой располагаются междольковые протоки (желчные) , артерии и вены. Обычно междольковые артерия, вена и проток прилежат друг к другу, образуя печеночную триаду. дольки построены ив соединяющихся друг с другом печеночных пластинок (“балок”) в виде сдвоенных радиально направленных рядов печеночных клеток. В центре каждой дольки находится центральная вена. Внутренние концы печеночных пластинок обращены к центральной вене, наружные – к периферии дольки. Между печеночными пластинками также радиально располагаются синусоидные капилляры, несущие кровь от периферии дольки к ее центру (к центральной вене). Внутри каждой печеночной пластинки между двумя рядами печеночных клеток имеется желчный проточек (каналец), являющийся начальным звеном желчевыводящих путей. В центре дольки (возле центральной вены) желчные проточки замкнуты, а на периферии долек они впадают в желчные междольковые проточки. Последние, сливаясь друг с другом, образуют более крупные желчные протоки. В конечном итоге в печени формируются правый печеночный проток, который выходит из правой доли печени, и левый печеночный проток, выходящий из левой доли печени. В воротах печени эти два протока сливаются, образуя общий печеночный проток, длиной 4-6 см. Между листками печеночно-двенадцатиперстной связки общий желчный проток сливается с пузырным протоком, в результате чего образуется общий желчный проток.

Проекция печени на поверхность тела

Печень, располагающаяся справа под диафрагмой, занимает такое положение, что ее верхняя граница по среднеключичной линии находится на уровне четвертого межреберья. От этой точки верхняя граница круто спускается вниз вправо от десятого межреберья по средней подмышечной линии; здесь верхняя и нижняя границы печени сходятся, образуя нижний край правой доли печени. Влево от уровня четвертого межреберья верхняя граница печени спускается вниз плавно. По правой окологрудинной линии верхняя граница находится на уровне пятого межреберья, по передней срединной линии пересекает основание мечевидного отростка и заканчивается слева от грудины на уровне пятого межреберья, где верхняя и нижняя границы сходятся у латерального края левой доли печени. Нижняя граница печени идет от уровня десятого межреберья справа налево по нижнему краю правой реберной дуги и пересекает левую реберную дугу на уровне присоединения левого 8 реберного хряща к 7. С верхней границей нижняя граница печени слева соединяется на уровне пятого межреберья на середине расстояния между левой среднеключичной и окологрудинной линиями. В области надчревья печень прилежит непосредственно к задней поверхности передней брюшной стенки. у старых людей нижняя граница печени находится ниже, чем у молодых, а у женщин ниже, чем у мужчин.

Сосуды и нервы печени

В ворота печени входят собственная печеночная артерия и воротная вена. Воротная вена несет венозную кровь от желудка, тонкой и толстой кишки, поджелудочной железы и селезенки, а собственная печеночная артерия – артериальную кровь. Внутри печени артерия и воротная вена разветвляются до междольковых артерий и междольковых вен. Эти артерии и вены располагаются между дольками печени вместе с желчными междольковыми проточками. От междольковых вен внутрь долек отходят широкие внутридольковые синусоидные капилляры, залегающие между печеночными пластинками (“балками”) и впадающие в центральную вену. В начальные отделы синусоидных капилляров впадают артериальные капилляры, отходящие от междольковых артерий. Центральные вены печеночных долек, соединяясь между собой, образуют поддольковые (собирательные) вены, из которых в конечном итоге формируются 2-З крупные и несколько мелких печеночных вен, выходящих из печени в области борозды нижней полой вены и впадающих в нижнюю полую вену. лимфатические сосуды впадают в печеночные, чревные, правые поясничные, верхние диафрагмальные, окологрудинные лимфатические узлы. Иннервация печени осуществляется ветвями блуждающих нервов и печеночного (симпатического) сплетения.

Источник