Строение ситовидных трубок и сосудов стебля

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

Особенности транслокации по флоэме растения. Строение ситовидных трубок растения.

Прежде чем рассматривать возможные механизмы транслокации по флоэме, полезно перечислить некоторые факты, которые не должны противоречить любой выдвигаемой гипотезе.

1. Количество транспортируемых флоэмой растворенных веществ очень велико. Подсчитано, например, что вниз по стволу крупного дерева за вегетационный период перемешается до 250 кг сахара.

2. Скорость транслокации высока, обычно 20—100 см/ч, а максимальное зарегистрированное значение превышало 600 см/ч.

3. Транспорт может осуществляться на очень большие расстояния. Эвкалипты достигают в высоту более 100 м. Листья этих деревьев располагаются главным образом у вершины, а значит, ассимиляты должны перемещаться вниз почти по всей длине ствола, а часто еще и на значительное расстояние по корням.

4. Относительная масса флоэмы невелика. Толщина слоя функционально активной флоэмы, расположенного по окружности древесного ствола, близка к толщине почтовой открытки. Флоэма образует самый внутренний слой коры (точнее — ее луба) одревесневших стеблей и корней, при этом более старые слои флоэмы растягиваются и отмирают по мере роста органов и увеличения их диаметра.

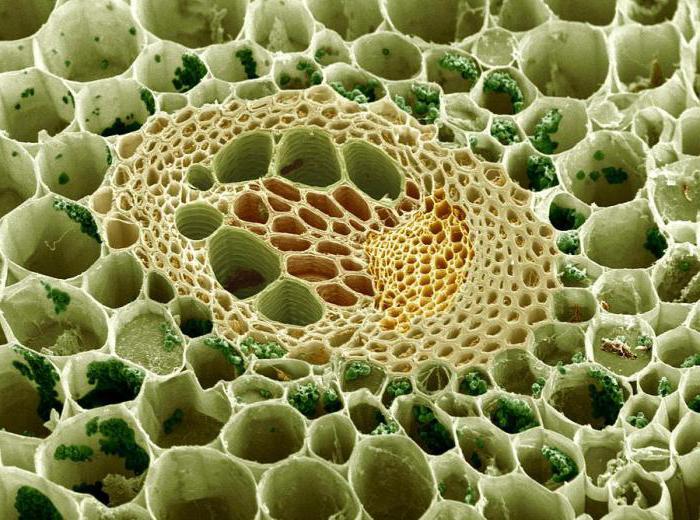

5. Флоэмный сок движется у цветковых растений по ситовидным трубкам, диаметр которых очень мал — не более 30 мкм (как у тончайшего человеческого волоса). Через примерно равные интервалы эти трубки разделены ситовидными пластинками со сквозными отверстиями еще меньшего диаметра. Чем меньше диаметры трубок и отверстий, тем больше сопротивление потоку жидкости и тем большая сила нужна для приведения ее в движение. Давление внутри ситовидных трубок велико.

6. Помимо ситовидных пластинок, ситовидные трубки обладают другими структурными особенностями, которые также должны приниматься во внимание.

Строение ситовидных трубок растения

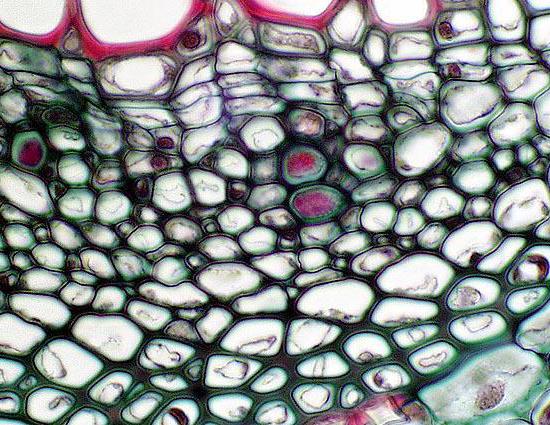

Строение флоэмы по данным световой микроскопии описано в статье. Эта ткань содержит проводящие трубки, называемые ситовидными, которые образованы клетками — члениками ситовидных трубок, — соединенными в ряд своими торцами. Членики отделены друг от друга торцевыми ситовидными пластинками с отверстиями, позволяющими жидкости перетекать из клетки в клетку1.

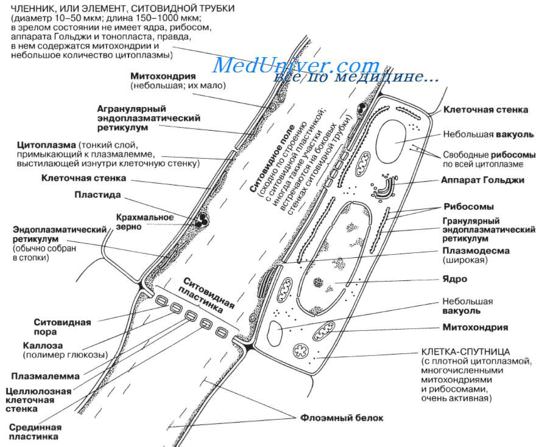

В отличие от сосудов ксилемы, представляющих собой мертвые полые трубки, по которым раствор течет, почти или вообще не встречая никаких препятствий, ситовидные трубки флоэмы являются живыми, и движение растворов по ним затруднено из-за наличия ситовидных пластинок и в меньшей степени из-за наличия цитоплазмы. На рисунке приведена электронная микрофотография зрелого членика ситовидной трубки, а на рисунке — схема с указанием всех основных деталей ситовидных элементов и примыкающих к ним клеток-спутниц.

В процессе развития ситовидного элемента из меристематической клетки ядро этой клетки дегенерирует, и перед нами оказывается неооычныи пример живой клетки, не имеющей ядра; в этом отношении она сходна с эритроцитом млекопитающего. Одновременно происходит множество других важных изменений, результаты которых схематически представлены на рисунке. Клеточная стенка на обоих «торцах» членика превращается в ситовидные пластинки. Здесь плазмодесмы, соединяющие между собой соседние цитопласты, сильно утолщаются, образуя тем самым многочисленные ситовидные поры, сквозь которые они проходят. Вид ситовидной пластинки с поверхности показан на рисунке. Конечный итог всех этих преобразований — формирование трубчатой структуры, выстланной тонким пристенным слоем живой цитоплазмы, окруженной плазмалеммой. Центральная часть ситовидной трубки занята как бы единой гигантской вакуолью, которая, впрочем, не отделена от цитоплазмы тонопластом.

К каждому членику прилегают одна или несколько клеток-спутниц, которые возникают из той же самой родительской клетки путем ее продольного деления. Клетки-спутницы имеют очень плотную цитоплазму с ядром, мелкими вакуолями и обычными клеточными органелла-ми. Судя по многочисленным митохондриям и рибосомам, метаболически клетки-спутницы весьма активны. В физиологическом отношении они очень тесно связаны с ситовидными элементами и совершенно необходимы для их жизнедеятельности: в случае гибели клеток-спутниц погибают и ситовидные элементы. У некоторых растений в ситовидных элементах образуется большое количество волокнистого белка, называемого флоэмным белком (Ф-белком). Иногда он образует крупные отложения, различимые в световом микроскопе. Раньше его функция вызывала много споров, но сейчас признано, что особой роли в транслокации он не играет.

– Также рекомендуем “Данные свидетельствующие о передвижении веществ по флоэме растения.”

Оглавление темы “Транспорт у растений.”:

1. Подъем воды по ксилеме растений.

2. Поглощение воды корнями. Апопластный транспорт в корне.

3. Поглощение минеральных солей и их транспорт в корне растений.

4. Транспорт минеральных солей по растению. Транслокация органических веществ по флоэме.

5. Особенности транслокации по флоэме растения. Строение ситовидных трубок растения.

6. Данные свидетельствующие о передвижении веществ по флоэме растения.

7. Механизм транслокации веществ по флоэме. Гипотезы объемного потока Мюнха и тока под давлением.

8. Загрузка ситовидных трубок растения.

9. Критическая оценка гипотезы тока под давлением. Механизмы первой помощи растениям.

10. Транспорт у растений. Общие особенности кровеносной системы.

Источник

В процессе эволюции у высших растений совершенствование организации сопровождалось усложнением внутреннего строения — появлением органов и тканей.

Ткань — совокупность клеток, сходных по морфологическим и физиологическим признакам и выполняющих определенные функции. Орган состоит обычно из нескольких тканей.

Различают ткани:

1.образовательная (меристема) появляется по мере деления зиготы. Формирует тело зародыша, по мере роста растения перемещается во все его точки роста – верхушки корней, стеблей, в основания междоузлий и листьев – это первичные меристемы (их клетки делятся в поперечном, радиальном и тангенциальном – параллельным поверхности – направлениях; лежат беспорядочно):

Верхушечные (апикальные)

Боковые (латеральные)

Вставочные (интеркалярные)

Основное свойство меристем – способность делиться митозом и дифференцироваться (преобразовываться в другие ткани).

Меристемы могут возникать и из уже имеющихся тканей – это вторичные меристемы (клетки делятся только в тангенциальном – параллельным поверхности – направлении; лежат четкими рядами):

Камбий – образовательная ткань корня и стебля, состоящая из клеток, при делении и дифференцировке которых с внутренней стороны от слоя камбия откладывается древесина, с внешней – луб (у голосеменных и двудольных растений)

Феллоген (пробковый камбий)

Раневые меристемы

2. покровные ткани растений находятся на границе с внешней средой и защищают их от высыхания, механического повреждения, действия высоких и низких температур, чрезмерного испарения воды, проникновения микроорганизмов:

Кожица (эпидерма) в виде однорядного слоя клеток покрывает листья и однолетние побеги. Наружная поверхность клеток этой ткани часто покрыта кутикулой или восковым налетом, особенно развитых у растений засушливых местообитаний. Основные функции эпидермы — защитная и регуляция газообмена и испарения воды (связь с внешней средой – через устьица)

Пробка сменяет эпидерму, вследствие чего к осени зеленый цвет побегов переходит в бурый; из нескольких слоев отмерших клеток, стенки которых пропитаны жироподобным веществом суберином, непроницаемым для воды и газов. Т.к. живые ткани, лежащие под пробкой, нуждаются в газообмене и удалении избытка влаги, то связь с внешней средой осуществляется через разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками — чечевички.

Пробка вместе со слоями отмерших клеток других тканей входит в состав корки, которая предохраняет стволы деревьев от механических повреждений, лесных пожаров, резкой смены температур и т. п. Корка ежегодно наращивается за счет клеток находящегося под ней камбия.

3. проводящие ткани служат для распространения по всему растению веществ, всасываемых корнями, и веществ, образующихся в листьях и молодых стеблях.

Различают:

Дальний или осевой транспорт веществ (от листьев к корням и от корней к листьям)

Ближний или радиальный.

Проводящая система растений состоит из:

Ксилемы или древесины – комплекс тканей, расположенных внутрь ль камбия или в проводящих пучках; обеспечивает восходящий ток воды и минеральных солей.

Состоит из:

-сосудов (проводящая ткань)

– древесных волокон (механическая ткань)

-древесной паренхимы (основная ткань)

Флоэмы или луба – комплекс тканей с внешней стороны от камбия или в проводящих пучках; служит для проведения нисходящим током продуктов фотосинтеза к местам их использования или отложения в запас (подземные органы, созревающие плоды и семена и др.).

Состоит из:

-ситовидных трубок (проводящая ткань)

-лубяных волокон (механическая ткань)

-лубяной паренхимы (основная ткань)

Дальний, или осевой, восходящий ток осуществляется по трахеидам и сосудам. Трахеиды — мертвые вытянутые клетки, лишенные цитоплазмы, имеющие одревесневшие стенки, в которых находятся поры. Через поровую мембрану происходит фильтрация растворов. Ток жидкости по трахеидам медленный, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственными проводящими элементами ксилемы. У покрытосеменных развиты сосуды — полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках имеются сквозные отверстия — перфорации, благодаря которым быстрота тока растворов многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность.

Нисходящий ток органических веществ осуществляется по ситовидным трубкам, входящим в состав проводящей ткани — флоэмы (луб). Ситовидные трубки состоят из члеников, поперечные перегородки которых пронизаны мелкими отверстиями, образующими «сито». Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат живую цитоплазму, образующую единое целое с цитоплазмой соседних клеток. Скорость движения по ситовидным трубкам меньше, чем скорость движения по сосудам.

Элементы проводящей системы вместе с волокнами механической ткани образуют пучки. Сосудисто-волокнистые пучкихорошо видны в листьях в виде жилок, они распространены в стебле, корнях, плодах и объединяют растение в единое целое.

4. механические ткани формируют «внутренний скелет» растения; обеспечивают прочность его органов: сопротивление нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Прочность и упругость клеток механических тканей достигается утолщением и одревеснением их оболочек. В молодых участках растущих органов механических тканей нет, т.к. живые клетки, находясь в состоянии тургора, благодаря плотным клеточным стенкам приобретают упругость.

Наиболее распространенная классификация механических тканей:

Склеренхима – представлена волокнами – длинными узкими клетками с равномерно утолщенной одревесневающей клеточной стенкой и обычно отмершим протопластом. В корне, стебле, плодах. В составе ксилемы (древесные волокна), флоэмы (лубяные волокна) и т.д.

Склереиды – клетки округлой или кубовидной формы с толстыми стенками, способными раздревесневать (утрачивать лигнин). В тканях мезофилла листа, мякоти сочных плодов (каменистые клетки), «косточек» плодов костянок

Колленхима – свойственна только двудольным, под эпидермой надземных органов. Округлая или кубовидная форма клеток, живой протопласт, неравномерное утолщение клеточных стенок (свойства пружины)

5. основная ткань или паренхима, состоит из живых тонкостенных клеток, располагающихся между другими тканями:

основная паренхима – в сердцевине стеблей

древесная паренхима – между сосудами и древесными волокнами в древесине

лубяная паренхима – между ситовидными трубками и волокнами в лубе

хлорофиллоносная паренхима – столбчатая ткань в листе под верхней эпидермой, губчатая – под нижней

запасающая паренхима – в эндосперме семян, клубнях, корнеплодах, плодах

воздухоносная паренхима – у водных растений с плавающими листьями и стеблями.

Источник

Стебель

Стебель — это каркас, центральная опора растения, соединяющая его подземные и надземные части. Основные функции стебля:

1) опорная — поддерживает листья, цветки, плоды, почки и развивающиеся из них боковые побеги;

2) проводящая — осуществляет транспортировку веществ между листом и корнем;

На самой верхушке стебля имеется точка роста, которая представлена образовательной тканью. Стебель и каждый его боковой побег имеют конусы нарастания. В точке роста клетки постоянно делятся, образуя новые. Благодаря верхушечной почке растение растет вверх, а боковые почки формируют крону.

По направлению роста стебли бывают прямостоячими (тополь, сосна, береза, пшеница и др.), стелющимися (вербейник монетчатый), лазящими (лианы), ползучими (живучка ползучая, земляника), вьющимися (вьюнок, хмель) (рис.1).

Рис.1 Типы стеблей

Внутреннее строение стебля

На продольном срезе ствола дерева можно рассмотреть его внутреннее строение. Он состоит из 4 слоев: коры, камбия, древесины и сердцевины (рис.2).

Рис.2 Внутреннее строение стебля

Кора — самый наружный слой ствола. Она состоит из слоев кожицы, пробки и луба.

Молодые побеги снаружи покрыты тонкой прозрачной кожицей (эпидермис). С возрастом кожицу заменит пробка. Клетки пробки мертвые, с толстыми оболочками. Они заполнены воздухом. Это надежно защищает растения от неблагоприятных условий окружающей среды. В коре расположены чечевички. Они хорошо заметны на молодых побегах деревьев как черточки или небольшие бугорки. Через межклетники в чечевичках осуществляется газообмен. Под пробкой находится лубяной слой. Лубяные волокна придают стеблям гибкость и прочность. По ситовидным трубкам луба идет передача растворов органических веществ от листьев ко всем частям растения.

Камбий — это слой, расположенный под корой, между лубом и древесиной. Если снять кору с молодого побега, повреждаются оболочки клеток камбия. Потрогав рукой поврежденное место, можно ощутить липкую влагу. Клетки образовательной ткани камбия делятся и откладываются в сторону древесины (больше) и луба (меньше). Прирост древесины за год по толщине стебля называют годичным кольцом (рис.3). В период листопада деление и рост клеток камбия прекращаются. Весной с появлением листьев функции камбия возобновляются. Камбиальное кольцо образуется у деревьев в самом начале формирования стебля. Следовательно, рост стебля в толщину связан с делением клеток камбия.

Рис.3 Образование годовых колец

Древесина (ксилема) залегает под камбием к центру от луба (флоэма). Она занимает большую часть побега. Проводящую функцию в древесине выполняют сосуды и трахеиды. По ним в восходящем потоке — от подземных органов к надземным — идет передача воды и растворенных в ней питательных веществ (минеральных и органических). Узкие длинные клетки, соединяясь, образуют сосуд. Оболочки между члениками сосуда разрушаются, и он становится похож на трубку, по которой движется вода. То есть в сосудах древесины нет перегородок, как в ситовидных трубках луба.

Древесина состоит из сосудов, волокон и живых клеток.

Ежегодно из камбия откладывается новый слой древесины. На поперечном спиле дерева видны чередующиеся кольца более светлой и темной древесины. Подсчитав их число, можно определить возраст дерева. На процесс образования и толщину годовых колец влияют условия окружающей среды (рельеф местности, количество влаги, ветер, лесные пожары и др). Узкие годовые кольца свидетельствуют о засушливом лете, а широкие о дождливом (рис.4).

Рис.4 Влияние условий окружающей среды на образование годовых колец

Сердцевина — центральная часть стебля. Она образована рыхлой паренхимной запасающей тканью. У некоторых видов растений она содержит млечники, смоляные и эфиромасляные ходы. Паренхимные клетки сердцевины запасают питательные вещества. Лубяные и древесные волокна усиливают опорные качества стебля.

Проводящие ткани луба и древесины пересекаются лубо-древесными лучами. Они соединяют все слои стебля друг с другом. По ним питательные вещества доставляются из луба в древесину, из древесины — в луб. В клетках лучей откладываются запасные вещества.

Передача веществ по стеблю осуществляется по проводящей системе, состоящей из ксилемы и флоэмы. Ксилема транспортирует жидкость из корней к листьям, а флоэма доставляет питательные вещества, образованные в листьях, в корни и другие части растения. Вода и растворенные в ней минеральные соли, поглощенные корневой системой, поднимаются в надземные органы по сосудам древесины (ксилемы). В процессе фотосинтеза в листьях растений вырабатываются питательные вещества. Растворяясь в воде, они переносятся от листьев во все части растения по ситовидным трубкам луба (флоэма) (рис.5).

Рис.5 Проводящая система стебля

Стебель — осевая часть растения, ее каркас. Он выполняет опорную и проводниковую функции. Стебли деревьев состоят из 3 слоев: кора (защита и проведение органических веществ по лубу вниз), древесина (прочность и проведение воды от корня вверх) и сердцевина (запас питательных веществ). Рост стебля в длину происходит за счет почки роста на верхушке, у боковых побегов — конуса нарастания; а в толщину за счет камбия — образовательной ткани между корой и древесиной.

Многообразие и видоизменения побегов

Тест на тему: “Стебель”

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Источник