Типы сосудов на срезе стебля

Тема: Типы проводящих пучков

Материалы. Постоянные микропрепараты: “Поперечный срез стебля кукурузы (Zea mays)”, “Поперечный срез стебля подсолнечника (Helianthus annuus)”, “Поперечный срез стебля тыквы (Cucurbita pepo)”, “Поперечный срез корневища ландыша (Convallaria majalis)”, “Корневище орляка (Pteridium aquilinum)”, “Поперечный срез корня ириса (Iris germanica)”.

Ксилема и флоэма обычно расположены рядом, образуя слои, или так называемые проводящие пучки, представленные в растениях несколькими типами (рис. 44).

Классификация проводящих пучков:

I . По элементарному составу:

1. Простые пучки – наиболее примитивные по структуре и состоят из одних гистологических элементов:

а) из одних трахеид (в листьях, ближе к их краям);

б) из одних ситовидных трубок (в цветочных стрелках лука).

2. Общие пучки – трахеиды, сосуды и ситовидные трубки расположены бок о бок.

3. Сложные пучки – содержат проводящие и паренхимные элементы.

4. Сосудисто-волокнистые пучки – включают все элементы ксилемы и флоэмы.

II. По наличию или отсутствию камбия:

1. Открытые – между ксилемой и флоэмой есть камбий.

2. Закрытые – камбия нет.

III. По взаимному расположению ксилемы и флоэмы:

1. Коллатеральные (бокобочные), когда ксилема и флоэма располагаются бок о бок, т.е. на одном радиусе.

2. Биколлатеральные (дважды бокобочные пучки) – флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон. Наружный участок флоэмы более мощный.

3. Концентрические:

а) амфивазальные – ксилема замкнутым кольцом окружает флоэму;

б) амфикрибральные – флоэма окружает ксилему.

4. Радиальные – ксилема расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами.

IV. По количеству лучей ксилемы:

1. монархные (однолучевые);

2 . диархные (двулучевые);

3. триархные (трехлучевые);

4. тетрархные (четырехлучевые);

5. пентархные (пятилучевые).

Рис. 44. Типы проводящих пучков:

А – открытый коллатеральный; Б – открытый биколлатеральный; В – закрытый коллатеральный; Г, Д – концентрические (Г – амфивазальный, Д – амфикрибральный); Е – радиальный.

1 – флоэма, 2 – камбий, 3 – ксилема.

Ход работы

Задание 1. Рассмотреть при малом увеличении закрытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля кукурузы (Zea mays). Сделать рисунок (рис. 45) .

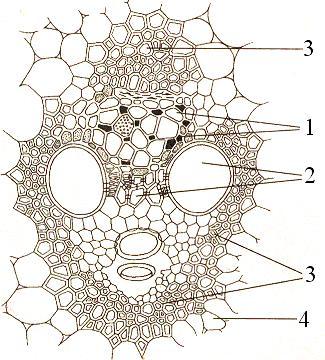

Рис. 45. Закрытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля кукурузы (Zea mays):

1 – флоэма, 2 – ксилема, 3 – механическая обкладка пучка, 4 – основная паренхима стебля, окружающая пучок.

Последовательность работы. Найти ксилему: сосуды расположены в центре среза, между ними крупные клетки древесинной паренхимы с одревесневшими стенками и древесинные волокна; а затем флоэму: ситовидные трубки (шестиугольные ситовидные пластинки), клетки-спутники (четырехугольные мелкие клетки с зернистой цитоплазмой). Лубяных волокон нет (характерный признак однодольных). Обратить внимание на взаимное расположение ксилемы и флоэмы, на вытянутую форму пучков вдоль радиусов стебля. Между ксилемой и флоэмой нет слоя камбия (закрытый проводящий пучок). Все ткани стебля кукурузы образованы прокамбием (первичное строение). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними нет камбия.

Задание 2. Рассмотреть при малом увеличении открытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля подсолнечника (Helianthus annuus) (рис. 46). Сделать рисунок.

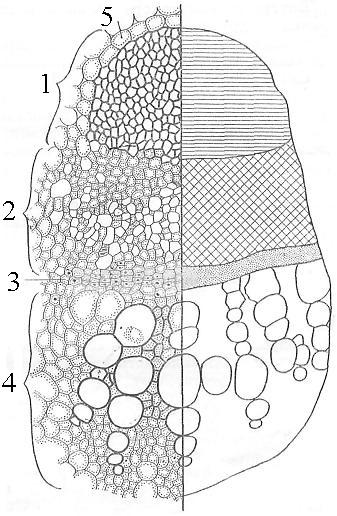

Рис. 46. Открытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля подсолнечника (Helianthus annuus)

(слева – детальный рисунок, справа – схематичный):

1 – склеренхима, 2 – флоэма, 3 – камбий, 4 – ксилема, 5 – основная паренхима стебля.

Последовательность работы. Найти склеренхиму. Она укрепляет флоэму снаружи. Под склеренхимой расположена флоэма (ситовидные трубки, клетки-спутники, лубяная паренхима). Обратить внимание на присутствие лубяной паренхимы (в стебле кукурузы ее нет), поэтому сопровождающие клетки расположены уже не в таком строгом порядке, как это было у кукурузы. Между флоэмой и ксилемой находится камбий – слой клеток с густой цитоплазмой, расположенный радиальными рядами. Внутрь от камбия правильными радиальными рядами располагаются сосуды ксилемы. Причем в центре они мелкие и образованы прокамбием (первичная ксилема), а крупные – камбием (вторичная ксилема). Между сосудами ксилемы находится древесинная паренхима (более мелкие клетки с живым содержанием). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними камбий.

Задание 3. Рассмотреть при малом увеличении открытый биколлатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля тыквы (Cucurbita pepo) (рис. 47). Сделать рисунок.

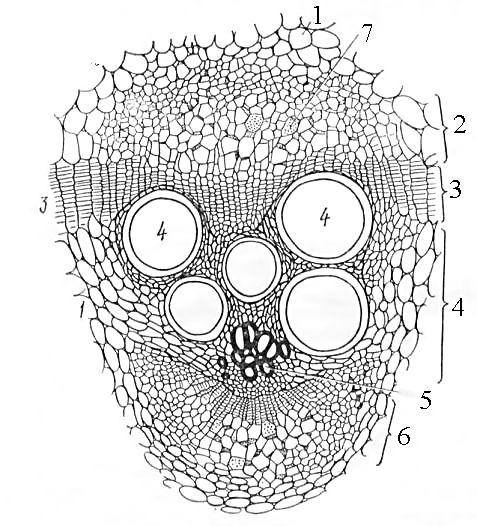

Рис. 47. Открытый биколлатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля тыквы (Cucurbita pepo):

1 – основная паренхима стебля, 2 – наружная флоэма, 3 – камбий, 4 – вторичная ксилема, 5 – первичная ксилема, 6 – внутренняя флоэма, 7 – ситовидная пластинка.

Последовательность работы. Найти ксилему (вторичная ксилема – крупные сосуды; первичная ксилема – мелкие сосуды в центре). С обеих сторон ксилемы расположены ткани флоэмы. Между ксилемой и наружным слоем флоэмы находится камбий, а между первичной ксилемой и внутренней флоэмой – паренхимные клетки. Сделать схематичный рисунок, где флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон, а между внешней флоэмой и ксилемой находится камбий.

Задание 4. Рассмотреть концентрический амфивазальный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища ландыша (Convallaria majalis) (рис. 48). Сделать рисунок.

Последовательность работы. При изучении препарата поперечного среза корневища ландыша видно, что все проводящие пучки собраны в центре органа. Вполне концентрические лишь немногие из них, лежащие в самом центре и окруженные со всех сторон основной паренхимой. Рассмотреть такой пучок при малом увеличении. Ксилема, состоящая из крупных паренхимных клеток с толстыми стенками, покрасневшими от реактива, расположена кольцом на периферии пучка. Ткань, заключенная в середине пучка, – флоэма. В ней можно различить более крупные клетки – ситовидные трубки, а между ними мелкие клетки с густым содержимым – сопровождающие клетки. Обратить внимание на то, что все проводящие ткани сконцентрированы в центре органа. Сделать схематичный рисунок, на котором флоэма занимает центральное положение, а ксилема окружает ее.

Задание 5. Рассмотреть концентрический амфикрибральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища папоротника-орляка (Pteridium aquilinum) (рис. 48).

Последовательность работы. Рассмотреть ксилему и флоэму. Обратить внимание на их взаимное расположение. В амфикрибральных концентрических пучках ксилема окружена флоэмой. Сделать схематичный рисунок, обозначив на нем ксилему и флоэму.

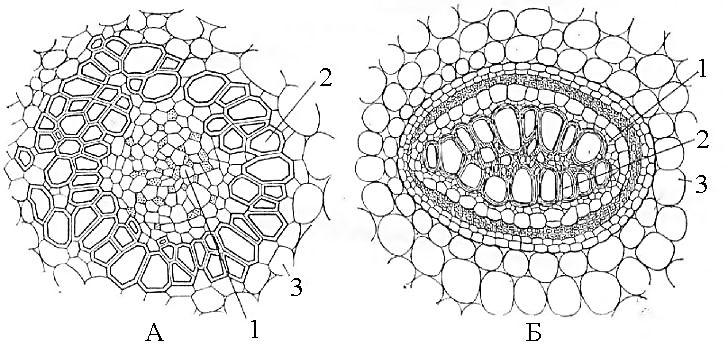

Рис. 48. Концентрические проводящие пучки:

А – амфивазальный пучок корневища ландыша (Convallaria majalis); Б – амфикрибральный пучок корневища папоротника-орляка (Pteridium aquilinum).

1 – флоэма, 2 – ксилема, 3 – основная паренхима стебля.

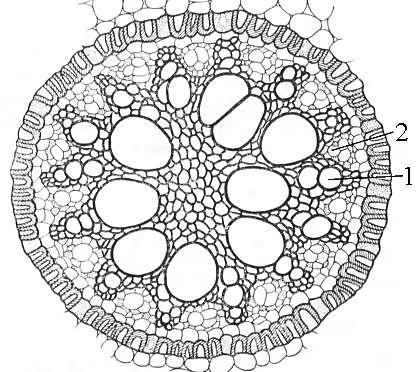

Задание 6. Рассмотреть радиальный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корня ириса (Iris germanica) (рис. 49).

Последовательность работы. Рассмотреть ксилему и флоэму. Обратить внимание на их взаимное расположение. Ксилема расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами. В корне ириса полиархный (многолучевой) проводящий пучок. Сделать схематичный рисунок, обозначив на нем лучи ксилемы, а между ними флоэма.

Рис. 49. Радиальный проводящий пучок корня ириса (Iris germanica):

1 – луч ксилемы, 2 – участок флоэмы.

Контрольные вопросы

1. Какое значение имеют меристематические ткани прокамбия и камбий в образовании проводящих пучков?

2. Почему в одном пучке имеются сосуды различных типов?

3. В чем принципиальное отличие между открытым и закрытым типом проводящих пучков?

4. Как классифицируют пучки по расположению флоэмы и ксилемы?

5. Какие пучки характерны для стебля однодольного растения, для стебля двудольного растения и для корня?

6. Какие проводящие пучки называют простыми, общими, сложными и сосудисто-волокнистыми?

Источник

Высшие растения делятся на травяные и древесные, соответственно выделяют два типа строения стебля. Отличительной чертой древесных растений является постоянный рост в толщину, который останавливается только при гибели организма. Травянистые растения ограничены в росте из-за особенностей жизненного цикла. Существенных же различий в строении стеблей растений нет.

Стебель – это ось побега, с расположенными на нем листьями, почками. Строение стебля может быть первичным — при формировании нового растения, когда клетки еще не дифференцированы (у однодольных остается на всю жизнь). Для двудольных и голосеменных характерно быстрое изменение первичного стебля, как следствие образуется вторичное строение стебля (из-за действия камбия и феллогена).

Стебель

Из чего состоит стебель

Строение стебля древесного растения включает 5 отделов:

- Пробка;

- луб;

- камбий;

- древесина;

- сердцевина.

Пробка

У только проросших растений внешний слой представлен кожицей, которая, за определенное время, заменяется на пробку. Кожица защищает стебель от испарений влаги и действия вредоносных микроорганизмов, которые приводят к заболеваниям растений.

На поверхности расположены устьица, необходимые для эффективного газообмена. Непосредственное поглощение кислорода осуществляется благодаря чечевичкам – небольшие бугорки на коре, оснащены отверстием. Образуются из клеток с большим межклеточным пространством. Под кожицей располагаются зеленые клетки (в них находятся хлоропласты). После формирования пробки преобразуются в белые и относятся уже к лубу.

Функции клеток наружного покрова стебля: фотосинтезирующая, защитная, газообмена.

Луб

Луб делится на мягкий (включает проводящую систему и паренхиматозные структуры) и твердый. Окрас – белесоватый, выделяют такие единицы строения луба: ситовидные трубки, лубяные волокна, клетки основной ткани.

Ситовидные трубки – это совокупность клеток, имеющих не поверхности множество отверстий, через которые протекают органические вещества.

Лубяные волокна – это механическая ткань, имеет клетки вытянутой формы, с плотной стенкой. Придает растениям гибкости и прочности.

Камбий

Между наружным и внутренним шаром клеток находится образовательная сосудистая ткань – камбий. Прекамбий первичной структуры растения служит основой для формирования ткани.

Клетки камбия имеют вытянутую форму, цитоплазма окрашена в зеленый цвет, ядро веретенообразное. На срезе можно увидеть циркулярный слой образовательной ткани, но истинные камбиальные клетки образуют однослойный шар, потому что после деления только одна клетка сохраняет свойства исходной.

Строение стебля

Строение стебля

Внутреннее строение стебля

Древесина

Древесина – это главная составляющая стебля. Плотная, широкая, в ее составе видны клетки разного типа и размера. Выделяют такие части: сосудистую ткань, трахеиды, древесные волокна.

Сосуды сформировались из соединенных трубчатых клеток размещенных друг на друге, стенки между ними частично растворились, поэтому жидкость может свободно передвигаться. Основные функции сосудов стебля – это перемещение растворенных солей, питательных веществ из корня в листья, новые побеги.

Трахеиды представляют собой систему отмерших клеток с межклеточными порами, по которым идет ток жидкости. Скорость движения растворенных веществ ниже, чем в проводящих тканях.

Древесные волокна состоят из паренхиматозных клеток, которые накапливают питательные вещества и толстостенных, выполняющих опорную функцию.

Сердцевина

Сердцевина – располагается в центре ствола, формируется из крупных живых и омертвевших клеток. Живая ткань содержит дубильные вещества. Мелкие клетки, расположенные возле древесины, накапливают сахара, крахмал.

Какую функцию выполняет сердцевина стебля?

Основная функция сердцевины стебля – запасание питательных веществ, необходимых для роста растений. В сердцевине есть эфирные масла (бук), смолы, дубильные вещества (чайный куст). В некоторых растений (в корневище, клубнях) клетки сердцевины сохраняют функцию меристемы (образовательной ткани, способной к делению всю жизнь).

Внутреннее строение стебля

Внутреннее строение стебля

Какие функции выполняет стебель

- Опорная – стебель это стержень растения, осуществляет его поддержку; место для роста листьев, цветков;

- проводящая – транспорт растворенных веществ от корневой системы к листьям и веткам, новым побегам;

- запасающая – обеспечивает постоянное наличие внутри стебля воды и питательных веществ;

- защитная – защищает от действия опасных агентов, поедания животными (развиваются колючки, шипы);

- вегетативного размножения – для отдельных растений (цитрусовые, ананас) единственный способ получения потомства;

- фотосинтез – наличие хлоропластов в зеленых клетках дает возможность участвовать в процессах преобразования энергии;

- ассимиляция органических веществ, пример кактусы, у которых стебель на себя берет функцию листьев;

- осевая (механическая) – выносит растение к солнцу (листья — для фотосинтеза, цветки – для опыления).

Рост стебля

Рост стебля в толщину происходит за счет наличия образовательной ткани (камбия).

Благоприятными условиями для утолщения ствола являются наличие тепла и достаточной влаги, в зимний период размножение клеток не происходит. Толщина кадмия не изменяется в процессе деления, так как из двух новообразованных клеток только одна остается в структуре образовательной ткани, а другая переходит к древесине или лубу. Число клеток отошедших к центральной части стебля превышает численность клеток доставшихся лубу в четыре раза.

Годичные кольца, которые видны на поперечном срезе стебля, формируются из-за разной формы клеток образованных в весенний период и осенний. После весеннего пробуждения кадмий начинает активно делиться, образуя крупные клетки с тонкими стенками. С наступлением лета, а особенно осени клетки становятся мельче. Зимой деление образовательной ткани не происходит, а весной снова включается процесс размножения клеток крупных размеров. Такое клеточное чередование легко прослеживается на срезах деревьев. Таким образом, подсчитывают их возраст.

Годичные кольца деревьев

Годичные кольца деревьев

С помощью годичных колец судят о погоде в определенный год. Если кольцо широкое, то дерево получало много влаги и солнечного тепла, если – узкое, то в весенне-осенний период было мало дождей. Также с южной стороны наблюдается более широкая часть кольца, потому что дерево здесь получало больше тепла.

Рост стебля в высоту осуществляется с помощью меристемы конуса нарастания (верхушечной почки). Клетки нижней части конуса дают начало образованию листьев. После чего клетки начинают свой рост, прекращая деление. Увеличение размеров клеток идет за счет разрастания вакуолей.

Если стебель будет сломан или искусственно лишен верхушечной почки, рост в высоту прекращается, начинают развиваться боковые побеги.

Расположение листьев на стебле

Участки стебля, на которых развиваются листья, называются узлами. С одного узла может расти несколько листьев, этим определяется их расположение.

Очередное – из одного узла прорастает один лист, размещены они на стебле спирально, не препятствуют поступлению солнечного света на нижерасположенные листья (береза).

Супротивное – два листа находятся в одном узле, противоположно друг другу (мята).

Мутовчатое – один узел имеет три или больше листьев, такое расположение встречается довольно редко (вороний глаз).

Расположение листьев на стебле

Расположение листьев на стебле

Типы расположения почек на стебле

Верхушечное – почка находится на верхушке побега.

Боковое расположение делится на пазушное и придаточное.

Пазушные почки образуются в пазухах листьев, их количество соответствует числу листьев на стебле, а придаточные почки расположены на междуузелковых участках, корне, листьях. С их помощью осуществляется вегетативное размножение растений.

Типы роста стебля

Встречаются растения с прямостоячими стеблями – растут перпендикулярно относительно почвы (подсолнух, береза);

Ползучими – распространяются по земле, укореняясь в узлах (земляника);

Вьющимися – также стелются по субстрату, но не укореняются в узлах (хмель);

Лазающими, имеющие усики (вспомнить можно фильм «Джек и бобовый стебель» и характерный вид стебля бобового растения, который, разветвляясь, достигал небес);

Укороченными у одуванчика, подорожника.

Разнообразие стеблей

Разнообразие стеблей

Форма стебля бывает:

- цилиндрической;

- трехгранной;

- многогранной;

- сплющенной.

Ветвление стебля

Увеличение размеров растение увеличивает его потребности в питательных веществах, энергии. Поэтому стебель начинает ветвление, чтобы увеличить количество листьев и выполнять больше фотосинтезирующих процессов. На стволе формируются стебли второго порядка, из них – третьего, и так дальше. По типу ветвления растения делятся на:

Дихотомические – при этом основной ствол дает два побега, которые также делятся на два, и так происходит многократное деление.

Ложнодихотомические – ветви начинают рост от боковых почек, которые расположены на противоположной стороне стебля.

Моноподиальные – выделяется основная массивная ось растения, от которой идут боковые ответвления.

Симподиальные – стебель первого порядка отмирает или его ось заканчивается цветком, тогда рост продолжается за счет побега от нижерасположенной почки.

Типы ветвления стебля

Типы ветвления стебля

В зависимости от строения стебля выделяют следующие формы растений:

Травы – имеют не одревесневшие стебли, жизненный цикл которых продолжается один вегетационный период.

Деревья – многолетние растения с одревесневшим стволом.

Кустарники – из корня прорастает большое количество одревесневших стволов.

Источник

Тема: Проводящие ткани

Материалы. Стебель тыквы; серно-кислый анилин.

Проводящая система растений состоит из ксилемы (древесины), осуществляющей восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям и флоэмы – ткани, проводящей пластические вещества (нисходящий ток) от листьев к корням. Это сложные ткани, т. к. включают различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы.

Проводящие ткани по происхождению могут быть первичными и вторичными. Первичные образуются в результате деятельности прокамбия , а вторичные – камбия.

Основными проводящими элементами ксилемы являются трахеиды и членики сосудов (трахеи). В зрелом состоянии оба типа элементов представляют собой более или менее вытянутые клетки, лишенные протопластов и имеющие одревесневшие вторичные оболочки.

Наиболее высокоспециализированными клетками флоэмы являются ситовидные трубки, представляющие собой вертикальный ряд клеток, соединенных между собой концами посредством ситовидных пластинок. Рядом с ситовидной трубкой обычно расположены сопровождающие клетки (клетки-спутники). Они тесно связаны с члениками ситовидной трубки своим происхождением и функцией, заключающейся в регуляции передвижения веществ по флоэме.

Ход работы

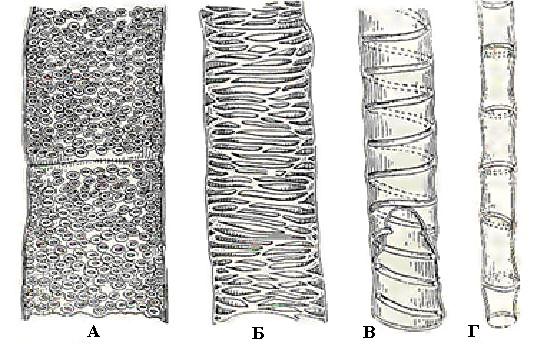

Задание 1. Приготовить временный микропрепарат продольного среза проводящего пучка стебля тыквы в серно-кислом анилине. Рассмотреть сосуды с разными типами утолщений вторичной оболочки (рис. 17 ). Сделать рисунок.

Рис. 17. Сосуды стебля тыквы:

А – пористый; Б – сетчатый; В – спиральный; Г – кольчатый.

Последовательность работы. При изготовлении среза обратить внимание на то, чтобы разрез прошел через середину одного из крупных проводящих пучков. Рассмотреть сосуды очень большого диаметра, расположенные ближе к центру стебля. Они обычно не помещаются целиком в толще среза, и на срезе видна длинная пустая полость сосуда, ограниченная с двух сторон узкими полосками стенки.

Микропрепарат рассмотреть при большом увеличении. Найти очень крупные сосуды, расположенные к центру и рассмотреть их поверхность. Обратить внимание на то, что она покрыта сетью утолщений (сетчато-пористые). Затем передвинуть микропрепарат на соседние сосуды, имеющие меньшие диаметры и найти на их поверхности пористые, спиральные и кольчатые утолщения. Кольчатые сосуды образуются раньше других, они очень тонкие и сильно растянуты в длину, вследствие роста стебля после их возникновения. После кольчатого сосуда и участка мелкоклеточной паренхимы видны ситовидные трубки с сопровождающими клетками. Зарисовать отдельные клетки сосудов с разными типами утолщения клеточной оболочки.

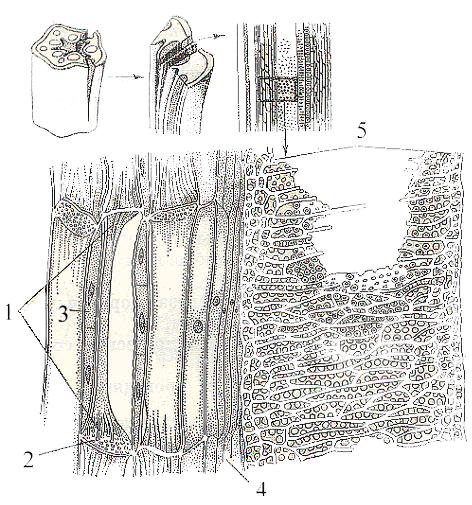

Задание 2. Используя микропрепарат из задания 1 изучить строение ситовидной трубки на продольном срезе стебля тыквы. Сделать рисунок (рис. 18).

Рис. 18. Часть проводящего пучка стебля тыквы в продольном разрезе:

1 – ситовидная трубка, 2 – ситовидная пластинка, 3 – сопровождающая клетка, 4 – камбий, 5 – сетчато-пористый сосуд.

Последовательность работы. При большом увеличении микроскопа найти ситовидные трубки, расположенные ближе к периферии стебля, внутрь от слоя древесинных волокон. Их можно узнать по ситовидным пластинкам. Затем рассмотреть клетки-спутники, находящиеся между ситовидными трубками. Обратить внимание на число клеток, соответствующих каждому членику ситовидной трубки. Зарисовать ситовидную трубку с клетками-спутниками.

Контрольные вопросы

1. По каким проводящим тканям осуществляется передвижение органических веществ, а по каким – минеральных?

2. Что такое сопровождающая клетка? Какие ее функции?

3. В чем отличие ситовидных трубок от сосудов?

4. В чем отличие сосудов от трахеид?

Источник