Типы тканей без кровеносных сосудов

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

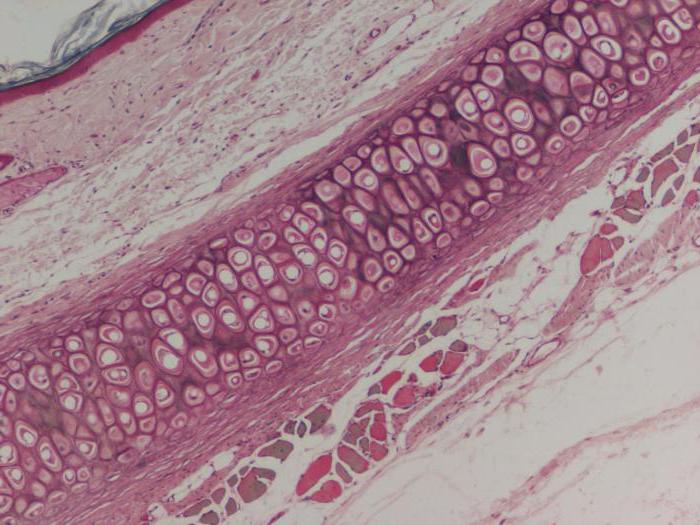

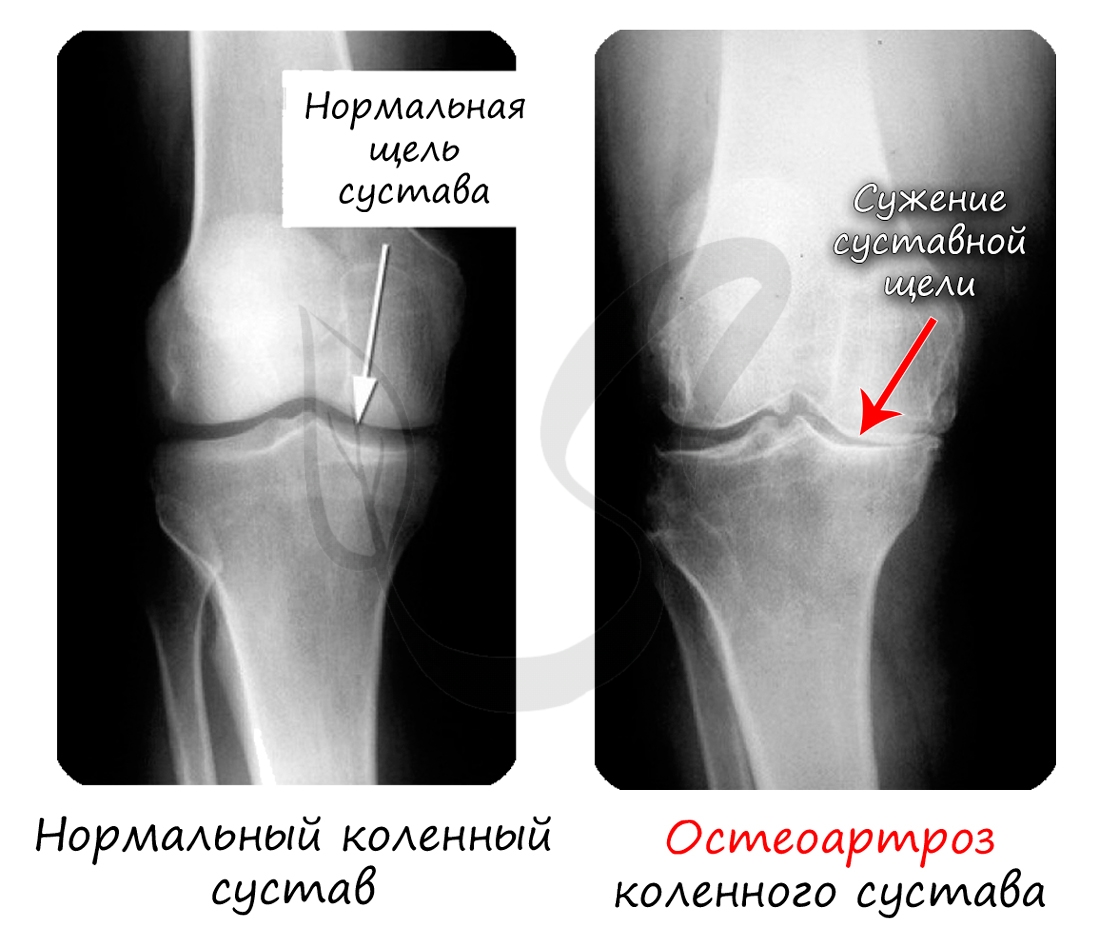

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый — это хрящевая, второй — производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

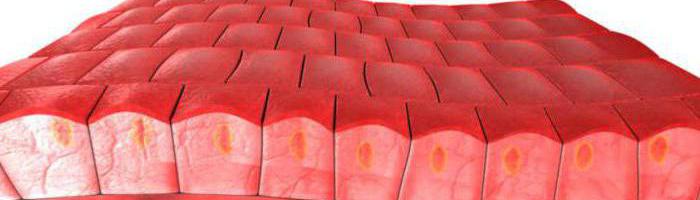

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый — это хрящевая, второй — производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

Ткань — сложившаяся в процессе развития совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение, происхождение и функции.

Ткани животных, в отличие от тканей растений, содержат много межклеточного вещества.

Существуют 4 основных типа животных тканей: эпителиальная (покровная), мышечная, соединительная, нервная.

эпителиальная ткань (эпителий)

Клетки эпителия — эпителиоциты — лежат на тонкой базальной мембране, они лишены кровеносных сосудов, их питание осуществляется за счет лежащей под базальной мембраной соединительной ткани.

В покровном эпителии много нервных окончаний, передающих в центральную нервную систему сигналы о различных раздражениях.

| виды | особенности | функции | нахождение |

покровный | клетки мелкие, постоянно делятся – высокая способность к регенерации; клетка соединены с помощью плотных контактов; очень мало межклеточного вещества клетки ориентированы в пространстве (есть базальная и апекальная часть) | отделяет внутреннюю среду от внешней; защитная; всасывание и выделение продуктов обмена; регенерация | кожные покровы; слизистые оболочки полостей, сосудов и внутренних органов; серозные оболочки |

железистый | секреторные клетки — гландулоциты: экзокринные — выделяют свой секрет во внешнюю среду или просвет органа; эндокринные — выделяют свой секрет непосредственно в кровоток. | секреторная | в железах кожи, кишечнике, слюнных железах, железах внутренней секреции и др. |

Классификация по строению:

Однослойный эпителий: один слой клеток, прикрепленных к базальной мембране.

однорядный: клетки одинаковой формы, ядра всех клеток лежат на одном уровне;

многорядный: клетки разной формы, ядра клеток лежат на разных уровнях.

Однослойный плоский эпителий (эндотелий и мезотелий).

Эндотелий выстилает изнутри кровеносные, лимфатические сосуды, полости сердца.

Эндотелиальные клетки плоские, бедны органеллами.

Функция:

обменная функция (обмен веществ и транспорт веществ)

создают условия для кровотока.

При нарушении эпителия образуются тромбы.

Мезотелий выстилает все серозные оболочки.

Клетки плоские, многогранные, связанных между собой неровными краями; имеют одно, реже два уплощенных ядра. На поверхности клеток — короткие микроворсинки (функция: выделение, всасывание, разграничение).

Функция:

обеспечивает свободное скольжение внутренних органов относительно друг друга;

выделяет на свою поверхность слизистый секрет;

предотвращает образование соединительнотканных спаек;

хорошо регенерируют за счет митоза.

реснитчатый (мерцательный) эпителий

Однослойный многорядный реснитчатый эпителий выстилает воздухоносные пути. Под базальной мембраной лежит соединительная ткань, богатая кровеносными сосудами.

Включает несколько видов клеток:

клетки с мерцательными ресничками, которые полностью погружены в слизь.

бокаловидные клетки — это одноклеточные слизистые железы (вырабатывают слизистый секрет на поверхность эпителия)

эндокринные клетки (вырабатывают гормоны)

стволовые (вставочные) клетки

Мерцательные реснички совершают колебательные движения и перемещают слизистую плёнку по воздухоносным путям к внешней среде.

Многорядный реснитчатый эпителий:

1 — мерцательная клетка, 2 — реснички, 3 — базальные зерна, образующие сплошную линию, 4 — секрет в бокаловидной клетке, 5 — ядро бокаловидной клетки, 6 — вставочная клетка, 7 — базальная мембрана.

Многослойный эпителий: несколько слоев клеток, к базальной мембране прикреплен только самый глубокий слой.

ороговевающий: образует наружный слой кожи (эпидермис)

неороговевающий

переходный (уроэпителий): в органах, которые меняют форму — мочевой пузырь, аллантоис и др. При изменении объёма органа толщина и строение эпителия также изменяется. Эпителий способен выделять секрет, защищающий его клетки от воздействия мочи.

многослойный плоский неороговевающий эпителий

Развивается из эктодермы.

Выстилает роговицу, ротовую полость, преддверие анального отверстия и влагалище.

Клетки располагаются в несколько слоёв:

Слой стволовых клеток — на базальной мембране. Они делятся и превращаются в шиповатые клетки.

Слой шиповатых клеток (полигональной формы с выростами и шипами). Они постепенно уплощаются.

Поверхностный слой плоских клеток, которые с поверхности отторгаются во внешнюю среду.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий — эпидермис кожных покровов.

В толстой коже (ладонные поверхности), которая постоянно испытывает нагрузку, эпидермис содержит 5 слоёв:

1 — базальный слой — содержит стволовые клетки, дифференцированные цилиндрические и пигментные клетки (меланоциты).

2 — шиповатый слой — клетки неправильной формы с многочисленными выростами; содержат тонофибриллы — нитчатые образования, придающее коже механическую прочность;

3 — зернистый слой — клетки ромбовидной формы; в них начинается процесс ороговения;

4 — блестящий слой — клетки становятся плоскими, они постепенно утрачивают внутриклеточную структуру;

5 — роговой слой — содержит роговые чешуйки, которые полностью утратили строение клеток, содержат белок кератин.

В тонкой коже, которая не испытывает нагрузки, отсутствует блестящий слой.

По форме эпителиоциты бывают плоские, кубические, призматические, цилиндрические и т.п.

Строение покровного эпителия

А – однослойный плоский эпителий;

Б – однослойный кубический эпителий;

В – однослойный столбчатый эпителий;

Г – реснитчатый эпителий;

Д – переходный эпителий;

Е – неороговевающий многослойный плоский эпителий.

мышечная ткань

Виды мышечной ткани:

Гладкая мышечная ткань

Состоит из одноядерных клеток — миоцитов веретеновидной формы.

Свойства: сокращается ритмично, медленно и на протяжении длительного времени, способна при этом развивать большую силу без значительных затрат энергии и без утомления. Является непроизвольной (то есть ее деятельность не управляется по воле человека).

Входит в состав стенок внутренних органов: кровеносных и лимфатических сосудов, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта (сокращение стенок желудка и кишечника).

Эти клетки имеют тонкие миофибриллы, которые тянутся от одного конца клетки к другому. Гладкие мышечные клетки объединяются в пучки, состоящие из 10 — 12 клеток. Это объединение возникает благодаря особенностям иннервации гладкой мускулатуры и облегчает прохождение нервного импульса на всю группу гладких мышечных клеток.

У низших многоклеточных животных из гладкой мышечной ткани состоят все мышцы. У позвоночных животных гладкая мышечная ткань входит в состав внутренних органов (кроме сердца).

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

Состоит из длинных нитевидных многоядерных миоцитов.

Свойства: высокая скорость сокращения и расслабления; характеризуется произвольным сокращением (сокращение в ответ на импульсы, идущие из коры больших полушарий). Скорость сокращения этой ткани в 10 — 25 раз выше, чем в гладкой мышечной ткани.

Входит в состав скелетных мышц, а также стенки глотки, верхней части пищевода, образует язык, глазодвигательные мышцы.

Мышечное волокно поперечно-полосатой ткани покрыто оболочкой — сарколеммой. Под оболочкой находится цитоплазма с большим количеством ядер, расположенных по периферии цитоплазмы, и сократительными нитями — миофибриллами. Миофибриллы состоят из белков: актина (тонкие нити) и миозина (толстые нити).

При сокращении мышечного волокна происходит возбуждение сократимых белков, тонкие протофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

Состоит из многоядерных кардиомиоцитов, имеющих поперечную исчерченность цитоплазмы. Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой соединения — вставочные диски, в которых объединяется их цитоплазма.

Свойство: автоматия — способность ритмично сокращаться и расслабляться под действием возбуждения, возникающего в самих клетках. Эта ткань является непроизвольной.

Образует миокард сердца.

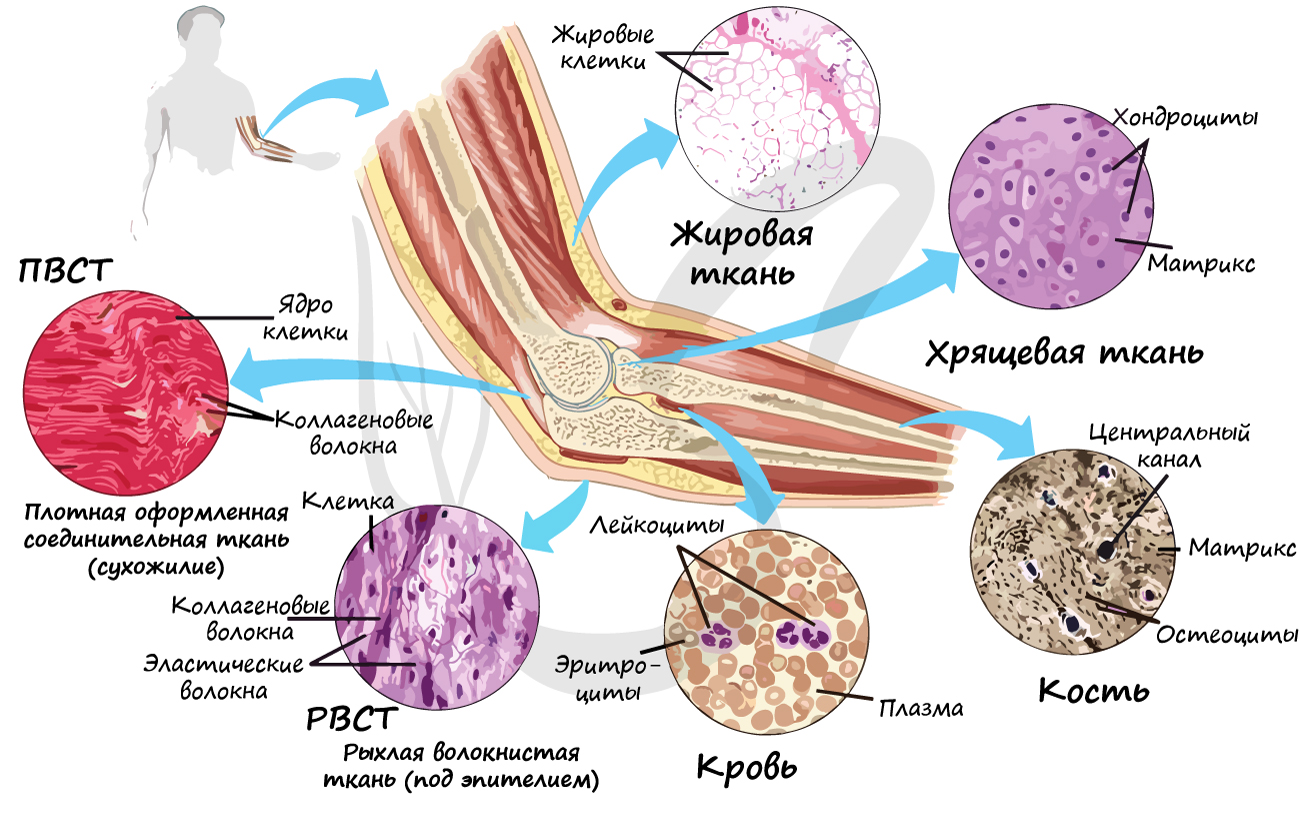

соединительная ткань

Выполняет вспомогательная роль во всех органах.

Составляя 60-90 % от их массы.

Функция: опорная, защитная, трофическая, терморегуляция.

К соединительной ткани относят костную, хрящевую, жировую, кровь и лимфу. Поэтому соединительная ткань — единственная ткань, которая присутствует в организме в 4-х видах — волокнистом (связки), твёрдом (кости), гелеобразном (хрящи) и жидком (кровь и лимфа).

Общими свойствами всех соединительных тканей является происхождение из мезенхимы, а также выполнение опорных функций и структурное сходство.

1 2 3 4 5

1 — рыхлая соединительная ткань, 2 — плотная соединительная ткань, 3 — хрящ, 4 — кость, 5 — кровь.

Состав соединительной ткани:

межклеточное вещество;

клетки различного типа (фибробласты, хондробласты, остеобласты, тучные клетки, макрофаги);

волокнистые структуры.

Соединительная ткань:

собственно соединительная ткань

рыхлую волокнистую соединительную ткань: во всех органах: рыхлая сеть волокон и клеток;

плотную неоформленную соединительную ткань: неправильно расположенные пучки волокон;

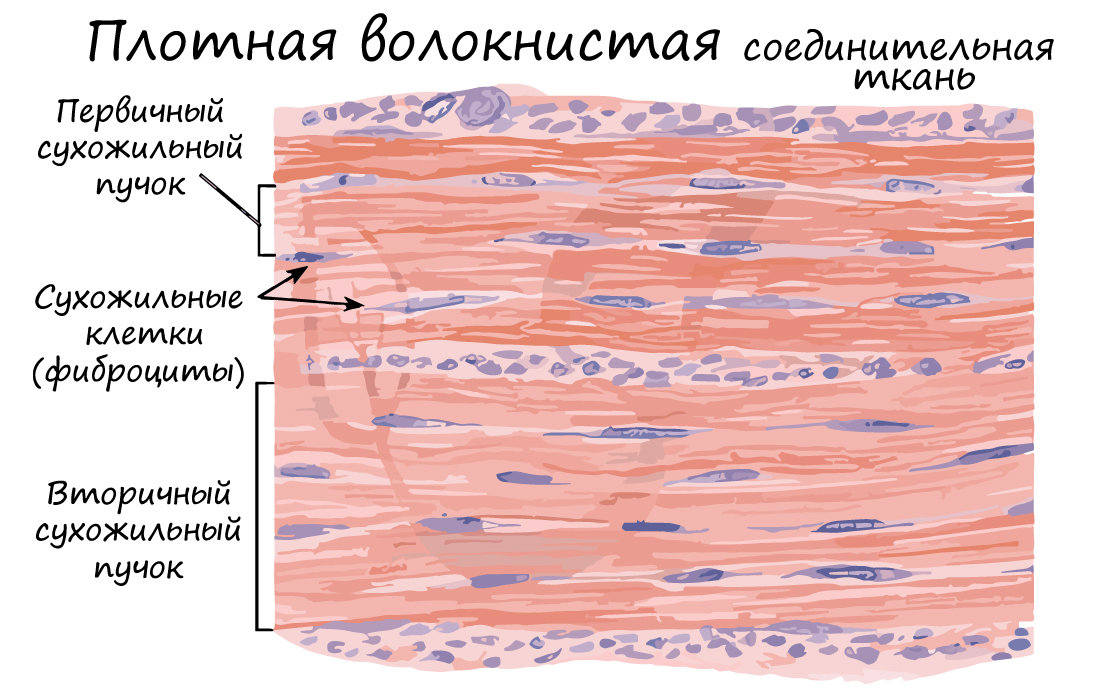

плотную оформленную соединительную ткань: параллельные пучки волокон (сухожилия, связки);скелетная ткань: костная, хрящевая, цемент и дентин зуба.

Костная ткань.

соединительная ткань со специфическими свойствами: жировая, слизистая, пигментная, ретикулярная.

Нервная ткань

Состоит из нейронов.

Нейрон — нервная клетка, структурно-функциональные единицы нервной системы.

В состав нейрона входят:

дендриты — отростки, воспринимающие раздражения

аксон — отросток, передающий нервные сигналы от тела другим клеткам.

Дендритов у нейрона может быть много, аксон только один.

Функция: осуществляет связь организма с окружающей средой; обеспечивает взаимодействие тканей, органов и систем органов организма.

Источник

Группа соединительных тканей объединяет собственно соединительные ткани (РВСТ и ПВСТ), соединительные ткани со

специальными свойствами (ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), скелетные соединительные ткани (хрящевая и костная).

В рамках школьного курса к соединительным тканям относят жидкую подвижную кровь, строение которой мы изучим в разделе “Кровеносная система”.

Что же общего между жидкой подвижной кровью и плотной неподвижной костью? Общим оказываются три основополагающих признака соединительных тканей:

- Хорошо развито межклеточное вещество

- Наличие разнообразных клеток

- Общее происхождение – из мезенхимы (которая развивается из мезодермы)

Межклеточное вещество соединительных тканей состоит из волокон и основного аморфного вещества (неволокнистый компонент). Волокна могут быть коллагеновыми, эластическими и ретикулярными.

Очевидно, что соединительная ткань образована тремя компонентами: клетки, волокна, основное аморфное вещество.

Собственно соединительные ткани

Собственно соединительные ткани объединяет то, что они содержат коллагеновые волокна (одни или вместе с эластическими), не отличаются высоким содержанием минеральных соединений.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) содержит клетки разной формы: фибробласты (юные), фиброциты (зрелые). РВСТ

содержится во всех внутренних органах (образует строму большинства органов), она располагается по ходу прохождения кровеносных, лимфатических сосудов и нервов,

образует соединительнотканные прослойки, сосочковый слой дермы.

Особенности рыхлой волокнистой соединительной ткани: преобладает основное аморфное вещество (отсюда “рыхлая”, не плотная), коллагеновые и эластические волокна лежат произвольно, не ориентированы в одном направлении.

Обратите внимание на название клеток: фибробласты, фиброциты – эти слова происходят от (лат. fibra – волокно). В

соединительных тканях имеются три основных типа волокон:

- Коллагеновые – обеспечивают механическую прочность

- Эластические – обуславливают гибкость тканей

- Ретикулярные – образуют ретикулярные сети, служащие основой многих органов (печень, костный мозг)

Плотная волокнистая соединительная ткань (ПВСТ) отличается преобладанием волокон (в основном коллагеновых) над клетками (отсюда термин – плотная).

Волокна могут быть ориентированы в одном направлении (оформленная ПВСТ) или нет (неоформленная ПВСТ).

Неоформленной ПВСТ образован сетчатый (глубокий) слой дермы. Оформленной ПВСТ образованы связки, сухожилия, фасции мышц, капсулы внутренних органов.

Соединительные ткани со специальными свойствами

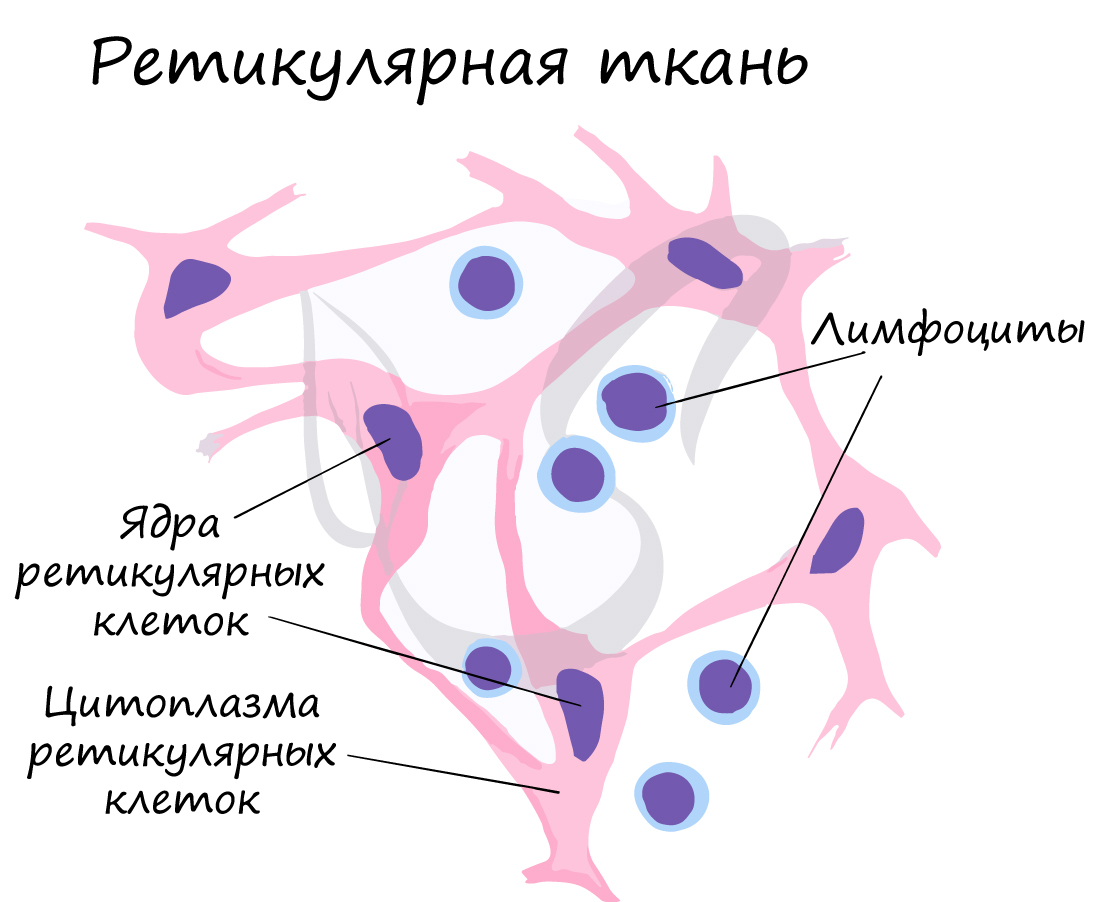

Ретикулярная ткань (от лат. reticulum – сетка) образует строму (опорную структуру) кроветворных и иммунных органов. Состоит из отростчатых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон, объединенные в сетевидную структуру.

Ретикулярная ткань является компонентом более сложных кроветворных тканей – миелоидной и лимфоидной. Здесь

зарождаются все клетки кровеносной и иммунной систем, ретикулярная ткань создает микроокружение, необходимое для такого развития.

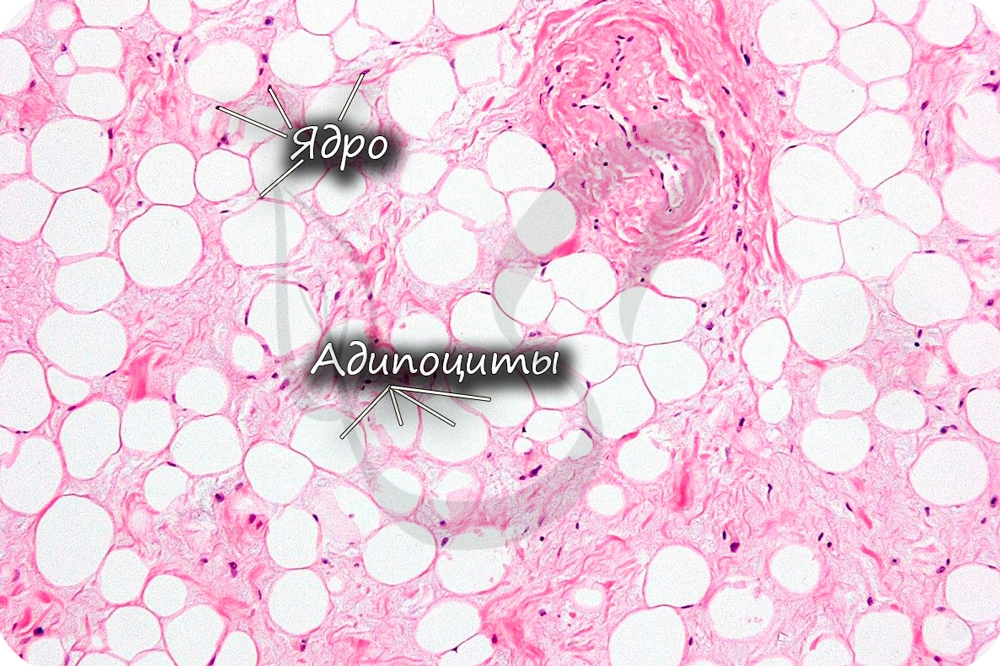

Жировая ткань состоит из скопления жировых клеток (адипоцитов – от лат. adipis – жир + cytos – клетка). Скопления адипоцитов образуют подкожную жировую клетчатку, большой и малый сальники, капсулы внутренних органов (почек), желтый костный мозг в диафизах костей.

Функции жировой ткани:

- Жировая ткань создает резервный запас питательных веществ, накапливает жиры (липиды – от греч. lípos – жир).

- Секретирует гормоны – эстроген, лептин.

- Обеспечивает теплоизоляцию тела

- Предупреждает повреждения внутренних органов (защитная функция).

Слизистая (студенистая) ткань встречается в норме только между плодными оболочками и в составе пупочного канатика зародыша. Ее относят к эмбриональным тканям, на постэмбриональном этапе развития она отсутствует.

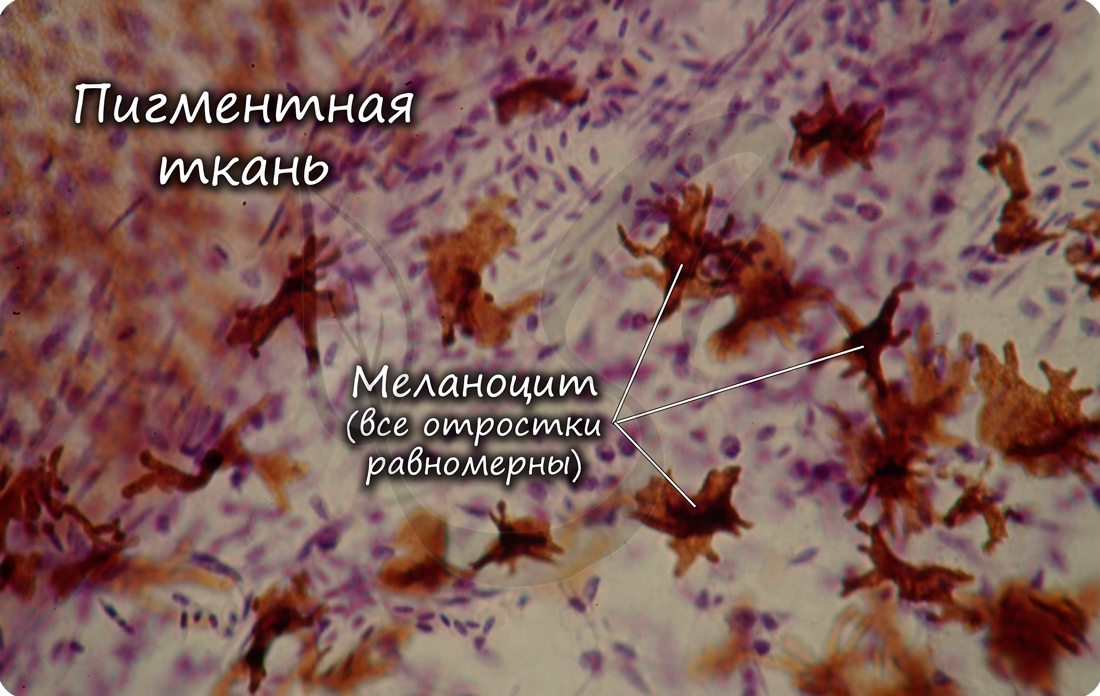

Пигментная ткань отличается большим скоплением пигментных клеток – меланоцитов (от греч. melanos — «чёрный»),

развита на отдельных участках тела: в радужке глаза, вокруг сосков молочных желез.

Скелетные соединительные ткани

К скелетным тканям относятся хрящевая и костная ткани, которые создают опорно-двигательный аппарат, выполняют защитную, механическую и опорную функции, принимают активное участие в минеральном обмене (обмен кальция, фосфора). Играют формообразующую роль в процессе эмбриогенеза и постэмбрионального развития (на месте многих будущих костей вначале образуется хрящ).

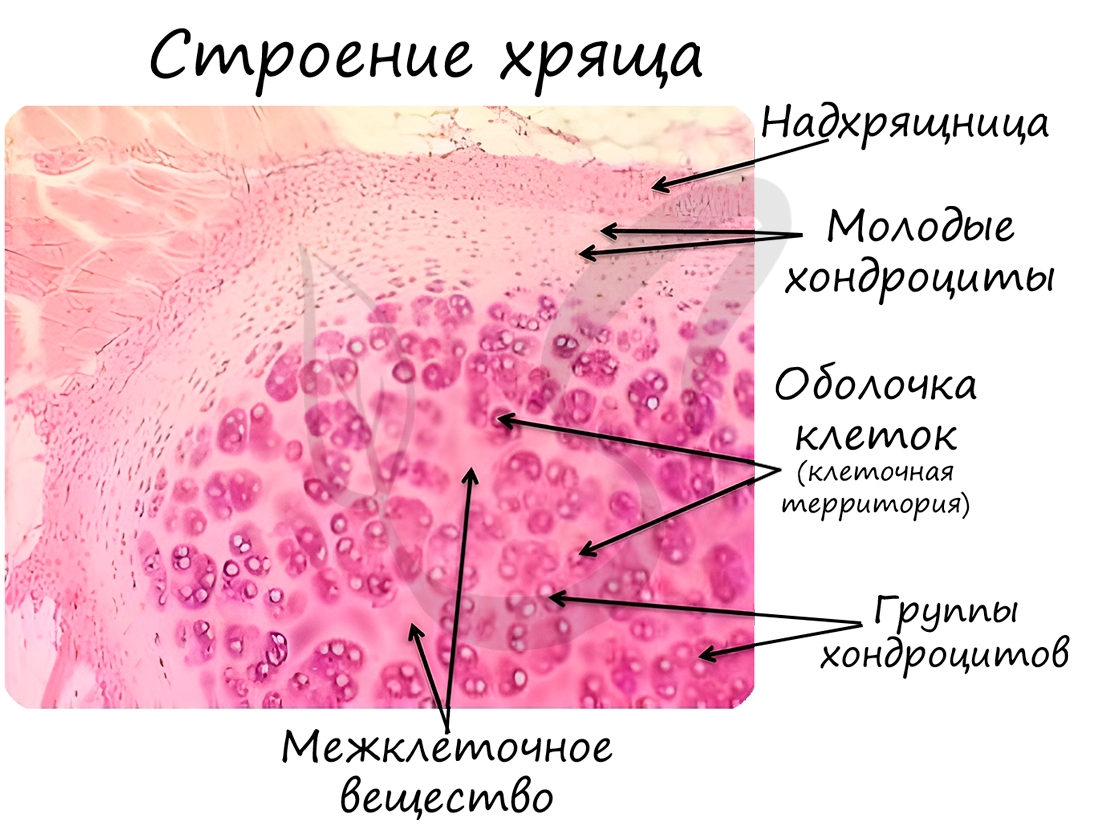

Хрящевая ткань состоит из молодых клеток – хондробластов, зрелых – хондроцитов (от греч. chondros – хрящ). Межклеточное вещество хрящевой ткани на 4-7% состоит из минеральных соединений,

упругое, содержит много воды (особенно в молодом возрасте). С течением времени воды в хряще становится меньше и его функция

постепенно нарушается.

В хрящевой

ткани, как и в эпителии, отсутствуют кровеносные сосуды, благодаря чему хрящи отлично приживаются после пересадки. Во многих случаях хрящ покрыт надхрящницей – волокнистой соединительной тканью, которая участвует в росте и питании хряща, которое происходит диффузно.

Хрящевая ткань может быть 3 видов: гиалиновая, эластическая и волокнистая.

Гиалиновая хрящевая ткань образует суставные поверхности костей, метафизы трубчатых костей в период их роста, хрящи воздухоносных путей (гортани, трахеи и крупных бронхов), передние отделы ребер. Эластическая хрящевая ткань образует ушные раковины, хрящи носа, средних бронхов, надгортанник. Волокнистая хрящевая ткань формирует межпозвоночные диски.

Хрящевая ткань выстилает поверхность костей в месте образования суставов. При нарушении в ней обменных процессов хрящевая ткань начинает

заменяться костной, что сопровождается скованностью и болезненностью движений, возникает артроз.

Костная ткань состоит из клеток и хорошо развитого межклеточного вещества, пропитанного минеральными солями (составляют около 60-70%),

преобладающим из которых является фосфат кальция Ca3(PO4)2.

В костной ткани активно идет обмен веществ, интенсивно поглощается кислород. Кости – это вовсе не что-то безжизненное, в них постоянно

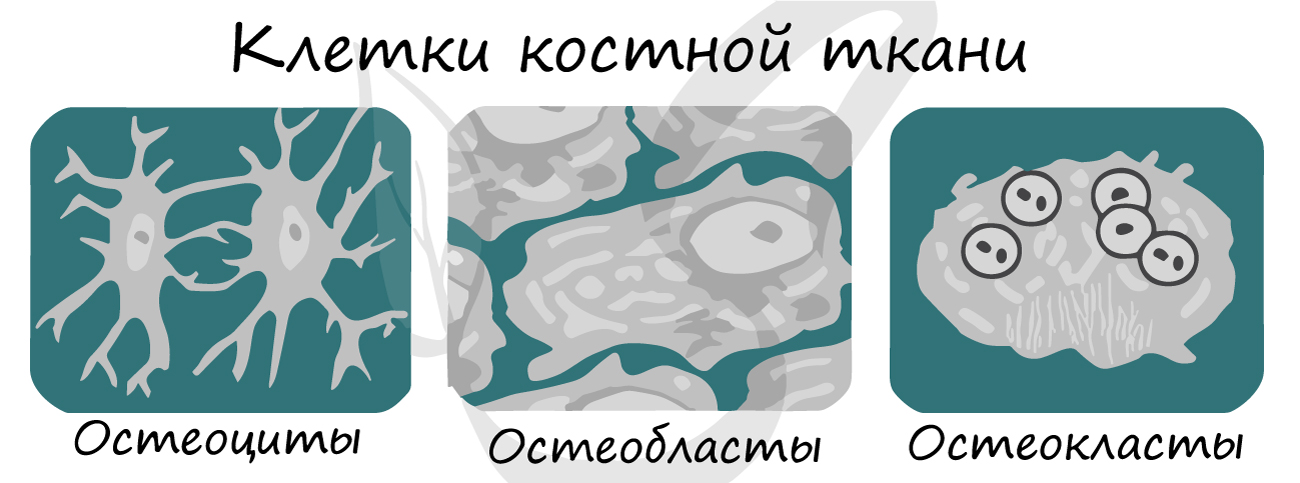

появляются новые и отмирают старые клетки. В кости можно обнаружить следующие типы клеток:

- Остеобласты (др.-греч. osteo – кость) – молодые клетки

- Остеоциты – зрелые клетки (от греч. osteon — кость и греч. cytos — клетка)

- Остеокласты (от греч. klastos – разбитый на куски, раздробленны) – отвечают за обновление кости, разрушают старые клетки

Остеокласт (образуется путем слияния клеток, постклеточная структура – симпласт) – фагоцитарно активен, способен разрушать костное вещество.

Разрушение (резорбция) костной ткани – необходимая составная часть перестройки структуры кости, которая происходит в течение всей жизни.

Принципиальное отличие большинства костей от хрящей – наличие сосудов. Ткань, окружающая кость снаружи, – надкостница, содержит остеобласты и остеокласты. От сосудов надкостницы отходят многочисленные ветви, которые направляются внутрь кости и питают ее.

Кость растет в ширину за счет деления клеток надкостницы, в длину – за счет деления клеток эпифизарной пластинки (хрящевой пластинки роста).

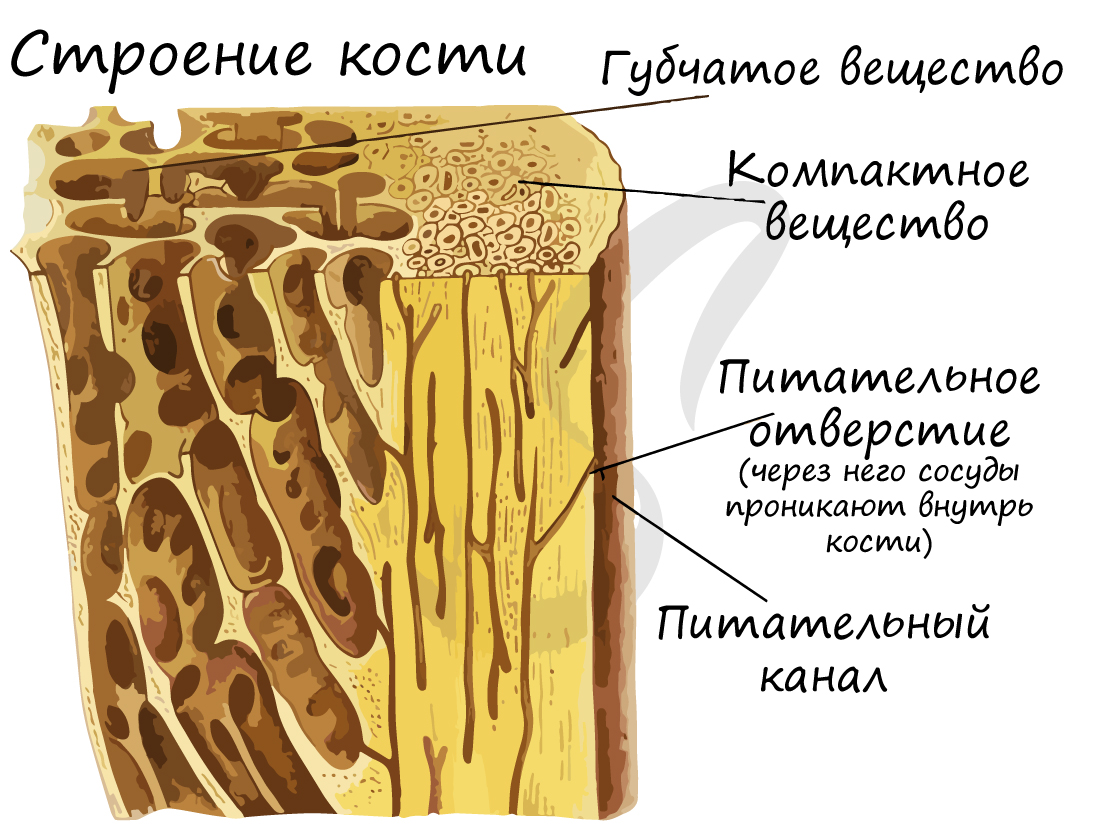

Кость состоит из компактного и губчатого вещества.

Губчатое костное вещество образуют костные пластинки, которые объединяются в трабекулы (имеют форму дуг/арок). Губчатое вещество образует внутренние части губчатых и плоских костей, эпифизы трубчатых костей, внутренний слой диафиза. Содержит орган кроветворение – красный костный мозг.

Компактное вещество почти не имеет промежутков, костные пластинки имеют концентрическую форму (полые цилиндры, вложенные друг в друга). Компактное вещество образует поверхности плоских и губчатых костей, поверхностный слой эпифиза и основную часть диафиза.

Структурной единицей компактного вещества является остеон (Гаверсова система). В Гаверсовом канале, расположенном в центре

остеона, проходят кровеносные сосуды – источник питания для костной ткани. По краям канала лежат юные клетки, остеобласты, и

стволовые клетки. Вокруг канала лежат соединенные друг с другом остеоциты, образующие пластинки.

Кость состоит из двух компонентов:

- Неорганический (минеральный) компонент костной ткани (60-70%)

- Органический компонент костной ткани (10-20%)

Межклеточное вещество костной ткани содержит коллагеновые волокна, которые пропитаны минеральными солями, главным

образом – фосфатом кальция Ca3(PO4)2 и кристаллами гидроксиапатита.

Минеральный компонент обеспечивает прочность кости. Благодаря нему костная ткань выполняет опорную функцию и способна выдерживать значительные нагрузки.

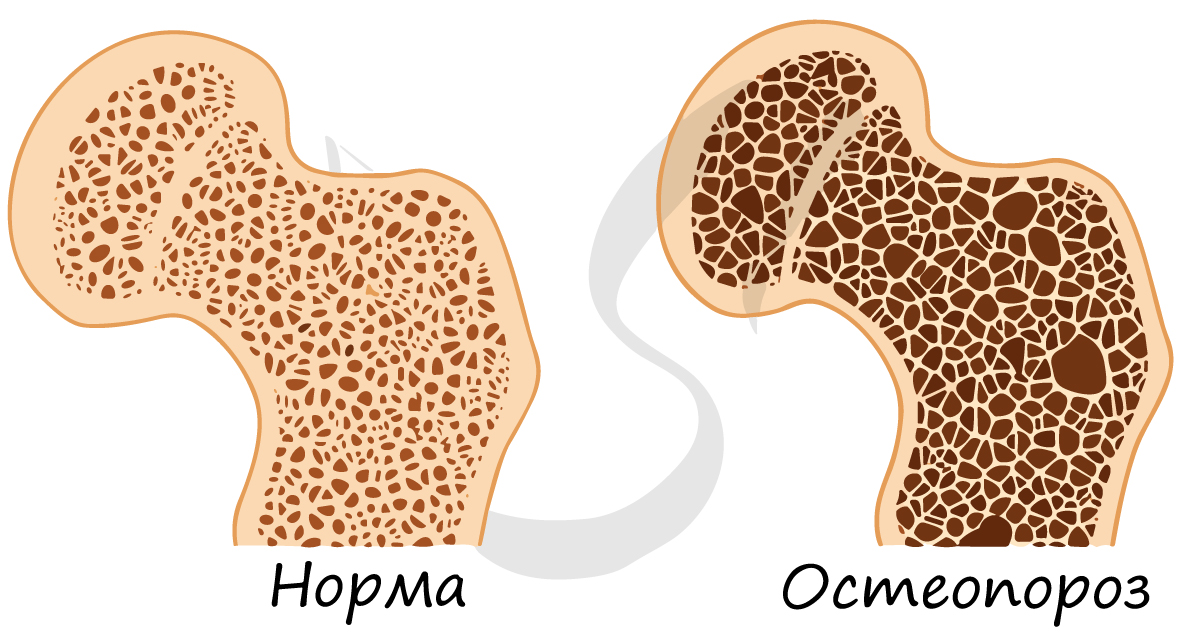

С возрастом содержание минерального компонента уменьшается (как и другого – органического компонента), в результате кость становится более ломкой и хрупкой, возникает

склонность к переломам. Истончение костной ткани называется остеопороз (от греч. osteon – кость + греч. poros – пора).

Органический компонент представлен белками (коллаген – фибриллярный белок), липидами (жирами). Он обеспечивает эластичность кости – способность сопротивляться сжатию, растяжению.

Если провести мацерацию кости (химический опыт) – обработать кость сильными кислотами с целью ее деминерализации, то она станет настолько гибкой, что ее можно завязать в узел. Это возможно благодаря тому, что после опыта в костях остается только органический компонент – все соли растворяются (неорганический компонент исчезает).

Органический компонент превалирует в костях новорожденных. Их кости очень эластичные. Постепенно минеральные соли накапливаются, и кости становятся твердыми, способными выдержать значительные физические нагрузки.

Происхождение

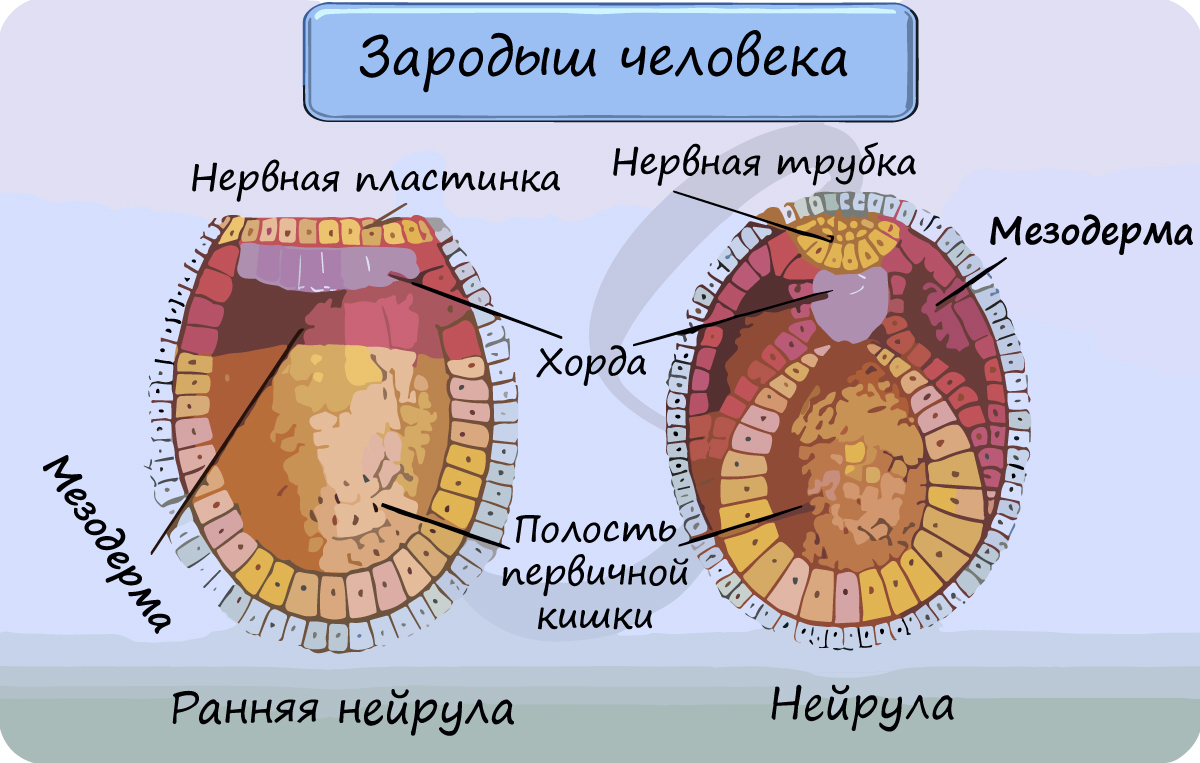

Соединительные ткани развиваются из мезодермы – среднего зародышевого листка. Более точно – из мезенхимы, которая развивается из мезодермы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник