Топографическая анатомия кровеносных сосудов

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

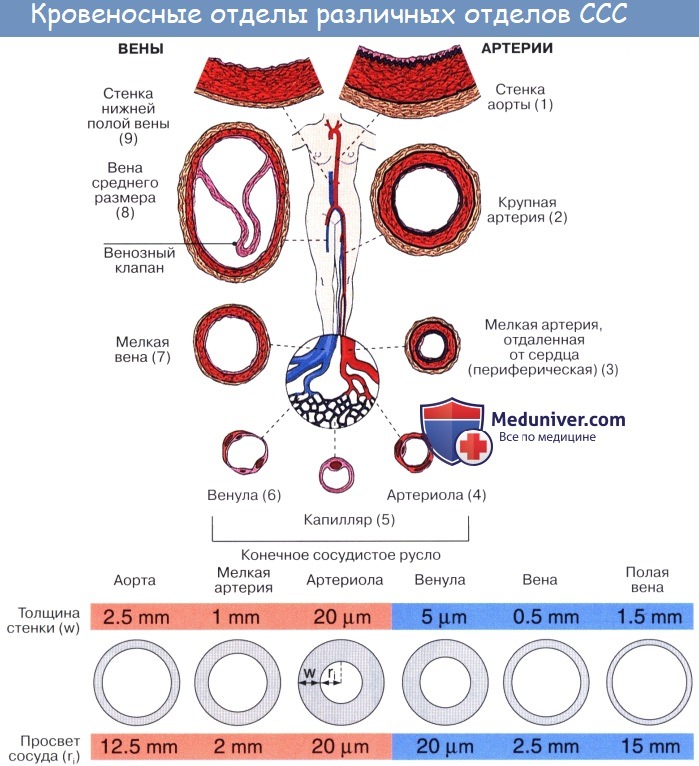

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

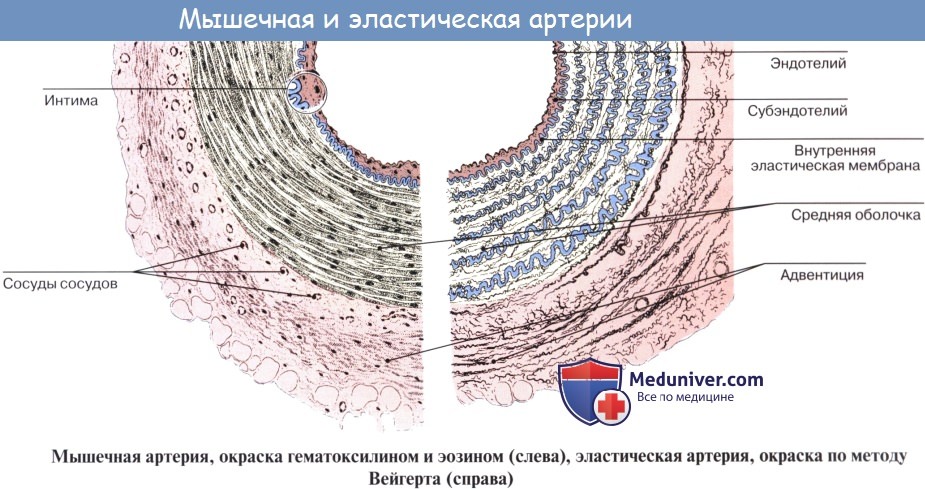

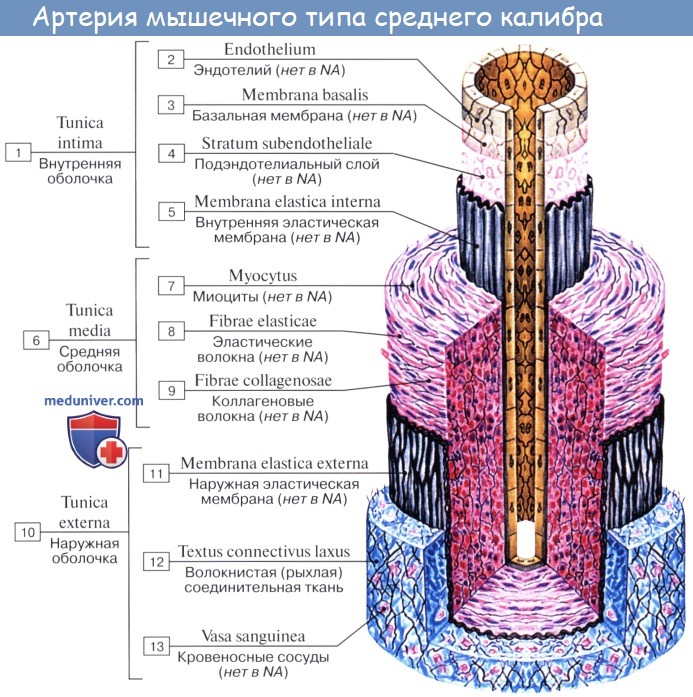

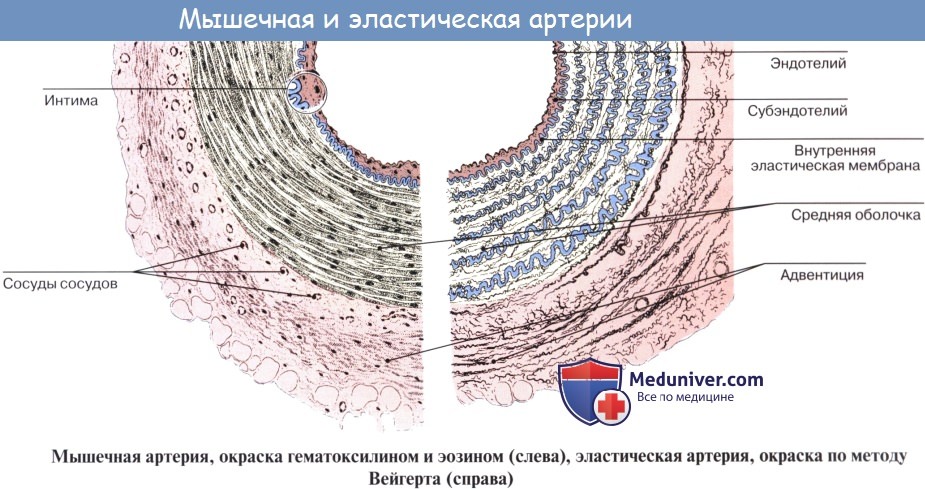

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

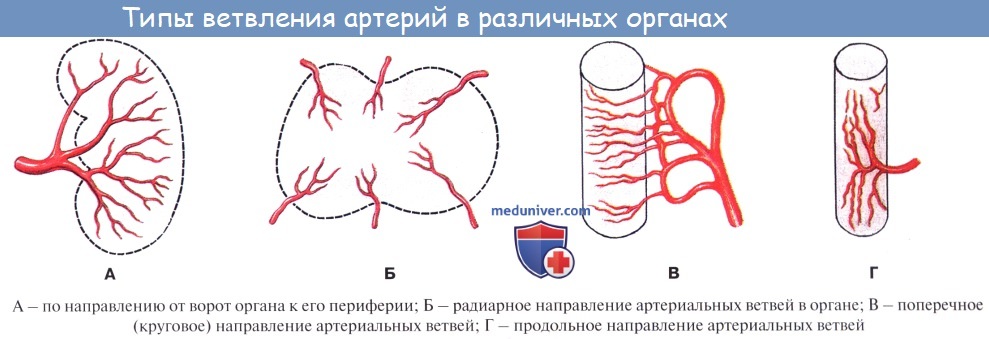

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

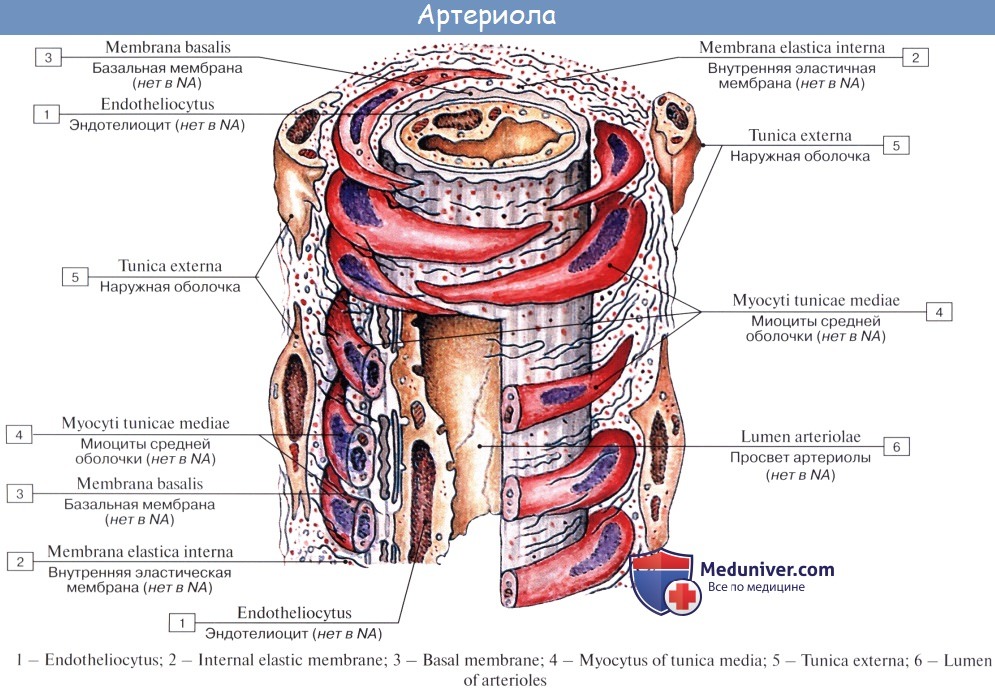

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

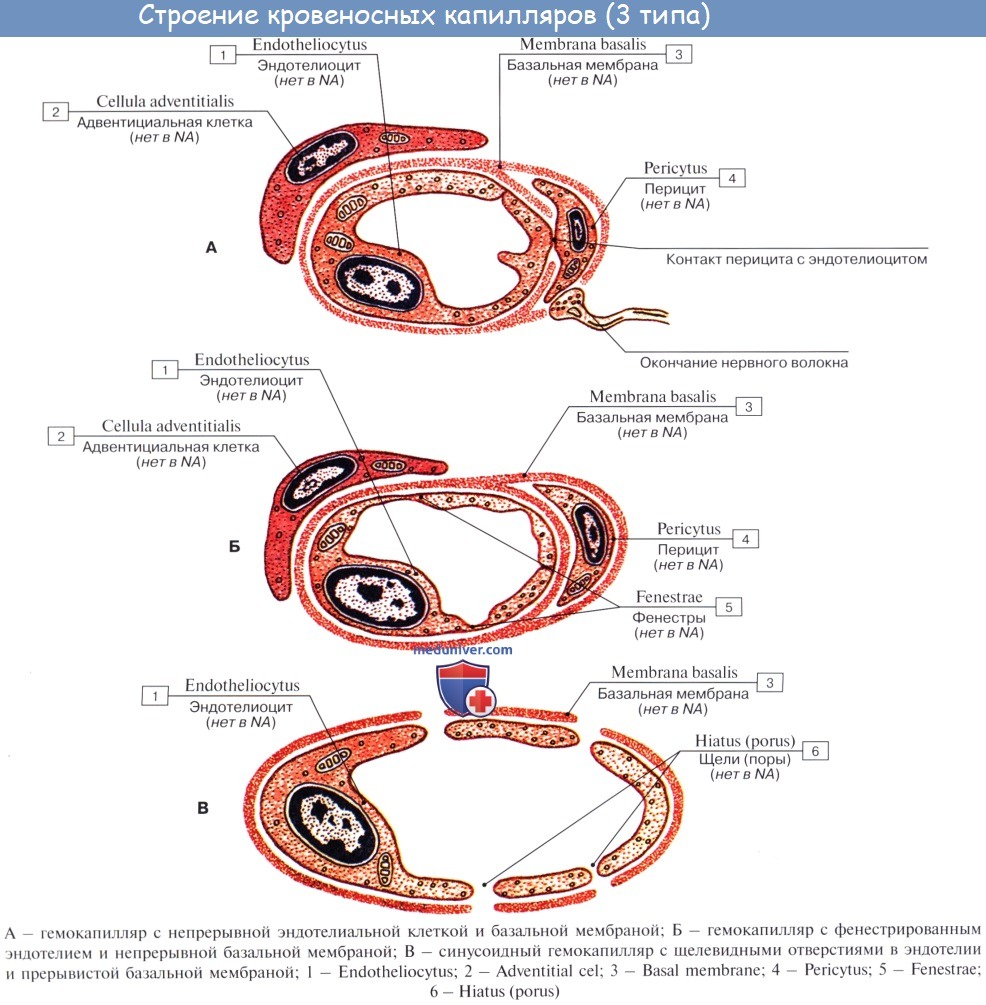

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

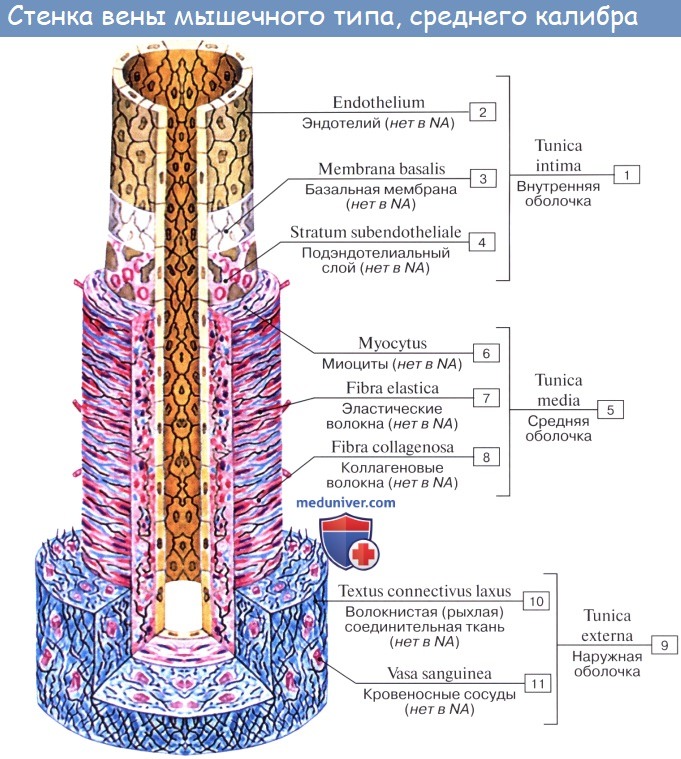

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

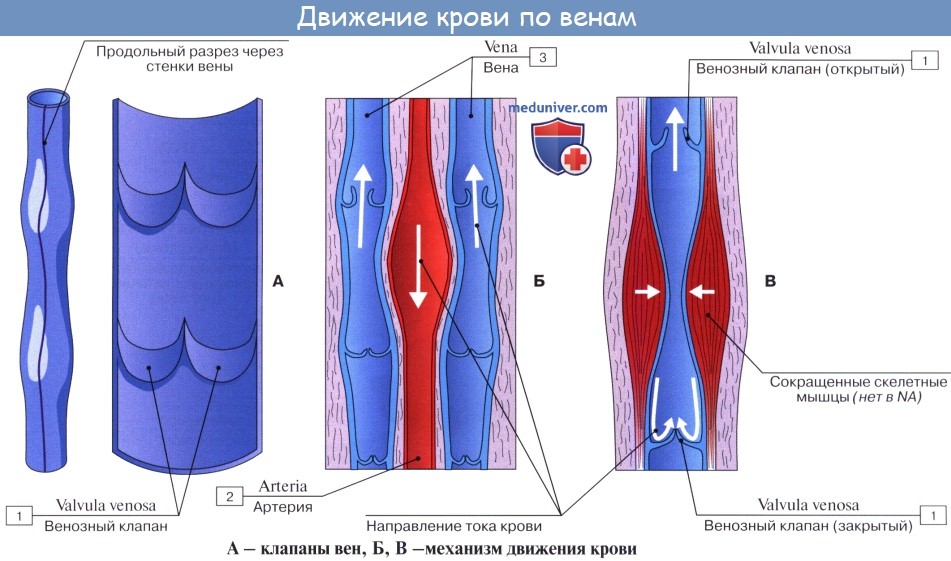

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник

Анатомо-топографические взаимоотношения кровеносных сосудов и нервов в различных частях тела и органа

Выполнил студентка

208 группы

лечебного факультета

Колоколова Анастасия Андреевна

Проверил:

доц. Мельников Игорь Иванович

Пермь, 2015

Содержание

1. Различия в формировании, ходе, ветвлении и связях кровеносных сосудов и нервов……………………………………………………………………………3

2. Три закона Пирогова……………………………………………………………4

3. Общее положение топографии кровеносных сосудов……………………….5

4. Основные принципы коллатерального кровообращения……………………6

Список литературы……………………………………………………..…………7

Различия в формировании, ходе, ветвлении и связях кровеносных сосудов и нервов

Закономерности распределения артерий

1. Артерии располагаются по ходу нервной трубки и нервов.

2. Артерии делятся на париетальные (к стенкам полостей тела) и висцеральные (к содержимому их, т.е. к внутренностям).

3. Каждая конечность получает один главный ствол.

4. Артерии туловища сохраняют сегментарное строение.

5. Большая часть артерий располагается по принципу двухсторонней симметрии: парные артерии сомы и внутренностей.

6. Артерии идут вместе с другими частями сосудистой системы – с венами и лимфатическими сосудами, образуя общий сосудистый комплекс (пучок).

7. Артерии идут соответственно скелету, составляющему основу организма.

Форма ветвления бедренной артерии

А) Рассыпная форма ветвления

Б) Магистральная форма ветвления

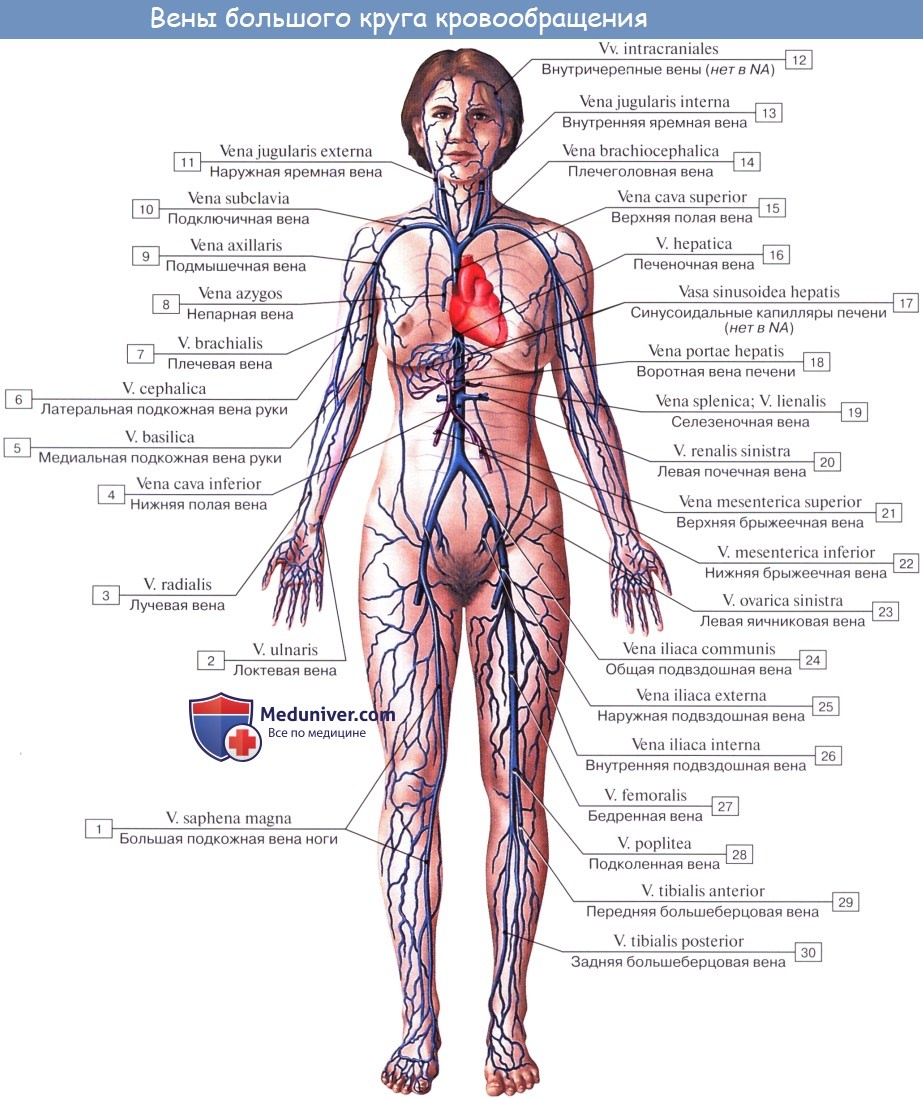

Закономерности распределения вен

1. В венах кровь течет в большей части тела (туловище и конечности) против направления действия силы тяжести и потому медленнее, чем в артериях.

2. Венозное русло в своей массе значительно шире, чем артериальное.

Большая ширина венозного русла по сравнению с артериальным обеспечивается большим калибром вен, большим их числом, парным сопровождением артерий, наличие вен не сопровождающих артерии, большим количеством анастомозов и большей густотой венозной сети, образованием венозных сплетений и синусов наличием воротной системы в печени.

3. Глубокие вены, сопровождающие артерии, при своем распределении подчиняются тем же законам, что и сопровождаемые ими артерии, при этом в большинстве случаев одну артерию сопровождают две вены.

4. Вены идут по кратчайшему расстоянию, т.е. приблизительно по прямой линии, соединяющей место происхождения данной вены с местом впадения ее.

5. Венозные сплетения встречаются главным образом на внутренних органах, объем которых изменяется, но располагаются в полостях с неподатливыми стенками и облегчают отток венозной крови. Этим объясняется обилие венозных сплетений вокруг органов малого таза, в позвоночном канале, где постоянно колеблется давление спиномозговой жидкости, и в других аналогичных местах при увеличении органов и сдавлении их стенки.

6. В полостях черепа, где мельчайшее затруднение венозного оттока отражается на функции головного мозга, имеются, кроме вен, специальные приспособления – венозные синусы с неподатливыми стенками, образованными твердой мозговой оболочной.

7. К специальным приспособлениям относятся вены, расположенные в каналах diploe – venae diploicae.

8. У человека в связи с вертикальным положением тела ряд вен имеют клапанны, особенно в нижних конечностях.

Закономерности распределения нервов

1. Соответственно группировке органов тела вокруг нервной системы нервы расходятся стороны о срединной линии, на которой располагается центральная нервная система.

2. Соответственно строению тела по принципу двусторонней симметрии нервы являются парными и идут симметрично.

3. Соответственно метамерному строению туловища нервы этой области сохраняют сегментарное строение.

4. Нервы идут по кратчайшему расстоянию от места выхода из спинного или головного мозга к органу.

Три закона Пирогова

Первый (основной) закон

Все сосудистые влагалища образованны фасциями мышц, расположенных возле сосудов.

Задняя стенка влагалища мышцы является, как правило, передней стенкой влагалища сосудисто-нервного пучка, проходящего возле этой мышцы.

Второй закон

Если натянуть стенки мышечных влагалищ, имеющих отношение к сосудам, то форма артериальных влагалищ представится призматической, а в поперечном разрезе – треугольной.

Третий закон

Вершина призматического влагалища, как правило, прямо или опосредованно соединяется с близлежащей костью или капсулой сустава.

Общее положение топографии кровеносных сосудов

Сосудисто-нервный пучок (нерв, артериальные и венозные стволы и лимфатические сосуды) представляет собой анатомически и функционально единое целое.

Между компонентами сосудисто-нервного пучка существует взаимосвязь: нервы обеспечивают иннервацию соседних артерий, вен и лимфатических сосудов, артерия снабжает перечисленные образования кровью, в вены и лимфатические сосуды происходит венозный и лимфатический отток из всего пучка в целом.

Различия во внешнем строении нервов, артерий и вен

1. Артериальный ствол в составе сосудисто-нервного пучка, как правило, имеет меньший диаметр, чем сопровождающая его вена, но более плотную и толстую стенку.

2. При повреждении просвет артерии зияет, впросвет вены чаще спавшийся.

3. На конечностях артерию сопровождают две вены.

4. Нервный ствол имеет более светлую окраску, никогда не спадается при сдавлении и не имеет пульсации.

Сосудисто-нервный пучок

1. Сосудисто-нервный пучок располагается на сгибательных поверхностях тела.

2. Крупные сосудисто-нервные пучки находятся в укрытых местах, в желобах и каналах, образованных костями, мышцами и фасциями.

3. На фасциях в местах, соответствующих межмышечным промежуткам и расположениям сосудисто-нервных пучков видны беловатые полоски.

У относительно крупных артерий, вен и нервов почти всегда есть собственные фасциальные влагалища разной степени выраженности, которые составляют единый комплекс с общими фасциальными влагалищами сосудисто-нервных пучков.

Источник

Оглавление темы “Система нижней полой вены.”:

1. Система нижней полой вены. Нижняя полая вена ( v. cava inferior ).

2. Воротная вена ( v. portae ). Вены образующие воротную вену.

3. Общие подвздошные вены ( Vv. iliacae communes ).

4. Внутренняя подвздошная вена ( v. iliaca interna ).

5. Портокавальные и каво-кавальные анастомозы. “Голова медузы.”

6. Наружная подвздошная вена ( v. iliaca externa ).

7. Вены нижней конечности ( ноги ). Глубокие и поверхностные вены ноги.

8. Закономерности распределения вен.

9. Особенности кровообращения плода. Плацентарное кровообращение.

10. Рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.

1.В венах кровь течет в большей части тела (туловище и конечности) против направления силы тяжести и потому медленнее, чем в артериях. Баланс ее в сердце достигается тем, что венозное русло в своей массе значительно шире, чем артериальное. Большая ширина венозного русла по сравнению с артериальным обеспечивается следующими анатомическими приспособлениями: большим калибром вен, большим их числом, парным сопровождением артерий, наличием вен, не сопровождающих артерии, большим числом анастомозов и большей густотой венозной сети, образованием “венозных сплетений и синусов, наличием воротной системы в печени. Благодаря этому венозная кровь притекает к сердцу по трем крупным сосудам (двум полым венам и венечному синусу, не говоря о мелких венах сердца), в то время как оттекает по одному легочному стволу.

2. Глубокие вены, сопровождающие артерии, т. е. вены-спутницы (venae commitantes), при своем распределении подчиняются тем же законам, что и сопровождаемые ими артерии (см. «Закономерности распределения артерий»), при этом большинство их сопровождает артерии в двойном числе. Парные вены встречаются преимущественно там, где наиболее затруднен венозный отток, т. е. в конечностях, поскольку такая структура сложилась еще у четвероногих животных, у которых отвесное положение занимают обе пары конечностей, а туловище расположено горизонтально.

3. Соответственно группировке всего тела вокруг нервной системы глубокие вены располагаются по ходу нервной трубки и нервов. Так, параллельно спинному мозгу идет нижняя полая вена, а каждому сегменту спинного мозга соответствуют сегментарные вены, например vv. lumbales и rr. spinales.

4. Соответственно делению организма на органы растительной и животной жизни вены делятся на париетальные — от стенок полостей тела и висцеральные — от содержимого их, т. е. от внутренней.

5. Большая часть вен располагается по принципу двусторонней симметрии.

6. Вены стенок туловища сохраняют сегментарное строение.

7. Глубокие вены идут вместе с другими частями сосудистой системы — артериями и лимфатическими сосудами, а также нервами, участвуя в образовании сосудисто-нервных пучков.

8. Вены идут также соответственно скелету. Так, вдоль позвоночника идет нижняя полая вена, вдоль ребер — межреберные вены, вдоль костей конечностей — вены аналогичного наименования: плечевые, лучевые, локтевые, бедренные и т. п.

9. Вены идут по кратчайшему расстоянию, т. е. приблизительно по прямой линии, соединяющей место происхождения данной вены с местом впадения ее.

10. Поверхностные вены, лежащие под кожей, сопровождают кожные нервы. Значительная часть поверхностных вен образует подкожные венозные сети, не имеющие отношения ни к нервам, ни к артериям.

11. Венозные сплетения встречаются главным образом на внутренних органах, меняющих свой объем, но расположенных в полостях с неподатливыми стенками, и облегчают отток венозной крови при увеличении органов и сдавлении их стенками. Этим объясняется обилие венозных сплетений вокруг органов малого таза (мочевой пузырь, матка, прямая кишка), в позвоночном канале, где постоянно колеблется давление спинномозговой жидкости, и в других аналогичных местах.

12. В полости черепа, где малейшее затруднение венозного оттока отражается на функции мозга, имеются, кроме вен, специальные приспособления — венозные синусы с неподатливыми стенками, образованными твердой оболочкой. Поэтому они лежат преимущественно на месте прикрепления отростков durae matris к костям черепа (швы покровных костей и соименные синусам костные борозды).

13. К специальным приспособлениям относятся вены, расположенные в каналах diploe — venae diploicae.

– Также рекомендуем “Особенности кровообращения плода. Плацентарное кровообращение.”

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия подключичной артерии.”:

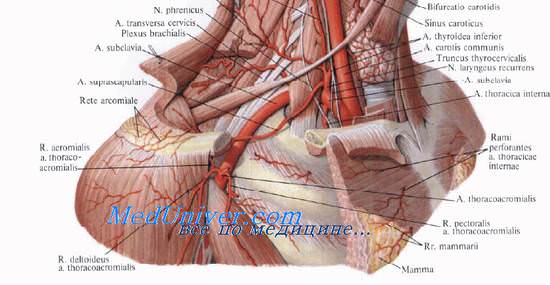

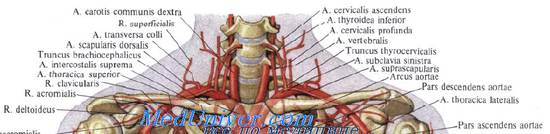

Топография сосудов в подключичной области. Подключичная артерия. Топография подключичной артерии. Нервы подключичной области.Подключичные артерии располагаются под 5-й фасцией. Правая подключичная артерия, a. subclavia dextra, отходит от плечего-ловного ствола, а левая, a. subclavia sinistra, — от дуги аорты. Подключичную артерию условно делят на четыре отдела:

В первом отделе подключичная артерия лежит на куполе плевры и связана с ним соединительнотканными тяжами. На правой стороне шеи кпереди от подключичной артерии располагается пироговский венозный угол — место слияния подключичной вены и внутренней яремной вены. По передней поверхности подключичной артерии поперечно к ней спускается n. vagus, от которого здесь отходит n. laryngeus recurrens, огибающий артерию снизу и сзади и поднимающийся кверху в углу между трахеей и пищеводом (рис. 6.19). Кнаружи от блуждающего нерва артерию пересекает п. phrenicus dexter. Между блуждающим и диафрагмальным нервами находится подключичная петля симпатического ствола, ansa subclavia [Vieussens], охватывающая составляющими ее ветвями подключичную артерию. Кнутри от подключичной артерии проходит правая обшая сонная артерия. На левой стороне шеи первый отдел подключичной артерии лежит глубже и прикрыт общей сонной артерией. Левая подключичная артерия примерно на 4 см длиннее правой. Впереди левой подключичной артерии находится внутренняя яремная вена и начало левой плечеголовной вены. Между этими венами и артерией проходят n. vagus и n. phrenicus sinister, но не поперечно к артерии, как на правой стороне, а вдоль ее передней стенки (n. vagus — кнутри, n. phrenicus — снаружи, ansa subclavia — между ними). Медиальнее подключичной артерии находятся пищевод и трахея, а в борозде между ними — n. laryngeus recurrens sinister (он отходит от блуждающего нерва значительно ниже, чем правый, у нижнего края дуги аорты). Между левыми подключичной и общей сонной артериями, огибая подключичную артерию сзади и сверху, проходит ductus thoracicus. Ветви подключичной артерии. Топография ветвей подключичной артерии. Позвоночная артерия. Внутренняя грудная артерия. Щитошейный ствол. Реберно-шейный ствол.Позвоночная артерия, a. vertebralis, отходит от верхней полуокружности подключичной на 1,0—1,5 см медиальнее внутреннего края передней лестничной мышцы. Поднимаясь кверху между этой мышцей и наружным краем длинной мышцы шеи, она входит в отверстие поперечного отростка VI шейного позвонка и идет вверх в костном канале, образованном foramina transversaria поперечных отростков шейных позвонков. Между I и II позвонками она выходит из канала, образуя изгиб. Далее позвоночная артерия входит в полость черепа через большое отверстие, образуя перед ним второй изгиб (сифон). В полости черепа на основании мозга правая и левая позвоночные артерии сливаются на уровне нижнего (заднего) края моста в одну базилярную артерию, a. basilaris, участвующую в образовании виллизиева круга. Внутренняя грудная артерия. Топография внутренней грудной артерии.Внутренняя грудная артерия, a. thoracica interna, направляется книзу от нижней полуокружности подключичной артерии напротив позвоночной. Пройдя между куполом плевры и подключичной веной, она спускается на заднюю поверхность передней грудной стенки.

Щитошейный ствол. Топография щитошейного ствола.Щитошейный ствол, truncus thyrocervicalis, отходит от подключичной артерии у медиального края передней лестничной мышцы и обычно отдает четыре ветви: нижнюю щитовидную, a. thyroidea inferior, восходящую шейную, a. cervicalis ascendens, надлопаточную, a. suprascapularis, и поперечную артерию шеи, a. transversa colli. Реберно-шейный ствол. Топография реберно-шейного ствола.Реберно-шейный ствол, trancus costocervicalis, чаще всего отходит от подключичной артерии в spatium interscalenum. Пройда кверху по куполу плевры, он делится у позвоночника на две ветви: самую верхнюю межреберную, a. intercostalis suprema, достигающую первого и второго межреберий, и глубокую шейную артерию, a. cervicalis profunda, проникающую в мышцы заднего отдела шеи. Видео урок анатомии подключичной артерии и ее ветвей– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 14.9.2020 |

Источник