Транспозиция магистральных сосудов аускультация

При осмотре у 7 наших больных был выявлен умеренный или выраженный сердечный горб. У одного больного имело место полное обратное расположение внутренних органов, а у двух — изолированная декстрокардия.

Пальпация. У больных при транспозиции магистральных сосудов и камер сердца верхушечный толчок сердца разлитой и слабо выраженный, определяется в пятом—шестом межреберье на 1—2 см кнаружи от сосковой линии.

У 3 больных в связи с декстрокардией верхушечный толчок определялся справа в пятом—шестом межреберье.

При пальпации над сердцем слева у края грудины во втором межреберье отчетливо ощущается пульсация легочной артерии, что характерно для пороков с усиленным легочным кровотоком (симптом Галанкина).

Перкуссия. Границы сердца у большинства больных транспозицией сосудов расширены в поперечнике. Почти у всех наших больных верхняя граница сердца проходила по II ребру, правая— на 1 —1,5 см вправо от правого края грудины, левая — по передней подмышечной линии.

Аускультация. Аускультативная картина зависит от варианта транспозиции сосудов и от дополнительных аномалий. Многие авторы подчеркивают, что при транспозиции сосудов довольно часто выслушивают систолический шум (А. Н. Бакулев и Е. Н. Мешалкин, 1955; А. А. Вишневский и Н. К. Галанкин, 1962; Ю. В. Евтеев с соавторами, 1963; В. Йонаш, 1960, 1963; И. Литтманн и Р. Фопо, 1954; Ян Гриневцски с соавторами, 1965; Kjellberg с соавторами, 1959; Bergmann с соавторами, 1960).

Напротив, Л. И. Фогельсон (1951), Т. П. Грязнова (1963), Campbell и Suzman (1951), Kelzer (1952), Starr с соавторами (1964) считают, что для транспозиции магистральных сосудов характерно как раз отсутствие шума. Некоторые же исследователи полагают, что аускультативные данные при этом пороке вообще не характерны (Astley и Parsons с соавторами, 1951; Keith с соавторами, 1958; Shaher с соавторами, 1963).

Усиление II тона над легочной артерией часто наблюдается у больных при транспозиции магистральных сосудов и камер сердца с гипертензией малого круга кровообращения, а ослабление его — при сочетании транспозиции сосудов со стенозом легочной артерии. Ряд авторов считают, что такое сочетание предупреждает развитие легочной гипертензии и склероза легочных сосудов (Keith с соавторами, 1958; Kjellberg с соавторами, 1959; Shaher с с соавторами, 1963).

Известно, что при транспозиции магистральных сосудов и камер сердца легочная артерия обычно расположена позади, слева или справа от аорты, в связи с чем отличить аортальный тон от легочного обычно можно только на фонограмме. Вследствие этого нельзя считать аускультативно выявленное усиление II тона над легочной артерий самым характерным симптомом транспозиции сосудов и камер сердца.

При аускультации у 57 наших больных прослушивался грубый, короткий, дующий систолический шум во втором— четвертом межреберье слева, а у 3 больных — справа у края грудины (сердце у этих больных было расположено справа). Особенности систолического шума зависят от анатомических вариантов транспозиции сосудов и дополнительных аномалий: при дефектах перегородок или стенозе легочной артерии выявляется грубый систолический шум.

У больных транспозицией сосудов, сочетающейся с дефектом межпредсердной перегородки, выслушивается короткий систолический шум в третьем межреберье слева у края грудины, а у больных с транспозицией сосудов, сочетающейся с дефектом межжелудочковой перегородки, — грубый или дующий систолический шум по левому краю грудины. При сочетании транспозиции сосудов со стенозом легочной артерии систолический шум проводится в левую подключичную область.

У одного больного мы выслушивали непрерывный систоло-диастолический шум во втором—третьем межреберье слева у края грудины в связи с тем, что транспозиция сосудов у него сочеталась с незаращением боталлова протока.

– Читать “Диастолический шум при транспозиции сосудов. Кровь при транспозиции отделов сердца”

Оглавление темы “Диагностика транспозиции магистральных сосудов”:

1. Осмотр и пальпация при транспозиция сосудов. Аускультация при транспозиции магистральных сосудов

2. Диастолический шум при транспозиции сосудов. Кровь при транспозиции отделов сердца

3. Органы пищеварения при транспозиции сосудов. Органы мочеполовой системы при транспозиции отделов сердца

4. Нервная система при транспозиции сосудов. Электрокардиография при транспозиции отделов сердца

5. Электрическая ось сердца при транспозиции сосудов. ЭКГ признаки транспозиции отделов сердца

6. Гипертрофия отделов сердца при транспозиции сосудов. Зубцы ЭКГ при транспозиции отделов сердца

7. Фонокардиография при транспозиции сосудов. Тоны сердца при транспозиции отделов сердца

8. Шумы сердца при транспозиции сосудов. Систолический шум при транспозиции отделов сердца

9. Баллистокардиография при транспозиции сосудов. Примеры баллистокардиографии

10. Электрокимография при транспозиции сосудов. Значение электрокимографии при транспозиции отделов сердца

Источник

Транспозиция магистральных сосудов – тяжелая врожденная патология сердца, характеризующаяся нарушением положения главных сосудов: отхождением аорты от правых отделов сердца, а легочной артерии – от левых. Клинические признаки транспозиции магистральных сосудов включают цианоз, одышку, тахикардию, гипотрофию, сердечную недостаточность. Диагностика транспозиции магистральных сосудов основана на данных ФКГ, ЭКГ, рентгенологического исследования органов грудной клетки, катетеризации полостей сердца, вентрикулографии. Методами оперативной коррекции транспозиции магистральных сосудов служат паллиативные вмешательства (баллонная атриосептостомия) и радикальные операции (Мастарда, Сеннинга, Жатене, Растелли, артериального переключения).

Общие сведения

Транспозиция магистральных сосудов – врожденный порок сердца, анатомическую основу которого составляет неправильное расположение аорты и легочной артерии относительно друг друга и их обратное отхождение от желудочков сердца. Среди различных ВПС транспозиция магистральных сосудов составляет 7–15%; в 3 раза чаще встречается у мальчиков. Транспозиция магистральных сосудов входит в число «большой пятерки» – наиболее часто встречающихся врожденных аномалий сердца, наряду с дефектом межжелудочковой перегородки, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком, тетрадой Фалло.

В кардиологии транспозиция магистральных сосудов относится к критическим порокам сердца синего типа, не совместимым с жизнью, поэтому требует хирургического вмешательства в первые недели жизни.

Транспозиция магистральных сосудов

Причины транспозиции магистральных сосудов

Аномалии развития магистральных сосудов формируются в первые 2 месяца эмбриогенеза в результате хромосомных аберраций, неблагоприятной наследственности или отрицательных внешних воздействий. Экзогенными факторами могут выступать вирусные инфекции, перенесенные беременной (ОРВИ, краснуха, ветряная оспа, корь, эпидемический паротит, герпес, сифилис), токсикозы, радиоактивное облучение, лекарственные вещества, алкогольная интоксикация, полигиповитаминоз, заболевания матери (сахарный диабет), возрастные изменения в организме женщины старше 35 лет. Транспозиция магистральных сосудов встречается у детей с синдромом Дауна.

Непосредственные механизмы транспозиции магистральных сосудов до конца не изучены. По одной из версий, порок обусловлен неправильным изгибом аортально-пульмональной перегородки в процессе кардиогенеза. Согласно более современным представлениям, транспозиция магистральных сосудов является результатом неправильного роста субаортального и субпульмонального конуса при разветвлении артериального ствола. При закладке сердце в норме резорбция инфундибулярной перегородки приводит к формированию аортального клапана кзади и книзу от клапана легочной артерии, над левым желудочком. При транспоцизии магистральных сосудов процесс резорбции нарушается, что сопровождается расположением клапана аорты над правым желудочком, а клапана легочной артерии – над левым.

Классификация транспозиции магистральных сосудов

В зависимости от количества сопутствующих коммуникаций, выполняющих компенсирующую роль, и состояния малого круга кровообращения различают следующие варианты транспозиции магистральных сосудов:

1. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся гиперволемией или нормальной величиной легочного кровотока:

- с дефектом межпредсердной перегородки или открытым овальным окном (простая транспозиция)

- с ДМЖП

- с открытым артериальным протоком и наличием дополнительных коммуникаций.

2. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся уменьшением легочного кровотока:

- со стенозом выносного тракта левого желудочка

- с ДМЖП и стенозом выносного тракта левого желудочка (сложная транспозиция)

В 80% случаев транспозиция магистральных сосудов сочетается с одной или несколькими дополнительными коммуникациями; у 85-90% больных порок сопровождается гиперволемией малого круга кровообращения. Для транспозиции магистральных сосудов характерно параллельное расположение аорты относительно легочного ствола, тогда как в нормальном сердце обе артерии перекрещиваются. Чаще всего аорта находится впереди легочного ствола, в редких случаях сосуды располагаются в одной плоскости параллельно, или аорта локализуется кзади от легочного ствола. В 60% наблюдений обнаруживается D-транспозиция – положение аорты справа от легочного ствола, в 40%- L-транспозиция – левостороннее положение аорты.

Особенности гемодинамики при транспозиции магистральных сосудов

С позиций оценки гемодинамики важно различать полную транспозицию магистральных сосудов и корригированную. При корригированной транспозиции аорты и легочной артерии имеет место желудочково-артериальная и предсердно-желудочковая дискордантность. Другими словами, корригированная транспозиция магистральных сосудов сочетается с инверсией желудочков, поэтому внутрисердечная гемодинамика осуществляется в физиологическом направлении: в аорту поступает артериальная кровь, а в легочную артерию венозная. Характер и выраженность гемодинамических нарушений при корригированной транспозиции магистральных сосудов зависят от сопутствующих пороков – ДМЖП, митральной недостаточности и др.

Полная форма сочетает в себе дискордантные желудочково-артериальные взаимоотношения при конкордантном взаимоотношении других отделов сердца. При полной транспозиции магистральных сосудов венозная кровь из правого желудочка поступает в аорту, разносится по большому кругу кровообращения, а затем вновь поступает в правые отделы сердца. Артериальная кровь выбрасывается левым желудочком в легочную артерию, по ней – в малый круг кровообращения и вновь возвращается в левые отделы сердца.

Во внутриутробном периоде транспозиция магистральных сосудов практически не нарушает фетальное кровообращение, поскольку легочный круг у плода не функционирует; циркуляция крови осуществляется по большому кругу через открытое овальное окно или открытый артериальный проток. После рождения жизнь ребенка с полной транспозицией магистральных сосудов зависит от наличия сопутствующих коммуникаций между малым и большим кругом кровообращения (ООО, ДМЖП, ОАП, бронхиальных сосудов), обеспечивающих смешение венозной крови с артериальной. При отсутствии дополнительных пороков дети погибают сразу после рождения.

При транспозиции магистральных сосудов шунтирование крови осуществляется в обоих направлениях: при этом, чем больше размер коммуникации, тем меньше степень гипоксемии. Наиболее благоприятными являются случаи, когда ДМПП или ДМЖП обеспечивают достаточное смешивание артериальной и венозной крови, а наличие умеренного стеноза легочной артерии предотвращает чрезмерную гиперволемию малого круга.

Симптомы транспозиции магистральных сосудов

Дети с транспозицией магистральных сосудов рождаются доношенными, с нормальным или несколько повышенным весом. Сразу после рождения, с началом функционирования отдельного легочного круга кровообращения, нарастает гипоксемия, что клинически проявляется тотальным цианозом, одышкой, тахикардией. При транспозиции магистральных сосудов, сочетающейся с ОАП и коарктацией аорты, выявляется дифференцированный цианоз: синюшность верхней половины тела выражена в большей степени, чем нижней.

Уже в первые месяцы жизни развиваются и прогрессируют признаки сердечной недостаточности: кардиомегалия, увеличение размеров печени, реже – асцит и периферические отеки. При осмотре ребенка с транспозицией магистральных сосудов обращает внимание деформация фаланг пальцев, наличие сердечного горба, гипотрофия, отставание в моторном развитии. При отсутствии стеноза легочной артерии переполнение кровью малого круга кровообращения приводит к частому возникновению повторных пневмоний.

Клиническое течение корригированной транспозиции магистральных сосудов без сопутствующих ВПС длительное время бессимптомное, жалобы отсутствуют, ребенок развивается нормально. При обращении к кардиологу обычно выявляется пароксизмальная тахикардия, атриовентрикулярная блокада, шумы в сердце. При наличии сопутствующих ВПС клиническая картина корригированной транспозиции магистральных сосудов зависит от их характера и степени гемодинамических нарушений.

Диагностика транспозиции магистральных сосудов

Наличие у ребенка транспозиции магистральных сосудов обычно распознается еще в родильном доме. Физикальное обследование выявляет гиперактивность сердца, выраженный сердечный толчок, который смещен медиально, расширенную грудную клетку. Аускультативные данные характеризуются усилением обоих тонов, систолическим шумом и шумом ОАП или ДМЖП.

У детей в возрасте 1-1,5 месяцев по ЭКГ обнаруживаются признаки перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца. При оценке рентгенографии грудной клетки высокоспецифичными признаками транспозиции магистральных сосудов являются: кардиомегалия, характерная конфигурация тени сердца яйцеобразной формы, узкий сосудистый пучок в переднезадней проекции и расширенный в боковой проекции, левое положение дуги аорты (в большинстве случаев), обеднение рисунка легких при стенозе легочной артерии или его обогащение при дефектах перегородки.

Эхокардиография показывает аномальное отхождение магистральных сосудов, гипертрофию стенок и дилатацию камер сердца, сопутствующие дефекты, наличие стеноза легочной артерии. С помощью пульсоксиметрии и исследования газового состава крови определяются параметры насыщения крови кислородом и парциальное давление кислорода: при транспозиции магистральных сосудов SО2 менее 30%, PaO2 – менее 20 мм рт.ст. При зондировании полостей сердца обнаруживается повышенное насыщение крови кислородом в правом предсердии и желудочке и пониженное в левых отделах сердца; одинаковое давление в аорте и правом желудочке.

Рентгеноконтрастные методы исследования (вентрикулография, атриография, аортография, коронарография) визуализируют патологическое поступление контраста из левых отделов сердца в легочную артерию, а из правых – в аорту; сопутствующие дефекты, аномалии отхождения венечных артерий. Транспозицию магистральных сосудов следует отличать от тетрады Фалло, атрезии легочной артерии, атрезии трикуспидального клапана, гипоплазии левых отделов сердца.

Лечение транспозиции магистральных сосудов

Всем пациентам с полной формой транспозиции магистральных сосудов показано экстренное оперативное лечение. Противопоказанием служат случаи развития необратимой легочной гипертензии. До операции новорожденным проводится медикаментозная терапия простагландином Е1, помогающим сохранить артериальный проток незаращенным и обеспечить адекватный кровоток.

Паллиативные вмешательства при транспозиции магистральных сосудов необходимы в первые дни жизни для увеличения размера естественного или создания искусственного дефекта между малым и большим кругами кровообращения. К такого рода операциям относятся эндоваскулярная баллонная атриосептостомия (операция Парка–Рашкинда) и открытая атриосептэктомия (резекция межпредсердной перегородки по Блелоку–Хенлону).

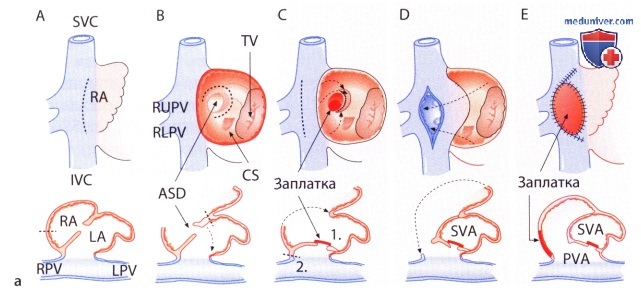

К числу гемокорригирующих вмешательств, выполняемых при транспозиции магистральных сосудов, относятся операции Мастарда и Сеннинга – внутрипредсердное переключение потоков артериальной и венозной крови с помощью синтетической заплаты. При этом топография магистральных артерий остается прежней, по внутрипредсердному туннелю из легочных вен кровь поступает в правое предсердие, а из полых вен – в левое.

Варианты анатомической коррекции транспозиции магистральных сосудов включают различные способы артериального переключения: операцию Жатене (пересечение и ортотопическую реплантацию магистральных сосудов, перевязку ОАП), операцию Растелли (пластику ДМЖП и устранение стеноза легочной артерии), артериальное переключение с пластикой МЖП. Специфическими послеоперационными осложнениями, сопровождающими коррекцию транспозиции магистральных сосудов, могут служить СССУ, стеноз устьев легочных и полых вен, стеноз выносящих трактов желудочков.

Прогноз транспозиции магистральных сосудов

Полная транспозиция магистральных сосудов – критический, несовместимый с жизнью порок сердца. При отсутствии специализированной кардиохирургической помощи половина новорожденных погибает в первый месяц жизни, более 2/3 детей – к 1 году от тяжелой гипоксии, недостаточности кровообращения и нарастания ацидоза.

Хирургическая коррекция простой транспозиции магистральных сосудов позволяет достичь хороших отдаленных результатов в 85–90% случаев; при сложной форме порока – в 67% случаев. После операций пациенты нуждаются в наблюдении кардиохирурга, ограничении физических нагрузок, профилактике инфекционного эндокардита. Важное значение имеет пренатальное выявление транспозиции магистральных сосудов с помощью фетальной ЭхоКГ, соответствующее ведение беременности и подготовка к родам.

Источник

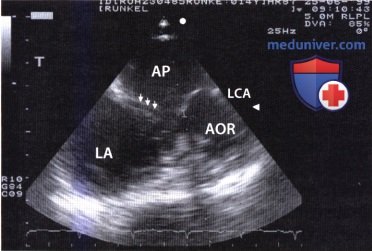

ЭхоКГ при полной транспозиции магистральных артерийа) Патологическая анатомия. Дети с полной транспозицией магистральных артерий без хирургической коррекции порока живут недолго, поэтому клинические проявления его у взрослых не описаны. Существуют два основных способа хирургической коррекции. Более ранним из этих способов является так называемая физиологическая коррекция, при которой для коррекции венозного притока к сердцу выполняют реконструкцию межпредсердной перегородки таким образом, что благодаря сформированному «барьеру» приток системной венозной крови осуществляется в левый желудочек, а легочная венозная кровь притекает в правый желудочек. «Барьер» формируют с помощью заплаты в виде «брюк», причем «брючины» заплаты служат для отведения крови из верхней и нижней полых вен дорсально к митральному клапану, а кровь из легочных вен отводится в оставшуюся часть предсердия к трехстворчатому клапану, откуда она попадает в системный кровоток. На рисунке ниже схематически показана хирургическая коррекция по Сеннингу. Со временем могут возникнуть осложнения в виде деформации зоны реконструкции, в частности сужения верхней полой вены в месте подшивания заплаты или развития застоя в легочных венах. Более поздний метод коррекции в настоящее время более предпочтителен и состоит в перемещении аномально расположенных аорты и легочного ствола выше клапанного аппарата. Легочный ствол подшивают над аортальным клапаном к культе аоргы, восходящую аорту – клапаном легочной артерии к культе легочного ствола. «Пересаживают» также устья коронарных артерий так, чтобы после операции «переключения» они вновь отходили от корня аорты. В дальнейшем возможно развитие стеноза анастомозов магистральных артерий или устьев коронарных артерий. б) Гемодинамика. Корригируя приток к сердцу (при операции переключения предсердий) или отток от сердца (при операции переключения магистральных артерий), вновь соединяют последовательно легочный и системный круг кровообращения и тем самым восстанавливают нормальную гемодинамику.

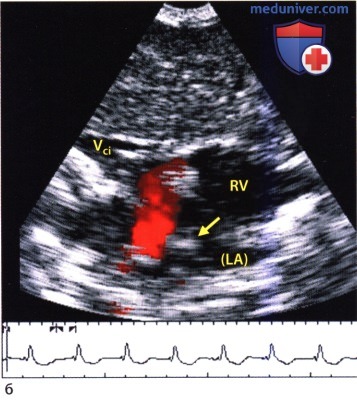

Видео. Состояние после инверсии предсердий по Сеннингу (ЭхоКГ в плоскости четырех камер из подреберной позиции датчика). Правый желудочек, расположенный сверху, гипертрофирован, а левый желудочек, расположенный под ним и правее, явно расширен. Это связано с тем, что правый желудочек поддерживает системное кровообращение. Задняя часть межпредсердной перегородки во время операции была использована для дренирования легочных вен в правое предсердие, поэтому в этом месте непрерывность перегородки нарушена. Кровоток в предсердии незаметный, в частности, через трехстворчатый клапан, который выдерживает системное артериальное давление, отмечается лишь легкая раннесистолическая регургитация. в) Результаты эхокардиографии. Эхокардиография – незаменимый метод исследования больных после коррекции транспозиции магистральных сосудов. г) Двумерная эхокардиография. Внутрипредсердную гемодинамику после операции «переключения» часто можно исследовать с помощью двумерной ЭхоКГ из подреберного доступа. В качестве альтернативы можно выполнить ЧПЭ. Недостаток этого метода исследования состоит в том, что из-за того, что предсердие расположено близко от ультразвукового датчика, у самой вершины сектора сканирования, анатомические особенности предсердия удается охватить неполностью. Поэтому врачу следует подвигать датчиком в продольном и поперечном направлении, чтобы получить пространственную картину анатомических взаимоотношений. Там, где это возможно, следует выполнить ЧПЭ с использованием многоплановых датчиков, которые позволяют в целом визуализировать область наложения заплаты. После операции «переключения» диагностическое значение имеет также трансторакальная ЭхоКГ. С ее помощью можно визуализировать надклапанный отдел аорты и легочного ствола, а часто также коронарные артерии в начальном отделе или на протяжении. д) Эхокардиография в М-режиме. При «переключении» предсердий правый желудочек увеличен в размерах, в то время как диастолический размер левого желудочка явно уменьшен. Это объясняется тем, что при транспозиции магистральных сосудов имеется обратное соотношение давления в желудочках. е) Цветовая допплерография. Анатомические взаимоотношения после «переключения» предсердий недостаточно отчетливы, и их трудно интерпретировать. В таких случаях для оценки эффективности хирургической коррекции большое значение имеет цветовое допплеровское картирование. На рисунке выше видно, что стеноз сосудов отсутствует и легочная венозная кровь дренируется через трехстворчатый клапан. На видеозаписи выше видно, что легочная венозная кровь притекает в правое предсердие и показатели кровотока в нем нормальные. Плоскость сканирования примерно соответствует плоскости, показанной на рисунке выше. И после «переключения» артерий исследование кровотока в надклапанном отделе крупных сосудов имеет диагностическое значение. ж) Спектральная допплерография. Изменения показателей кровотока можно количественно оценить с помощью спектральной допплерографии. Так, можно измерить надклапанный градиент после операции «переключения» и при необходимости выполнить хирургическую коррекцию. Видео ЭхоКГ при транспозиции магистральных сосудов у плода– Также рекомендуем “ЭхоКГ при врожденной корригированной транспозиции магистральных артерий” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 16.1.2020 |

Источник