Транспозиция магистральных сосудов у новорожденных последствия

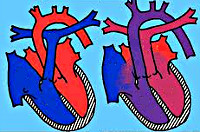

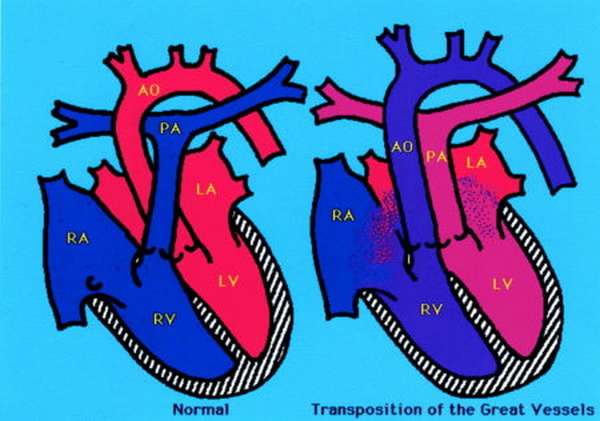

Транспозиция магистральных сосудов – тяжелая врожденная патология сердца, характеризующаяся нарушением положения главных сосудов: отхождением аорты от правых отделов сердца, а легочной артерии – от левых. Клинические признаки транспозиции магистральных сосудов включают цианоз, одышку, тахикардию, гипотрофию, сердечную недостаточность. Диагностика транспозиции магистральных сосудов основана на данных ФКГ, ЭКГ, рентгенологического исследования органов грудной клетки, катетеризации полостей сердца, вентрикулографии. Методами оперативной коррекции транспозиции магистральных сосудов служат паллиативные вмешательства (баллонная атриосептостомия) и радикальные операции (Мастарда, Сеннинга, Жатене, Растелли, артериального переключения).

Общие сведения

Транспозиция магистральных сосудов – врожденный порок сердца, анатомическую основу которого составляет неправильное расположение аорты и легочной артерии относительно друг друга и их обратное отхождение от желудочков сердца. Среди различных ВПС транспозиция магистральных сосудов составляет 7–15%; в 3 раза чаще встречается у мальчиков. Транспозиция магистральных сосудов входит в число «большой пятерки» – наиболее часто встречающихся врожденных аномалий сердца, наряду с дефектом межжелудочковой перегородки, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком, тетрадой Фалло.

В кардиологии транспозиция магистральных сосудов относится к критическим порокам сердца синего типа, не совместимым с жизнью, поэтому требует хирургического вмешательства в первые недели жизни.

Транспозиция магистральных сосудов

Причины транспозиции магистральных сосудов

Аномалии развития магистральных сосудов формируются в первые 2 месяца эмбриогенеза в результате хромосомных аберраций, неблагоприятной наследственности или отрицательных внешних воздействий. Экзогенными факторами могут выступать вирусные инфекции, перенесенные беременной (ОРВИ, краснуха, ветряная оспа, корь, эпидемический паротит, герпес, сифилис), токсикозы, радиоактивное облучение, лекарственные вещества, алкогольная интоксикация, полигиповитаминоз, заболевания матери (сахарный диабет), возрастные изменения в организме женщины старше 35 лет. Транспозиция магистральных сосудов встречается у детей с синдромом Дауна.

Непосредственные механизмы транспозиции магистральных сосудов до конца не изучены. По одной из версий, порок обусловлен неправильным изгибом аортально-пульмональной перегородки в процессе кардиогенеза. Согласно более современным представлениям, транспозиция магистральных сосудов является результатом неправильного роста субаортального и субпульмонального конуса при разветвлении артериального ствола. При закладке сердце в норме резорбция инфундибулярной перегородки приводит к формированию аортального клапана кзади и книзу от клапана легочной артерии, над левым желудочком. При транспоцизии магистральных сосудов процесс резорбции нарушается, что сопровождается расположением клапана аорты над правым желудочком, а клапана легочной артерии – над левым.

Классификация транспозиции магистральных сосудов

В зависимости от количества сопутствующих коммуникаций, выполняющих компенсирующую роль, и состояния малого круга кровообращения различают следующие варианты транспозиции магистральных сосудов:

1. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся гиперволемией или нормальной величиной легочного кровотока:

- с дефектом межпредсердной перегородки или открытым овальным окном (простая транспозиция)

- с ДМЖП

- с открытым артериальным протоком и наличием дополнительных коммуникаций.

2. Транспозиция магистральных сосудов, сопровождающаяся уменьшением легочного кровотока:

- со стенозом выносного тракта левого желудочка

- с ДМЖП и стенозом выносного тракта левого желудочка (сложная транспозиция)

В 80% случаев транспозиция магистральных сосудов сочетается с одной или несколькими дополнительными коммуникациями; у 85-90% больных порок сопровождается гиперволемией малого круга кровообращения. Для транспозиции магистральных сосудов характерно параллельное расположение аорты относительно легочного ствола, тогда как в нормальном сердце обе артерии перекрещиваются. Чаще всего аорта находится впереди легочного ствола, в редких случаях сосуды располагаются в одной плоскости параллельно, или аорта локализуется кзади от легочного ствола. В 60% наблюдений обнаруживается D-транспозиция – положение аорты справа от легочного ствола, в 40%- L-транспозиция – левостороннее положение аорты.

Особенности гемодинамики при транспозиции магистральных сосудов

С позиций оценки гемодинамики важно различать полную транспозицию магистральных сосудов и корригированную. При корригированной транспозиции аорты и легочной артерии имеет место желудочково-артериальная и предсердно-желудочковая дискордантность. Другими словами, корригированная транспозиция магистральных сосудов сочетается с инверсией желудочков, поэтому внутрисердечная гемодинамика осуществляется в физиологическом направлении: в аорту поступает артериальная кровь, а в легочную артерию венозная. Характер и выраженность гемодинамических нарушений при корригированной транспозиции магистральных сосудов зависят от сопутствующих пороков – ДМЖП, митральной недостаточности и др.

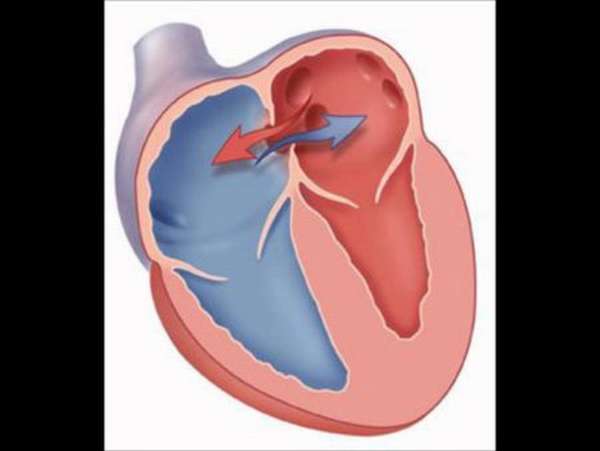

Полная форма сочетает в себе дискордантные желудочково-артериальные взаимоотношения при конкордантном взаимоотношении других отделов сердца. При полной транспозиции магистральных сосудов венозная кровь из правого желудочка поступает в аорту, разносится по большому кругу кровообращения, а затем вновь поступает в правые отделы сердца. Артериальная кровь выбрасывается левым желудочком в легочную артерию, по ней – в малый круг кровообращения и вновь возвращается в левые отделы сердца.

Во внутриутробном периоде транспозиция магистральных сосудов практически не нарушает фетальное кровообращение, поскольку легочный круг у плода не функционирует; циркуляция крови осуществляется по большому кругу через открытое овальное окно или открытый артериальный проток. После рождения жизнь ребенка с полной транспозицией магистральных сосудов зависит от наличия сопутствующих коммуникаций между малым и большим кругом кровообращения (ООО, ДМЖП, ОАП, бронхиальных сосудов), обеспечивающих смешение венозной крови с артериальной. При отсутствии дополнительных пороков дети погибают сразу после рождения.

При транспозиции магистральных сосудов шунтирование крови осуществляется в обоих направлениях: при этом, чем больше размер коммуникации, тем меньше степень гипоксемии. Наиболее благоприятными являются случаи, когда ДМПП или ДМЖП обеспечивают достаточное смешивание артериальной и венозной крови, а наличие умеренного стеноза легочной артерии предотвращает чрезмерную гиперволемию малого круга.

Симптомы транспозиции магистральных сосудов

Дети с транспозицией магистральных сосудов рождаются доношенными, с нормальным или несколько повышенным весом. Сразу после рождения, с началом функционирования отдельного легочного круга кровообращения, нарастает гипоксемия, что клинически проявляется тотальным цианозом, одышкой, тахикардией. При транспозиции магистральных сосудов, сочетающейся с ОАП и коарктацией аорты, выявляется дифференцированный цианоз: синюшность верхней половины тела выражена в большей степени, чем нижней.

Уже в первые месяцы жизни развиваются и прогрессируют признаки сердечной недостаточности: кардиомегалия, увеличение размеров печени, реже – асцит и периферические отеки. При осмотре ребенка с транспозицией магистральных сосудов обращает внимание деформация фаланг пальцев, наличие сердечного горба, гипотрофия, отставание в моторном развитии. При отсутствии стеноза легочной артерии переполнение кровью малого круга кровообращения приводит к частому возникновению повторных пневмоний.

Клиническое течение корригированной транспозиции магистральных сосудов без сопутствующих ВПС длительное время бессимптомное, жалобы отсутствуют, ребенок развивается нормально. При обращении к кардиологу обычно выявляется пароксизмальная тахикардия, атриовентрикулярная блокада, шумы в сердце. При наличии сопутствующих ВПС клиническая картина корригированной транспозиции магистральных сосудов зависит от их характера и степени гемодинамических нарушений.

Диагностика транспозиции магистральных сосудов

Наличие у ребенка транспозиции магистральных сосудов обычно распознается еще в родильном доме. Физикальное обследование выявляет гиперактивность сердца, выраженный сердечный толчок, который смещен медиально, расширенную грудную клетку. Аускультативные данные характеризуются усилением обоих тонов, систолическим шумом и шумом ОАП или ДМЖП.

У детей в возрасте 1-1,5 месяцев по ЭКГ обнаруживаются признаки перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца. При оценке рентгенографии грудной клетки высокоспецифичными признаками транспозиции магистральных сосудов являются: кардиомегалия, характерная конфигурация тени сердца яйцеобразной формы, узкий сосудистый пучок в переднезадней проекции и расширенный в боковой проекции, левое положение дуги аорты (в большинстве случаев), обеднение рисунка легких при стенозе легочной артерии или его обогащение при дефектах перегородки.

Эхокардиография показывает аномальное отхождение магистральных сосудов, гипертрофию стенок и дилатацию камер сердца, сопутствующие дефекты, наличие стеноза легочной артерии. С помощью пульсоксиметрии и исследования газового состава крови определяются параметры насыщения крови кислородом и парциальное давление кислорода: при транспозиции магистральных сосудов SО2 менее 30%, PaO2 – менее 20 мм рт.ст. При зондировании полостей сердца обнаруживается повышенное насыщение крови кислородом в правом предсердии и желудочке и пониженное в левых отделах сердца; одинаковое давление в аорте и правом желудочке.

Рентгеноконтрастные методы исследования (вентрикулография, атриография, аортография, коронарография) визуализируют патологическое поступление контраста из левых отделов сердца в легочную артерию, а из правых – в аорту; сопутствующие дефекты, аномалии отхождения венечных артерий. Транспозицию магистральных сосудов следует отличать от тетрады Фалло, атрезии легочной артерии, атрезии трикуспидального клапана, гипоплазии левых отделов сердца.

Лечение транспозиции магистральных сосудов

Всем пациентам с полной формой транспозиции магистральных сосудов показано экстренное оперативное лечение. Противопоказанием служат случаи развития необратимой легочной гипертензии. До операции новорожденным проводится медикаментозная терапия простагландином Е1, помогающим сохранить артериальный проток незаращенным и обеспечить адекватный кровоток.

Паллиативные вмешательства при транспозиции магистральных сосудов необходимы в первые дни жизни для увеличения размера естественного или создания искусственного дефекта между малым и большим кругами кровообращения. К такого рода операциям относятся эндоваскулярная баллонная атриосептостомия (операция Парка–Рашкинда) и открытая атриосептэктомия (резекция межпредсердной перегородки по Блелоку–Хенлону).

К числу гемокорригирующих вмешательств, выполняемых при транспозиции магистральных сосудов, относятся операции Мастарда и Сеннинга – внутрипредсердное переключение потоков артериальной и венозной крови с помощью синтетической заплаты. При этом топография магистральных артерий остается прежней, по внутрипредсердному туннелю из легочных вен кровь поступает в правое предсердие, а из полых вен – в левое.

Варианты анатомической коррекции транспозиции магистральных сосудов включают различные способы артериального переключения: операцию Жатене (пересечение и ортотопическую реплантацию магистральных сосудов, перевязку ОАП), операцию Растелли (пластику ДМЖП и устранение стеноза легочной артерии), артериальное переключение с пластикой МЖП. Специфическими послеоперационными осложнениями, сопровождающими коррекцию транспозиции магистральных сосудов, могут служить СССУ, стеноз устьев легочных и полых вен, стеноз выносящих трактов желудочков.

Прогноз транспозиции магистральных сосудов

Полная транспозиция магистральных сосудов – критический, несовместимый с жизнью порок сердца. При отсутствии специализированной кардиохирургической помощи половина новорожденных погибает в первый месяц жизни, более 2/3 детей – к 1 году от тяжелой гипоксии, недостаточности кровообращения и нарастания ацидоза.

Хирургическая коррекция простой транспозиции магистральных сосудов позволяет достичь хороших отдаленных результатов в 85–90% случаев; при сложной форме порока – в 67% случаев. После операций пациенты нуждаются в наблюдении кардиохирурга, ограничении физических нагрузок, профилактике инфекционного эндокардита. Важное значение имеет пренатальное выявление транспозиции магистральных сосудов с помощью фетальной ЭхоКГ, соответствующее ведение беременности и подготовка к родам.

Источник

Патологическое состояние под названием «транспозиция магистральных сосудов у новорожденных» представляет собой одну из разновидностей сердечного порока, формирующегося еще на стадии развития плода в утробе. При таком состоянии магистральные сосуды располагаются в неправильном порядке: аорта идет от желудочка с правой стороны, а легочная артерия (ЛА) отходит от левого желудочка. Этот порок встречается гораздо чаще других и может быть выявлен еще на стадии беременности, что позволяет составить план лечения и предотвратить проблему.

Характеристика патологии

Под транспозицией сосудов подразумевают их естественное перемещение, когда они меняются местами и становятся на физиологически не предназначенные для них места. Если строение сердца соответствует норме, ЛА идет от желудочка с правой стороны и переносит кровь в область легких, где происходит ее обогащение кислородом. Через определенный период кровь возвращается в предсердие с левой стороны и проходит в область левого желудочка, к которому прикреплена отходящая аорта.

Важно! Продолжительность жизни младенца с врожденной патологией такого типа зависит от наличия отверстия между предсердиями и желудочками, а также его размера. С течением времени у ребенка развивается сердечная недостаточность по причине повышения количества перекачиваемой крови.

С учетом корригированной или стандартной ТМС ЛА идет от левого желудочка, а аорта начинается только в области желудочка с правой стороны. Отклонение сопровождается негативными последствиями, поскольку кровь, не обогащаемая кислородом, проходит через аорту, хотя ее путь должен пролегать сквозь ткани легких. В это время кровь, протекающая по легочной вене, идет обратно в сердечные камеры с левой стороны. Порок становится причиной проблем с кровоснабжением и приводит к кислородному голоданию тканей.

Развитие порока в различном возрасте

Угроза смертельного исхода возрастает по мере развития отклонения, ее прогрессирование сопровождается серьезными проблемами и протекает достаточно тяжело. У новорожденного развивается цианоз, для которого характерно посинение рук, ног и зоны носогубного треугольника. Неправильное строение сосудов сопровождается разными симптомами с учетом периода жизни:

- Плод в утробе. Находясь в матке, малыш не ощущает дискомфорта, поскольку его кровь пока не проходит через малый, легочный круг кровообращения, который не играет важной роли в данное время.

- Новорожденный. Сразу после появления на свет малыш нуждается в том, чтобы часть его венозной крови принимала кислород в достаточном количестве. При наличии дополнительных отклонений от нормы, например, отверстия в межжелудочковой перегородке, часть бедной кислородом крови такого типа переходит в область правого желудочка и переходит в малый круг кровообращения.

- Взрослый человек. Последствия неисправленного в детстве дефекта приводят к негативным последствиям во взрослой жизни. До взрослого состояния доживают только те, у кого присутствуют дополнительные дефекты, например, отверстие в межжелудочковой перегородке, позволяющее смешиваться в сердце венозной и артериальной крови. Патология прогрессирует с каждым годом и влияет на все процессы в организме, коррекция порока дает возможность вернуться к нормальной жизни.

Классификация патологии

ТМС у плода делится на несколько типов в зависимости от очага поражения и может затрагивать сосуды с правой или левой стороны. Перечень типов нарушения включает:

- транспозиционное положение неполного характера, если сосуд отходит только от одного желудочка,

- завершенную транспозицию сосудов, при которой легочный ствол и аорта меняются местами,

- транспозицию магистралей с дополнительными пороками (ДМПП, ДМЖП, ООО, открытый артериальный проток и др.),

- корригированную форму порока, в этой ситуации основные сосуды и желудочки располагаются не так как нужно.

Причины возникновения

Поскольку причина отклонений в работе сосудистой системы у маленьких детей заключается в неправильной схеме расположения сосудов, кровь из легочной артерии поступает в область легких и после снова уходит в зону правого предсердия. За счет работы аорты кровь распределяется в организме, после поступает в левое предсердие и оказывается в левом желудочке. Этот процесс становится причиной проблем с обменом кислородом и углекислым газом, изоляции легких от организма.

Важно! Диагноз ставится на основании заключения врача в условиях клиники, но распознать проблему у новорожденных сразу удается лишь в редких случаях. Ребенок с ТМС может казаться вполне здоровым, но вскоре у него развивается цианоз, отечность и одышка.

Согласно классификации перечня МКБ, ТМС входит в перечень самых опасных отклонений. У плода с таким диагнозом крайне мало шансов на выживание, поскольку он родится с не функционирующими сосудами кровеносной системы. Проблемы с плотностью ткани легких и работой сердца можно определить на рентгенограмме, отхождение аорты видно после прохождения ангиографического сканирования. Сразу после появления на свет ребенку назначат операцию, после которой он сможет полноценно развиваться.

Основные симптомы

Чаще всего младенцы с ТМС рождаются в срок и полностью соответствуют всем показателям согласно шкале Апгар, единственным отклонением может являться небольшое превышение веса. Уже очень скоро у маленьких пациентов обнаруживают гипоксемию, тотальный цианоз, проблемы с дыханием и тахикардию. При сочетании неправильного положения сосудов с коарктацией аорты и ОАП цианоз у ребенка сильнее выражен в верхней части тела.

Если первичное обследование не проводилось в родильном доме, обнаружить основные симптомы можно на протяжении нескольких недель после выписки ребенка. У новорожденного чаще всего слабый аппетит, он отказывается брать грудь, страдает нарушением дыхания и не прибавляет в весе. По данным статистики, ТМС присутствует в основном у мальчиков, это отклонение диагностируют в 20% случаев от всех патологий, связанных с пороками сердца.

Способы диагностики

Дать четкий прогноз, касающийся развития плода, можно еще на стадии его развития в утробе, что позволяет заранее спланировать методику оказания помощи. Если диагноз не поставлен в период вынашивания плода, транспозиция магистральных сосудов выявляется на протяжении первых нескольких часов или суток после появления ребенка на свет. Об этом свидетельствует одышка и цианоз кожи. Женщинам, планирующим рожать малыша, рекомендуется делать УЗИ и проходить другие процедуры для выявления возможных отклонений.

Важно! Самым простым способом считается аускультация, представляющая собой прослушивание шумов в области сердца. Но этот вариант недостаточно информативен, поэтому для уточнения диагноза требуются дополнительные процедуры.

В ряде случаев ТМС (корригированный) диагностируется через некоторое время, поскольку клинические симптомы сначала не проявляются. Только при обращении к кардиологу выявляются шумы в сердце, пароксизмальная тахикардия, атриовентрикулярная блокада.

Иногда у ребенка развиваются дополнительные дефекты, например, отверстие между желудочками или предсердиями. Как ни странно, они частично нормализуют процесс кровообращения, поскольку часть венозной и артериальной крови смешивается в камерах сердца.

Перечень доступных способов диагностики включает:

- эхокардиографию, которая считается самым простым и информативным способом, позволяющим выявить проблемы с местоположением сосудов и ряд прочих проблем,

- рентгенографию, при помощи которой определяется форма и размеры сердца, типичные отклонения сосудов,

- катетеризацию, подразумевающую введение катетера, дающего возможность обследовать камеры сердца и определить тип их строения,

- ангиографию, в процессе которой внутрь сосудов вводятся красящие пигменты и контрастные вещества.

Варианты лечения

При наличии подтвержденного диагноза и истории болезни врач назначает оперативное вмешательство или выбирает способ лечения при помощи специальной терапии и медикаментов. Операция считается самым эффективным вариантом, позволяющим поддержать жизнедеятельность ребенка в первые месяцы после его рождения. У каждого метода есть свои особенности, которые учитываются при подборе оптимальных мер. Скорректировать ТМС возможно, несмотря на то, что она относится к разряду наиболее опасных состояний.

Хирургические методики

Первой манипуляцией хирургического характера обычно становится паллиативная процедура Парка-Рашкинда, во время которой в сердечную область вводят катетер, дополненный баллончиком. После попадания в овальное окно, он раздувается и постепенно расширяет эту зону, операцию такого типа называют закрытой.

Скорректировать дефект помогают радикальные операции, а именно операции Жатене, в процессе которой нормальное кровообращение восстанавливается искусственным способом. При этом выполняется отсечение и реплантация сосудов, закрытие ОАП. Ее назначают в первые месяцы жизни с учетом общего состояния организма ребенка.

Иногда дефект обнаруживается в более позднем возрасте – у детей старше одного года. Это происходит, когда родители по каким-либо причинам не удается обратиться к специалистам и провести тщательную диагностику. Из-за этого желудочки сердца дилатируются, подстраиваясь к имеющимся нагрузкам, и впоследствии могут не выдержать серьезной операции.

Потенциальные осложнения

При отсутствии коррекции организм ребенка постепенно подстраивается к тому, что нагрузка на левый желудочек оказывается более низкой, чем на правый, хотя у нормального человека все наоборот. Благодаря снижению давления толщина стенок желудочковой зоны уменьшается, но если оперативное вмешательство проведут позже положенного срока, левый желудочек уже не выдержит новых нагрузок на сердце. Отсутствие операции приведет к развитию кислородного голодания, появлению новых заболеваний и сокращению срока жизни.

Важно! Без оказания своевременной помощи почти 50% детей с нестандартным расположением сосудов погибает уже в первые месяцы жизни. У остальных развивается гипоксия, спустя год приводящая к смертельному исходу.

Нередко у ребенка развивается сужение легочной артерии и ряд других осложнений, когда во время операции применяются недорогие материалы или накладываются швы. Негативных последствий можно избежать, если обратиться в клинику, где применяют новые и современные методики. Хирургическая коррекция дает положительные результаты в 90% случаев простой транспозиции сосудов, но маленьким пациентам потребуется дальнейшее наблюдении и длительный период реабилитации.

Профилактика недуга

Планируя зачатие малыша, будущим родителям нужно пройти полное обследование и соблюдать все врачебные рекомендации. Конкретно беременная женщина не должна:

- посещать места с плохой экологией,

- вступать в контакт с химикатами,

- попадать под влияние ионизирующего излучения и вибрации,

- принимать любые лекарства без врачебного назначения.

Также будущей мамочке нужно оберегать себя от различных инфекционных болезней.

Прогноз

Корректирующая операция обеспечивает положительный результат в 90 процентов случаев. Прооперированные малыши должны находиться под постоянным врачебным контролем. Родители должны оберегать их от значительных физических нагрузок.

Дополнительную информацию вы можете получить из видео, представленного ниже:

Загрузка…

Источник