Турбулентное течение в сосудах

Турбулентное течение крови. Давление крови

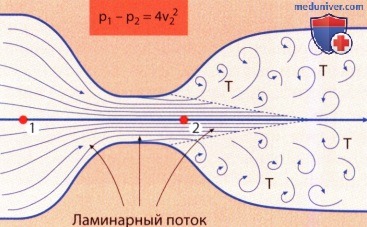

В некоторых случаях течение крови в сосудах становится турбулентным. Это происходит, если скорость кровотока становится слишком большой или в сосудах появляется препятствие току крови, или сосуд делает резкий изгиб, или внутренняя поверхность сосуда становится грубой и неровной. Турбулентное течение крови показано на рисунке. На схеме видно, что кровь течет не только вдоль сосуда, но и поперек, и даже в обратном направлении, образуя так называемые вихревые токи.

Если во время движения крови появляются вихревые токи, сопротивление существенно увеличивается по сравнению с ламинарным течением, т.к. завихрения резко увеличивают внутреннее трение в потоке жидкости.

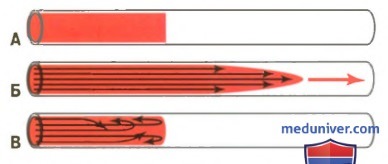

А. Две жидкости цэдна окрашена в красный цвет, другая – бесцветная) перед началом движения.

Б. Эти же жидкости через 1 сек после начала движения.

В. Турбулентное течение, характеризующееся беспорядочным движением частиц жидкости

Вероятность турбулентного движения крови в сосудах увеличивается прямо пропорционально скорости кровотока, диаметру кровеносного сосуда и плотности крови и обратно пропорционально вязкости крови.

Эта сложная зависимость выражается следующим уравнением: Re = Vdp/n, где Re — число Рейнольдса, показывающее тенденцию к турбулентному течению крови, v — средняя скорость движения крови (см/сек), d — диаметр сосуда (см), р — плотность крови и n — вязкость крови (пуазейль).

Вязкость крови в норме равна примерно 1/30 пуазейля, а плотность — лишь немного больше 1. Если число Рейнольдса становится больше 200-400, турбулентные потоки возникают в местах разветвления и исчезают на прямых участках сосудов. Если же число Рейнольдса увеличивается до 2000, турбулентность возникает даже в прямых, не ветвящихся сосудах.

В сосудистой системе число Рейнольдса даже в норме может увеличиваться до 200-400 в крупных артериях, поэтому в местах разветвления этих сосудов почти всегда наблюдается турбулентное течение крови. В проксимальной части аорты и в легочной артерии число Рейнольдса может увеличиваться до нескольких тысяч во время фазы быстрого изгнания крови из желудочков. Это приводит к развитию турбулентности в проксимальной части аорты и в легочной артерии, где для этого существуют благоприятные условия: (1) высокая скорость кровотока; (2) пульсирующий характер кровотока; (3) резкое изменение диаметра сосуда; (4) большой диаметр сосуда. Однако в мелких сосудах число Рейнольдса практически никогда не бывает достаточно высоким, чтобы вызвать турбулентность.

Давление крови

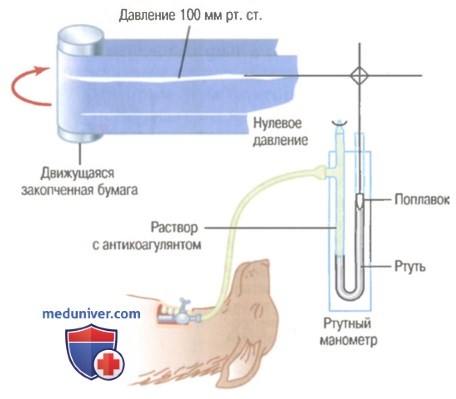

Единицы измерения давления. Давление крови до сих пор измеряют в миллиметрах ртутного столба (mm Hg), т.к. с давних времен для измерения давления использовали ртутный манометр. В действительности давление крови — это сила, с которой кровь воздействует на единицу площади поверхности сосудистой стенки. Когда давление в сосудах составляет 50 мм рт. ст., это означает, что сила воздействия сдвигает столбик ртути в поле тяготения на 50 мм выше прежнего уровня. Если давление равно 100 мм рт. ст., сила сдвинет столбик ртути на 100 мм выше прежнего уровня.

Иногда давление измеряют в сантиметрах водного столба (cm H2O). Давления в 10 см вод. ст. достаточно, чтобы поднять столбик воды на 10 см. 1 мм рт. ст. соответствует 1,36 см вод. ст., т.к. плотность ртути в 13,6 раз больше плотности воды, а 1 см в 10 раз больше, чем 1 мм.

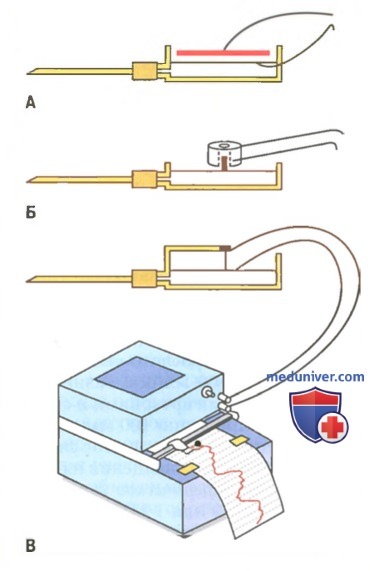

Методы измерения кровяного давления. Ртуть в ртутном манометре обладает большой инертностью и не может быстро подниматься и опускаться. По этой причине ртутные манометры, пригодные для измерения постоянного уровня давления, не способны реагировать на изменения давления, происходящие чаще, чем 1 цикл за 2-3 сек. Для регистрации быстрых изменений давления требуются измерительные приборы другого типа. На рисунке изображены три принципиально разных электронных преобразователя — датчика, преобразующего колебания давления в электрические сигналы. Регистрация этих сигналов производится с помощью малоинерционных пишущих систем. В каждом из датчиков используется тонкая, легко деформирующаяся металлическая мембрана, представляющая собой одну из стенок миниатюрной камеры, заполненной жидкостью. Камера соединена с кровеносным сосудом с помощью иглы или катетера. Когда давление крови в сосуде увеличивается, металлическая мембрана слегка выгибается; когда давление крови уменьшается, мембрана возвращается в первоначальное положение.

Регистрация артериального давления с помощью ртутного манометра (метод, применявшийся в течение длительного периода развития физиологии)

На рисунке над мембраной датчика расположена еще одна металлическая пластина. Их разделяет несколько десятых долей миллиметра. Когда мембрана выгибается, она приближается к металлической пластине. Это приводит к увеличению электрической емкости между ними. Изменение емкости может быть зарегистрировано электронным прибором.

На рисунке на мембране датчика имеется небольшой железный стержень, который расположен внутри миниатюрной индуктивной катушки. Колебания стержня приводят к изменению индуктивности катушки, что может быть зарегистрировано электронным прибором.

Электронные датчики (преобразователи) трех разных типов для регистрации быстрых изменений кровяного давления (объяснение в тексте)

И наконец, на рисунке к мембране датчика прикреплен тонкий натянутый проводок с высоким электрическим сопротивлением. Если проводок растягивается, его сопротивление увеличивается; если же натяжение проводка слабеет, его сопротивление уменьшается. Эти изменения также могут быть зарегистрированы электронным прибором.

С помощью этих преобразующих устройств можно регистрировать колебания давления с частотой до 500 Гц, причем с большой точностью. Обычно применяют приборы, регистрирующие изменения давления с частотой от 20 до 100 Гц. Запись производится на бумажной ленте.

– Также рекомендуем “Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

Ламинарный и турбулентный поток в эхокардиографии (ЭхоКГ)а) Характеристики потока. При низких скоростях обычно наблюдается ламинарное течение крови. Это означает, что в близко расположенных точках поперечного сечения сосуда или клапанного отверстия скорости движения крови мало отличаются друг от друга. В этих случаях поток крови «хорошо организован»: в середине потока кровь течет с большей скоростью, а на периферии возле стенок сосуда или сердца скорость потока меньше. В сосудах возникает «параболический» профиль скоростей движения жидкости. Начиная с определенного отношения поперечного сечения потока, скорости движения, а также плотности и вязкости крови характеристики потока меняются на «турбулентные»: профиль скоростей движения жидкости становится более плоским, сопротивление потоку растет и «частицы» жидкости попадают в вихревые движения. Вместо хорошо организованного ламинарного распределения скоростей получается вихреобразование и перемешивание частиц жидкости с различной скоростью и направлением движения. Кинетическая энергия необратимо теряется из-за вязкого трения и, в конечном итоге, превращения в теплоту. Движение частиц можно представить как сумму «хаотичного», турбулентного компонента скорости и относительно постоянного компонента скорости вдоль основного направления потока. В сумме усредненные по времени, быстро меняющиеся векторы турбулентного компонента взаимно уничтожаются, тогда как постоянный компонент обусловливает движение в сосуде вдоль основного направления потока.

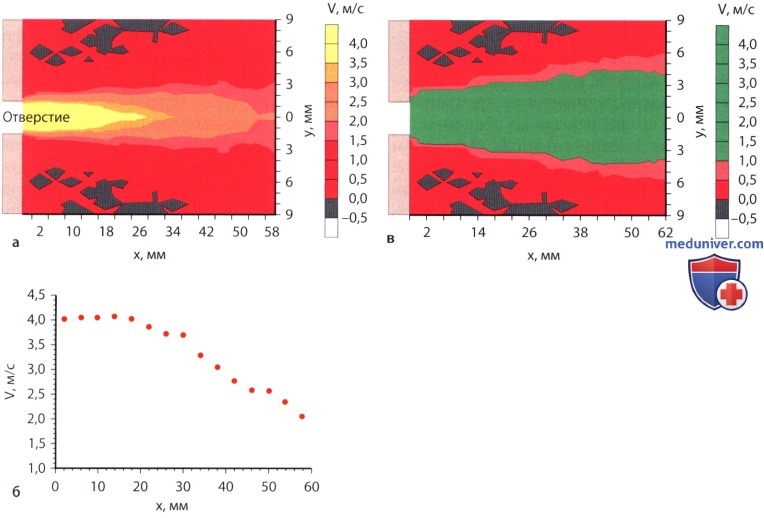

б) Число Рейнольдса. Переход от ламинарного течения к турбулентному можно представить себе как следствие преобладания инерционных сил потока над вязким сопротивлением, например, из-за возрастающей скорости движения жидкости. Точка такого перехода зависит от многих отдельных факторов, однако приблизительно ее можно представить в виде безразмерного числа Рейнольдса: 2r • v • ρ/η, где r – радиус потока, v – средняя скорость движения жидкости, ρ – плотность и η – вязкость жидкости. Поток становится турбулентным, если это число превышает пограничное значение, приблизительно равное 2300. в) Появление турбулентных потоков. В покое на нормальных сердечных клапанах турбулентные потоки не возникают, однако они появляются в области стенозированных клапанных отверстий или в области регургитации, а также других потоков с высокой скоростью движения, например, при дефекте межжелудочковой перегородки. При переходе от ламинарного потока к турбулентному в одном сосуде исходный параболический профиль скоростей уплощается, а сопротивление увеличивается (в противоположность уравнению Хагена-Пуазейля при турбулентном движении сопротивление возрастает не линейно, а пропорционально квадрату потока). г) Локализация. Переход в турбулентное движение в области измененного просвета клапанных отверстий (стеноза, недостаточности) или дефектов межжелудочковой или межпредсердной перегородки происходит вскоре после места сужения потока. Непосредственно после прохождения через место сужения поток еще сохраняет ламинарное ядро, имеющее максимальную исходную скорость. Это ядро разрушается со всех сторон увеличивающимися турбулентными завихрениями. Приблизительно через 5 диаметров того отверстия, где был сужен поток, движение полностью становится турбулентным, и его максимальная осевая скорость теперь обратно пропорциональна расстоянию от места сужения.

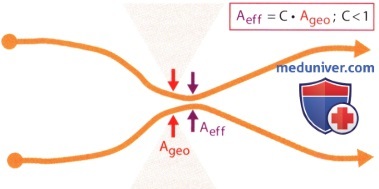

д) Мозаичность. В режиме цветовой допплерографии турбулентный поток представлен интенсивной, светлой, разноцветной струей («мозаичность»), В связи с характеристиками турбулентного потока при высоких скоростях, например, в случае аортального стеноза, максимально острый угол между основным направлением движения крови и ультразвуковым лучом при непрерывноволновом допплеровском исследовании менее критичен, чем в случае ламинарного потока, так как высокие скорости направлены в пространстве во все стороны и поэтому могут быть зарегистрированы. Следует учитывать, что принцип непрерывности и уравнение Бернулли справедливы независимо от ламинарности или турбулентности потока. е) Другие подходы для количественной оценки потока и его сужений. Vena contracta. Из-за вышеописанных трудностей количественной оценки потоков по величине струи в цветовой допплерографии были предприняты другие попытки количественного анализа потока крови. Одна из них использует диаметр или сечение струи в самом узком месте, т.е. непосредственно после места сужения потока. Там поток конвергирует в самом узком месте, называемом vena contracta. Это самое узкое место соответствует эффективному сечению стеноза или регургитации и всегда меньше, чем анатомический размер отверстия. Его величина задается геометрией поперечного сечения потока и в физиологических условиях почти не зависит от скорости потока или градиента давления по обе стороны сужения. Конечно, применение этой теоретически очень привлекательной концепции лимитировано разрешающей способностью и техническими факторами режима цветного допплеровского исследования. Однако он успешно валидирован прежде всего для расчета регургитации и (в меньшей степени) для случая митрального стеноза.

– Также рекомендуем “Биоэффекты и безопасность ультразвука” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.12.2019 |

Источник

Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса.

Введение

Биореология. Физические основы гемодинамики

Время 90 минут

Тема: Биореология. Физические основы гемодинамики

ЛЕКЦИЯ 10

Кафедра медицинской и биологической физики

Учреждение образования

Гомельский государственный медицинский университет

| Обсуждено на заседании кафедры Протокол №______________200 г. |

по медицинской и биологической физике с основами высшей математики для студентов 1 курса лечебного, медико-диагностического и медико-профилактического факультетов.

Литература

1. Основная литература

1. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед. спец. вузов. – М.: Высш. школа, 1996. – 608 с.

2. Биофизика. Учеб. для студ. высш. уч. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 288 с.

3. Ильич Г. К. Колебания и волны. Акустика. Гемодинамика: Учебное пособие.- Мн.: МГМИ, 2000.-91 с.

4. Владимиров Ю. А., Ропщукин Д. И, Потапенко А. Я., Деев А. И. Биофизика: Учебник. – М.: Медицина, 1983. – 272 с.

Дополнительная литература

1. Исследование системы крови в клинической практике. – М.: Триада – Х, 1999. – 480 с.

2. Болезни сердца и сосудов. Руков. для врач. В 4-х т., Т. 1. – М.: Медицина, 1992. – 496 с.

3. Физический практикум: Для физ. спец. вузов. – Мн.: Университетское, 1986. – 352 с.

Учебные и воспитательные цели:

В итоге изучения студенты должны знать:

1. общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в организме;

2. Роль эластичности кровеносных сосудов в системе кровообращения. Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны. Физические принципы определения давления и скорости движения крови. Работа и мощность сердца, их количественная оценка. Поверхностное натяжение в жидкости и методы его намерения. Капиллярные явления, их значение в биологических системах. Газовая эмболия.

Материальное обеспечение.

1. Слайды – 5 шт

Расчет учебного времени

| №пп | Тема | Перечень вопросов | Количество выделяемого времени в минутах |

| Введение | |||

| Биореология. Физические основы гемодинамики | Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Условия проявления турбулентности в системе кровообращения. | ||

| Роль эластичности кровеносных сосудов в системе кровообращения. Пульсовая волна. | |||

| Физические принципы измерения давления крови. | |||

| Заключение |

Тема:

1 минута

При малых скоростях течения случайно возникающие в потоке завихрения гаснут, не вызывая заметного перемешивания слоев. При высоких скоростях течения жидкости создаются условия, при которых течение перестает быть устойчивым и под влиянием случайных возмущений перемешивается и переходит в турбулентное.

Вопрос 1. 30 минут

Ламинарное течение – упорядоченный режим течения вязкой жидкости, характеризующийся отсутствием перемешивания между слоями жидкости.

Течение жидкости с завихрениями называется турбулентным.

При малых скоростях течения случайно возникающие в потоке завихрения гаснут, не вызывая заметного перемешивания слоев. При высоких скоростях течения жидкости создаются условия, при которых течение перестает быть устойчивым и под влиянием случайных возмущений переходит в турбулентное.

Наличие условий, при которых ламинарное течение перестает быть устойчивым, зависит от числа Рейнольдса:

(1)

где v – скорость течения жидкости,

S – сечение трубы,

r – плотность жидкости,

h – вязкость жидкости.

Как правило, значение критического числа Рейнольдса определяют экспериментально. Для гладких труб Reкр= 2300.

Если Reкр известно, то становится возможным для любой жидкости и разных условий ее течения предсказать, будет ли ее поток ламинарным или турбулентным. Если для определенного течения число Рейнольдса не превышает некоторого критического значения Reкр, ламинарное течение устойчиво. Если же Re > Reкр, то в потоке жидкости возникают завихрения – ее течение становится турбулентным.

Движение крови в организме, в основном, ламинарное. Однако, при определенных условиях, кровоток может приобретать и турбулентный характер.

Турбулентность проявляется в полостях сердца (велико значение d), в аорте и вблизи клапанов сердца (высокая скорость движения крови). При интенсивной физической нагрузке скорость движения крови увеличивается, и это может вызвать турбулентность в кровотоке.

С уменьшением вязкости турбулентный характер течения жидкости может проявляться и при сравнительно небольшой скорости ее движения (см. формулу 1). Поэтому, при некоторых патологических процессах, приводящих к аномальному снижению вязкости крови, кровоток в крупных кровеносных сосудах может стать турбулентным.

Reкрдля крови равно 900¸1600. Кровеносный сосуд не всегда можно моделировать гладкой трубой. В частности, при наличии атеросклеротических бляшек в просвете сосудов имеются локальные сужения, приводящие к возникновению турбулентности в течении крови. Турбулентность в кровотоке сопровождается шумами, прослушиваемыми с помощью фонендоскопа.

Вопрос 2. 20 минут.

Источник