У млекопитающих из сердца в сосуды

Основные органы

Считается, что у млекопитающих кровеносная система достигла своего наивысшего развития из царства животных, что объясняется скоростью обмена веществ, а также особенностями биологии животных этого класса. Она имеет замкнутую структуру и состоит из многочисленных сосудов и четырехкамерного сердца. Большой круг кровообращения у млекопитающих начинается с сердца и проходит через легкие. Кровь по сосудам может течь только в одном, строго определенном направлении.

Основными элементами кровеносной системы млекопитающих можно назвать:

- сердце;

- вены;

- капилляры;

- артерии.

В зависимости от конкретного вида животного строение таких внутренних органов и сосудов может различаться.

Например, у самых маленьких созданий вес сердца достигает нескольких грамм, тогда как у огромного синего кита такая мышца, перекачивающая кровь, весит около сотни килограмм и по размерам даже больше человека. Также существенно отличаются сосуды и капилляры, в том числе толщиной своей стенки и показателями эластичности.

Учеными еще в прошлом веке было определено, сколько кругов кровообращения у млекопитающих, и установлены все особенности сердца и сосудов.

Особенности кровеносной системы

Схема кровеносной системы у млекопитающих замкнутая. Четырехкамерное сердце состоит из двух желудочков и двух предсердий. Наличие у этой мышцы специальной перегородки позволяет исключить смешивание артериальной и венозной крови. Её очистка осуществляется с помощью печени, что позволяет выводить шлаки и продукты распада углекислоты.

Во время движения по телу кровь в артериях и сосудах проходит большой и малый круг, одновременно насыщаясь в лёгких живительным кислородом. В последующем все такие питательные вещества разносятся по внутренним органам, к тканям и мышцам. Чтобы определить, какая у млекопитающих в правое предсердие поступает кровь, необходимо точно определить локализацию сосуда, что позволит определить направление движение тока.

Кровь млекопитающих состоит из жидкой плазмы с набором различных форменных элементов:

- лейкоциты — это тельца белого цвета, которые отвечают за иммунитет;

- тромбоциты регулируют обмен серотонина и обеспечивают свертывание крови;

- эритроциты отвечают за перенос кислорода по тканям организма.

Особенность тромбоцитов и эритроцитов у млекопитающих состоит в том, что они не содержат ядер. Это позволяет вмещать больше глобулина, снижая тем самым нагрузку на костный мозг и другие системы организма.

Эритроциты млекопитающих не имеют митохондрий, в результате чего синтез АТФ происходит без присутствия кислорода.

Сердце млекопитающих

Сердце у млекопитающих — это специальный орган, который располагается в грудной клетке. Такая мышца ритмично сокращается на протяжении всей жизни, тем самым обеспечивая движение крови по сосудам. Состоит оно из четырех камер: правого и левого желудочка, а также правого и левого предсердия. Половины сердца разделены мышечной стенкой, которая исключает прохождение через неё крови. Поэтому ток жидкости всегда идёт в желудочек из предсердия, а у млекопитающих имеются так называемые большой и малый круги.

В сосудах и в сердце имеются специальные клапаны, открывающиеся лишь в одну сторону. Это не позволяет крови двигаться обратно по руслу. Тем самым обеспечивается правильное снабжение внутренних органов кислородом и другими полезными микроэлементами с ферментами.

Размеры сердца у млекопитающих, а также частота пульса будет всегда соответствовать интенсивности обмена веществ. Чем быстрее клетки в организме обновляются, тем больше им требуется кислорода и чаще происходят сокращения мышцы.

Сосуды и капилляры

Сосуды отвечают в организме млекопитающих за правильное движение крови, которая поступает от сердца к внутренним органам, мышцам и тканям, а в последующем возвращается обратно, очищается в печени и насыщается кислородом в легких.

В зависимости от своей функции и строения принято кратко несколько классов сосудов:

- вены;

- капилляры;

- артерии.

Особенностью артерий является их толстая стенка и максимально возможная эластичность. Именно такие сосуды обеспечивают нужное давление при сердечных импульсах, передавая кровь от мышцы к внутренним органам.

Самой крупной артерией является аорта, отходящая от левого желудочка. Именно через эти сосуды прокачивается максимальный объём крови, поэтому их повреждение может привести к наружным и внутренним кровотечениям, крайне опасным для жизни.

Все внутренние органы, мышцы и ткани пронизывают мельчайшие тонкие сосуды, получившие название капилляров. Их особенностью является тот факт, что состоят они лишь из одного слоя клеток. В подобном случае обеспечить необходимую прочность капилляров невозможно, поэтому давление и скорость тока крови тут минимальна. Такие сосуды отвечают за снабжение питательными веществами и кислородом тканей и всех внутренних органов.

Основное назначение вен — это сбор бедной на кислород крови, которая выходит из тканей и органов, после чего направляется для очистки и дальнейшего насыщения кислородом в легких. Скорость движения жидкости в таких сосудах ниже, чем в артериях, но выше в сравнении с капиллярами.

Самой крупной является задняя полая вена, которая расположена в нижней части туловища млекопитающего и образуется сливающимися подвздошными и хвостовыми венами.

Показатели артериального давления

Установлено, что у млекопитающих показатели кровяного давления аналогичны птичьим, но при этом куда выше, чем у амфибий и рептилий. У собак этот параметр составляет 112 на 56, у морских слонов — 120 на 90, а у крыс — 130 на 90 миллиметров ртутного столба.

Показатель давления у млекопитающих может изменяться в зависимости от интенсивности прокачки крови по сосудам, частоты сердечных сокращений, текущей активности и ряда других факторов.

Также для органов кровеносной системы млекопитающих характерно увеличенное количество эритроцитов и высокое содержание гемоглобина.

Вены и капилляры имеют закрытую систему, поэтому изливание лимфы в полости и внутренние органы с тканями тут не происходит.

Источник

Кровеносная система млекопитающих обеспечивает высокий уровень обмена веществ и жизнедеятельности. Органами кровеносной системы млекопитающих являются сердце и три типа сосудов.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Опыт работы учителем биологии – 23 лет.

Сердце

Сердце – мышечный орган, расположенный в грудной клетке. Оно работает ритмично на протяжении всей жизни, обеспечивая движение крови по сосудам.

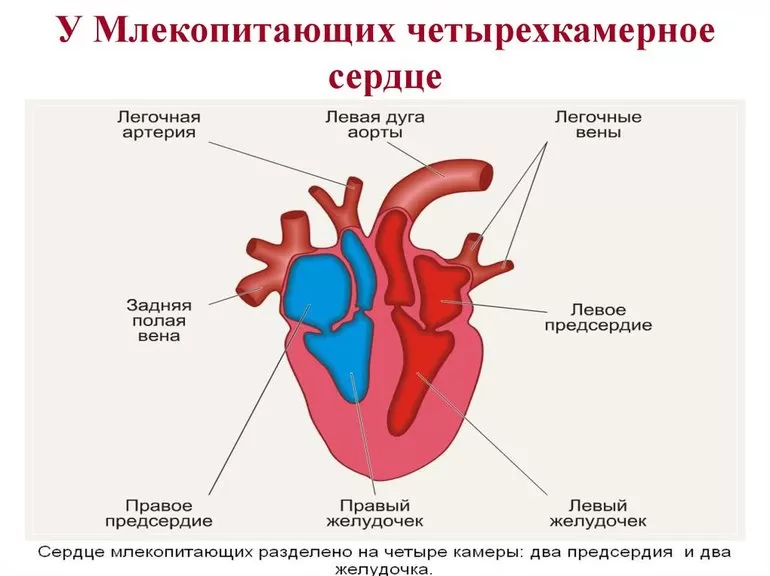

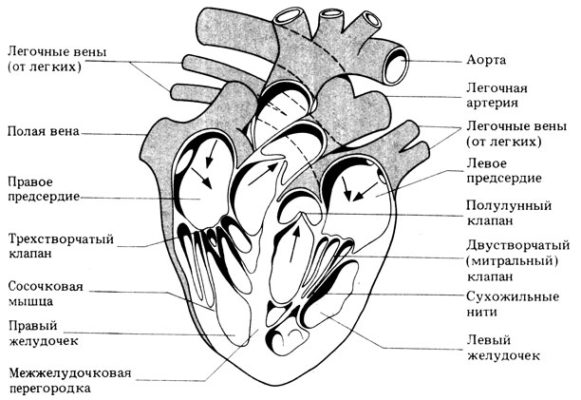

Рис. 1. Схема сердца млекопитающих.

Сердце состоит из 4 камер:

- левого предсердия;

- левого желудочка;

- правого предсердия;

- правого желудочка.

Между левой и правой половинами сердца находится полная перегородка. Сквозь неё кровь не проходит. Именно поэтому в отличие от земноводных и пресмыкающихся в сердце артериальная и венозная кровь не смешивается. Ток крови всегда идёт из предсердия в желудочек.

В сердце имеются клапаны, которые открываются в одну сторону и не позволяют крови возвращаться назад по кровеносному руслу.

Размеры сердца и частота пульса соответствуют интенсивности обмена веществ. Чем выше частота пульса и меньше сердце, тем интенсивнее обмен веществ.

ТОП-3 статьикоторые читают вместе с этой

Рис. 2. Модель сердца кита.

Сосуды

Сосуды различаются по строению и функциям:

- артерии;

- капилляры;

- вены.

Артерии – сосуды с наиболее эластичной и толстой стенкой. Они несут кровь от сердца и выдерживают самое высокое давление при сердечном сокращении.

Крупнейшим по диаметру сосудом является аорта, которая дугой отходит от левого желудочка. Другой крупной артерией является легочная, которая отходит от правого желудочка.

Самые тонкие, многочисленные, пронизывающие всё тело и все органы сосуды, называются капиллярами.

Стенка капилляра состоит из одного слоя клеток. Скорость тока крови в капиллярах минимальная. Капилляры снабжают все органы и ткани кислородом и питательными веществами.

Вены – это сосуды, собирающие венозную кровь, насыщенную углекислым газом, со всего тела. Давление крови в венах ниже, чем в артериях и в капиллярах.

С задней части тела кровь собирается в хвостовую и подвздошные вены, которые сливаются в заднюю полую вену.

С головы кровь собирается в яремные вены. Сливаясь с подключичными, они образуют переднюю полую вену. Обе полые вены вливаются в правое предсердие.

2 круга кровообращения

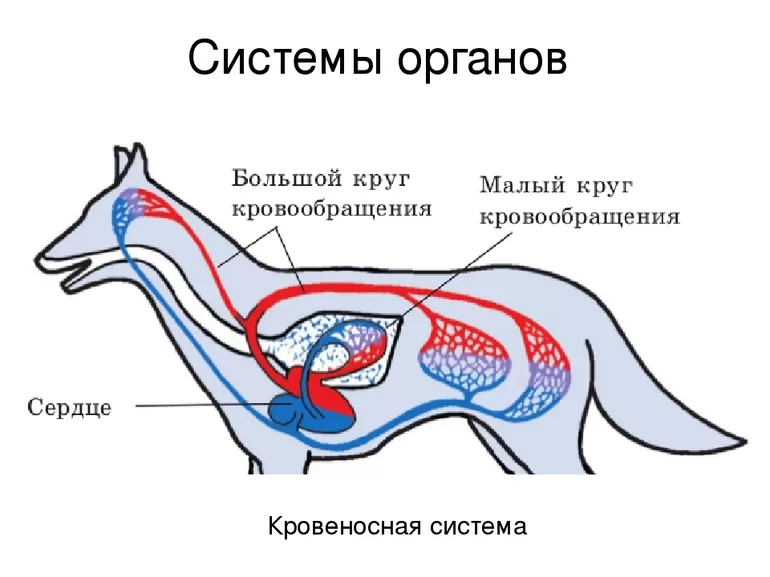

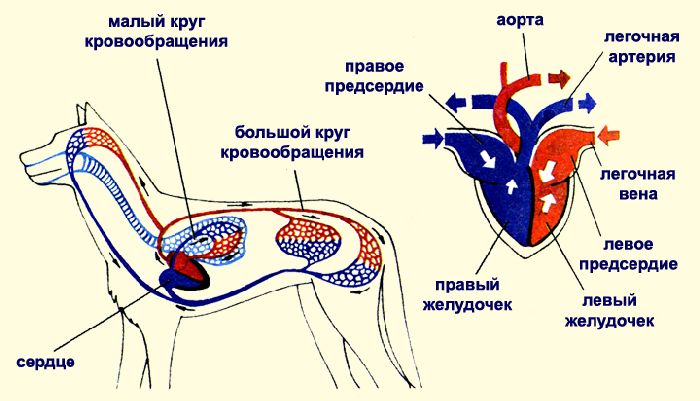

Кровеносная система является замкнутым контуром. Движение крови идёт по кругу. Выделяют 2 круга:, большой и малый.

При сокращении левого желудочка кровь выбрасывается в дугу аорты и по артериям разносится по организму, постепенно расходясь по капиллярной сети. Насытившись углекислым газом и отдав кислород, кровь возвращается к сердцу. По венам она собирается в правое предсердие. Это большой круг.

Рис. 3. Схема кровеносной системы млекопитающего.

Из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек. Затем стенки желудочка сокращаются и выталкивают кровь в легочную артерию, которая несёт её в лёгкие.

Артериальную кровь несут артерии, но легочная артерия несёт венозную (бедную кислородом) кровь. Легочная вена несёт артериальную (богатую кислородом) кровь.

В лёгких кровь проходит капиллярную сеть, где обогащается кислородом, и возвращается к сердцу. Там через легочные вены она вливается в левое предсердие и снова попадает в большой круг кровообращения.

Кровяное давление

Артериальное давление млекопитающих примерно такое же, как у птиц и гораздо более высокое, чем у рептилий и амфибий:

- у собаки 112/56 мм рт. ст.;

- у морского слона 120/90;

- у крысы 130/90.

Сама кровь млекопитающих имеет несколько прогрессивных отличий от крови животных других классов:

- более высокое содержание гемоглобина;

- большее количество эритроцитов;

- больший объём крови.

Что мы узнали?

Мы рассказали кратко о кровеносной системе млекопитающих. Как и у других животных, она состоит из сердца и кровеносных сосудов. Сердце имеет 4 камеры, благодаря чему артериальная и венозная кровь в сердце не смешивается и к органам поступает кровь, насыщенная кислородом. Именно эта особенность млекопитающих обеспечивает высокий уровень обмена веществ.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

-

Артёём Коробовютуб

10/10

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.1. Всего получено оценок: 256.

Источник

назад

Схематическое изображение сердца и артериальных дуг у амфибии (А), млекопитающего (Б) и типичной современной рептилии (В) и крокодила (Г), вид снизу. Разрез сердца изображен таким образом, как если бы все камеры располагались в одной плоскости. Верхние концы дуг искусственно разведены в стороны Сплошные стрелки соответствуют основным потокам венозной крови, штриховые стрелки — потокам крови, приходящей от легких. Сосуды, несущие богатую кислородом кровь, оставлены незаштрихованными, а сосуды, проводящие, по-видимому, венозную кровь, заштрихованы (по сравнению с реальным положением дел, схема значительно упрощена). 2 парных сосуда в самой верхней части каждого рисунка представляют собой внутреннюю сонную артерию (латеральнее) и наружную сонную артерию (медиальнее). У амфибий, не обладающих перегородкой между желудочками, 2 потока крови до некоторой степени смешиваются, подразделение артериального конуса обусловливает тенденцию к частичному разобщению потоков, но некоторое количество венозной крови возвращается в спинную аорту. У млекопитающих (и птиц) желудочек подразделен полностью, артериальный конус преобразован в 2 отдельных сосуда, а из набора артериальных дуг сохранились лишь системная дуга и легочная артерия. Характерное для млекопитающих состояние, очевидно, сложилось непосредственно на основе примитивного, сохранившегося у амфибий, поскольку у ныне живущих рептилий наблюдается подразделение артериального конуса не на 2 сосуда, а на 3. Строение сердца на приводимой схеме упрощено. У крокодилов имеется почти полная межжелудочковая перегородка, устранение из такой системы левой IV-й дуги даст состояние, характерное для птиц. 1 — левая системная дуга; 2 — артериальный (боталлов) проток; 3 — легочная артерия; 4 — правое предсердие; 5 — передняя полая вена; 6 — венозная пазуха; 7 — задняя полая вена; 8 — левое предсердие; 9 — желудочек; 10 — правый желудочек; 11 — левый желудочек; 12 — легочная вена; 13 — правая системная дуга; 14 — межжелудочковая перегородка; 15 — перегородка предсердий; 16 — подключичная артерия; 17 — спинная аорта; 18 — часть латеральной аорты (корня спинной аорты), сохраняющаяся у некоторых рептилий. (По Ромеру и Парсонсу, 1992.)Сердце

Сердце (cardium, или cor) является центральным органом системы крово- и лимфообращения. Оно расположено в грудной полости и снаружи заключено в околосердечную сумку — перикард (pericardium), состоящий из 2 листков, между которыми имеется щелевидная полость с небольшим количеством перикардиальной жидкости. Сердце прикрепляется к стенкам перикарда только в местах входа и выхода из него кровеносных сосудов, поэтому может легко изменять свою форму в процессе мощных сокращений. Подобно птицам, но независимо от них, сердце млекопитающих полностью разделилось на 4 камеры — относительно тонкостенные правое и левое предсердия, и толстостенные правый и левый желудочки. Каждое предсердие соединено с желудочком своей стороны атриовентрикулярным отверстием. Деятельность сердечных отделов происходит в следующей последовательности: 1) наполнение кровью и систола (сокращение) обоих предсердий, благодаря чему кровь поступает в желудочки, 2) диастола (расслабление) предсердий и систола желудочков — проталкивание крови в отходящие от сердца сосуды, 3) диастола желудочков и общая пауза сердца.

В целом сердце представляет собой усложнившееся расширение основного кровеносного ствола. Его гистологическая структура, хотя и претерпела крупные изменения, в общих чертах сравнима с наблюдаемой у других кровеносных сосудов. Здесь присутствует тонкая внутренняя выстилка — эндокард, а наружная оболочка представляет собой тонкий мезодермальный эпителий — эпикард, сходный с выстилкой полости тела. Основная масса сердца — миокард — состоит из соединительной и особой мышечной ткани. Соединительная ткань может быть плотной (особенно вокруг желудочков) и служить своеобразным скелетом. У ряда копытных в сердечной перегородке развиваются небольшие окостенения (cordis), представляющие собой опору для напряженно работающей мышцы и клапанов сердца. Сердечная мышца построена преимущественно специальными сократительными клетками — кардиомиоцитами. В полостях желудочков, а иногда и предсердий, можно обнаружить тяжи соединительной или мышечной ткани, соединяющие противоположные стенки сердца и предохраняющие его от чрезмерного расширения под действием давления.

Отверстия между сердечными камерами снабжены мощными клапанами с перепончатыми створками, дающими крови свободно проходить в одном направлении, но предотвращающими ее обратный ток. Левое предсердие отделено от левого желудочка двухстворчатым клапаном, а правое предсердие от правого желудочка — трехстворчатым. Свободные края этих клапанов прикреплены к мускульным выступам внутренних стенок желудочков посредством сухожильных тяжей, ограничивающих вдавливание клапана в закрываемое отверстие. Кроме того, клапаны обслуживаются собственными маленькими мышцами, которые сокращаются вместе со всей сердечной мышцей и обеспечивают сохранение необходимой длины соединительнотканных тяжей при изменении формы желудочка в ходе сокращения. Карманообразные полулунные клапаны имеются также в начале выходящих из сердца аорты и легочной артерии.

Схема строения сердца млекопитающих на примере человека, продольный (фронтальный) разрез (по Сапину и Биличу, 2007):

1 — аорта; 2 — левая легочная артерия; 3 — левое предсердие; 4 — левые легочные вены; 5 — левое предсердно-желудочковое отверстие; 6 — левый желудочек; 7 — клапан аорты; 8 — правый желудочек; 9 — клапан легочного ствола; 10 — нижняя полая вена; 11 — правое предсердно-желудочковое отверстие; 12 — правое предсердие; 13 — правые легочные вены; 14 — верхняя полая вена; 15 — правая легочная артерия. Стрелками показано направление тока крови.

Разделение сердца на две половины исключает смешивание венозной и артериальной крови. Однако от изоляции потоков крови в сердце будет мало проку, если, покидая его, она не будет направляться в надлежащие артериальные сосуды: оксигенированная — к голове и органам тела, венозная — к легким. Большой круг кровообращения начинается артериальным стволом в левом желудочке сердца и заканчивается полыми венами, впадающими в правое предсердие. Само сердце снабжается кровью через коронарные сосуды, разветвляющиеся в его мышечных стенках. Значение этих сосудов, несмотря на их небольшие размеры, огромно. Закрытие коронарных артерий может привести к внезапной смерти от остановки сердца. Малый, или легочный, круг кровообращения начинается легочной артерией, выходящей из более тонкостенного правого желудочка, и заканчивается легочными венами, впадающими в левое предсердие.

Пока легкие не функционируют, кислород поступает в организм зародыша не через малый, а через большой круг кровообращения — через пупочную вену, идущую от плаценты к нижней полой вене, впадающей в правое предсердье. Так кровь оказывается в правой половине сердца, связанной с малым кругом. Однако находящееся на другом конце малого круга левое предсердие не получает достаточного количества крови, поскольку сюда впадают лишь легочные вены, по которым она практически не течет. В связи с этим возникает необходимость в перераспределении крови между кругами кровообращения: иначе органы, связанные с большим кругом, не получат достаточно кислорода. На помощь приходит то обстоятельство, что предсердия у зародыша соединяются овальным окном, прикрываемым специальным клапаном. Благодаря этому окну кровь из правого предсердия может поступать в левое в количестве, достаточном для нормальной работы системы. Кроме того, легочная артерия связывается с аортой через уже упомянутый артериальный, или боталлов, проток (ductus arteriosus, или ductus Botalli), который впадает в нее ниже ответвления сонных и подключичных артерий. В эти артерии смешанная кровь попадает соответственно из правого предсердия через овальное отверстие в межпредсердной перегородке, левое предсердие и левый желудочек. В момент рождения происходит резкое изменение легочного кровообращения. При первом вдохе боталлов проток рефлекторно зажимается гладкими кольцевыми мускульными волокнами и вся кровь легочной артерии проталкивается в легкие. Возвращаясь из них по легочной вене, она наполняет левое предсердие, создавая в нем высокое давление, благодаря чему прекращается поток крови из правого предсердия через овальное отверстие, оно закрывается специальным клапаном межпредсердной перегородки и в дальнейшем зарастает. Мгновенно устанавливается характерная для взрослого животного схема кровотока, но венозный проток, несущий часть крови от кишечника в обход воротной системы печени, закрывается лишь со временем.

Последовательность сокращений предсердий и желудочков.

Предсердия иннервируются волокнами вегетативной нервной системы, которые способны регулировать ритм сокращений. Однако так как сердце продолжает сокращаться даже тогда, когда его жизнедеятельность поддерживается вне организма, в целом можно считать, что оно регулирует свою работу самостоятельно. Поскольку непрерывный переход мышечных волокон от предсердий к желудочкам отсутствует, для управления сердечной деятельностью развилась уникальная проводящая, или синовентрикулярная, система — фактически локальный аналог нервной. Она состоит из тяжей и скоплений особых мышечных волокон, неспособных сокращаться, но способных к генерации электрических импульсов и проведению их к кардиомиоцитам. При этом между элементами проводящей системы и кардиомиоциами имеются щелевидные контакты (нексусы), а между самими кардиомиоцитами — особые вставочные пластинки. Низкое электрическое сопротивление нексусов и вставочных пластинок обеспечивает распространение возбуждения с проводящей системы на кардиомиоциты и далее по всему миокарду. Именно способность клеток проводящей системы (водителей ритма, или пейсмейкеров) к самостоятельной генерации возбуждения и обусловливает автоматизм миокарда.

Важнейшими элементами проводящей системы являются синоатриальный узел, расположенный между местом впадения правой полой вены и ушком правого предсердия, и атриовентрикулярный узел, локализованный в нижней части межпредсердной перегородки. От атриовентрикулярного узла отходит пучок Гиса, по мере приближения к верхушке сердца распадающийся на волокна Пуркинье. Синоатриальный узел запускает сокращение, стимул передается преимущественно атриовентрикулярному узлу, откуда по пучку волокон нисходит в мускулатуру желудочков, обусловливая их сокращение.

Схема проводящей системы сердца млекопитающих на примере человека (по Сапину и Биличу, 2007):

1 — синусно-предсердный узел; 2 — левое предсердие; 3 — межпредсердная перегородка; 4 — предсердно-желудочковый узел; 5 — предсердно-желудочковый пучок; 6 — левая ножка предсердно-желудочкового пучка; 7 — правая ножка предсердно-желудочкового пучка; 8 — левый желудочек; 9 — проводящие мышечные волокна; 10 — межжелудочковая перегородка; 11 — правый желудочек; 12 — нижняя полая вена; 13 — правое предсердие; 14 — верхняя полая вена.

Частота сердечных сокращений (пульс) сильно варьирует, имея тенденцию к понижению у крупных и медлительных животных и повышению у мелких и подвижных. Также она зависит от возраста, физиологического состояния и характера активности животного. Так, у слона в состоянии покоя сердце сокращается приблизительно 35 раз в минуту, у коровы — 45, у овцы — 75, у собаки — 120, у кролика — 200, у ежа — 250, у крысы — 350, у мыши — 600, у летучих мышей — до 100 в покое и до 970 в полете, у мелких землероек при энергичной двигательной активности — до 1500 раз в минуту.

В последнем приведенном случае продолжительность одного сердечного цикла чрезвычайно мала и составляет всего 40-50 мс. Быстрее кровь не может проходить камеры сердца из-за своей высокой вязкости. Поэтому дальнейшее уменьшение массы тела потребует усиление кровотока для обеспечения роста интенсивности метаболизма. Есть 2 различных способа увеличить кровоток: за счет повышения частоты сердечных сокращений (а это уже невозможно) и за счет увеличения ударного (систолического) объема. Второй вариант невозможен без увеличения размеров самого сердца. А увеличение массы сердца возможно лишь при условии пропорционального изменения массы всего тела. Таким образом, у мелких млекопитающих оказываются исчерпаны все возможные способы насыщения организма кислородом. Для них характерны чрезвычайно высокая концентрация гемоглобина в крови и кислородная емкость крови. У землеройки уровень гемоглобина в крови составляет 170 г/л. У мелких летучих мышей еще выше — около 250 мг/л.

Частота пульса и интенсивность метаболизма у некоторых млекопитающих (по Наумову, 1965) Интенсивность частоты сердцебиения имеет и иное приспособительное значение. Хорошо известно учащение пульса (тахикардия) при усилении работы мышечной системы. С другой стороны, у водных и полуводных млекопитающих при погружении в воду число сердцебиений уменьшается, возникает брадикардия, что приводит к замедлению тока крови и более экономному использованию запасов кислорода в легких и воздухоносных полостях. Например, у обыкновенного тюленя (Phoca vitulina), находящегося в непогруженном состоянии, число сокращений сердца в 1 мин равно 150. Через 11 сек после погружения оно уменьшается до 60, через 27 сек — до 35 и далее устанавливается на уровне 30 в течение всего времени нахождения зверя под водой. Одновременно изменение частоты сердцебиения облегчает выравнивание кровяного давления, которое при быстром погружении китообразных (100-140 м/мин) сильно меняется в короткие промежутки времени.

Интенсивность частоты сердцебиения имеет и иное приспособительное значение. Хорошо известно учащение пульса (тахикардия) при усилении работы мышечной системы. С другой стороны, у водных и полуводных млекопитающих при погружении в воду число сердцебиений уменьшается, возникает брадикардия, что приводит к замедлению тока крови и более экономному использованию запасов кислорода в легких и воздухоносных полостях. Например, у обыкновенного тюленя (Phoca vitulina), находящегося в непогруженном состоянии, число сокращений сердца в 1 мин равно 150. Через 11 сек после погружения оно уменьшается до 60, через 27 сек — до 35 и далее устанавливается на уровне 30 в течение всего времени нахождения зверя под водой. Одновременно изменение частоты сердцебиения облегчает выравнивание кровяного давления, которое при быстром погружении китообразных (100-140 м/мин) сильно меняется в короткие промежутки времени.

Как и в случае с легкими, относительные размеры сердца млекопитающих находятся в прямом соответствии с их образом жизни и интенсивностью обмена веществ, которые в свою очередь обусловливаются общими размерами тела, двигательной активностью и положением местообитаний над уровнем моря. Сердечный индекс (относительная масса сердца, выраженная в процентах к общей массе тела) у американского ламантина (Trichechus manatus) составляет, трехпалого ленивца (Bradypus tridactylus) и кашалота (Physeter macrocephalus)

—

0,3, у саванного слона (Loxodonta africana) — 0,4, у обыкновенной полевки (Microtus arvalis) — 0,55, у обыкновенного ушана (Plecotus auritus) — 1,2-1,4, у обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) — 1,4. В двух последних случаях масса сердца превышает ожидаемую расчетную массу в 3-4 раза, что связано с предельно интенсивным метаболизмом.

Сердце синего кита (Balaenoptera musculus) существует между двумя экстремальными состояниями: в глубине оно бьется всего 2 раза в минуту, а на поверхности частота сердечных сокращений повышается до 34 ударов в минуту — это физиологический предел для животного таких размеров.

Связь между размерами тела и величиной сердца хорошо подтверждается и сопоставлением сердечного индекса систематически и экологически близких видов животных. Так, у крупного сурка-байбака (Marmota bobak) этот показатель равен 0,47, у большого суслика (Spermophilus major) — 0,61, а у малого суслика (Spermophilus pygmaeus) — 0,82. Сравним также сердечный индекс у сходных по величине мышей, перемещающихся много и быстро, и серых полевок, относительно малоподвижных: полевая мышь (Apodemus agrarius) — 0,89, европейская лесная мышь (Apodemus sylvaticus) — 0,85, полевка-экономка (Microtus oeconomus) — 0,47. У очень подвижного песца (Vulpes lagopus) отношение веса сердца к весу тела более чем вдвое превосходит таковое у относительно медлительной енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides). К сказанному можно добавить, что у домашнего кролика относительные размеры сердца в 3 раза меньше, чем у дикого зайца. Примерно та же закономерность выявляется и при сличении этого показателя у комнатной и охотничьей гончей собак.

Необычно сложно устроена кровеносная система жирафа (Giraffa camelopardalis) — иначе сердце попросту не смогло бы протолкнуть кровь по длинной шее животного к его голове и обеспечить кислородом и питательными веществами головной мозг. Сердце жирафа в 2,5 раза крупнее сердца животных сравнимых размеров, а давление, создаваемое им при сокращении, составляет 300 мм ртутного столба. Но когда жираф резко опускает голову к земле, давление крови в головном мозге поднимается незначительно: чтобы предотвратить резкий прилив крови к мозгу и предохранить его от возможного повреждения, ток крови в шейных артериях прерывают особые клапаны. Длинные ноги жирафа туго обтянуты плотной кожей — эти «компрессионные чулки» облегчают отток крови вверх, к сердцу животного. Кроме того, содержание эритроцитов, осуществляющих транспорт кислорода, в крови жирафа вдвое больше, чем, например, у человека.

вперед

в оглавление

Источник