У насекомых есть сосуды

Кровеносная система насекомых – система образований, по которым в организме насекомого перемещается гемолимфа.

Строение кровеносной системы

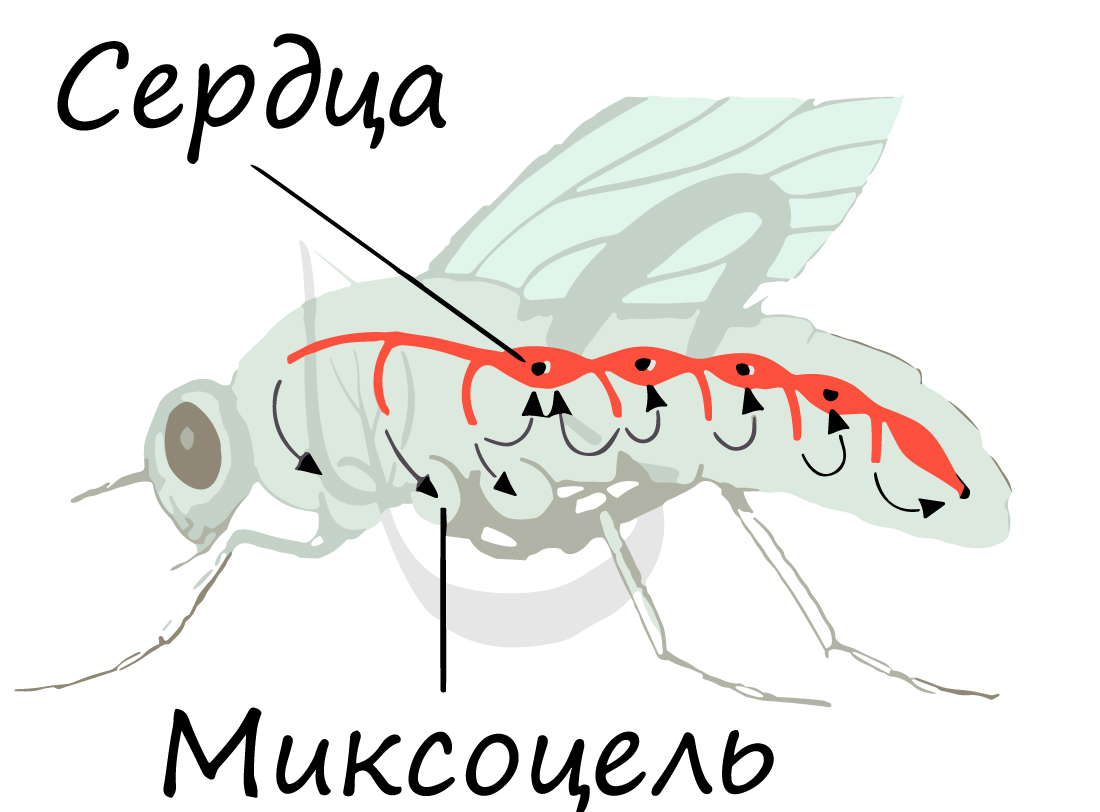

У насекомых кровеносная система имеет существенные отличия по строению от аналогичной системы органов других животных, стоящих на более высоких ступенях эволюционной лестницы. Самое главное из них заключается в том, что она незамкнутая, то есть, гемолимфа циркулирует не по закрытой сети артерий, вен и капилляров, а заполняет внутреннюю полость тела, изливается между органами и лишь частично проходит через сосуды.[1]

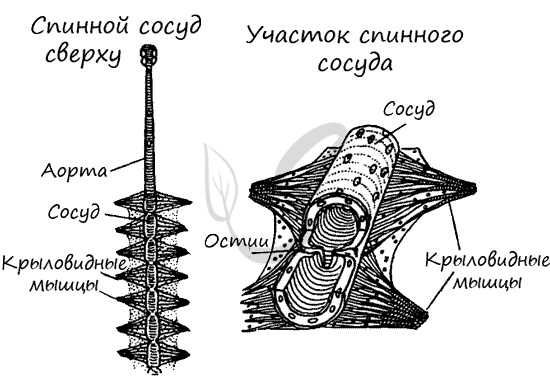

Главным структурным образованием кровеносной системы является спинной сосуд – крупная мышечная трубка, которая находится ближе к дорсальной части тела, в перикардиальном синусе.[1] Перикардиальный синус – это часть полости тела, отделенная от ниже лежащих органов спинной (верхней) мышечной диафрагмой. Помимо сосуда, в ней располагаются элементы жирового тела.[3] Спинной сосуд фиксирован к спинным склеритам при помощи коротких тяжей.[1]

Сердце насекомого, схема, поперечный срез тела

Сердце насекомого, схема, поперечный срез тела

1 – тергит, 2 – сердце, 3 – верхняя диафрагма,

4 – клетки жирового тела, 5 – перикардиальные клетки

Использовано изображение:[4]

В спинном сосуде выделяют две части:

- сердце (задний отдел);

- аорта (передний отдел). [1] (фото)

Сердце обычно проходит через все брюшко. Вокруг него могут находиться так называемые перикардиальные клетки, которые обладают способностью улавливать и накапливать в себе вещества, поступившие извне, например, хлорофилл, гемоглобин и др.[1]

Сердце достаточно длинное и состоит из нескольких камер, которые у живого насекомого пульсируют и прогоняют через себя кровь. Каждому сегменту тела, на протяжении которых расположен орган, обычно соответствует одна камера. «Своей» камеры, как правило, нет только у первого брюшного сегмента, так как в этом месте располагается переход в аорту. В аорте камер нет, она представлена простым трубчатым образованием.[3]

В каждой из камер сердца имеется пара отверстий, называемых устьицами, или остиями. Через них в сердце попадает кровь, и они же (вернее, из загнутые мембранозные края) могут выполнять функцию ограничителей, не дающих крови уходить в «неправильном» направлении. В этом смысле их можно сравнить с клапанами сердца млекопитающих, также обеспечивающими ток крови в определенном направлении.[1][2]

Передняя часть сердца не замкнута, а задний конец слепо оканчивается. Непосредственно под этим органом, частично образуя его нижнюю стенку, находятся парные пучки мышц треугольной формы. Их называют крыловидными мышцами, они связаны с нижней стенкой сердца и входят в состав верхней мышечной диафрагмы тела насекомых.[1]

Аорта расположена кпереди от сердца, она обычно имеет меньший диаметр и располагается в грудном отделе тела, начинаясь в первом брюшном сегменте и продолжаясь по направлению к голове. У большинства насекомых она более или менее прямая, но, к примеру, у Пчел образует 18 плотно сложенных петель.[3]

Утолщения оснований усиков богомола – место расположения пульсирующих органов

Утолщения оснований усиков богомола – место расположения пульсирующих органов

Использовано изображение:[6]

Кровообращение

Через остии (устьица) кровь всасывается в камеры сердца. Это возможно благодаря пульсации самих камер и сокращению мышц диафрагм (как верхней, так и нижней). Во время пульсации происходит перемещение потока гемолимфы в направлении сзади наперед (еще одно отличие от высших животных, у которых кровь движется по телу преимущественно спереди назад).[1][2]

Момент, когда камеры сердца находятся в расслабленном состоянии, называется диастолой, а их сокращение носит название систолы. Во время диастолы кровь входит в камеры, в систолу из них выталкивается. Внутри спинного сосуда создается положительное давление, которое раскрывает передние клапаны сердца, закрывает задние и продвигает кровь в нужном направлении.[1]

Аорта проводит гемолимфу по направлению к голове; там сосуд заканчивается, и гемолимфа свободно изливается в полость головы. Затем она снова переходит в полость тела, распространяясь между органами в направлении к заднему концу тела. После гемолимфа снова всасывается устьицами и возвращается в сердце.[1]

В придатки тела – усики, ноги, крылья и т.д. – кровь проходит с трудом. Для того, чтобы облегчить этот процесс, в организме насекомых появилось новообразование – дополнительные (местные) пульсирующие органы. Это как бы «мини-сердца», расположенные у основания того или иного придатка и при помощи мышечных волокон перекачивающие гемолимфу. Например, у многих Прямокрылых у основания усиков имеются утолщения: как раз в них и расположены местные пульсирующие органы, выглядящие в виде ампул. (фото) В других случаях эти структуры могут быть представлены мембранозными образованиями большой протяженности.[1]

Функции кровеносной системы насекомых

В организме животных главной функцией кровеносной системы является доставка к органам кислорода, который переносят клетки крови. У большинства насекомых гемолимфа не выполняет дыхательной функции, так как кислород непосредственно доставляется к тканям через трахеи. Однако, благодаря движению крови, становится возможным:

- Доставлять клеткам питательные вещества. Простые молекулы питательных веществ, образующиеся в кишечнике при расщеплении пищевых частиц, усваиваются и переходят в кровь, с которой, благодаря работе сердца, разносятся по всему телу и поступают в ткани.[3]

- Освобождать организм от растворимых продуктов обмена веществ, в первую очередь, продуктов азотистого обмена. Из движущейся гемолимфы мочевая кислота и другие образования эффективнее фильтруются мальпигиевыми сосудами.

- Осуществлять защитную функцию. При ранениях дефекты покровов «затыкаются» пробками из клеток гемолимфы-гемоцитов. Это было бы невозможно, если бы жидкость в теле насекомого находилась без движения.[3]

- беспечивать работу иммунитета. Перемещение по телу гемоцитов, отвечающих за иммунную защиту, дает возможность реагировать на возникшие угрозы в виде заражения бактериями или проникновения в организм паразитов.[3]

Личинки комара Culex

Личинки комара Culex

Использовано изображение:[5]

Особенности кровеносной системы насекомых

У некоторых насекомых (например, у личинки комара Culex (фото) существуют дополнительные «фрагменты» кровеносного русла: кровяные жабры. Это выступы тела в виде лепестков, заполненные гемолимфой. У указанного насекомого они находятся на стенках задней кишки и снаружи не видны. Раньше считалось, что они, подобно трахейным жабрам, путем диффузии получают кислород, который с кровью разносится к тканям. Оказалось, что это не так. Кровяные жабры, во-первых, всасывают воду, а во-вторых, они способны усваивать из окружающей среды ионы NaCl. Таким образом, их функция – в поддержании водно-электролитного обмена в организме водных насекомых.[3]

В животном мире существует правило: чем меньше размер живого существа, тем чаще у него происходят сердечные сокращения. Среди насекомых это правило часто нарушается. Число сердечных сокращений у них может быть различным и в большой степени зависит от действия внешней среды, вида, «возраста» и, конечно же, физиологического состояния особи. В среднем, оно может колебаться от 15-30 до 150 ударов в минуту. Для сравнения, сердце человека бьется с частотой 60-80 в минуту.[1][2]

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Литературные источники:

1.

Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – 3-е издание., доп.- М.: Высш.школа, 1980. – 416 с.,ил.

2.

Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. – Общая и сельскохозяйственная энтомология. – М.: Колос, 1983.-416 с.

3.

Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. – М.Л. Советская наука. 1949.-900 с., ил.

Изображения (переработаны):

4.

Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. – М.Л. Советская наука. 1949.-900 с., ил. Иллюстрации из книги. ©

5.

6.

Свернуть Список всех источников

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 июля 2018; проверки требует 1 правка.

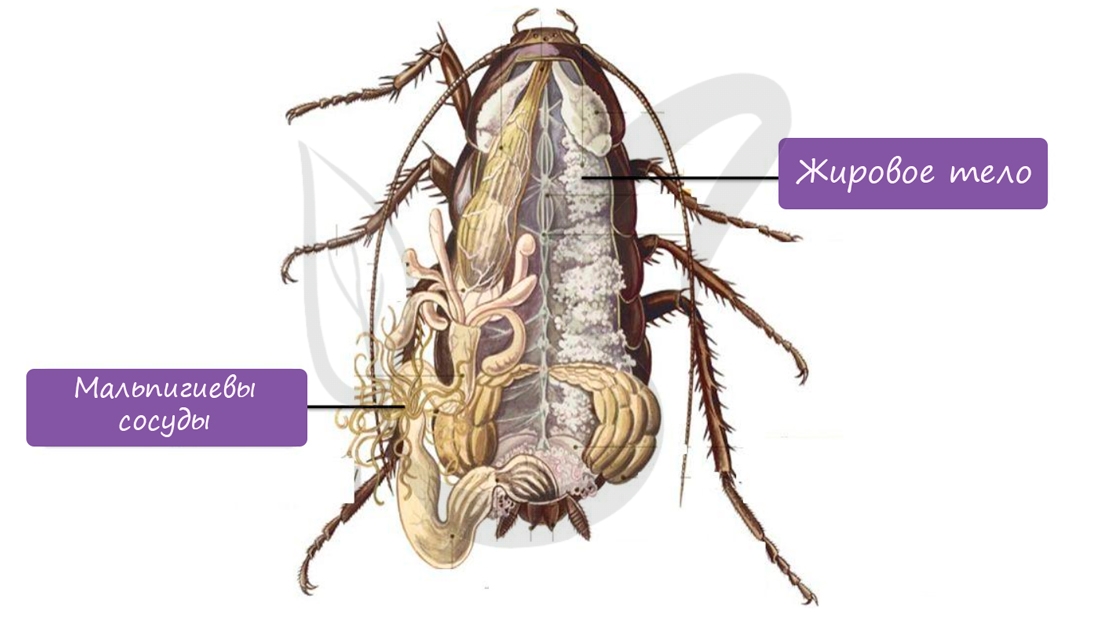

Мальпигиевы сосуды – органы, выполняющие функцию выделения и осморегуляции у ряда наземных членистоногих: Atelocerata (насекомые и многоножки) и паукообразных. По-видимому, в этих группах они возникли независимо: из эктодермы у насекомых и многоножек и из энтодермы у паукообразных. Иногда в качестве мальпигиевых сосудов рассматриваются выросты кишечника, имеющиеся у близких к членистоногим тихоходок (Догель, 1981). Названы в честь биолога Мальпиги, открывшего их в 1669 году.

Строение[править | править код]

Мальпигиевы сосуды представляют собой слепо замкнутые эпителиальные канальцы, открывающиеся на границе средней и задней кишки. Однако у некоторых (Nicrophorus, Gnaptor, Coccoidea) они открываются в среднюю кишку, у некоторых (личинки бабочек, бронзовок, муравьиного льва) – в заднюю.

Число мальпигиевых сосудов бывает от 2 до 150 (у медоносной пчелы), они слабо развиты у протур и совсем отсутствуют у коллембол, у тлей они вторично редуцируются.

Мальпигиевые сосуды могут свободно заканчиваться в гемолимфе, в ряде случаев они срастаются попарно, образуя замкнутые петли. Иногда кончики канальцев прободают мышечную оболочку задней кишки. Это явление носит название криптонефрии (у жуков, сетчатокрылых, гусениц и личинок пилильщиков). Срастание мальпигиевых сосудов с кишечником отмечается для наземных представителей, вынужденных экономить воду. Криптонефриальная часть выделительной трубочки помогает насасывать воду из задней кишки. У насекомых, живущих в воде или почве, криптонефрия не наблюдается.

Стенки сосудов построены из однослойного эпителия. Клетки разрежены, особенно в концевом отделе. Подобно эпителию средней кишки, поверхность клеток, обращённая в просвет, несёт рабдориум, её слой плазматических палочек. Снаружи эпителий прикрывается базальной мембраной, сосуды имеют собственную мускулатуру и способны изгибаться.

Каждый сосуд функционально разделяется на две части. Концевой отдел пропускает внутрь себя воду и растворимые соли мочевой кислоты из гемолимфы. Далее они продвигаются к основанию сосуда, в среду, богатую СО2. Мочевая кислота вытесняется из соли угольной и выпадает в осадок, а гидрокарбонат выходит в гемолимфу. Кристаллы мочевой кислоты продвигаются к выходу в кишку, а затем удаляются с экскрементами. Такое функционирование мальпигиева сосуда описано Шванвичем для клопа Rhodnius, тогда как возможно и другое: когда выпадение кристаллов мочевой кислоты происходит внутри клеток сосуда, а канал осуществляет только вывод.

Функции[править | править код]

Выделительная[править | править код]

Мальпигиевы сосуды насекомых и многоножек избавляют организм от избытка азота главным образом в форме мочевой кислоты, а паукообразных – в форме гуанина (Догель, 1981). Оба вещества – гетероциклы из двух колец – соединения, с соотношением азот/водород большим, чем имеет мочевина (продукт выделения млекопитающих). Таким образом, оно более пригодно для экономии воды.

Помимо мочевой кислоты, мальпигиевы сосуды способны выделять ион аммония, мочевину и салициловую кислоту (актуально для насекомых, питающихся Salix).

Экскреторные функции мальпигиевых сосудов тесно связаны с функциями задней кишки. В простейшем случае мальпигиевы сосуды только насасывают плазму гемолимфы и передают её в заднюю кишку. Все остальные задачи выполняют ректальные сосочки задней кишки, которые возвращают в гемолимфу воду и другие полезные вещества, а обезвоженные экскреты и «лишние» молекулы удаляют из организма. У многих насекомых мальпигиевы сосуды также участвуют в обратном отсасывании воды, образуя с задней кишкой единый комплекс выделительных органов.

Другие функции мальпигиевых сосудов[править | править код]

Помимо выделения, мальпигиевые сосуды могут выполнять и другие функции. У ряда насекомых (прямокрылые, жужелицы, жуки-мертвоеды) в них может образовываться пищеварительный фермент дипептидаза (Шванвич, 1949).

Мальпигиевые сосуды некоторых насекомых могут выделять гранулы углекислого кальция. У мух он растворяется в крови при окуклении и затем отлагается в стенках пупария. Аналогичное растворение происходит у палочников, но кальций поступает затем в стенку хориона яйца.

У личинки муравьиного льва и хризопы перед окуклением мальпигиевы сосуды секретируют шёлк, из которого личинка прядет свой кокон. В момент шёлковыделения клетки становятся многоядерными.

Сама экскреторная мочевая кислота может также иметь дополнительные функции. У белянок, сетчатокрылых, ос, сирфид она идёт на построение пигментов пуриновой природы – белых, жёлтых и оранжевых. У личинок пенниц мочевая кислота вместе со омыляющим ферментом, выводясь с экскрементами, соединяются с выделяемым специальной железой воском, образуя защитную пену.

Использованная литература[править | править код]

- Тыщенко В. П. Физиология насекомых. М.: Высшая школа, 1986. 303 с.

- Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии. М.-Л.: Советская наука, 1949. 895 с.

- Догель В. А. Зоология беспозвоночных. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981. 606 с.

- Клюге Н. Ю. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. СПб.: Лань, 2000. 336 с.

Источник

Класс насекомые лидирует по числу видов среди всех животных. На настоящее время описано около 1,1 млн. видов насекомых, при том факте, что истинное число видов оценивается от 2 до 8 млн. разными исследователями. Можно смело заявить, что половина (скорее всего, гораздо больше) видов насекомых еще не изучены.

“Насекомые. Они – истинные хозяева земли” – сказал В.М. Песков. Это действительно так, люди – редкое исключение в мире насекомых. Именно они сейчас эволюционно достигли наивысшего расцвета, отлично приспособившись к жизни в среде людей. Так что с точки зрения эволюции мы с вами живем в эру господства насекомых, удивительных существ, сложные инстинкты и поведение многих из которых поражает.

С помощью танца пчелы могут сообщать друг другу, в каком направлении и как далеко от их местоположения находится корм. Если расстояние менее 100 метров, пчела исполняет круговой танец, а если более 100 метров – виляющий танец, в виде восьмерки. Только насекомым свойственна общественная организация, разделение труда между особями.

Насекомых изучает интереснейшая наука – энтомология (от греч. entoma – насекомые и logos – слово, учение), в этой статье мы познакомимся с их общим строением.

- Покровы тела, опорно-двигательная система

Тело дифференцировано на голову (5 слившихся сегментов), грудь (3 сегмента) и брюшко (8 сегментов). На голове находится одна пара усиков – антенны, являющиеся органами обоняния и осязания. Полость тела насекомых смешанная (миксоцель), она позволяет во время линьки значительно увеличивать объем тела за счет увеличения давления крови.

Многие насекомые способны к удивительному движению в воздухе – полету. Первая пара крыльев носит названия надкрылья: в полете они не участвуют, это плотные хитинизированные образования, прикрывающие часть груди и брюшка. Вторая пара крыльев принимает непосредственное участие в полете, имеет вид уплощенных перепончатых образований.

Три пары ходильных ног крепятся к груди. Членистая конечность насекомого оканчивается двумя коготками, между которыми иногда располагаются присоски. Конечности насекомых разнятся по выполняемой функции, в соответствии с ней получая свои названия: копательная, бегательная, прыгательная, плавательная, собирательная.

Тело насекомых, как и всех членистоногих, покрыто хитиновой кутикулой – наружным скелетом. Эта плотная оболочка насекомого сдерживает рост. Запомните, что насекомые активно растут только в личиночной стадии и в период линьки, когда хитиновый покров до конца не сформирован или сброшен.

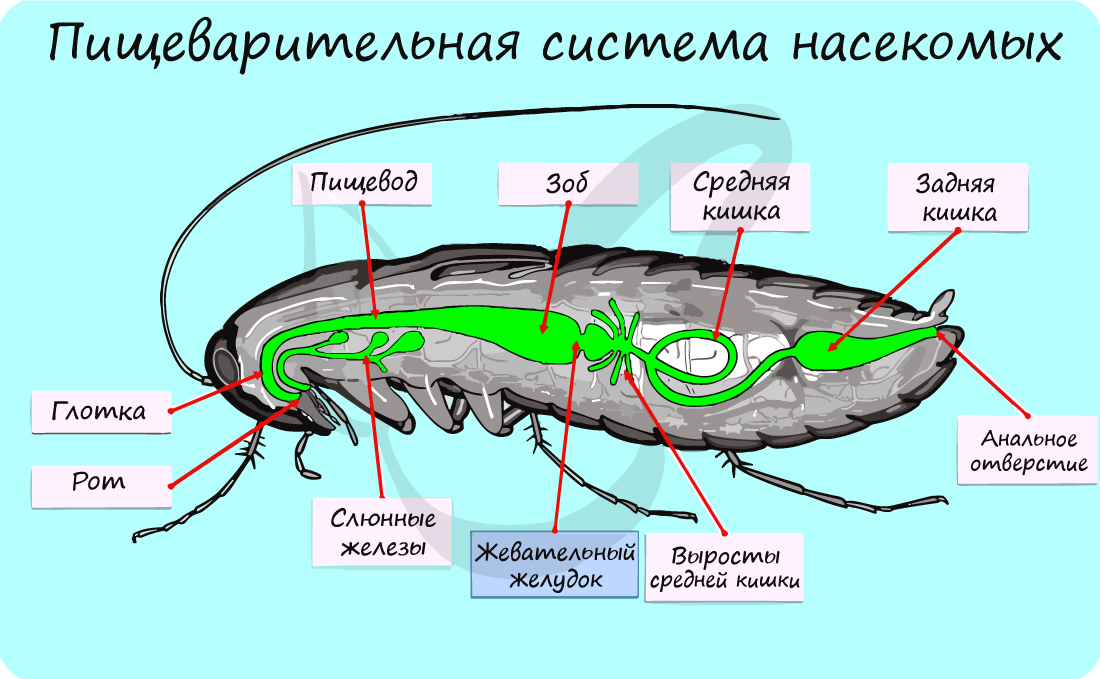

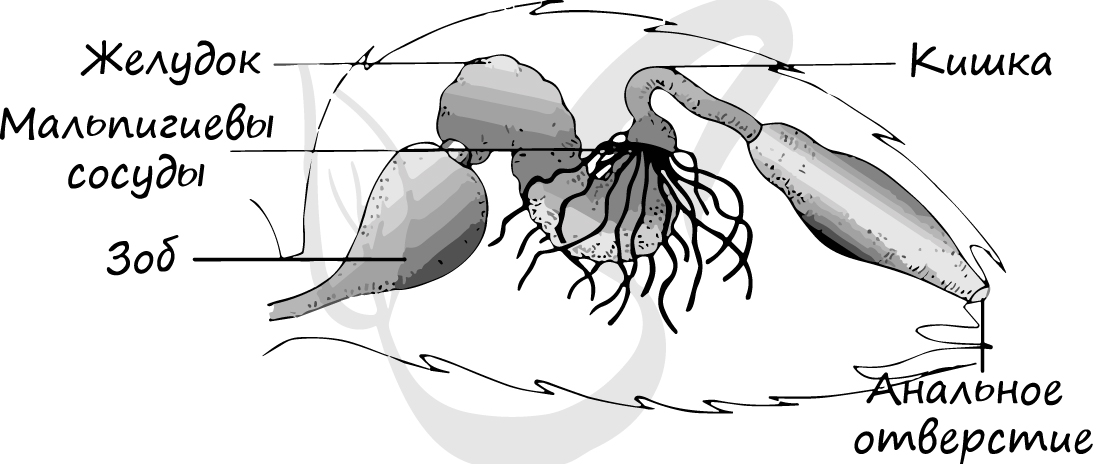

- Пищеварительная система

Состоит из переднего, среднего и заднего отделов. К переднему отделу относятся рот, глотка, пищевод, который часто имеет расширение – зоб, желудок. После желудка начинается средний отдел – кишечник, от которого отходят многочисленные слепо заканчивающиеся выросты, увеличивающие всасывательную поверхность. В заднем отделе кишечника происходит формирование экскрементов и всасывание воды, заканчивается задняя кишка анальным отверстием.

Особо необходимо отметить развитую мускулатуру желудка, который называется – мускульный. В нем происходит дополнительное перетирание пищи. После этого пищевые частицы расщепляются до мономеров, которые всасываются кишкой и попадают в гемолимфу. С ее током питательные вещества достигают внутренних органов и тканей.

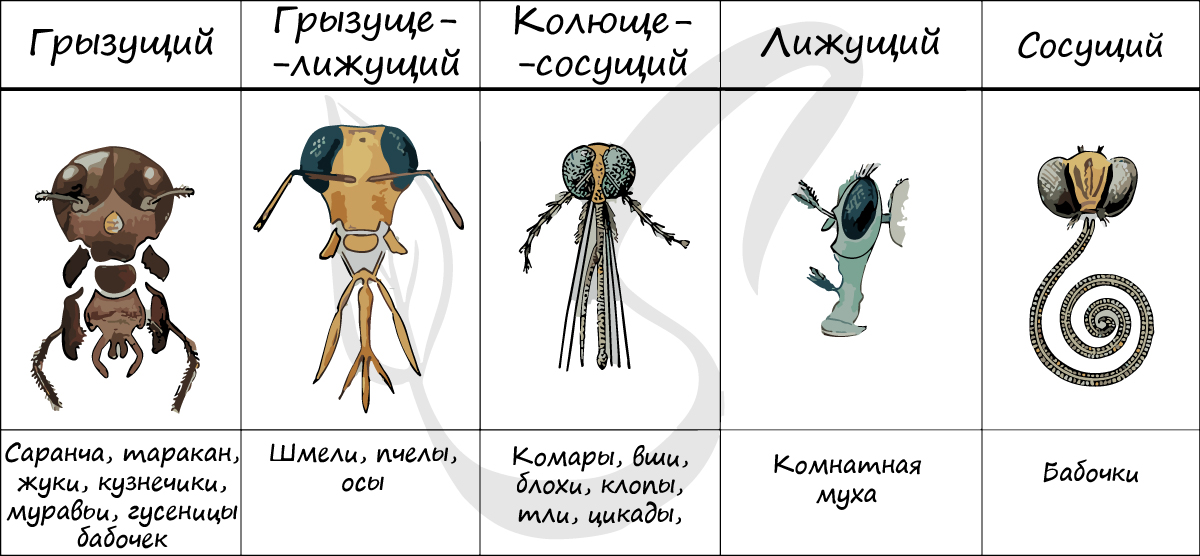

У большинства насекомых имеются слюнные железы. Насекомые обладают самыми разнообразными сложноустроенными ротовыми аппаратами. Строение ротового аппарата отражает способ питания. Ниже вы видите таблицу, отражающую многообразие ротовых аппаратов у насекомых.

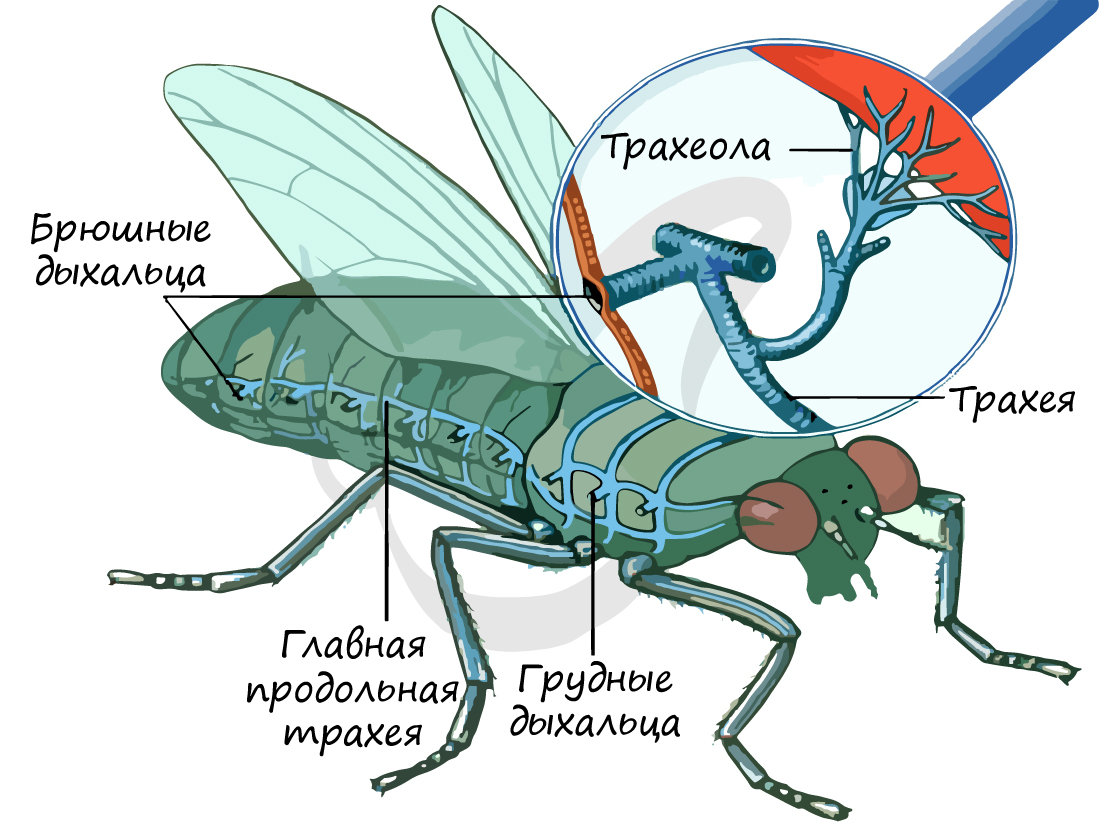

- Дыхательная система

Дыхательная система представлена сильно разветвленной системой трахей, которые выполняют функцию наружного дыхания. На головогруди и брюшке у насекомых находятся дыхальца (стигмы) – дыхательные отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду.

Кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки целиком принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки (трахеолы) и подходят к небольшим группам клеток. У части быстролетающих насекомых (мухи, пчелы) трахеи образуют расширенные участки – воздушные мешки, которые улучшают вентиляцию трахейной системы и уменьшают удельный вес тела

- Кровеносная система

Для насекомых характерен незамкнутый (лакунарный) тип кровеносной системы. Кровь свободно движется по лакунам (синусам), непосредственно омывая внутренние органы и ткани. Функцию сердца выполняет спинной сосуд: благодаря его сокращениям кровь перекачивается из задней части тела в переднюю.

Функционирование сосуда-сердца схоже с таковым у ракообразных. В момент расслабления сосуда-сердца через отверстия (остии) кровь наполняет его, а в момент сокращения (систолы) кровь выталкивается в артерии, затем попадает в полость тела, омывает органы и ткани.

Внутреннюю среду насекомых составляет гемолимфа, представляющая собой бесцветную или желтоватую жидкость. В гемолимфу из кишечника всасываются питательные вещества, после чего доставляются к клеткам организма. В нее же удаляются побочные продукты обмена веществ.

- Выделительная система

Органы выделения представлены мальпигиевыми сосудами (в честь итал. биолога и врача – Марчелло Мальпиги). Это длинные трубчатые выросты насекомых и паукообразных, которые расположены на границе средней и задней кишки.

Как вы помните, перед насекомыми стоит сложная задача: максимально сохранить воду в организме. Мальпигиевы сосуды этому способствуют: в них поступают продукты обмена веществ из гемолимфы в виде суспензии. По мере продвижения по мальпигиевым сосудам, из суспензии всасывается вся вода обратно в гемолимфу, а продукты обмена веществ (кристаллы мочевой кислоты) в сухом виде поступают в кишку и выводятся из организма с экскрементами.

К органам выделения также относится жировое тело. Жировое тело – образование мезодермального происхождения, содержащие запасы питательных веществ, которые постоянно расходуются организмом. В жировом теле могут накапливаться и продукты обмена веществ: продукты распада, что нейтрализует их токсическое действие.

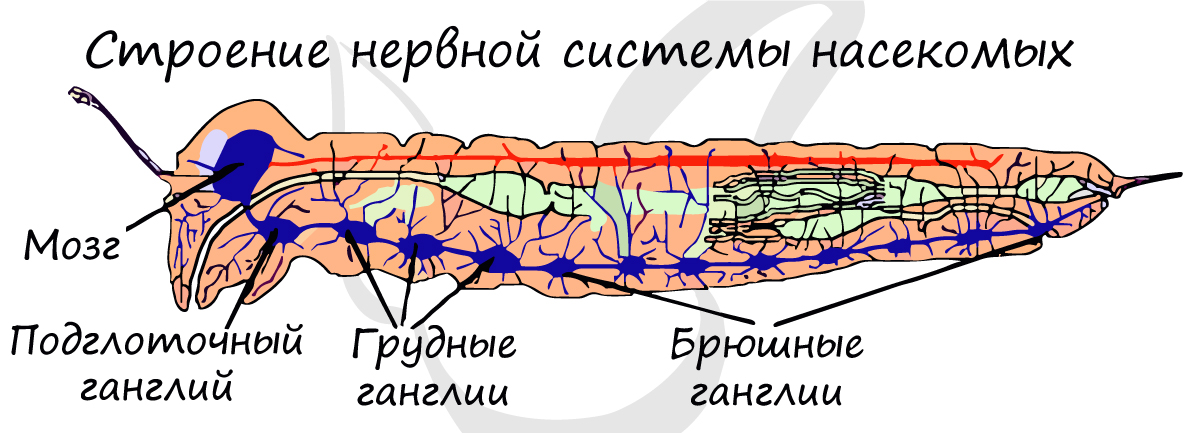

- Нервная система

Тип нервной системы насекомых – узловой. Состоит она из головного мозга (надглоточного ганглия), подглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки.

Головной мозг имеет сложное строение, образован в результате слияния 3 ганглиев и состоит соответственно из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. От мозга отходят нервные тяжи – коннективы, которые направляются к подглоточному ганглию, в совокупности образуя окологлоточное нервное кольцо.

Наиболее развитые ганглии в брюшной нервной цепочке находятся в груди, так как они иннервируют сложную работу конечностей и крыльев. Узлы распределены неравномерно: 3 ганглия находятся в груди, 8 – в брюшке.

Органы чувств развиты хорошо. Глаза простые или сложные (фасеточные), одна пара усиков (антенн), на которых располагаются органы обоняния и осязания. Имеются органы вкуса, локализующиеся на щупиках нижней губы и нижней челюсти.

Такое прогрессивное развитие нервной системы заложило фундамент для появления у насекомых сложнейших и удивительных рефлексов. Среди всех беспозвоночных только насекомые отличаются общественным (социальным) образом жизни: они совместно строят гнездо, ухаживают за потомством, разделяют обязанности среди членов семьи. Общественными насекомыми являются пчелы, осы, муравьи, шмели.

Заметим, что в переднем отделе мозга расположены грибовидные тела, ассоциативные центры головного мозга. Особенно хорошо развиты грибовидные тела у насекомых, ведущих общественный образ жизни, что связано с их сложным поведением.

- Половая система

Насекомые раздельнополы, гермафродиты среди них встречаются очень редко. Часто встречается хорошо выраженный половой диморфизм – внешние различия между самцом и самкой.

Половые железы парные: у мужских особей – семенники, у женских – яичники. От семенников и яичников соответственно отходят семяпроводы и яйцеводы, впадающие в семяизвергательный канал и влагалище. Оплодотворение у насекомых внутреннее: с помощью совокупительных органов семя вводится самцом в половые пути самки.

Развитие может быть прямым или непрямым. Запомните, что у всех насекомых развитие непрямое.

Непрямое развитие может протекать с метаморфозом (от греч. morphosis – превращение) – полное превращение, или без него – неполное превращение.

Метаморфоз – глубокое преобразование строения организма, переход из одной формы в другую, сопровождающийся появлением новых элементов строения и функций.

Как заметно из схемы выше, неполное и полное превращение отличаются наличием стадии куколки, это именно та стадия, в которую и происходит метаморфоз. О том, для каких насекомых характерно развитие с метаморфозом, а для каких нет – вы узнаете из следующей статьи.

Классический пример метаморфоза – превращение гусеницы в бабочку. В коконе (стадия куколки) в организме гусеницы происходит растворение практически всех тканей, за исключением нервной и кровеносной систем. В результате такого метаморфоза образуется новый организм – бабочка, сильно отличающаяся от гусеницы.

Логично предположить, что у насекомых с неполным превращением личинка напоминает взрослую особь, но меньше ее в размерах. У насекомых с полным превращением, которое сопровождается метаморфозом (гусеница становится бабочкой), личинка совершенно не похожа на взрослую особь, разительно отличается от нее по строению и функциям.

Особо необходимо отметить партеногенез. Партеногенез (от греческого parthenos – дева, девственница и genesis – рождение) – одна из форм полового размножения, при котором новый организм развивается из яйцеклетки без ее оплодотворения. Поскольку мужская гамета не участвует в данном процессе, генотип потомства содержит исключительно гены матери.

Партеногенез встречается у следующих насекомых: тли, муравьи, пчелы, осы, шмели, тутовый шелкопряд. Партеногенез относится именно к половому (а не бесполому) типу размножения, поскольку новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (женской гаметы). Данный процесс играет важную роль: он значительно увеличивает темпы роста популяции, регулирует соотношение женских и мужских особей, обеспечивает продолжение существования вида.

Искусственный партеногенез у тутового шелкопряда впервые был получен А.А. Тихомировым в 1886 году, а практика развита Б.Л. Астауровым, который придумал искусственный способ получения самцов тутового шелкопряда, дающих повышенный выход ценного материала – шелкового волокна высокого качества.

Значимость насекомых для человека трудно переоценить. Они выполняют множество полезных функций:

Источник