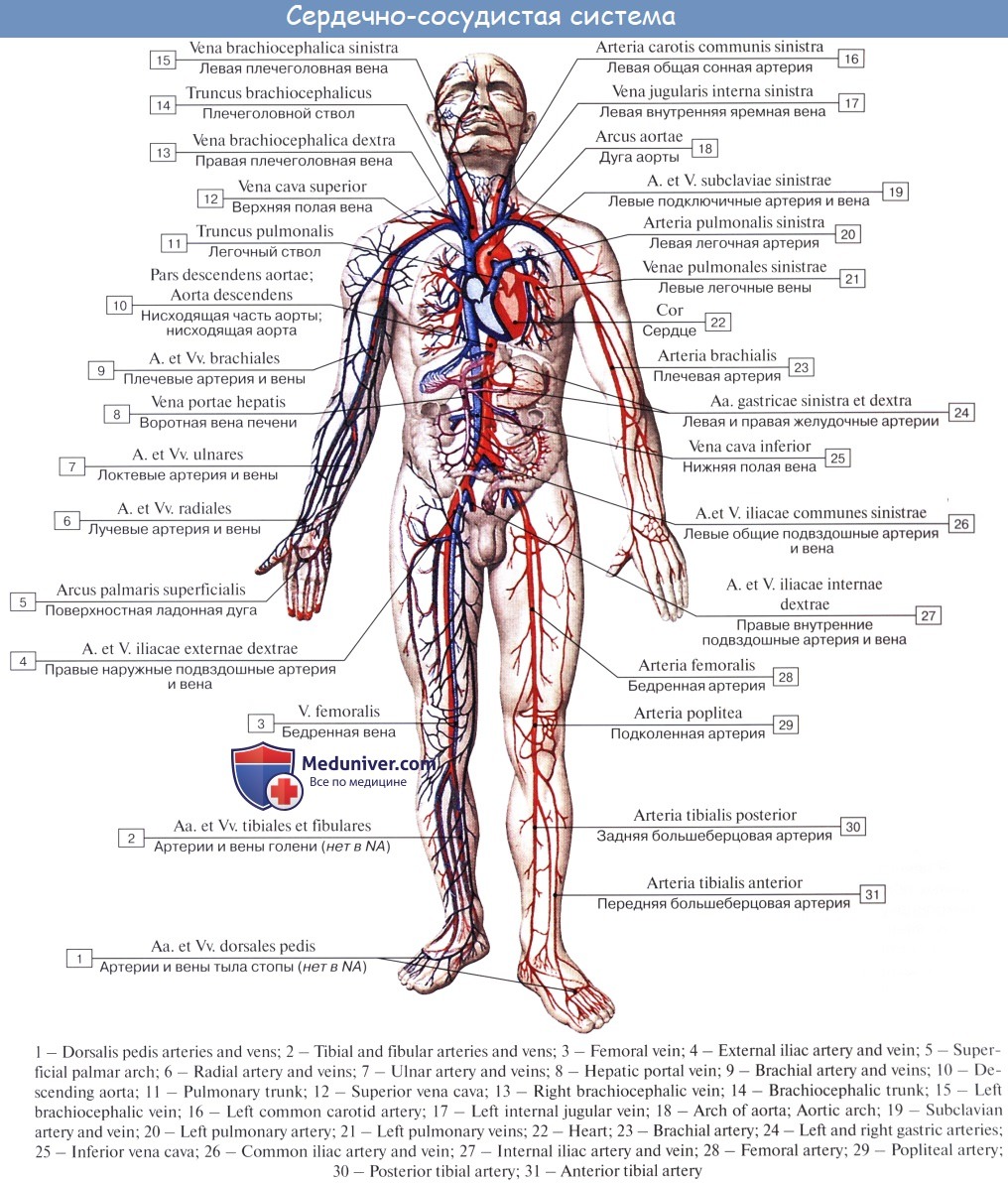

Учение о кровеносных сосудах

- Бедренная артерия

- Подколенная артерия

- Задняя большеберцовая артерия

- Передняя большеберцовая артерия

Ангиология, angiologia(от греч. angeion — сосуд и logos — учение), объединяет данные об изучении сердца и сосудистой системы.

Учитывая ряд морфологических и функциональных особенностей, единую сосудистую систему делят на кровеносную систему, systemasanguineum, и лимфатическую систему, systemalimphaticum. Сосудистая система, транспортирующая кровь, haema, и лимфу, lympha, тесно связана с системой кроветворных и иммунных органов (костный мозг, тимус, лимфатические узлы, лимфоидная ткань небной, язычной, трубной и других миндалин, селезенка и печень — в эмбриональном периоде), постоянно восполняющей погибающие форменные элементы крови.

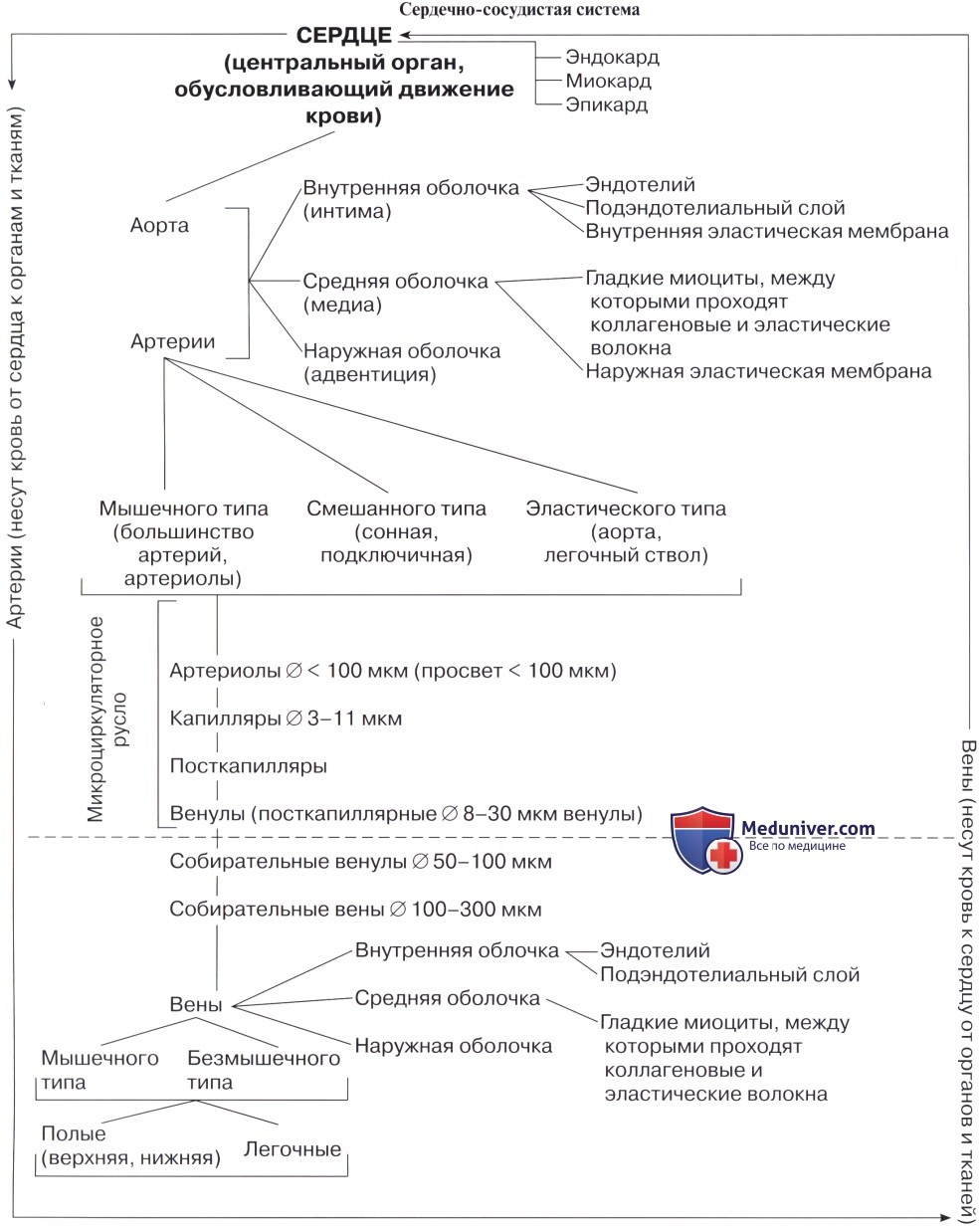

В соответствии с направлением движения крови кровеносные сосуды подразделяются на артерии, arteriae, приносящие кровь от сердца к органам, капилляры, vasa сарillaria, через стенку которых происходят обменные процессы, и вены, venae,— сосуды, несущие кровь из органов и тканей к сердцу.

Артерии последовательно ветвятся на все более мелкие сосуды, имеющие более тонкие стенки. Наиболее мелкие их разветвления составляют артериолы, arteriolae, и прекапилляры, precapillares, переходящие в капилляры. Из последних кровь собирается в посткапилляры, postcapillares, и далее в венулы, venulae, соединяющиеся в мелкие вены. Артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, венулы, а также артериоловенулярные анастомозы, anastomoses arteriolovenulares, составляют микроциркуляторное русло, которое обеспечивает обмен веществ между кровью и тканями в органах. В микроциркуляторное русло входят также лимфокапиллярные сосуды, vasalymphocapillares, пространственное положение которых тесно связано с кровеносными капиллярами.

Строение микроциркуляторного русла зависит от типа ветвления артериол.

Для аркадного типа разветвления артериол характерно образование многочисленных анастомозов между их ветвями, как и между притоками венул. При терминальном типе разветвления артериол анастомозы между концевыми ветвями артериол не образуются: после ветвления на несколько порядков артериолы без резкой границы переходят в прекапилляры, а последние — в капилляры. Строение микроциркуляторного русла отличается выраженными органоспецифическими особенностями, которые обусловлены специализацией кровеносных капилляров.

Стенки артерий, вен и лимфатических сосудов состоят из трех слоев: внутреннего, среднего и наружного.

Внутренняя оболочка, tunicaintima, сосуда состоит из эндотелия, представленного тесно прилегающими друг к другу эндотелиоцитами, расположенными на субэндотелиальном слое, который является камбиальным для последних.

Средняя оболочка, tunicamedia, образована главным образом циркулярно расположенными гладкими мышечными клетками, а также соединительнотканными и эластическими элементами.

Наружная оболочка, tunicaexterna, состоит из коллагеновых волокон и ряда продольных пучков эластических волокон.

Кровоснабжаются сосуды, как кровеносные, так и лимфатические, небольшими тонкими артериями и венами — сосудами сосудов, vasavasorum, а лимфа оттекает по лимфатическим сосудам сосудов, vasalymphaticavasorum.

Иннервацию сосудов обеспечивают сосудистые нервные сплетения, залегающие в наружной и средней оболочках стенки сосудов и образованные нервами сосудов, пп. vasorum. В состав этих нервов входят как вегетативные, так и соматические (чувствительные) нервные волокна.

Строение стенок артерий и вен имеют отличия. Стенки вен тоньше, чем стенки артерий; мышечный слой вен развит слабо. В венах, особенно в мелких и средних, имеются венозные клапаны, valvulaevenosae.

В зависимости от степени развития мышечных или эластических элементов средней оболочки различают артерии эластического типа (аорта, легочный ствол), мышечно-эластического типа (сонная, бедренная и другие артерии такого же калибра) и артерии мышечного типа (все остальные артерии).

Стенки капилляров состоят из одного слоя эндотелиальных клеток, расположенного на банальной мембране.

Калибр и толщина стенок кровеносных сосудов по мере удаления их от сердца в результате постепенного деления в органах и тканях тела меняются. В каждом органе характер ветвления сосудов, их архитектоника, имеют свои особенности.

Вне- и внутриорганные сосуды, соединяясь между собой, образуют соустья, или анастомозы (внеорганные и внутриорганные). В отдельных местах анастомозы между сосудами настолько многочисленны, что образуют артериальную сеть, retearteriosum,венозную сеть, retevenosum, или сосудистое сплетение, plexusvasculosus. Посредством анастомозов соединяются более или менее удаленные один от другого участки сосудистого ствола, а также сосуды в органах и тканях. Эти сосуды принимают участие в образовании коллатерального (окольного) кровообращения (коллатеральные сосуды, vasacollateralia) и могут восстанавливать кровообращение в той или иной части тела при затруднении движения крови по основному стволу.

Кроме анастомозов, соединяющих два артериальных или венозных сосуда, встречаются соединения между артериолами и венулами — это артериоловенулярныеанастомозы, anastomosesarteriolovenulares. Артериоловенулярные анастомозы образуют так называемый аппарат сокращенного кровообращения — дериватный аппарат.

В ряде участков артериальной и венозной системы имеется чудесная сеть, retemirabile. Она представляет собой сеть капилляров, в которых приносящие и выносящие сосуды однотипны: например, в клубочке почечного тельца, glomerulus renalis, где приносящий артериальный сосуд разделяется на капилляры, которые снова соединяются в артериальный сосуд.

Атлас анатомии человека.

Академик.ру.

2011.

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Сосудистая система представляет собой систему трубок, по которым через посредство циркулирующих в них жидкостей (кровь и лимфа), с одной стороны, совершается доставка к клеткам и тканям организма необходимых для них питательных веществ, с другой стороны, происходит удаление продуктов жизнедеятельности клеточных элементов и перенесение этих продуктов к экскреторным органам (почкам).

У кишечнополостных пищеварительная полость дает от себя многочисленные выросты, чем облегчается доставка питательных веществ к отдельным частям тела. Но уже у немертин (подтип червей) появляются три обособленных кровеносных сосуда. Ланцетник имеет замкнутую систему кровообращения, которая лишена еще, однако, сердца; передвижение бесцветной крови ланцетника вызывается пульсацией самих сосудов.

В кровеносной системе позвоночных появляется сердце как пульсирующий орган, постепенно усложняющийся в своем строении в течение филогенеза (рис. 198).’

Сердце рыб состоит из двух камер: воспринимающей кровь — предсердия, перед которым находится венозная пазуха, sinus venosus, и изгоняющей — желудочка, после которого идет артериальный конус, conus arteriosus. Через все сердце протекает венозная кровь, которая поступает далее через жаберные артерии к жабрам, где и происходит обогащение ее кислородом (жаберный тип дыхания).

У амфибий в связи с начавшимся выходом из воды и появлением наряду с жаберным и легочного типа дыхания начинается образование легочного круга кровообращения: из последней жаберной артерии развивается легочная артерия, несущая кровь из сердца в легкие, где и совершается газообмен. В связи с этим воспринимающая часть сердца — предсердие — делится перегородкой на два отдельных предсердия (правое и левое), вследствие чего сердце становится трехкамерным.

При этом в правом предсердии течет венозная кровь, в левом — артериальная, а в общем желудочке — смешанная. В личиночном состоянии функционирует жаберное кровообращение, во взрослом — легочное, что отражает начавшийся переход из водной среды к воздушной.

У рептилий с окончательным выходом на сушу и развитием легочного типа дыхания, полностью вытесняющего жаберный, происходит дальнейшее развитие легочного кровообращения, так что складывается 2 круга кровообращения: легочный и телесный. Соответственно этому и желудочек начинает делиться неполной перегородкой на два отдела — правый и левый желудочки. У птиц, млекопитающих и человека наблюдается полное разделение сердца перегородкой на 2 желудочка соответственно двум кругам кровообращения.

Благодаря этому у них венозная и артериальная кровь вполне отделены: венозная течет в правом сердце, артериальная — в левом.

По характеру циркулирующей жидкости сосудистую систему человека и позвоночных можно разделить на два отдела: 1) кровеносную систему — систему трубок, по которым циркулирует кровь (артерии, вены, отделы микроцирку-ляторного русла и сердце), и 2) лимфатическую систему — систему трубок, но которым движется бесцветная жидкость — лимфа. В артериях кровь течет от сердца на периферию, к органам и тканям, в венах — к сердцу.

Движение жидкости в лимфатических сосудах происходит так же, как и в венах, в направлении от тканей к центру. Имеются, однако, существенные различия между характером отведения веществ венозными и лимфатическими сосудами. Растворенные вещества всасываются главным образом кровеносными сосудами, твердые частицы — лимфатическими. Всасывание через кровь происходит значительно быстрее. В клинике всю систему сосудов называют сердечно-сосудистой, в которой выделяют сердце и сосуды.

– Также рекомендуем “Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.”

Источник

Система кровеносных и лимфатических сосудов в теле является посредствующим звеном между органами, воспринимающими питательные вещества извне, органами питаемыми и выделительными. Выполнение этой роли принадлежит собственно крови и лимфе, которые наполняют сосуды и находятся в постоянном движении; сосуды же представляют только каналы, по которым движется кровь и лимфа.

Система кровеносных сосудов, занимающая главное место в этом аппарате, устроена у всех позвоночных животных по одному общему плану, очень простому в своих главных чертах. Но в деталях она подлежит чрезвычайно разнообразным изменениям, так что в нашем обзоре придемся опустить все подробности видоизменений этой системы у животных и познакомиться только с основными чертами.

В наиболее простой форме кровеносная система является у зародыша любого позвоночного животного; только впоследствии она более или менее усложняется, смотря по организации данного животного. У зародыша это есть система соединяющихся между собой трубок, которые распределены во всех органах и оболочках зародыша в виде сети. Но, несмотря на свою многочисленность, эти трубки представляют один круг или, вернее, один круговой путь (рис. 1) для крови, по которому одно и то же количество ее движется постоянно в одном и том же направлении. Сила, приводящая в движение кровь, дана ритмическими сокращениями сердца. В простейшей своей форме, в какой сердце существует в ранние периоды зародышевой жизни всех позвоночных*, оно представляет неподразделенный мышечный мешок или расширение кровеносной трубки, имеющее веретенообразную форму и изогнутое в виде буквы S (рис. 1, cor). Помещается сердце в одном пункте сосудистого круга, где все трубки соединяются в одну большую. Те сосуды, по которым кровь идет от сердца к периферии тела, носят название артерий (а); те, по которым кровь из периферии тела вновь возвращается к сердцу, называются венами (v). Наконец, мелкие сосуды, заложенные в массе органов и соединяющие артерии с венами, носят, по своим малым размерам, название волосных сосудов, или капилляров (с).

* ()

Рис. 1. Схематическое изображение сосудистого круга зародыша. Cor – сердце; а – аорта; с, с – волосные сосуды; v – вены. Стрелками обозначено направление тока крови

При дальнейшем развитии и сердце, и система сосудов подвергаются весьма сложным превращениям формы и положения в зависимости от разницы организации данного животного и главным образом от свойства его дыхательных органов. Если это животное водное, т. е. дышит жабрами, то дальнейшие изменения кровеносной системы не существенны. Сердце остается единичным и подразделяется только на две камеры: собственно сердце, или желудочек, и предсердие. Часть сосудов кровеносного круга залегает в жабрах и служит для газового обмена (дыхания); другая, большая, часть распределена в остальных органах. Если же животное снабжено легкими, т. е. дышит воздухом, то кровеносная система подвергается весьма сложным изменениям, результатом которых получается сосудистый круг, в котором имеются два сердца, вставленные в двух пунктах, и две системы волосных сосудов, которые вставлены в сосудистый круг также в двух различных пунктах; Из них одна система заложена в легком и служит для газового обмена, другая – распространена в остальных органах и назначена для питания их и выделения.

В ряду животных это изменение кровеносной системы появляется не вдруг, а с заметной постепенностью. Рыбы, все без исключения, обладают единичным сердцем; амфибии имеют сердце, подразделенное отчасти, именно разделены предсердия; гады и все выше стоящие животные, а также человек имеют уже два сердца (или сердце, разделенное на две вполне независимые половины, из которых каждая имеет предсердие и желудочек).

Приложенная схема (рис. 2) дает достаточно ясное представление об устройстве кровеносной системы высших животных и человека. Оба сердца лежат рядом и сращены друг с другом, но непосредственного сообщения между ними нет. Одно из них называется левым, другое – правым (по их относительному положению). Каждое состоит из предсердия (atrium, as и ad) и желудочка (ventriculus, vs и vd). Левый желудочек (vs) испускает из себя артерию-аорту (A), которая несет кровь ко всем органам тела, за исключением легких*, и потому разделяется на множество ветвей (на схеме число их, разумеется, без сравнения меньше, чем в действительности), которые переходят затем в бесчисленные волосные сосуды (капилляры), заложенные в массу питаемых органов. Противоположные концы капилляров мало-помалу собираются в вены, которые, соединяясь между собой, сливаются, наконец, в две большие полые вены (на схеме для простоты представлена только одна вена – V), впадающие в правое предсердие (ad).

* ()

Рис. 2. Схематическое изображение сосудистого круга взрослого человека. vs – левый желудочек сердца; А – аорта и ее ветви – артерии; с, с – волосные сосуды, заложенные в органах тела (капилляры большого круга); V – вены большого круга; ad – правое предсердие; vd – правый желудочек; Ар – легочная артерия; Vp – легочные вены; as – левое предсердие; val – клапаны. Стрелками обозначено направление тока крови

Описанная часть кровеносной системы есть только полукруг; но, несмотря на это, его совершенно неправильно называют большим кругом кровообращения или просто большим кровообращением.

Из правого предсердия кровь проникает в правый желудочек (vd), из которого отходит легочная артерия (Ар). По этому сосуду кровь направляется к легкому и, следуя по ветвям легочной артерии, достигает капилляров, заложенных в тонкие стенки легочных пузырьков. Затем по четырем легочным венам (на схеме представлена только одна – Vp) кровь направляется в левое предсердие (as), а оттуда в левый желудочек (vs). Здесь оканчивается полный круговой путь крови, так как она вновь достигает начала аорты (А).

Часть кровеносной системы, начиная от правого желудочка до левого предсердия, есть также полукруг. Но, несмотря на это, за ним сохраняется название малого круга кровообращения или просто малого или легочного кровообращения. Название “малого круга” оправдывается меньшей длиной этого пути по сравнению с другой половиной сосудистой системы – большим кругом.

Качество и вид крови в различных отделах кровеносной системы неодинаковы. Кровь, отдавшая в легком газообразные продукты питания (углекислота, азот, водяной пар) и насытившись кислородом, получает ярко-красный, алый цвет. В таком виде она направляется по легочным венам в левое сердце, а оттуда в аорту и ее ветви, в различные артерии. Отсюда название крови алой, богатой кислородом, – артериальная кровь. А от качества крови и левое сердце называют иногда артериальным сердцем.

Пройдя через волосные сосуды питаемых органов, кровь отдает им свой кислород и другие питательные вещества, а в обмен насыщается продуктами питания, причем цвет ее становится тёмно-красным. В таком виде кровь направляется по венам в правое предсердие. Отсюда название венозная кровь, а для правого сердца – венозное сердце. Не изменяясь в своих качествах, кровь направляется по легочной артерии в легкое, где она превращается вновь в артериальную.

Изложенное распределение артериальной и венозной крови показывает, что названия, присвоенные сосудам, не везде соответствуют качеству содержащейся в них крови. Так, сосуды, несущие артериальную (алую) кровь из легкого в левое сердце, называются венами (легочными). Наоборот, сосуд, несущий венозную (темную) кровь из правого сердца в легкое, носит название артерии (легочной). Это несоответствие показывает, что термины для сосудов первоначально установлены не по качеству содержащейся в них крови, а по направлению тока от сердца к периферии (артерии) или от периферии к сердцу (вены).

Сила, продвигающая кровь в сосудистой системе, развивается ритмическими сокращениями (перемежающимися с расширением) мышечных стенок сердца, которое действует, как нагнетательный насос, благодаря присутствию в его отверстиях (входном и выходном) аппарата клапанов. Последние способны открываться только в одну сторону, отчего ток крови идет постоянно в одном направлении. При сокращении желудочка содержащаяся в нем кровь давит снизу на клапаны входного отверстия и закрывает их; в то же время она открывает клапаны выходного отверстия, пролагает себе путь в артерию и растягивает ее стенки. При последующем за сокращением расширении желудочка кровь, наполняющая артерию, под влиянием упругости стенок ее стремится возвратиться назад, в желудочек; но, надавливая на клапаны выходного отверстия извне, она закрывает их и преграждает себе обратный путь. Поэтому желудочек наполняется через входное отверстие, клапаны которого теперь открываются под давлением крови предсердия. Это давление обусловливается сокращением стенок предсердия, которое наступает именно в момент расслабления желудочка. Как скоро желудочек наполнен кровью, вновь наступает сокращение его, и механизм клапанов повторяется в описанном порядке. Сокращения обоих желудочков и обоих предсердий совершаются одновременно, и кровь, наполняющая сосуды, получает два толчка в двух различных пунктах сосудистого круга.

Источник