Уравнительные сосуды для уровня

Разделительные сосуды предназначены для предохранения внутренних полостей измерительных приборов от воздействия агрессивных измеряемых сред, а также предотвращения поступления вязких сред в эти полости. Отделение прибора от измеряемой среды происходит посредством разделительной жидкости.

Конструктивное исполнение разделительного сосуда не сложное (рис. 8.15,а): к стальному сосуду приварены подводящий, отводящий и контрольный патрубки. В одной части (верхней или нижней) разделительного сосуда находится измеряемая жидкость (например, газ), поступающая от измеряемого пространства, в другой – иная, не смешивающаяся с измеряемым веществом жидкость, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к заполнению внутренней полости прибора.

Рис. 8.15. Внешний вид (а) и схема подсоединения (б) разделительного сосуда:

а – вид сосуда; б – схема подсоединения; 1 – металлический объем; 2 – присоединительный патрубок; 3 – трубопровод; 4 – разделительный сосуд; 5 – измерительный прибор

Применение разделительного сосуда поясняет рис. 8.15,б. Если по трубопроводу протекает мазут, попадание которого во внутренние полости прибора из-за его высокой вязкости (а при низкой температуре и застывании) не желательно, то на выходе пробоотбора через коренной клапан устанавливается разделительный сосуд. Расстояние между ними невелико. Этот сосуд с отводящим трубопроводом и измерительным прибором наполовину заполняется водой. Разогретый мазут из-за более низкой плотности заполняет верхнюю часть разделительного сосуда, а в нижней его части остается вода. Изменение давления приводит к варьированию уровня раздела мазута и воды. При значительно превосходящем объеме сосуда относительно объема внутренней полости чувствительного элемента измерительного прибора варьирование уровня разделения в сосуде мало.

В табл. 8.3 приведены основные параметры и размеры разделительных сосудов.

Таблица 8.3

Основные параметры и усредненные размеры

разделительных сосудов

Внутренний объем сосуда, см3 | Внутренний диаметр, мм | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

1100 | 140 | 530 | 280 | 210 |

470 | 90 | 490 | 230 | 160 |

90 | 35 | 440 | 175 | 100 |

По рабочему давлению сосуды производятся для измерений давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

Рис. 8.13,б иллюстрирует применение разделительного сосуда при условии, что измеряемое вещество легче разделительной жидкости. Если удельный вес измеряемой среды выше удельного веса разделительной жидкости, то разделительный сосуд и измерительный прибор устанавливаются выше пробоотбора.

В качестве разделительной жидкости могут использоваться вода, глицерин, водоглицериновые смеси, минеральные масла.

Для разделения измеряемой среды и полости чувствительного элемента применяют также устройства, используемые в качестве разделительных камер кислородсодержащих сред (см. п.2.2.3).

Уравнительные сосуды применяются для исключения влияния на результат измерения дифманометров-расхо-домеров и перепадомеров, а также дифманометров-уровнемеров столба жидкости в импульсных подводящих линиях. Причем величина такого воздействия столба может определяться как его высотой, так и плотностью находящейся в нем жидкости. Плотность жидкости в значительной степени зависит от ее температуры. Этим обусловлена необходимость прокладки обеих импульсных линий («плюсовой» и «минусовой») в одинаковых температурных условиях.

Необходимость применения уравнительных сосудов при измерении перепада давления на сужающем устройстве можно продемонстрировать рис. 8.16. Измерительный преобразователь разности давлений с мембранными коробками в качестве чувствительного элемента установлен на трубопроводе с сужающим устройством. Измеряемая среда в трубопроводе – газ. В определенный момент времени при оптимальном заполнении импульсных линий рабочей жидкостью и дифференциальном давлении, равном нулю, «минусовая» и «плюсовая» камеры имеют одну степень объемной деформации. При увеличении перепада на сужающем устройстве возрастает давление в импульсной линии «плюсового» давления, и «плюсовая» камера сжимается, вытесняя рабочую жидкость в «минусовую». При этом из-за уменьшения объема «плюсовой» камеры снижается уровень рабочей жидкости в импульсной линии «плюсового» давления на величину h. Соответственно выходной сигнал преобразователя будет, согласно выражению (3.6), пропорционально уменьшен на величину hrg. При увеличении перепада давления будут возрастать h и погрешность проводимых измерений. Этим обстоятельством обусловлена необходимость применения уравнительных сосудов.

Конструктивная особенность уравнительного сосуда состоит в значительном превышении его площади поперечного сечения над площадью поперечного сечения импульсной линии. Механизм этого явления более подробно описан в 3.2 (о чашечных манометрических приборах), где показана возможность снижения погрешности из-за варьирования гидростатическим столбом путем увеличения поперечного сечения сосуда. Таким образом, конструкция уравнительного сосуда предусматривает значительную площадь его поперечного сечения. Эти сосуды устанавливаются как основная цилиндрическая образующая вертикально.

Рис. 8.16. Схема работы измерительного преобразователя разности давлений на трубопроводе:

а – при отсутствии перепада давления; б – при воздействии дифференциального давления; 1 – трубопровод с сужающим устройством; 2 – измерительный преобразователь разности давлений; 3, 4 – «плюсовая» и «минусовая» камеры соответственно

Размеры уравнительных сосудов, а они по конструкции идентичны разделительным (рис. 8.15а), приведены в табл. 8.4.

Меньший уравнительный сосуд предназначается для работы в комплекте с сильфонными и мембранными дифманометрами, больший – для поплавковых измерителей.

При использовании современных дифманометров из-за незначительного объема их «плюсовой» и «минусовой» камер применять уравнительные сосуды нецелесообразно.

Таблица 8.4

Основные параметры и усредненные размеры

уравнительных сосудов

Внутренний диаметр сосуда, мм | Объем вытесняемой жидкости, см3 | Размеры, мм | ||

Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||

90 | 250 | 320 | 210 | 160 |

140 | 610 | 360 | 260 | 210 |

По рабочему давлению уравнительные сосуды аналогичны разделительным и производятся для измерения давлений 6,3; 25 и 40 МПа.

В паровых средах для обеспечения заполнения подводящих к измерителю импульсных линий жидкой фазой, поддержания этого заполнения постоянным применяются уравнительные конденсационные сосуды. их отличительной особенностью служит горизонтальное расположение образующего сосуд цилиндра (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Схема уравнительного конденсационного сосуда

Отводящий патрубок расположен снизу по оси цилиндра. Его ось для увеличения высоты рабочего пространства сосуда смещена вверх. Диаметр сосуда составляет 89 или 108 мм, длина – 200…270 мм. Рабочее давление – 4 или 10 МПа. Для более высоких давлений уравнительные конденсационные сосуды изготавливаются по документации, определяемой межведомственными нормами.

Импульсные линии, особенно в условиях измерения давления пара, не должны теплоизолироваться. Это требуется для охлаждения жидкости, контактирующей с измерительным прибором, до допустимой температуры, а также для конденсации жидкости из измеряемого пара и заполнения импульсных линий.

Источник

|

|

Источник

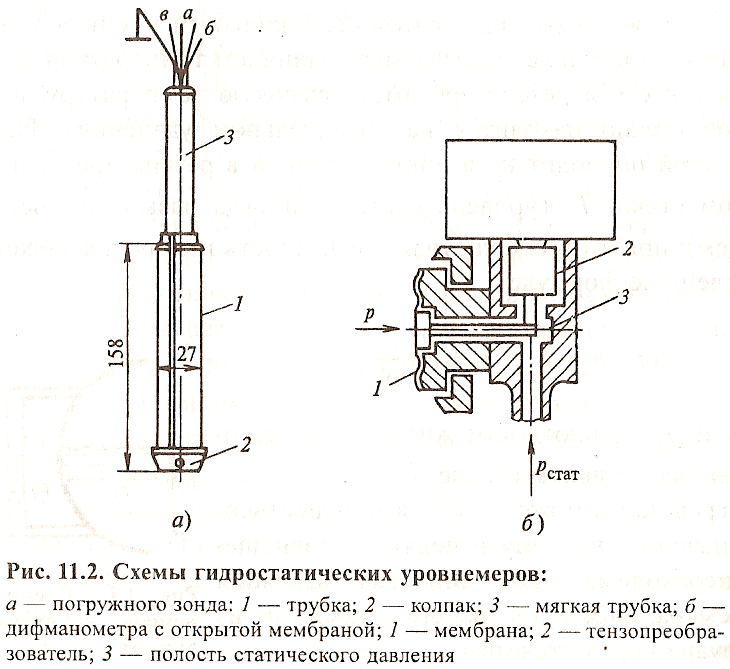

Гидростатические уровнемеры. В этих уровнемерах измерение уровня H жидкости постоянной плотности ρ сводится к измерению гидростатического давления p, создаваемого жидкостью, причем p=Hρg.

Измерение высоты уровня непосредственно по величине гидростатического давления можно производить в резервуарах, находящихся как под атмосферным, так и под отличающимся от него давлением. На рис. 11.2, а представлена схема зонда MPS фирмы Siemens. Зонд представляет собой трубку 1, внутренняя полость которой сообщается с жидкостью. Таким образом, давление внутри трубки совпадает с давлением жидкости. В нижней части трубки 1 находится измерительная мембрана из нержавеющей стали. Ее деформация вызывает изменяет сопротивление тензомоста. Измерительная мембрана, тензопреобразователь и электроника защищены от измеряемой среды колпаком 2. Вентиляционная трубка соединена с пространством под измерительной мембраной и атмосферой. Мягкая трубка 3 может иметь длину до 20 м, в ней размещены несущий тросик а, экранированные токовые выводы б, вентиляционная трубка в диаметром 1 мм. Зонд выдерживает перегрузку до 0,6 МПа, выходной сигнал составляет 4…20 мА, погрешность не превышает ± 0,3 %.

Т акже выпускают дифманометры-уровнемеры с открытой мембраной, рис 11.2,б. вес столба жидкости действует на мембрану 1, жесткий центр мембраны соединен с рычагом мембранно-рычажного преобразователя (преобразователя силы) 2. если резервуар находится под давлением, то газовая часть резервуара соединяется с полостью статического давления 3. У упомянутых преобразователей при верхнем пределе измерения от 4 до 250 кПа выходной сигнал составляет 0…5; 4…20 мА, а предел допускаемой приведенной погрешности равен ± 0,25 %; ± 0,5 %.

акже выпускают дифманометры-уровнемеры с открытой мембраной, рис 11.2,б. вес столба жидкости действует на мембрану 1, жесткий центр мембраны соединен с рычагом мембранно-рычажного преобразователя (преобразователя силы) 2. если резервуар находится под давлением, то газовая часть резервуара соединяется с полостью статического давления 3. У упомянутых преобразователей при верхнем пределе измерения от 4 до 250 кПа выходной сигнал составляет 0…5; 4…20 мА, а предел допускаемой приведенной погрешности равен ± 0,25 %; ± 0,5 %.

Если в трубке, соединяющей газовое пространство над жидкостью с полостью статического давления преобразователя, образует конденсат, то для измерения уровня используются дифманометры с дополнительными устройствами для стабилизации уровня конденсата. Гидростатический уровнемер, в котором гидростатическое давление жидкости преобразуется в давление воздуха, называется пневмоуровнемером. Разновидность пневмоуровнемера является барботажный уровнемер, в котором воздух, подаваемый от постороннего источника, барботирует через слой жидкости.

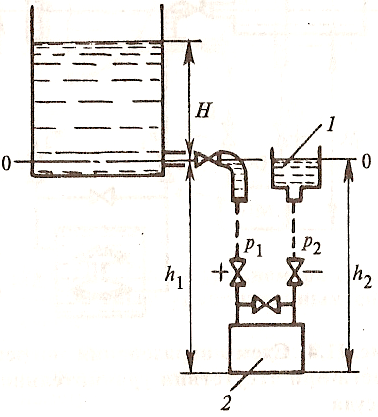

Дифманометрические уровнемеры. Схема подключения дифманометра к открытому резервуару, находящемуся под атмосферным давлением, изображена на рис. 11.3.

О бе импульсные трубки дифманометра 2 заполняют контролируемой жидкостью(если она не агрессивна). Дифманометр измеряет разность давленийp1 и p2, действующих на его чувствительный элемент.

бе импульсные трубки дифманометра 2 заполняют контролируемой жидкостью(если она не агрессивна). Дифманометр измеряет разность давленийp1 и p2, действующих на его чувствительный элемент.

p1=(H+ h1)ρ

p2=h2ρ2g.

Дифманометр будет измерять перепад давлений, выражающийся через контролируемый уровень H

Δp=p1- p2=(H+ h1)ρ1g- h2ρ2g.

Если плотности ρ1 и ρ2 жидкости в обеих импульсных трубках одинаковы и если h1=h2, то

Δp=Hρg,

где ρ = ρ1 = ρ2

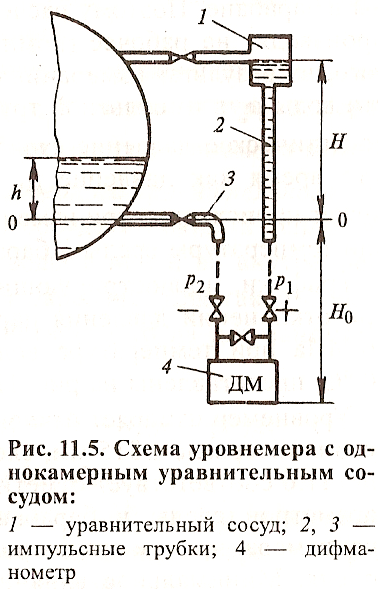

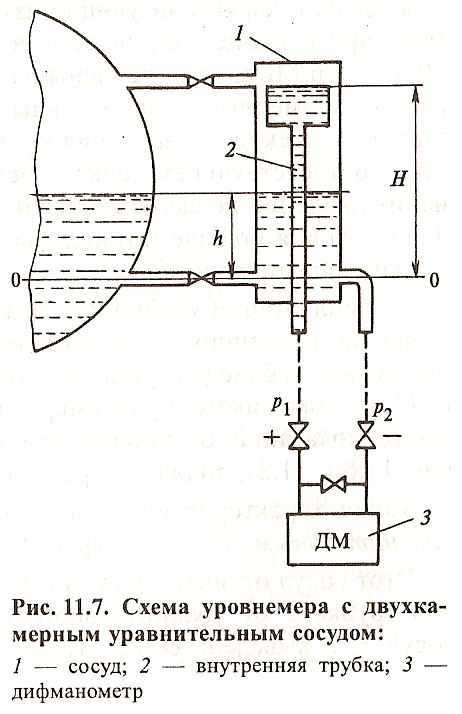

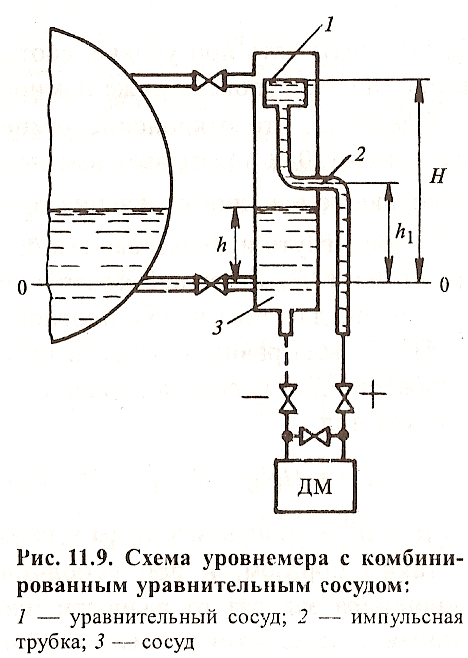

Последняя формула справедлива только в том случае, если уровень жидкости в «минусовой» импульсной трубке будет неизменным при изменении контролируемого уровня Н. Для чего на этой импульсной трубке устанавливается уравнительный сосуд 1. уравнительные сосуды бывают однокамерными, двухкамерными и комбенированными.

Метод измерения уровня дифманометрами обладает рядом достоинств: механической прочностью, простотой монтажа, надежностью. Недостатки: чувствительный элемент дифманометра находится в непосредственном контакте с контролируемой средой, следовательно если среда агрессивна то необходимо предпринимать меры.

Соседние файлы в предмете Метрология

- #

- #

- #

- #

- #

Источник