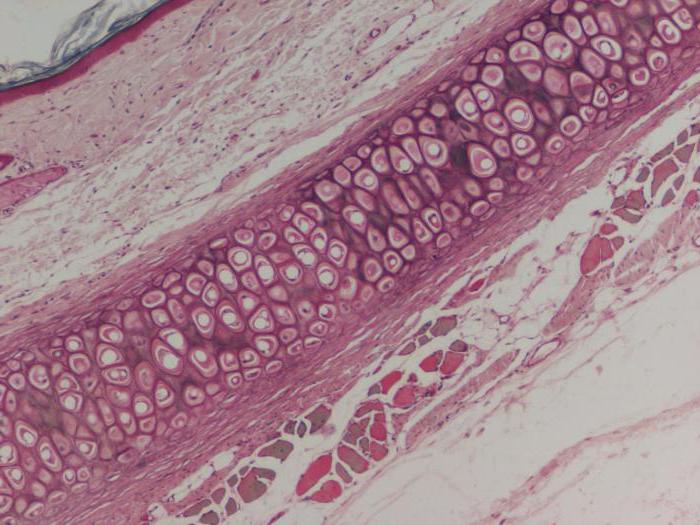

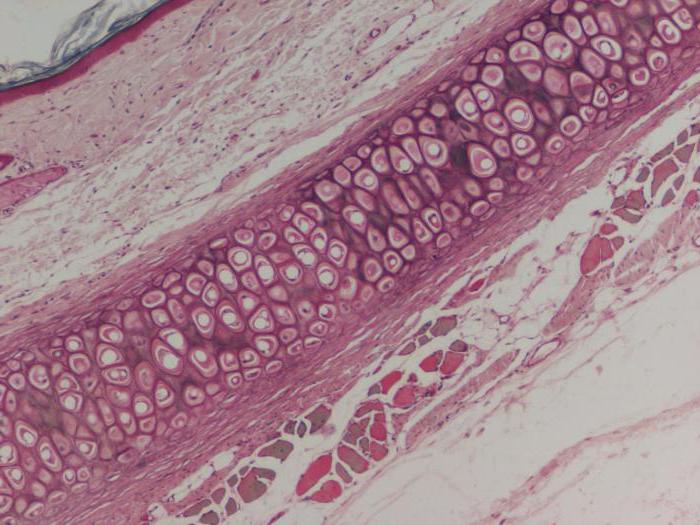

В эпителии отсутствуют кровеносные сосуды

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый — это хрящевая, второй — производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

ГЛАВА 5 ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

На

границе между внутренней и внешней средой находится пограничный

эпителий (эпидермис кожи, эпителий и железы слизистых оболочек

пищеварительного тракта, дыхательных путей, мочевыделительной и половой

систем). Этот пограничный эпителий образует пласты. В виде

пластов организован и эпителий, ограничивающий вторичные полости тела

(серозные оболочки: брюшная, плевральная, сердечная сумка). Островки, тяжи, фолликулы и отдельные эпителиальные клетки находятся

и во внутренней среде организма (расположенные диффузно эндокринные

клетки, клетки желёз внутренней секреции). Эпителии происходят из всех

первичных зародышевых листков.

Организация эпителиев

Эпителии

характеризуются следующими чертами организации: пограничное

расположение, характерная пространственная геометрия, практическое

отсутствие межклеточного вещества, полярная дифференцировка, наличие

базальной мембраны, отсутствие кровеносных сосудов, выраженная

способность к регенерации пограничных эпителиев, специфический тип

промежуточных нитей (цитокератины).

Пограничное расположение

Эпителии отделяют организм от внешней среды и от вторичных полостей тела. Эту задачу выполняют пласты эпителия. Образуя

непрерывный слой, эпителий отделяет подлежащие ткани от внешней среды и

от вторичных полостей тела. Толщина пластов различна. Например,

эпидермис кожи имеет толщину до нескольких десятков микрометров, тогда

как эпителий на поверхности альвеол лёгкого – около 0,2 мкм. Пласт – не

единственный тип организации эпителиев.

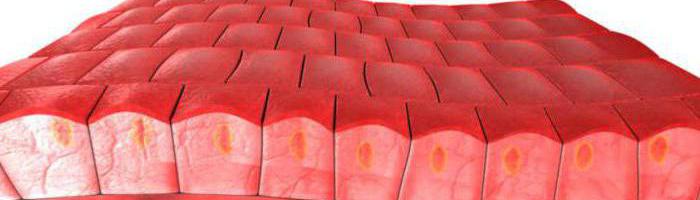

Незначительные межклеточные пространства

В эпителии практически нет межклеточного вещества, клетки плотно примыкают одна к другой и связаны при помощи специализиро-

ванных

межклеточных контактов. Эпителиоциты формируют адгезионные

(промежуточный, десмосома и полудесмосома), замыкающие (плотный) и

коммуникационные (щелевой) контакты.

Полярная дифференцировка эпителиальных клеток

Базальная

и апикальная части клетки отличаются как структурно, так и

функционально. Этот признак обязателен для однослойных эпителиев

пограничного расположения (на границе внешней и внутренней сред, на

поверхности серозных оболочек), а также для эпителиальных клеток,

находящихся в тесной связи с кровеносными капиллярами (например, в

эндокринных железах, печени). Полярная дифференцировка эпителиальных

клеток детерминирована генетически. Так, липидный состав плазмолеммы

апикальной и базальной частей эпителиальных клеток существенно

различается. В плазмолемме апикальной части клетки преобладают

фосфатидилэтаноламин и фосфатидилсерин. Плазмолемма базальной части

содержит преимущественно фосфатидилхолин, сфингомиелин и

фосфатидилинозитол. Апикальная часть содержит микроворсинки,

стереоцилии, реснички, секреторный материал и участвует в образовании

плотных и промежуточных контактов. Микроворсинки (см. рис. 2-31)

присутствуют в эпителиальных клетках, осуществляющих транспорт из

внешней среды (например, всасывание в кишечнике, реабсорбция в канальцах

почки). Основная функция микроворсинок – увеличение площади контакта. Базальная часть содержит

различные органеллы. Локализация митохондрий преимущественно в

базальной части связана с необходимостью АТФ для встроенных в

плазмолемму этой части клетки ионных насосов (например, Na+,К+-АТФаза). В

базальной части клетки присутствуют рецепторы гормонов и факторов

роста, транспортные системы ионов и аминокислот.

Базальная мембрана

Базальная

мембрана (базальная пластинка) имеет толщину 20-100 нм, отделяет

эпителий от подлежащей соединительной ткани, укрепляет эпителиальный

пласт, образуется за счёт эпителия и подлежащей соединительной ткани,

содержит коллаген типа IV, ламинин, энтактин и протеогликаны.

Эпителиальные клетки прикреплены к базальной мембране при помощи

полудесмосом. Через базальную мембрану осуществляется питание эпителия. У

эпителиальных клеток печени нет базальной мембраны.

Отсутствие кровеносных сосудов

Питание эпителия, транспорт газов, выведение продуктов метаболизма из эпителия осуществляются путём диффузии веществ через ба-

зальную мембрану между эпителием и подлежащими кровеносными сосудами.

Пространственная организация эпителия

Эпителиальные

клетки организованы в ассоциаты на границе внутренней и внешней среды

организма, а также во внутренней среде. К таким ассоциатам относятся

пласты, тяжи, островки, фолликулы, трубочки и сеть из клеток.

Пласт. Эпителиальные

клетки, формирующие пласты, всегда имеют пограничное положение

(например, эпидермис, эпителии слизистой оболочки кожного и кишечного

типа, мезотелии). Для клеток однослойного пласта характерна полярная

дифференцировка, а многослойные пласты имеют значительные

морфологические отличия между эпителиальными клетками разных слоёв.

Трубочка – вариант пласта, свёрнутого в трубочку (например, потовые железы, канальцы нефрона).

Островок. Эпителиальные

островки всегда погружены во внутреннюю среду организма и, как правило,

выполняют эндокринную функцию (например, островки поджелудочной

железы).

Фолликул – имеющий полость островок эпителия. Типичный пример – фолликулы щитовидной железы.

Тяж. По принципу анастомозирующих тяжей из эпителиальных гепатоцитов организована паренхима печени.

Сеть. В вилочковой железе поддерживающий каркас состоит из отростчатых и контактирующих друг с другом эпителиальных клеток.

Способность эпителия к регенерации

Регенерация

выражена у покровных эпителиев и вытекает из их пограничного

расположения. Необходимые условия для регенерации – доказанное или

предполагаемое наличие стволовых клеток (например, в эпидермисе,

эпителии слизистой оболочки трубчатых и полостных органов, мезотелии),

возможность репликации ДНК с последующим цитокинезом или без него

(например, гепатоциты). У погружённых во внутреннюю среду эпителиальных

клеток регенераторные возможности существенно меньше, вплоть до полной

невозможности регенерации (например, β-клетки островков поджелудочной

железы). Для ряда эпителиев (например, эпителиальные клетки канальцев

нефрона и эндокринные клетки передней доли гипофиза) способность к

регенерации как будто имеется, хотя её механизмы неясны.

Цитокератины

Промежуточные

филаменты клеток различных эпителиев имеют разные молекулярные формы

цитокератина. Более того, в различных анатомических областях одного и

того же эпителия могут экспресси-

роваться различные

формы цитокератина. Например, кератиноциты ладони и подошвы синтезируют

особые кератины, не встречающиеся в других частях тела. Известно более

20 форм кератина, каждая форма кодирована своим геном. По мере

дифференцировки эпителиоцитов происходит перепрограммирование синтеза

кератинов (например, в эпидермисе). Экспрессия некоторых кератинов –

признак появления клеток, достигших состояния терминальной

дифференцировки. Так, цитокератин 1 служит маркёром терминальной

дифференцировки кератиноцитов многослойного плоского эпителия.

Классификации эпителиальных пластов

Для

эпителиальных пластов принята классификация, учитывающая количество

слоёв клеток (одно- и многослойные), рядность однослойного эпителия

(одно- и многорядные), форма клеток (для многослойных – поверхностного

слоя), характер полярной дифференцировки (рис. 5-2). Слойность. Контакт

всех клеток пласта с базальной мембраной определяет слойность эпителия.

Если все клетки пласта связаны с базальной мембраной, эпителий –

однослойный. Если это условие не выполняется, эпителий – многослойный.

Эктодермальные эпителии – многослойные. Энтодермальные эпителии, как

правило, – однослойные. Рядность однослойных эпителиев отражает

наличие (многорядный) или отсутствие (однорядный) в составе пласта

клеток разной формы (в т.ч. разных типов клеток). По сути дела, этот

классифицирующий критерий основан на одном из признаков, отличающих

разные клетки – расположение их ядер по отношению к базальной мембране. Форма клеток. В

однослойном эпителии учитывают отношение высоты к толщине клеток. По

этому признаку различают плоский, кубический и цилиндрический пласты

эпителия. В многослойном эпителии учитывают форму клеток поверхностного

слоя. Однослойные пласты (плоский, кубический, цилиндрический).

Все клетки контактируют с базальной мембраной. Однорядный эпителий –

ядра клеток расположены в один ряд, т.е. на одинаковом расстоянии от

базальной мембраны. Такой эпителий представлен одинаковыми клетками

(например, однослойный эпителий канальцев почки). Многорядный – ядра

клеток расположены в несколько рядов, т.е. на различном расстоянии от

базальной мембраны. Этот эпителий представлен клетками различной

величины и формы. Типичный пример однослойного многорядного эпителия –

мерцательный эпителий слизистой оболочки воздухоносных путей.

Многослойные эпителии подразделяют

на многослойный плоский ороговевающий, многослойный плоский

неороговевающий и многослойный переходный эпителии. Такие пласты

складываются из пролиферативных единиц.

Рис. 5-2. Эпителиальные пласты. А – однослойный плоский; Б – однослойный кубический; В – однослойный цилиндрический каёмчатый; Г – однослойный цилиндрический многорядный мерцательный; Д – многослойный плоский неороговевающий; Е – многослойный переходный в растянутом состоянии; Ж – многослойный переходный в обычном состоянии. [17]

• Многослойный плоский ороговевающий эпителий

(эпидермис) присутствует в коже и имеет роговой слой, состоящий из

плотно упакованных роговых чешуек, содержащих ковалентно связанные с

плазмолеммой нерастворимые белки.

• Многослойный плоский неороговевающий эпителий не содержит рогового слоя.

• Многослойный переходный эпителий.

Его поверхностные клетки имеют особую организацию (см. рис. 14-22, рис.

14-23). При растяжении стенки органа поверхностные клетки меняют форму

таким образом, что целостность эпителиального пласта не нарушается.

Функции эпителиев

Функции эпителиев весьма разнообразны. Это группы транспортных, секреторных, барьерных и защитных функций.

Транспорт газов (O2 и CO2)

через эпителий альвеол лёгких; аминокислот и глюкозы при помощи

специальных транспортных белков в эпителии кишки; IgA и других молекул

на поверхность эпителиальных пластов.

Эндоцитоз, пиноцитоз. Эпителиальные

клетки участвуют в пиноцитозе (например, эпителий почечных канальцев) и

в опосредуемом рецепторами эндоцитозе (например, поглощение холестерина

вместе с ЛНП или трансферрина большинством эпителиальных клеток).

Секреция. Экзоцитоз

слизи, белков (гормонов, факторов роста, ферментов). Слизь

вырабатывается специальными слизистыми клетками эпителия желудка и

половых путей, бокаловидными клетками в эпителии кишки, трахеи и

бронхов. Гормоны и факторы роста вырабатываются эндокринными клетками.

Барьерная. Разграничение

сред путём образования надёжных барьеров из эпителиальных клеток,

связанных плотными контактами (например, между эпителиальными клетками

слизистой оболочки желудка и кишки).

Защита организма от повреждающего действия физических и химических факторов внешней среды.

Эпителиальные железы

Железы

выполняют секреторную функцию, различают экзокринные и эндокринные

железы. Экзокринные железы вырабатывают продукт (секрет),

предназначенный для выделения на поверхность кожи и слизистых оболочек.

Эндокринные железы синтезируют гормоны, поступающие во внутреннюю среду

организма. Как эндокринные, так и экзокринные железы могут быть

одноклеточными или многоклеточными (рис. 5-3).

Эндокринные железы

Эндокринные

железы (рис. 5-4) не имеют выводных протоков и вырабатывают гормоны,

поступающие во внутреннюю среду. Характеристика разных эндокринных желёз

дана в главе 9.

Рис. 5-3. Экзокринные железы внутри- и внеэпителиальные. Бокаловидная

клетка – одноклеточная внутриэпителиальная экзокринная железа.

Эпителиальный пласт может содержать группы экзокринных секреторных

клеток. Чаще всего они отделяются от пласта в виде концевого

секреторного отдела, связанного с поверхностью эпителия выводным

протоком. [17]

Экзокринные железы

Экзокринные

железы (рис. 5-4) выделяют секреты во внешнюю среду. Экзокринные железы

могут быть окружены соединительнотканной капсулой или содержать

соединительнотканные перегородки – септы, разделяющие железу на доли и

более мелкие дольки. Эпителиальные клетки секреторных отделов и выводных

протоков – паренхима железы. Окружающие и поддерживающие их

соединительнотканные элементы – строма железы.

Экзокринные

железы состоят из секреторных клеток, образующих секреторный (концевой)

отдел, и выводного протока. В состав секреторного отдела, кроме

железистых (секреторных) клеток, могут входить миоэпителиальные клетки

(см. рис. 7-30). Они образуют длинные отростки, охватывающие снаружи

концевые отделы. Сокращаясь, миоэпителиальные клетки облегчают

продвижение секрета в выводной проток. Железистая клетка синтезирует,

накапливает, хранит и выделяет секрет. В клетках, вырабатывающих

белковый секрет (см. рис. 12-56 и рис. 12-64), хорошо развита

гранулярная эндоплазматическая сеть, активно функционирует комплекс

Гольджи. Гладкая эндоплазматическая сеть выражена в клетках,

вырабатывающих небелковые секреты (например, стероидные гормоны, см.

рис. 9-25). Выводной проток служит для оттока секрета из железы. В

крупных железах различают внутридольковые, междольковые, междолевые и

главный протоки.

Рис. 5-4. Развитие и строение экзокринных и эндокринных желёз. В результате

индукционных взаимодействий между клетками эпителия и происходящей из

мезенхимы подлежащей соединительной ткани (А) эпителиальные клетки

усиленно размножаются и образуют вырост, постепенно углубляющийся в

соединительную ткань (Б). Клетки в области верхушки выроста дифференцируются в секреторные, а остальные формируют выводной проток железы (В). Если клетки секреторного отдела утрачивают связь с эпителиальным пластом, формируется эндокринная железа (Г). Она

состоит из скоплений эндокринных клеток, окружённых соединительной

тканью с многочисленными кровеносными капиллярами. Два варианта

организации эндокринной железы (Д), сверху – островок, внизу – фолликул. В последнем

случае гормоны из эндокринных клеток поступают в просвет фолликула, где

они хранятся и откуда транспортируются в кровь. [17]

Рис. 5-5. Классификация экзокринных желёз. А – простая трубчатая неразветвлённая; Б – простая альвеолярная неразветвлённая; В – сложная альвеолярно-трубчатая неразветвлённая; Г – простая альвеолярная разветвлённая; Д – сложная альвеолярная. [17]

Классификация. Железы

классифицируют по следующим критериям: форма и ветвление секреторного

отдела, ветвление выводного протока, тип секрета (рис. 5-5). В

зависимости от формы секреторного отдела различают альвеолярные,

трубчатые и смешанные (альвеолярно-трубчатые) железы; в зависимости от

ветвления секреторного отдела – разветвлённые и неразветвлённые. Форма

выводного протока определяет деление желёз на простые (проток не

ветвится) и сложные (проток ветвится). От типа секрета зависит

разделение на серозные (белковые), слизистые и белково-слизистые железы.

Способ секреции. Различают несколько вариантов отделения секрета

(рис. 5-6). Эккриновый (мерокриновый) – выделение секрета путём

экзоцитоза (слюнные железы). Апокриновый – отделение секрета вместе с

фрагментом апикальной части секреторной клетки (молочная железа).

Голокриновый – полное разрушение секреторной клетки (сальная железа).

Рис. 5-6. Способы выведения секрета из клетки. А. Мерокриновый (эккриновый): выделение секрета путём экзоцитоза; Б. Апокриновый: отделение фрагментов апикальной части секреторной клетки, содержащих секреторный продукт. [17]

Источник