В какой сосуд впадает непарная вена

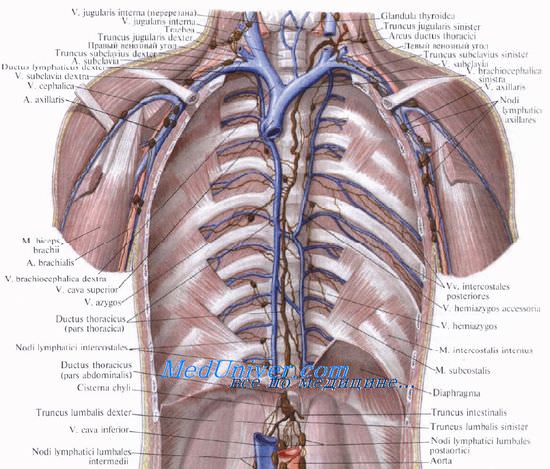

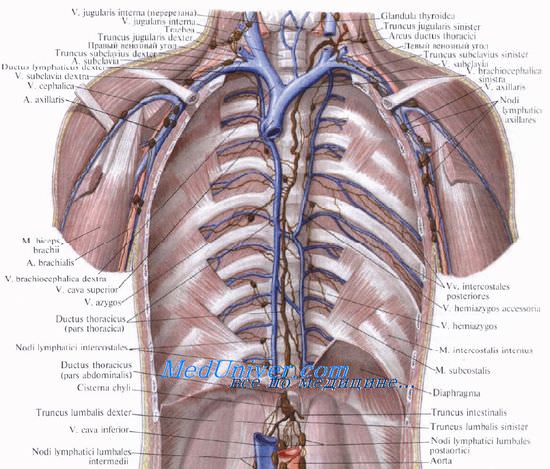

Непарная вена, v. azygos, и полунепарная вена, v. hemiazygos , собирают кровь главным образом из стенок брюшной и грудной полостей.

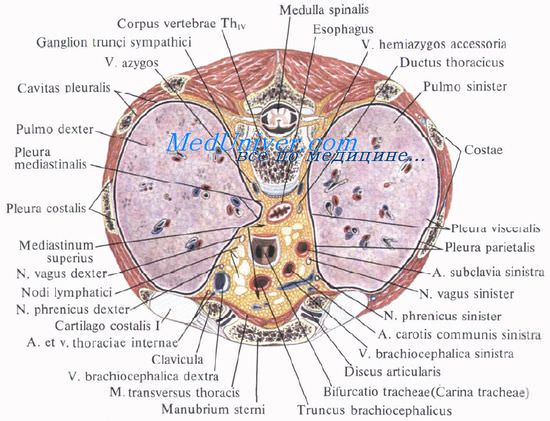

Обе вены начинаются в нижнем отделе поясничной области: непарная — справа, полунепарная — слева как продолжение восходящих поясничных вен.

Правая и левая восходящие поясничные вены, vv. lumbales ascendentes dextra et sinistra, сообщаются внизу с общими подвздошными венами, vv.iliacae communes, или с латеральными крестцовыми венами, vv. sacrales laterales, и следуют кверху, располагаясь позади большой поясничной мышцы и впереди поперечных отростков поясничных позвонков. Здесь они широко анастомозируют с поясничными венами, vv. lumbales, представляя как бы систему анастомозов между ними.

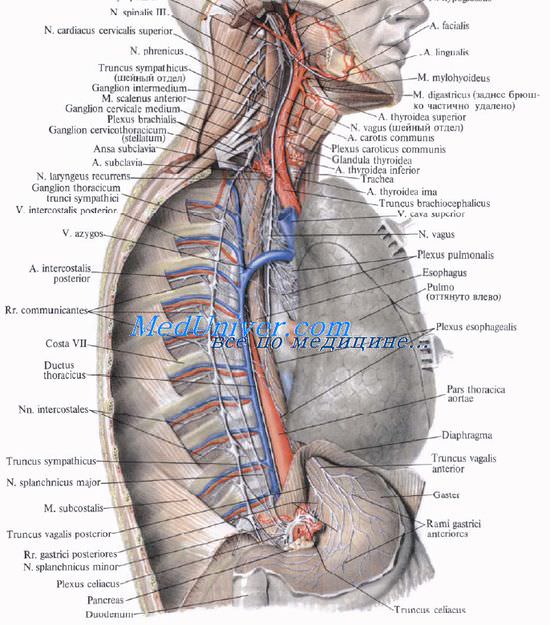

Направляясь далее кверху, правая и левая восходящие поясничные вены постепенно приближаются к срединной плоскости и уже на уровне I поясничного позвонка лежат на переднебоковой поверхности тела позвонка. Затем каждая из них через щель в диафрагме проникает в грудную полость. Вместе с венами с каждой стороны проходит большой внутренностный нерв, n. splanchnicus major.

После того как восходящие поясничные вены вступили в заднее средостение, они получают другое название: правая становится непарной веной, v. azygos, а левая — полунепарной веной, v. hemiazygos.

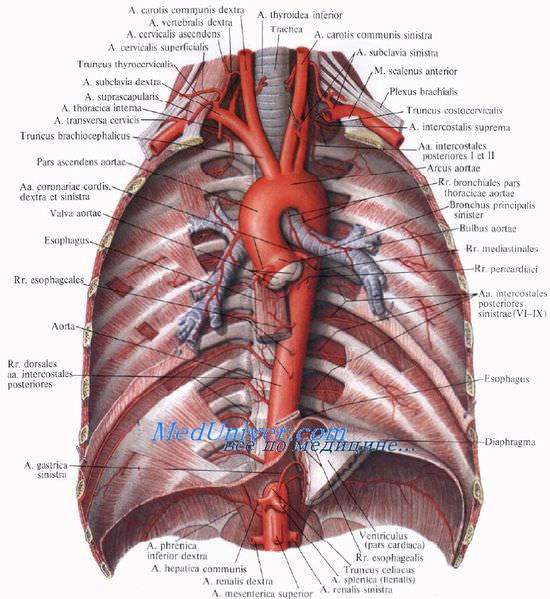

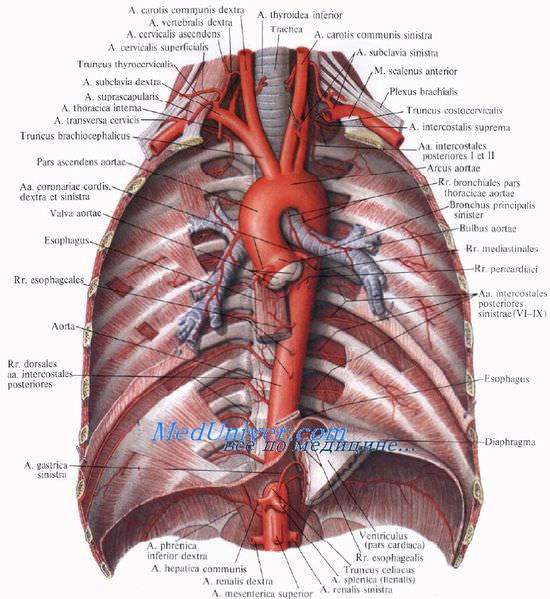

Непарная вена, v. azygos, направляется вверх по правой переднебоковой поверхности грудного отдела позвоночного столба, пересекает переднюю поверхность правых задних межреберных артерий, аа. intercostales posteriores dextrae, располагаясь позади правого края пищевода, справа от нисходящей части аорты и от грудного протока.

На уровне IV—V грудного позвонка непарная вена отклоняется немного вправо и назад, огибает заднюю поверхность корня легкого и на уровне тела III грудного позвонка поворачивает вперед. Образовав дугу непарной вены, arcus v. azygos, обращенную выпуклостью кверху, вена перебрасывается через правый бронх и сразу же впадает в верхнюю полую вену. Непарная вена у места впадения имеет два клапана.

В непарную вену впадают: правая верхняя межреберная вена, v. intercostalis superior dextra, пищеводные вены, vv. esophageales, перикардиальные вены, vv. pericardiales, бронхиальные вены, vv. bronchioles, задние межреберные вены, vv. intercostales posteriores (IV—XI), полунепарная вена, v. hemiazygos, и верхние диафрагмальные вены, vv. phrenicae superiores.

Полунепарная вена, v. hemyazygos, вступив в грудную полость, направляется вверх по левой боковой поверхности позвоночного столба, кзади и кнаружи от аорты, пересекая спереди аа. intercostales posteriores.

На уровне X—XII грудных позвонков полунепарная вена заворачивает вправо и идет по передней поверхности позвоночного столба позади аорты, пищевода и грудного протока. Затем она пересекает переднюю поверхность позвоночного столба поперек или косо (снизу вверх и слева направо) и на уровне VIII грудного позвонка впадает в непарную вену.

Полунепарная вена короче и несколько тоньше, чем непарная вена. Она принимает пищеводные вены, vv. esophageales, медиастинальные вены, vv. mediastinales, задние межреберные вены (VII—XI), vv. intercostales posteriores (VII—XI), всего 4—6, и подреберную вену, v. subcostalis; добавочную полунепарную вену, v. hemiazygos accessoria.

Добавочная полунепарная вена, v. hemiazygos accessoria, залегает в заднем средостении. Она образуется из 3—4 верхних задних межреберных вен левой стороны и следует сверху вниз по левой боковой поверхности позвоночного столба, впадая в v. hemiazygos или непосредственно в v. azygos.

Добавочная полунепарная вена анастомозирует с левой плечеголовной веной.

Источник

Непарная и полунепарная вены. Сосуды малого круга кровообращения

Непарная вена проходит вертикально по передне-боковой поверхности грудных позвонков справа от средней линии, принимая правые межреберные вены. На уровне 4-го грудного позвонка она отклоняется кпереди, образуя дугу над правым главным бронхом, и впадает в верхнюю полую вену перед вступлением ее в перикард.

Полунепарная вена проходит по левой стороне грудных позвонков и на уровне 6—8-го позвонка, огибая сзади аорту, вливается в непарную вену.

Непарная и полунепарная вены являются коллекторами для межреберных вен. Множественными анастомозами они связаны с позвоночными венозными сплетениями. Поэтому контрастирование непарной и полунепарной вен может быть осуществлено путем введения контрастного препарата в губчатое вещество ребер или остистых отростков грудных позвонков.

Ход непарной и полунепарной вен весьма вариабелен. В ряде случаев наблюдается необычный ход непарной вены, когда дуга ее располагается не над корнем правого легкого, а ложится над верхушкой правого легкого и в процессе развития отшнуровывает часть верхней доли, называемую «долей непарной вены». Эта аномалия развития может быть обнаружена при рентгенологическом исследовании.

Физиологические особенности сосудов малого круга кровообращения

Циркуляция крови в малом круге кровообращения обеспечивает основную функцию легких — газообмен между кровью и наружной средой. Это определяет особенности строения легких, представляющих наиболее богато васкуляризованный орган, который получает крови на единицу веса в среднем в 200 раз больше, чем весь остальной организм (Я. А. Лазарис и И. А. Серебровская, 1963).

Протяженность пути крови по малому кругу кровообращения значительно короче, чем протяженность большого круга, но в единицу времени через малый и большой круг кровообращения протекает одинаковое количество крови.

Средние показатели давления в различных отделах малого круга кровообращения у здоровых людей, измеренные при катетеризации сердца и легочной артерии, составляют: в правом предсердии — 5/0 мм ртутного столба, в правом желудочке-— 25/0 мм, в легочной артерии — 25/10 мм, в легочных капиллярах — 12/7 мм.

Характерной особенностью легочных сосудов является их растяжимость, значительно большая, чем у артерий большого круга. Этим обусловлена депонирующая функция легочных сосудов, способных вмещать до 25% общего количества крови. В здоровом организме увеличение минутного объема кровообращения в 2—3 раза либо не приводит к изменению давления в легочной артерии, либо незначительно повышает его (В. В. Парин и Ф. З. Меерсон, 1965).

При различных патологических процессах в легких, митральном стенозе и других компенсаторные резервы малого круга оказываются недостаточными и развивается легочная гипертензия (гипертония малого круга кровообращения). Давление в легочной артерии может достигать очень высокого уровня — 150— 170 мм ртутного столба, то есть 900% от нормального.

– Также рекомендуем “Причины гипертонии малого круга кровообращения. Зондирование сердца и легочной артерии”

Оглавление темы “Исследование сосудов легких и камер сердца”:

1. Анатомия сосудов легких. Легочная артерия

2. Легочные вены. Бронхиальные артерии, безымянные вены и верхняя полая вена

3. Непарная и полунепарная вены. Сосуды малого круга кровообращения

4. Причины гипертонии малого круга кровообращения. Зондирование сердца и легочной артерии

5. Инструментарий для зондирования сердца и легочной артерии. Оценка давления в камерах сердца

6. Методика зондирования сердца и легочной артерии. Проведение зонда через камеры сердца

7. Управление зондом для катетеризации сердца. Запись давления в полостях сердца и системе легочной артерии

8. Давление в легочной артерии. Зондирование с окклюзией легочной артерии

9. Техника бронхо-сосудистой окклюзии. Этапы бронхо-сосудистой окклюзии

10. Проба с окклюзией легочной артерии. История ангиопульмонографии

Источник

Притоки непарной вены

415. Непарная вена, полунепарная с добавочной веной. 1 – v. thyroidea inferior; 2 – v. jugularis interna; 3 – v. subclavia; 4 – v. brachiocephalica sinistra; 5 – v. hemiazygos accessoria; 6 – v. hemiazygos; 7 – vv. intercostales; 8 – v. lumbales ascendens; 9 – v. iliaca interna; 10 – v. iliaca externa; 11 – v. iliaca communis; 12 – v. cava inferior; 13 – v. azygos; 14 – v. cava superior

Непарная вена (v. azygos) начинается в брюшной полости путем слияния многих венозных притоков.

Наиболее важными и крупными являются следующие:

1. Правая восходящая поясничная вена (v. lumbalis ascendens dextra) начинается мелкими ветвями в области крестца, поясницы, где анастомозирует с венами наружного позвоночного сплетения и поясничными венами, а через них – с нижней полой веной. Правая восходящая поясничная вена располагается справа от тел позвонков около межпозвоночных отвер-стий. В грудную полость проникает через отверстие между медиальной и промежуточной ножками диафрагмы, где продолжается в непарную вену.

2. Подреберная вена (v. subcostalis) располагается под XII ребром. Впадает в восходящую поясничную вену при прохождении ее через диафрагму.

3. Верхние диафрагмальные вены (vv. phrenicae superiores) соединяются с непарной веной при прохождении ее через диафрагму.

4. Перикардиальные вены (vv. реricardiacae), числом 3-4, тонкие, впадают в начальный отдел непарной вены.

5. Средостенные вены (vv. mediastinales), числом 5-6, тонкие, короткие, вливаются в различных участках непарной вены.

6. Пищеводные вены (vv. esophageae), числом 4-7, впадают в непарную вену, частично в вены позвоночного сплетения на протяжении X-V грудных позвонков.

7. Бронхиальные вены (vv. bronchiales), числом 2-3, впадают в непарную вену на уровне V, иногда IV грудного позвонка.

8. IV-XI правые задние межреберные вены (vv. intercostales posteriores dextrae) на уровне головки каждого ребра впадают в непарную вену.

9. Правая верхняя межреберная вена (v. intercostalis superior dextra) впадает в конечную часть непарной вены. Анастомозирует с венозными сплетениями позвоночного столба.

10. Полунепарная вена (v. hemiazygos) является наиболее крупным притоком непарной вены. Формируется из левой восходящей поясничной вены (v. lumbalis ascendens sinistra), начавшейся в брюшной полости, анастомозирует с поясничными венами. В грудную полость v. lumbalis ascendens проходит через отверстие в диафрагме между левыми медиальной и промежуточной ножками. В грудной полости располагается слева от позвоночника и впадает в непарную вену, перекидываясь через тело VIII или IX грудного позвонка. В полунепарную вену вливаются левые задние XI-VII межреберные вены (vv. intercostales роsteriores sinistrae), анастомозирующие с позвоночными венозными сплетениями, добавочная непарная вена (v. hemiazygos accessoria), образующаяся из VI-III левых межреберных вен, тонкие пищеводные (vv. esophageae) и средостенные (vv. mediastinales) вены.

Непарная вена (v. azygos) сливается из всех описанных выше вен, собирающих венозную кровь из многих органов. Она лежит в заднем средостении справа от грудной аорты, позади пищевода, на правой или передней поверхности тел XII-IV грудных позвонков. На уровне IV-V грудного позвонка непарная вена проходит позади правого корня легкого, затем огибает сверху правый бронх и впадает в верхнюю полую вену в месте перехода перикарда на верхнюю полую вену.

Диаметр непарной вены в ее устье 10-12 мм; там имеется двухстворчатый полулунный клапан.

Непарная вена является важнейшим анастомозом между нижней и верхней полыми венами, а также воротной веной печени. При затруднении оттока крови по нижней, верхней полой или воротной вене непарная вена увеличивается в диаметре в 1 ½-2 раза.

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия заднего средостения и органов заднего средостения.”:

- Заднее средостение. Топография заднего средостения. Границы заднего средостения.

- Топография органов заднего средостения. Топография нисходящей части аорты. Топография грудной аорты.

- Грудной отдел пищевода. Топография грудного отдела пищевода. Сужения пищевода.

- Кровоснабжение пищевода. Портокавальные анастомозы. Отток лимфы от пищевода. Лимфоотток от пищевода.

- Непарная вена. Полунепарная вена. Топография непарной и полунепарной вены.

- Грудной проток. Топография грудного протока. Где находится грудной проток?

- Блуждающие нервы. Топография блуждающих нервов. Симпатические стволы. Топография симпатических стволов.

- Рефлексогенные зоны грудной полости. Нервные сплетения грудной клетки. Фасциально-клетчаточные пространства заднего средостения.

Заднее средостение. Топография заднего средостения. Границы заднего средостения.

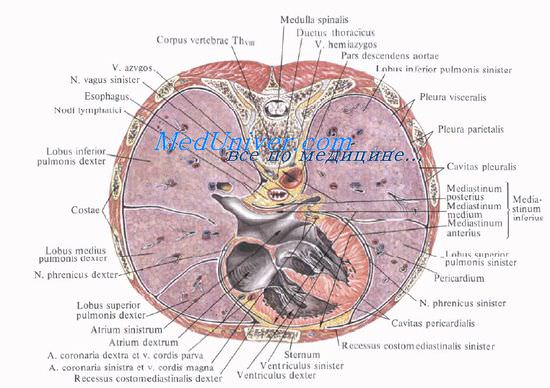

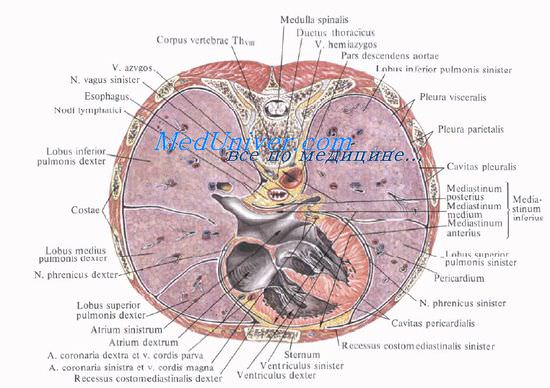

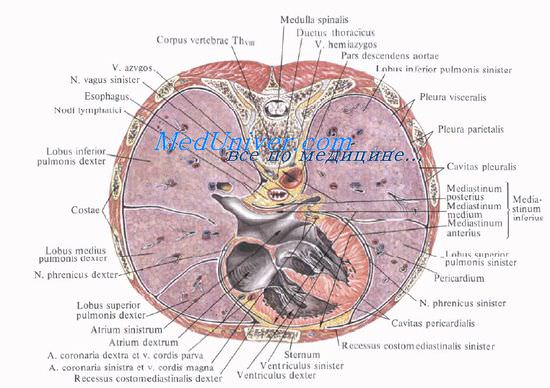

Заднее средостение ограничено сзади телами грудных позвонков и начальными отделами межреберий с покрывающей их пред-позвоночной фасцией, по бокам — медиастинальными отрогами внутригрудной фасции и медиастинальной плеврой.

Передней стенкой заднего средостения является вверху бронхоперикардиальная мембрана, а ниже — задняя поверхность перикарда.

В заднем средостении ближе всего к позвонкам располагаются межреберные артерии, немного кпереди от них — межреберные вены, справа впадающие в v. azygos, а слева — в v. hemiazygos. Латеральнее и кпереди от вен располагаются правый и левый симпатические стволы с отходящими от них nn. splanchnici (major и minor). Все эти образования прикрыты фасцией и париетальной плеврой.

Кпереди от них лежат грудной проток, нисходящая аорта и пищевод с блуждающими нервами. Эти образования окружены клетчаткой заднего средостения и прилежат к его передней стенке.

Нисходящая аорта тесно соприкасается с левой средостенной плеврой, а пищевод — с правой средостенной плеврой.

Топография органов заднего средостения. Топография нисходящей части аорты. Топография грудной аорты

Нисходящая часть аорты, pars descendens aortae, является продолжением дуги аорты и делится на грудную, pars thoracica, и брюшную, pars abdominalis, части. Грудной отдел аорты переходит в брюшной на уровне XII грудного позвонка через hiatus aorticus диафрагмы вместе с грудным протоком.

Грудная аорта располагается в заднем средостении, на уровне IV—XII грудных позвонков. От нее отходят задние межреберные артерии. Сначала аорта лежит на левой стороне тел позвонков, затем приближается к срединной линии.

Спереди от грудной аорты располагаются корень левого легкого, левый блуждающий нерв и задняя стенка левого предсердия. На уровне IV—VI грудных позвонков справа от аорты находится пищевод. Ниже пищевод, постепенно пересекая аорту справа налево, целиком смещается кпереди от нее.

Сзади и несколько слева от аорты проходят v. hemiazygos и левые межреберные вены.

Сзади и справа от грудной аорты проходит v. azygos, позади располагается грудной проток.

Левая наружная полуокружность нисходящей аорты покрыта средостенной плеврой.

Фасциальная оболочка аорты связана со средостенной плеврой, предпозвоночной фасцией, фиброзным перикардом. В клетчатке вокруг аорты расположены парааортальные лимфатические узлы и парааортальные нервные сплетения.

Учебное видео анатомия и ветви грудного отдела аорты

Грудной отдел пищевода. Топография грудного отдела пищевода. Сужения пищевода.

В заднем средостении, как и в верхнем, пищевод почти на всем протяжении располагается кпереди от тел грудных позвонков, прикрытых внутригрудной (предпозвоночной) фасцией. Лишь на уровне VIII—IX грудных позвонков пищевод отходит от позвоночного столба кпереди (на уровне диафрагмы — на 1,5—4,0 см; это второй сагиттальный изгиб), располагаясь впереди грудной аорты. От грудных позвонков пищевод отделен также клетчаткой, в которой проходят ductus thoracicus и v. azygos.

Спереди от пищевода ниже дуги аорты располагаются бифуркация трахеи и задняя поверхность левого главного бронха, к которым он фиксирован соединительнотканными тяжами — пишеводно-трахеаль-ными связками. Здесь на пищеводе возникает второе (бронхоаортальное) сужение. Первое, как уже было отмечено, находится в месте перехода глотки в пищевод, а третье сужение возникает при переходе пищевода через диафрагму в брюшную полость.

На уровне корня легких или ниже к пищеводу подходят блуждающие нервы, из которых левый идет по передней поверхности органа, правый — по задней.

Ниже бифуркации трахеи спереди от пищевода располагается перикард, отделяющий пищевод от левого предсердия.

Из-за тесного прилегания пищевода к перикарду возможно сужение пищевода и появление дисфагии (нарушения глотания) при скоплении в перикарде жидкости или увеличении левого предсердия в результате стеноза митрального клапана. Возможно также прорастание опухоли пищевода в перикард. При буксировании пищевода может возникнуть опасность повреждения перикарда и сердца.

Слева, на уровне IV позвонка, пищевод прилежит к заднеправой поверхности дуги аорты. Ниже пищевод на всем протяжении прилежит к нисходящей аорте — сначала к ее правой поверхности, а с уровня V—VIII грудных позвонков постепенно перекрещивает аорту справа налево, переходя на ее переднюю поверхность.

На уровне IX грудного позвонка пищевод проходит через пищеводное отверстие диафрагмы на 1,0—1,5 см слева от срединной линии.

Средостенная плевра слева прилежит к околопищеводной фасции на небольшом участке между нисходящей аортой и легочной связкой, образуя углубление между пищеводом и аортой.

Справа, ниже корня легкого, средостенная плевра покрывает боковую стенку пищевода и даже часть его задней стенки, образуя углубление между пищеводом и позвоночником.

Ниже ворот легких правый и левый плевральные листки на задней поверхности пищевода могут близко подходить друг к другу. Плевра на отдельных участках плотно фиксирована к стенке пищевода посредством фасциальных листков и тяжей, что затрудняет выделение пищевода при операциях на нем и создает опасность ранения плевры.

Наддиафрагмальный отдел пищевода фиксирован к задненижним углам плевральных синусов и краям пищеводного отверстия диафрагмы плотными соединительнотканными пучками межплевральной связки.

Учебное видео по анатомии пищевода

Кровоснабжение пищевода. Портокавальные анастомозы. Отток лимфы от пищевода. Лимфоотток от пищевода.

Кровоснабжение пищевода осуществляют пищеводные ветви, отходящие от грудной части аорты. Венозная кровь оттекает в непарную и полунепарную вены.

От наддиафрагмальной части пищевода кровь оттекает в систему воротной вены через левую желудочную вену. Здесь, таким образом, образуются портокавальные анастомозы. Они могут давать очень тяжелые кровотечения при варикозном расширении вен пищевода, возникающем при портальной гипертензии (повышении давления крови в воротной вене).

Вдоль стенок пищевода в клетчатке расположено нервное сплетение, образованное ветвями блуждающих нервов, симпатических стволов и соответствующими спинномозговыми нервами.

Отток лимфы от пищевода происходит в трахеобронхиальные и предпозвоночные узлы. От нижних отделов пищевода ток лимфы направляется в сторону желудка (левые желудочные узлы), а также в околоаортальные и предпозвоночные узлы.

Учебное видео по анатомии пищевода и его сужений

Непарная вена. Полунепарная вена. Топография непарной и полунепарной вены.

Непарная и полунепарная вены являются главными венозными стволами заднего средостения. Они проникают в него из забрюшинного пространства через щели в диафрагме. В них впадают межреберные и пищеводные вены.

Непарная вена проходит по правой стороне тел позвонков спереди от правых задних межреберных артерий, справа от грудного протока и позади пищевода. На уровне IV грудного позвонка непарная вена перекидывается через правый главный бронх и впадает в верхнюю полую вену.

Полунепарная вена проходит по левой стороне тел позвонков, между грудной аортой и левым симпатическим стволом, и на уровне VII—VIII грудных позвонков впадает в непарную вену.

Слева вверху имеется непостоянная добавочная полунепарная вена, v. hemiazygos accessona, которая впадает в непарную вену на уровне VII—VIII грудных позвонков. Непарная и полунепарная вены минуют нижнюю полую вену, относя кровь в верхнюю полую вену, а в забрюшинном пространстве анастомозируют с венами системы нижней полой вены.

В результате образуются каво-кавальные анастомозы — коллатеральные пути венозного кровотока. О порто-кавальных анастомозах в нижней трети пищевода уже говорилось.

Грудной проток. Топография грудного протока. Где находится грудной проток?

Грудной проток проходит в заднее средостение из забрюшинного пространства через аортальное отверстие диафрагмы, располагаясь справа и сзади от аорты.

Грудной проток представляет собой слегка извилистую тонкостенную трубку длиной 30—35 см и диаметром 2—4 мм, проходящую в вертикальном направлении несколько правее срединной линии в предпозвоночной клетчатке. В основной проток впадают добавочные лимфатические протоки, по которым осуществляется коллатеральный отток лимфы. По ходу грудного протока, особенно в нижнем его отделе, расположены лимфатические узлы, к которым подходят сосуды от органов заднего средостения и из межреберий.

В заднем средостении грудной проток расположен справа от аорты, постепенно приближаясь к ее левой поверхности. Справа от него лежит непарная вена, впереди — пищевод.

Кзади от грудного протока проходят правые задние межреберные артерии и венозные анастомозы между непарной и полунепарной венами. Справа проток может быть частично или полностью покрыт задней переходной складкой плевры.

Учебное видео анатомии, топографии грудного протока и правого лимфатического протока

Блуждающие нервы. Топография блуждающих нервов. Симпатические стволы. Топография симпатических стволов.

Блуждающие нервы, nn. vagi. Топография правого и левого блуждающих нервов различна. В заднем средостении правый блуждающий нерв появляется у задней поверхности корня правого легкого и на этом уровне подходит к задней поверхности пищевода, отдает ветви к пищеводному сплетению и проходит вместе с пищеводом в полость живота.

Левый блуждающий нерв после отхождения возвратного гортанного нерва у нижнего края дуги аорты проходит в щель между ней и левой легочной артерией на заднюю поверхность корня легкого. На уровне его нижнего края нерв переходит на переднюю стенку пищевода, по которой проходит в полость живота. Блуждающие нервы образуют пищеводное нервное сплетение, связанное с симпатическими стволами и спинномозговыми нервами.

Блуждающие нервы в средостении

Симпатические стволы, trunci sympathici. Грудной отдел симпатического ствола образуют 11 — 12 (часто — 9—10) грудных узлов, ganglia thoracica, с межганглионарными ветвями. Они расположены в листках предпозвоночной фасции на поверхности головок ребер. Симпатический ствол проходит кпереди от межреберных сосудов, кнаружи от непарной (справа) и полунепарной (слева) вен. Продолжаясь книзу, ствол симпатического нерва проходит через щель между наружной и средней ножками диафрагмы.

Ветви симпатического ствола вместе с блуждающими нервами участвуют в образовании нервных сплетений грудной полости, отдают соединительные ветви к межреберным нервам, образуют большой и малый внутренностные нервы, п. splanchnicus major (от V—ГХ грудных узлов) и п. splanchnicus minor (от X—XI грудных узлов).

Внутренностные нервы располагаются на боковой поверхности тел грудных позвонков, проходят через щель между внутренней и средней ножками диафрагмы в сопровождении v. azygos (справа) и v. hemiazygos (слева) и входят в состав чревного (солнечного) сплетения.

Учебное видео по анатомии блуждаюшего нерва – вагуса (X пары черепно-мозговых нервов)

Рефлексогенные зоны грудной полости. Нервные сплетения грудной клетки. Фасциально-клетчаточные пространства заднего средостения.

Нервные сплетения — рефлексогенные зоны грудной полости. Как уже упоминалось выше, ветви от симпатических стволов, блуждающих нервов, диафрагмальных нервов образуют в грудной полости несколько сплетений: грудное аортальное, сердечное, легочное и пищеводное.

Каждое из них образует выраженную рефлексогенную зону, раздражение которой ведет к нарушению функции тех или иных органов грудной полости. Нужно также иметь в виду, что все эти сплетения связаны между собой многочисленными соединительными ветвями, так что раздражение, например, пищеводного сплетения влияет и на функцию сердца и легких. В связи с этим ранения грудной клетки часто сопровождаются выраженным шоком.

Фасциально-клетчаточные пространства заднего средостения

Клетчатка заднего средостения называется околопищеводной. Большая ее часть, задняя, расположена между висцеральной фасцией задней стенки пищевода и фасциальным футляром аорты спереди и предпозвоночной фасцией сзади. Она является непосредственным продолжением позадипищеводного пространства верхнего средостения.

Передняя околопищеводная клетчатка расположена между задней стенкой перикарда и передней стенкой пищевода. Она связана с задней через клетчатку, прилежащую к правой стенке пищевода и отделяющую его от медиастинальной плевры. Воспаление клетчатки заднего средостения, задний медиастинит, развивается как позади пищевода, так и спереди от него.

Чаще всего инфицирование медиастинальной клетчатки происходит путем распространения инфекционно-воспалительного процесса из вышележащих отделов по ходу предпозвоночной фасции.

Подвижность плевральных листков и диафрагмы, постоянные пространственные и объемные изменения органов и сосудов средостения способствуют распространению гнойной инфекции по всем отделам средостения.

Учебное видео границы и органы средостения

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди (грудной клетки)”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 15.9.2020

Источник