В растениях проводят воду сосуды волокна древесины лубяные волокна

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

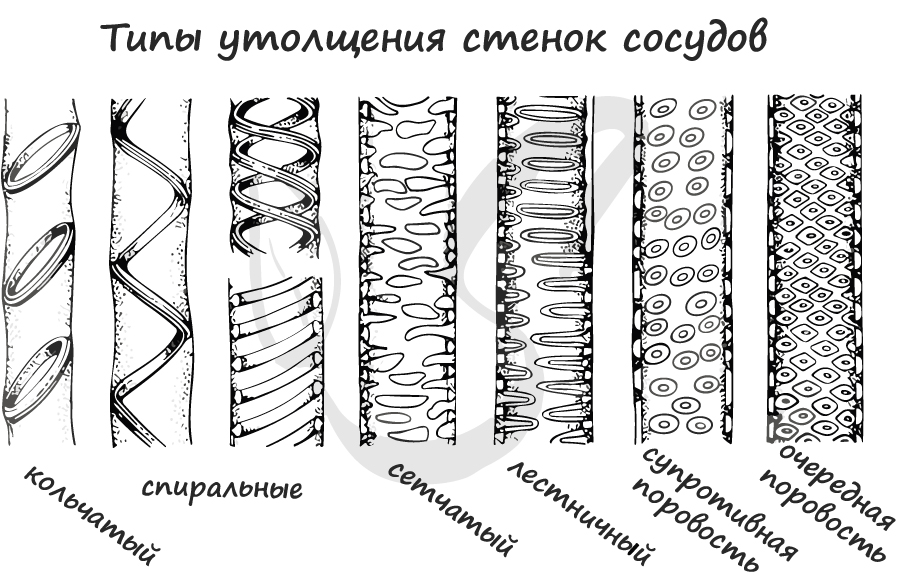

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

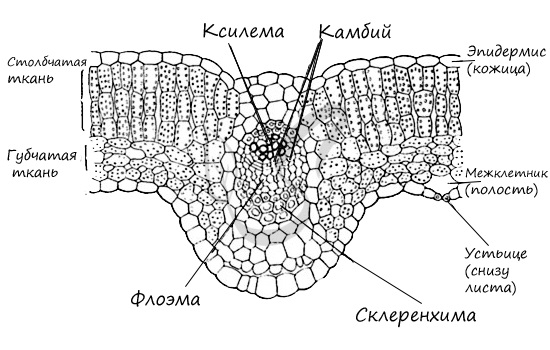

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

В процессе эволюции у высших растений совершенствование организации сопровождалось усложнением внутреннего строения — появлением органов и тканей.

Ткань — совокупность клеток, сходных по морфологическим и физиологическим признакам и выполняющих определенные функции. Орган состоит обычно из нескольких тканей.

Различают ткани:

1.образовательная (меристема) появляется по мере деления зиготы. Формирует тело зародыша, по мере роста растения перемещается во все его точки роста – верхушки корней, стеблей, в основания междоузлий и листьев – это первичные меристемы (их клетки делятся в поперечном, радиальном и тангенциальном – параллельным поверхности – направлениях; лежат беспорядочно):

Верхушечные (апикальные)

Боковые (латеральные)

Вставочные (интеркалярные)

Основное свойство меристем – способность делиться митозом и дифференцироваться (преобразовываться в другие ткани).

Меристемы могут возникать и из уже имеющихся тканей – это вторичные меристемы (клетки делятся только в тангенциальном – параллельным поверхности – направлении; лежат четкими рядами):

Камбий – образовательная ткань корня и стебля, состоящая из клеток, при делении и дифференцировке которых с внутренней стороны от слоя камбия откладывается древесина, с внешней – луб (у голосеменных и двудольных растений)

Феллоген (пробковый камбий)

Раневые меристемы

2. покровные ткани растений находятся на границе с внешней средой и защищают их от высыхания, механического повреждения, действия высоких и низких температур, чрезмерного испарения воды, проникновения микроорганизмов:

Кожица (эпидерма) в виде однорядного слоя клеток покрывает листья и однолетние побеги. Наружная поверхность клеток этой ткани часто покрыта кутикулой или восковым налетом, особенно развитых у растений засушливых местообитаний. Основные функции эпидермы — защитная и регуляция газообмена и испарения воды (связь с внешней средой – через устьица)

Пробка сменяет эпидерму, вследствие чего к осени зеленый цвет побегов переходит в бурый; из нескольких слоев отмерших клеток, стенки которых пропитаны жироподобным веществом суберином, непроницаемым для воды и газов. Т.к. живые ткани, лежащие под пробкой, нуждаются в газообмене и удалении избытка влаги, то связь с внешней средой осуществляется через разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками — чечевички.

Пробка вместе со слоями отмерших клеток других тканей входит в состав корки, которая предохраняет стволы деревьев от механических повреждений, лесных пожаров, резкой смены температур и т. п. Корка ежегодно наращивается за счет клеток находящегося под ней камбия.

3. проводящие ткани служат для распространения по всему растению веществ, всасываемых корнями, и веществ, образующихся в листьях и молодых стеблях.

Различают:

Дальний или осевой транспорт веществ (от листьев к корням и от корней к листьям)

Ближний или радиальный.

Проводящая система растений состоит из:

Ксилемы или древесины – комплекс тканей, расположенных внутрь ль камбия или в проводящих пучках; обеспечивает восходящий ток воды и минеральных солей.

Состоит из:

-сосудов (проводящая ткань)

– древесных волокон (механическая ткань)

-древесной паренхимы (основная ткань)

Флоэмы или луба – комплекс тканей с внешней стороны от камбия или в проводящих пучках; служит для проведения нисходящим током продуктов фотосинтеза к местам их использования или отложения в запас (подземные органы, созревающие плоды и семена и др.).

Состоит из:

-ситовидных трубок (проводящая ткань)

-лубяных волокон (механическая ткань)

-лубяной паренхимы (основная ткань)

Дальний, или осевой, восходящий ток осуществляется по трахеидам и сосудам. Трахеиды — мертвые вытянутые клетки, лишенные цитоплазмы, имеющие одревесневшие стенки, в которых находятся поры. Через поровую мембрану происходит фильтрация растворов. Ток жидкости по трахеидам медленный, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственными проводящими элементами ксилемы. У покрытосеменных развиты сосуды — полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках имеются сквозные отверстия — перфорации, благодаря которым быстрота тока растворов многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность.

Нисходящий ток органических веществ осуществляется по ситовидным трубкам, входящим в состав проводящей ткани — флоэмы (луб). Ситовидные трубки состоят из члеников, поперечные перегородки которых пронизаны мелкими отверстиями, образующими «сито». Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат живую цитоплазму, образующую единое целое с цитоплазмой соседних клеток. Скорость движения по ситовидным трубкам меньше, чем скорость движения по сосудам.

Элементы проводящей системы вместе с волокнами механической ткани образуют пучки. Сосудисто-волокнистые пучкихорошо видны в листьях в виде жилок, они распространены в стебле, корнях, плодах и объединяют растение в единое целое.

4. механические ткани формируют «внутренний скелет» растения; обеспечивают прочность его органов: сопротивление нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Прочность и упругость клеток механических тканей достигается утолщением и одревеснением их оболочек. В молодых участках растущих органов механических тканей нет, т.к. живые клетки, находясь в состоянии тургора, благодаря плотным клеточным стенкам приобретают упругость.

Наиболее распространенная классификация механических тканей:

Склеренхима – представлена волокнами – длинными узкими клетками с равномерно утолщенной одревесневающей клеточной стенкой и обычно отмершим протопластом. В корне, стебле, плодах. В составе ксилемы (древесные волокна), флоэмы (лубяные волокна) и т.д.

Склереиды – клетки округлой или кубовидной формы с толстыми стенками, способными раздревесневать (утрачивать лигнин). В тканях мезофилла листа, мякоти сочных плодов (каменистые клетки), «косточек» плодов костянок

Колленхима – свойственна только двудольным, под эпидермой надземных органов. Округлая или кубовидная форма клеток, живой протопласт, неравномерное утолщение клеточных стенок (свойства пружины)

5. основная ткань или паренхима, состоит из живых тонкостенных клеток, располагающихся между другими тканями:

основная паренхима – в сердцевине стеблей

древесная паренхима – между сосудами и древесными волокнами в древесине

лубяная паренхима – между ситовидными трубками и волокнами в лубе

хлорофиллоносная паренхима – столбчатая ткань в листе под верхней эпидермой, губчатая – под нижней

запасающая паренхима – в эндосперме семян, клубнях, корнеплодах, плодах

воздухоносная паренхима – у водных растений с плавающими листьями и стеблями.

Источник

2. Значение лубяных и древесных волокон в растении, их расположение, строение и использование в сельском хозяйстве

Камбий – тоже образовательная ткань. В результате деления клеток камбия происходит образование новых слоев луба и древесины, отчего стебель растёт в толщину.

Другая группа тканей. Представленных в разных органах растений – это покровные ткани. Из покровных тканей вы уже знаете кожицу и пробку. Клетки кожицы живые, плотно сомкнутые. Их наружные оболочки утолщены. Среди клеток кожицы имеются устьица. Клетки пробки мёртвые, их оболочки не пропускают воду и воздух. Эти ткани защищают растения и от неблагоприятных воздействий внешней среды. Например, от излишнего испарения влаги, от проникновения внутрь растения вредных микроорганизмов. Кожица у большинства растений бывает покрыта жироподобным или восковым налётом.

Главная функция древесины и луба – проведение веществ во все органы растения. Поэтому их называют проводящими тканями. Сосуда древесины проводят воду и растворённые в ней минеральные вещества, а по ситовидным трубкам луба передвигаются растворы органических веществ.

Особое значение имеет правильное представление о проводящих пучках. Совокупность трёх, иногда четырёх тканей образует сложные проводящие пучки. В состав флоэмы (луба) обычно входят: проводящая ткань (ситовидные трубки), механическая (лубяные волокна) и лубяная паренхима, а в состав ксилемы (древесины) – проводящая ткань – сосуды (трахеи) и трахеиды, механическая ткань (древесные волокна) и древесная паренхима. Различают типы проводящих пучков по наличию камбия: закрытые пучки, в которых отсутствует камбий, и открытые, имеющие камбий между флоэмой и ксилемой. Закрытые, проводящие пучки характерны для однодольных растений. А открытые – для двудольных. По расположению флоэмы и ксилемы различают 6 типов проводящих пучков: коллатеральные, биколлатеральные, концентрические, амфивозальный, амофинрибральный и радикальные.

Сердцевина стебля и внутренние клетки его коры, прилегающие к лубу, кора корня и сочные клетки плодов образованы запасающей тканью. Обычно богатой межклетниками. В клетках этой ткани откладываются в запас питательные вещества.

В зеленых клетках ткани листьев и молодых стеблей происходит фотосинтез. Такие ткани называются фотосинтезирующими.

Наконец, механическая ткань придаёт прочность органам растения. Она состоит из клеток с сильно уплотнёнными оболочками. Клетки этой ткани образуют как бы основ растения. В стебле они могут быть расположены сплошными слоями или отдельными этажами. Находящимися на некотором расстоянии друг от друга. В листьях клетки механической ткани часто располагаются вокруг клеток проводящей ткани и вместе с ней формируют жилки листа.

Отдельные клетки или группы клеток луда и древесины имеют строение, свойственное клеткам механической ткани. Эти клетки имеют вид длинных волокон с толстой одревесневшей оболочкой. Поэтому их называют лубяными и древесными волокнами.

Тело цветкового растения образовано разными тканями: покровной, фотосинтезирующей, проводящей, запасающей. Механической. Все они развиваются из образовательных тканей.

Все растения имеют сходное строение, но кроме этого они имеют также сходный химический состав. Они состоят из воды, минеральных и органических веществ. Минеральные и органические вещества используются для построения тела растений, а также принимают участие в различных процессах жизнедеятельности, протекающих в растениях. Недостаток или отсутствие какого-либо вещества нарушает нормальное развитие растения и может привести к гибели.

Лубяные культуры: Лубяные культуры – растения, которые возделываются для получения лубяного волокна из стеблей, служащего сырьем для текстильной промышленности. Наиболее известными лубяными культурами являются джут, конопля, лен-долгунец, кенаф Кенаф – прядильная культура; однолетнее травянистое растение рода гибискус семейства мальвовых.

Кенаф содержит: – в сухих стеблях – до 21% волокна, пригодного для изготовления технических тканей; – в семенах – до 20% технического масла.

Конопля: Конопля – прядильная культура; род однолетних травянистых растений семейства коноплевых, насчитывающий 3 вида.

Посевная конопля содержит: – в сухих стеблях – до 25% волокна-пеньки; – в семенах до – 35% масла.

Волокно — класс материалов, состоящий из непряденых нитей материала или длинных тонких отрезков нити. Волокно используется в природе как животными так и растениями, для удержания тканей (биологических). Волокно используется человеком для прядения нитей, веревок, как часть композитных материалов, а также для производства таких материалов как бумага или войлок. Древесное волокно в основном идёт на производство бумаги, а также ДВП. Древесноволокнистые плиты или ДВП (другое название — Оргалит) — материал, получаемый горячим прессованием массы, состоящей из целлюлозных волокон, воды, синтетических полимеров и специальных добавок.

Сырьём для производства ДВП служат размельченная древесная щепа и дробленка, а для улучшения эксплуатационных качеств ДВП, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики.

Используется в строительстве, особенно жилом малоэтажном, для ограждения и отделки, реже в искусстве, например, как основа для картин маслом. Отличный матерьял для танцев, обычно пользуется популярностью среди БиБоев !

Раздел: Биология

Количество знаков с пробелами: 40134

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 2

… и лениться; не чревоугодничать; не сребролюбствовать; безумно не гордиться; трудиться…» [21] Соблюдение библейских заповедей. [32] Третьей задачей будет, представление вероятностной перспективы развития общественных изменений. Пока не изобретены полёты во времени и телепортационные технологии, инкубационное выращивание потомства, окружающая рукотворная действительность характеризуется плавной …

… покой, вдохнуть этот аромат, почувствовать этот вкус. В итоге пивной алкоголизм — очень тяжелая болезнь, трудно поддающаяся лечению. Это подчеркивают все врачи-наркологи. 2. Меры социальной защиты населения (на примере г. Оренбурга) В Оренбургской области регистрация первых случаев ВИЧ-инфекции началась в 1996 году, через 9 лет после начала регистрации в Российской Федерации. На первых этапах …

… сторон. Итак, постоянно усложняющиеся условия развития современного мира требуют быстрого реагирования России и Европейского союза, а также формирования ими “изменяющейся глобальной политической геометрии”. Любопытно, что разные политики и исследователи по-разному оценивают суть взаимоотношений РФ и ЕС. По заявлению главного советника департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ В. В. …

… Н., Ариша Р., Саша В. – в основном придерживались роли покупателей.) Вся проведенная экспериментальная работа формирующего этапа была направлена на формирование знаний о комнатных растениях в процессе ухода за ними у детей пятого года жизни. Результаты, полученные в ходе формирующего этапа работы, позволяют сделать следующие выводы: возрос интерес детей к растениям, увеличилась самостоятельность …

Источник