В состав луба входят сосуды

Человечество пользовалось древесиной на протяжении тысячелетий. Ее использовали для разных целей, главным образом, как источник топлива. Также древесина является отличным строительным материалом, из нее создают инструменты, оружие, мебель, тару, произведения искусства, бумагу.

Вследствие наличия годичных колец, которые во время роста, а также в результате сезонных колебаний температуры или уровня влажности, формируют в своём стволе большинство видов деревьев, ученые могут довольно точно определить регион, в котором росло дерево. Ежегодный мониторинг изменения ширины годичных колец и анализ содержания в них некоторых изотопов элементов, дает возможность более детально изучить состояние климата и атмосферы в древние времена.

Как образуется древесина?

Древесина – это одна из составляющих сосудисто-волокнистого пучка, она противопоставлена еще одной важной части пучка, формирующейся из того же прокамбия или камбия — лубу, или флоэме. В процессе формирования сосудисто-волокнистых пучков из прокамбия возможно два варианта событий:

- все прокамбиальные клетки становятся элементами древесины и луба с образованием так называемых замкнутых пучков. Этот процесс характерен для высших споровых, однодольных и некоторых двудольных растений

- на границе между древесиной и лубом остаётся прослойка деятельной ткани, которую называют камбий. При этом формируются пучки открытые, что характерно для двудольных и голосеменных растений.

При первом варианте событий количество древесины не изменяется, и растение не может утолщаться. Если развитие идет по второму пути, то вследствие работы камбия ежегодно объем древесины увеличивается, и ствол растения медленно становится толще. У древесных пород российского региона древесина находится ближе к центру (оси) дерева, а луб — находится ближе к окружности (периферии). Ряд других растений имеет несколько иное взаимное расположение древесины и луба.

Именно деление клеток камбия в стебеле обеспечивает его рост в толщину. В процессе деления камбиальных клеток ? дочерних образующихся клеток отделяется в древесину, а ? – в луб. По этой причине прирост очень заметен в древесине. Камбий делится не равномерно, этот процесс зависит от сезона. В весенне – летний период деление активное, вследствие чего формируются крупные клетки, к осени деление замедляется, и формируются мелкие клетки. Зимой же камбий не делится. Таким образом, обеспечивается годичный прирост древесины, который хорошо заметен у многих деревьев, и называют его годичным кольцом. По количеству годичных колец специалисты вычисляют возраст побега и целого дерева.

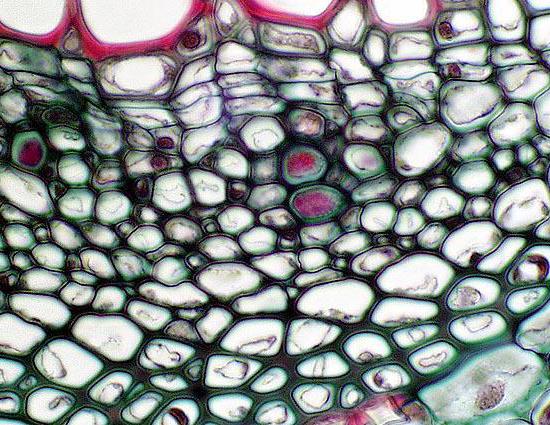

Древесина имеет в своем составе уже отмершие клеточные элементы с одеревеневшими, главным образом, толстыми оболочками. Состав луба, напротив, представлен элементами живых клеток, с живой протоплазмой, клеточным соком и тонкой неодеревеневшей оболочкой. В тоже время, в лубе могут попадаться элементы мёртвые, толстостенные и одеревеневшие.

Древесина имеет в своем составе уже отмершие клеточные элементы с одеревеневшими, главным образом, толстыми оболочками. Состав луба, напротив, представлен элементами живых клеток, с живой протоплазмой, клеточным соком и тонкой неодеревеневшей оболочкой. В тоже время, в лубе могут попадаться элементы мёртвые, толстостенные и одеревеневшие.

Обе составляющие сосудисто-волокнистого пучка имеют и еще одно физиологическое отличие. По древесине из земли к листьям движется сырой сок, который является водой с растворёнными в ней полезными веществами. А вот по лубу вниз течет пластический сок.

Процесс одеревенения клеточных оболочек характеризуется пропитыванием целлюлозной оболочки специальными веществами, которые объединены под общим названием лигнин. Наличие лигнина и вместе с тем одеревенение оболочки можно легко определить с помощью определенных реакций. Вследствие одеревенения, растительные оболочки растут в толщину, твердеют. В тоже время при лёгкой проницаемости для воды они утрачивают способности поглощать воду и разбухать.

Строение луба

Флоэма — то же, что и луб. Она является проводящей тканью сосудистых растений. Именно по ней осуществляется транспортировка продуктов фотосинтеза к разным частям растения, где они используются или накапливаются.

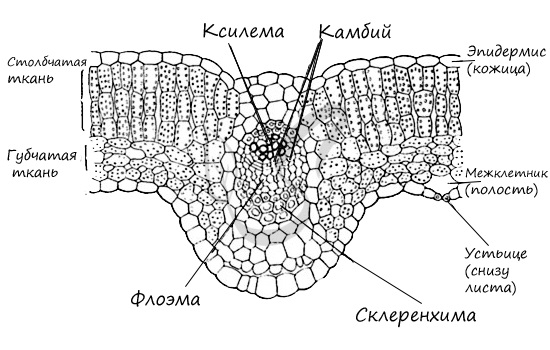

В стеблях большей части растений древесный луб находится снаружи по отношению к ксилеме, a в листьях — обращен к нижней стороне жилок листовой пластинки. Проводящие пучки корней имеют чередующиеся тяжи флоэмы и ксилемы.

Луб дерева по происхождению делится на:

- первичный, дифференциирующийся из прокамбия

- вторичный, дифференциирующийся из камбия.

Главное отличие первичной флоэмы от вторичной заключается в полном отсутствии у первой сердцевинных лучей. Однако клеточный состав и первичной, и вторичной флоэмы идентичен. В их составе присутствуют клетки различной морфологии, и выполняют разные функции:

- ситовидные элементы (клетки, трубки и клетки-спутницы). Эти элементы обеспечивают главный транспорт

- склеренхимные элементы (склереиды и волокна), отвечают за опорную функцию

- паренхимные элементы (паренхимные клетки), отвечают за ближний радиальный транспорт.

Ситовидные трубки живут совсем немного. Зачастую период их жизни не превышает 2-3 года, очень редко они доживают до 10-15 лет. Отмершие регулярно заменяют новые. Ситовидные трубки занимают немного места в лубе и чаще всего соединены в пучки. Помимо таких пучков в лубе присутствуют клетки механической ткани – лубяные волокна, а также клетки основной ткани.

Функции луба

Одной из главных функций, которые выполняет луб молодой, является флоэмный транспорт сока. Этот сок является раствором углеводов (у древесных растений — это главным образом сахароза). Углеводы – это продукты фотосинтеза, в довольно высокой концентрации — 0,2—0,7 моль/литр (примерно от 7 до 25 %). Кроме углеводов в состав сока входят и другие ассимиляты и метаболиты (аминокислоты и фитогормоны) в намного меньших количествах. Скорость транспорта достигает десятков сантиметров в час, что существенно выше скорости диффузии.

Флоэмный сок двигается от органов-доноров, в которых осуществляется процесс фотосинтеза к акцепторам — органам или областям, в которых эти продукты фотосинтеза используются или откладываются на потом. Очень интенсивно потребляются ассимиляты в корневой системе, верхушках побегов, растущих листьях, репродуктивных органах. Многие растения имеют особые органы запасания — луковицы, клубни и корневища, которые выполняют роль акцепторов.

Луб липы – это внутренний слой коры, который имеет светло- желтую окраску. Его задача – обеспечить прочность стебля. Лубяной слой довольно проблематично разорвать по ширине, однако вдоль стебля он легко распадается на тонкие волокна большой длины.

Лубяная часть стебля часто применяется в хозяйстве, к примеру, луб липы знаменит тем, что из него изготавливают рогожу и мочалки.

Отметим, что если кору на дереве по кругу перерезать до слоя древесины, то органические вещества больше не будут транспортироваться к корням, и дерево через время погибнет.

Источник

Луб проводит органические вещества от кроны вниз (нисходящий ток) и для проведения воды не служит, так как при вырезании коры кольцом вокруг ствола (кольцевание) приток воды к кроне не прерывается. Механические ткани в лубе древесных пород всегда древеснеют, поэтому одревеснение нельзя считать признаком, отличающим древесину от луба.

Подобно древесине луб также состоит из 3 тканей:

- Запасающих — сердцевинных лучей и лубяной паренхимы;

- Проводящих — ситовидных трубок;

- Механических — лубяных волокон и иногда каменистых клеток.

Паренхима луба

Паренхима луба, как и паренхима древесины, состоит из паренхимы сердцевинных лучей и паренхимных волокон. От паренхимы древесины она отличается целлюлозными оболочками и более разнообразным содержимым. В ней часто встречаются не только крахмал и масло, но и кристаллы щавелевокислого кальция (одиночные и в сростках — друзах), дубильные вещества и различные сильнодействующие, ценные в медицине вещества, например салицин, хинин и др. Благодаря этому кора некоторых древесных пород, как например дуба, ели, ивы применяется для дубления, а кора крушины, хинного дерева и др. в медицине. В растении эти вещества играют некоторую защитную роль, предохраняя их от повреждений разными паразитами, а также от огладывания зайцами, мышами, козами и т. д.

Паренхимные клетки с кристаллами иногда располагаются в продольном направлении с большой правильностью, прилегая к лубяным волокнам. Тогда они носят особое название кристаллоносной паренхимы и играют большую роль при определении древесных пород по строению коры. Подобно заменяющим волокнам древесины, в лубе также встречаются живые клетки в виде волокон, не разделенных поперечными перегородками на плренхиматические клетки. Эти нежные живые клетки мало отличаются по форме от произведших их клеток камбия и поэтому носят название камбиформа. Паренхимные клетки иногда, как например у сосны, лиственницы и других хвойных, располагаются правильными тангентальными полосками, чередующимися с рядами ситовидных трубок. Ежегодно образуется одна, реже две полоски.

Сердцевинные лучи

Сердцевинные лучи луба всегда составляют продолжение лучей древесины, но обычно они значительно шире древесных лучей и в молодых ветках нечувствительно переходят в паренхиму первичной коры. Так же, как в древесине, здесь иногда встречаются лучи, составленные из разнородных клеток. Так, у сосны на радиальном разрезе можно видеть, что средние клетки вытянуты получу (лежачие), а верхние и нижние по волокнам (стоячие).

Ситовидные трубки

Ситовидные трубки древесных пород каких-нибудь особенных отличий не обнаруживают. Только здесь встречается более сильное развитие сит. Они находятся не только на поперечных, но и на боковых стенках ситовидных трубок. У некоторых древесных пород (например, у липы) встречаются сложные сита, причем в лестнично продырявленном сосуде перегородка поставлена косо и состоит из ряда сит, разъединенных поперечными перекладинами вроде перекладин лестницы.

Ситовидные трубки остаются живыми очень не долго, всего 2—3 года. На расстоянии 0,1—0,2 мм от камбия они уже отмирают, и закупориваются мозолистым веществом, легко растворимым в щелочах. Через несколько лет, когда трубки отмирают, мозолистое вещество растворяется и сита снова имеют вид сеточек. В листьях такого растворения не происходит и мозолистое вещество сбрасывается вместе с ними. Отмирание ситовидных трубок конечно не означает отмирания всего луба. Лубяная паренхима остается жить еще долго — 12—25 лет после этого. Ее клеточки даже разрастаются и делятся, пока их не отрежет слой пробки.

Механические элементы

Механические элементы луба представлены лубяными волокнами и каменистыми клетками. Первые, соединяясь группами, образуют длинные тяжи, окутывающие ствол в виде сетки. Наряду с настоящими лубяными волокнами иногда встречаются, подобно перегородчатому либриформу древесины, перегородчатые лубяные волокна, разделенные тонкими перегородками. Кроме лубяных волокон механическую роль играют каменистые клетки, которые образуются из паренхимы путем утолщения оболочек. Последние при этом всегда древеснеют и клетки отмирают.

Механические ткани — не необходимый элемент луба. У сосны, например, он совершенно отсутствует, у других древесных пород имеются только лубяные волокна (липа) или только каменистые клетки (ель, береза), и наконец у третьей категории те и другие (дуб, ива, ольха, клен).

Расположение тканей луба не имеет той правильности и периодичности, которые наблюдаются в древесине. Можно только наблюдать чередование слоев тонкостенных элементов (ситовидных трубок и паренхимы) с толстостенными лубяными волокнами. В этом случае говорят о толстостенном и тонкостенном лубе. У липы, дуба и можжевельника чередование того и другого луба довольно правильно и хорошо заметно, причем ежегодно образуется 2 слоя толстостенного луба.

С возрастом луба, следовательно, в его наружных слоях, соотношение тканей несколько меняется. Паренхима луба между лубяными волокнами и в сердцевинных лучах очень сильно размножается так, что слои толстостенного луба разбиваются на отдельные, далеко раздвинутые друг от друга группы. Ситовидные трубки после отмирания сплющиваются в такой степени, что от них остаются только небольшие бесформенные прослойки прижатых друг к другу оболочек. Наконец в паренхиме отдельные группы клеток древеснеют и превращаются в каменистые клетки, делающие кору более твердой.

Источник

Появление проводящих тканей в процессе эволюции является одной из причин, которые сделали возможным выход растений на сушу. В нашей статье мы рассмотрим особенности строения и функционирования ее элементов – ситовидных трубок и сосудов.

Особенности проводящей ткани

Когда на планете произошли серьезные изменения климатических условий, растениям пришлось приспосабливаться к ним. До этого все они обитали исключительно в воде. В наземно-воздушной среде стала необходимой добыча воды из почвы и ее транспортировка ко всем органам растения.

Различают два вида проводящей ткани, элементами которой являются сосуды и ситовидные трубки:

- Луб, или флоэма – расположена ближе к поверхности стебля. По ней органические вещества, образованные в листе во время фотосинтеза, передвигаются по направлению к корню.

- Второй тип проводящей ткани называется древесина, или ксилема. Она обеспечивает восходящий ток: от корня к листьям.

Ситовидные трубки растений

Это проводящие клетки луба. Между собой они разделены многочисленными перегородками. Внешне их строение напоминает сито. Отсюда и происходит название. Ситовидные трубки растений живые. Это объясняется слабым давлением нисходящего тока.

Их поперечные стенки пронизаны густой сетью отверстий. А клетки содержат много сквозных отверстий. Все они являются прокариотическими. Это означает, что в них нет оформленного ядра.

Живыми элементы цитоплазмы ситовидных трубок остаются только на определенное время. Продолжительность этого периода варьирует в широких пределах – от 2 до 15 лет. Данный показатель зависит от вида растения и условий его произрастания. Ситовидные трубки транспортируют воду и органические вещества, синтезированные в процессе фотосинтеза от листьев к корню.

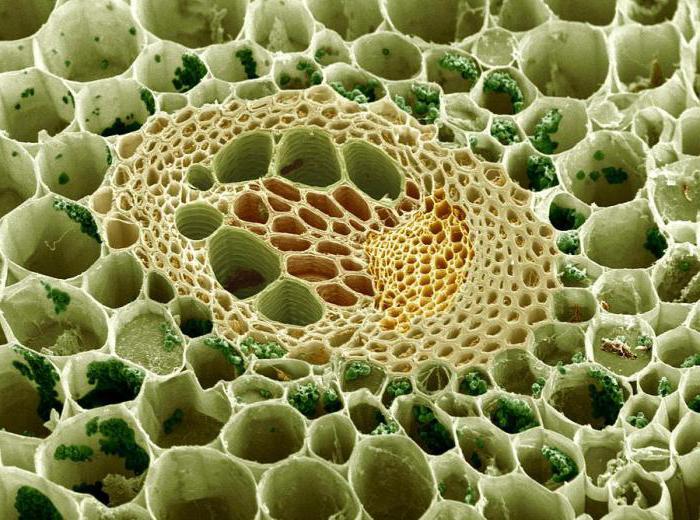

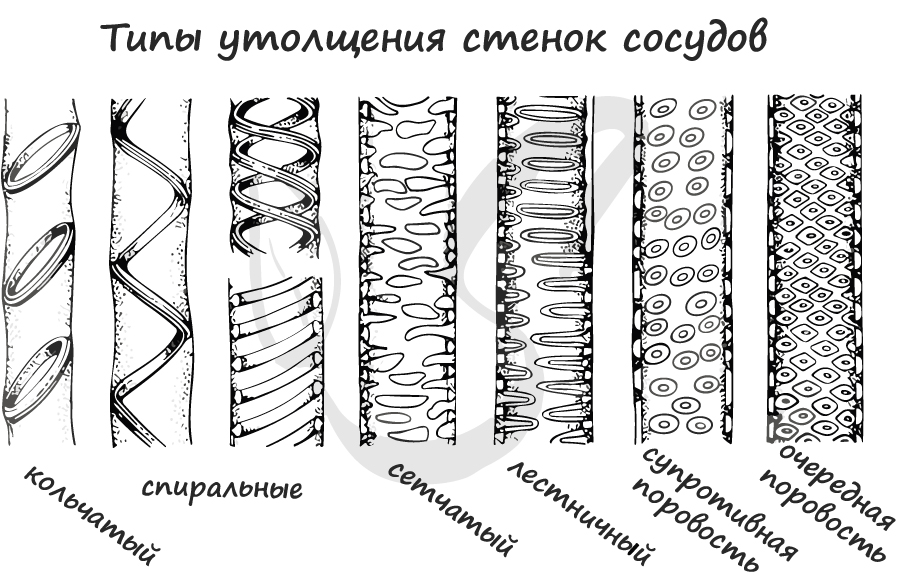

Сосуды

В отличие от ситовидных трубок, эти элементы проводящей ткани представляют собой мертвые клетки. Визуально они напоминают трубочки. Сосуды имеют плотные оболочки. С внутренней стороны они образуют утолщения, которые имеют вид колец или спиралей.

Благодаря такому строению сосуды способны выполнять свою функцию. Она заключается в передвижении почвенных растворов минеральных веществ от корня к листьям.

Механизм почвенного питания

Таким образом, в растении одновременно осуществляется передвижение веществ в противоположных направлениях. В ботанике этот процесс называют восходящим и нисходящим током.

Но какие силы заставляют воду из почвы двигаться вверх? Оказывается, что это происходит под влиянием корневого давления и транспирации – испарения воды с поверхности листьев.

Для растений этот процесс является жизненно необходимым. Дело в том, что только в почве находятся минералы, без которых развитие тканей и органов будет невозможным. Так, азот необходим для развития корневой системы. В воздухе этого элемента предостаточно – 75 %. Но растения не способны фиксировать атмосферный азот, поэтому минеральное питание так важно для них.

Поднимаясь, молекулы воды плотно сцепляются между собой и стенками сосудов. При этом возникают силы, способные поднять воду на приличную высоту – до 140 м. Такое давление заставляет почвенные растворы через корневые волоски проникать в кору, и далее к сосудам ксилемы. По ним вода поднимается к стеблю. Далее, под действием транспирации, вода поступает в листья.

В жилках рядом с сосудами находятся и ситовидные трубки. Эти элементы осуществляют нисходящий ток. Под воздействием солнечного света в хлоропластах листа синтезируется полисахарид глюкоза. Это органическое вещество растение расходует на осуществление роста и процессов жизнедеятельности.

Итак, проводящая ткань растения обеспечивает передвижение водных растворов органических и минеральных веществ по растению. Ее структурными элементами являются сосуды и ситовидные трубки.

Источник

«В природе нет ничего бесполезного» – Мишель де Монтень

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня

до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) – 117 метров в высоту.

И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против

силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать

самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая

микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку.

Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты

обмена веществ из них.

Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же

вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани – ксилемы (древесины).

От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани – флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и

сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна – древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры,

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

- Трахеиды

- Сосуды

- Древесинные волокна (либриформ)

- Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение

и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую,

спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток “члеников” в единый “сосуд”. Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие

благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению

он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной

клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания,

подземные части, или “складировать” на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод – дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis – происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная

флоэма – из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток – “члеников”, соединенных в единую цепь. Между “члениками” имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито – вот откуда берется название ситовидных трубок 🙂

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ

и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность

ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают.

Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма – снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая

колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия,

располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

- Открытые

- Закрытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема

ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно

обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы.

Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань

– склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и

присасывающего листового.

- Корневое давление

- Транспирация

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос:

клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться

в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации – испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых

волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости.

Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник