В составе жилки листа можно обнаружить сосуды

Типы и виды

Начальная точка у всех жилок находится у черешка, который соединяется с листовой пластинкой. Из неё выходит один или несколько главных сосудов, от которых ответвляются более мелкие и тонкие отростки, почти или полностью доходящие до краёв листа. Самые маленькие из них находятся на периферии, а также в центре. Рисунок жил нередко повторяет форму разветвления ветвей растения.

Типы жилкования зависят от многих факторов и являются важным систематическим признаком, по которому представителей флоры относят к тому или иному классу. Определить их довольно легко — достаточно посмотреть на растение.

Основные из разновидностей:

- Дуговое. Несколько одинаковых по размерам жил выходят из черенка и опоясывают лист, изгибаясь дугами, сходящимися у основания и верхушки. Центральная ось прямая. Такое жилкование характерно для ландыша, тюльпана и других простых однодольных растений. Некоторые двудольные, такие как подорожник, тоже используют эту разновидность, но у них прожилки соединяются наверху.

- Параллельное. При таком типе несколько крупных жил проходят от основания до конца листа по оси параллельно друг другу. Жилки имеют одинаковый размер и толщину. Примеры жилкования листьев подобного вида включают большинство сельскохозяйственных культур — кукурузу, пшеницу, просо и другие однодольные злаковые.

- Сетчатое или перистое. По центру листа проходит одна крупная жила, от которой отходит множество мелких. Они постепенно уменьшаются в длине и толщине по мере удаления от центральной оси, покрывая практически всю пластину сеткой. Такой тип жилкования является самым распространённым среди высокоразвитых двудольных растений, поскольку он является наиболее совершенным и эффективным. Он характерен почти для всех представителей розоцветных, капустных, бобовых, паслёновых, астровых. Например, для яблони, липы, осины, клёна, черёмухи.

- Пальчатое. Состоит из нескольких одинаковых главных жилок, от которых отходят уменьшающиеся отростки. В таблице жилкования листьев сюда принадлежат клён, люпин, лютик.

- Дихотомическое. Главная жилка ветвится вильчато, а её отростки доходят до краёв листа. Под такое описание подходят большинство папоротниковых и гинкго.

- Одна неветвящаяся жила. Такое жилкование бывает у простых растений — плаунов и хвощей, а также у большинства хвойных.

Существуют также нестандартные виды жилкования — радиальное, продольное, поперечное, веерное, перестопетлевое, перистокраебежное. Между ними есть смешанные и переходные формы, усложняющие классификацию.

Функции жилок

Жилки листа выполняют функции, от которых зависит нормальная работа и жизнь всего организма растения. Их основная роль:

- Транспортная. Жилки снабжают листья водой и минеральными веществами, а также передают продукты фотосинтеза корням, плодам, почками и другим частям растения. Они являются частью сложной системы сосудов и сетчатых трубок, ответственных за транспортировку минералов и питательных веществ по всему растению. Поскольку большая их часть впервые появляется именно в листьях, жилки необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности.

- Механическая. Жилки — опора для листовой паренхимной ткани. Они защищают лист от разрыва, увеличивая его прочность, а также соединяют основание с листовой пластиной, обеспечивая сбор питательных веществ со всей площади, и объединяют листок со стеблем через черешок (у черешковых растений) или напрямую (у сидячих).

Система жилок служит связью листа с основной частью растения на внешнем и внутреннем уровне. Благодаря ей, возможны все обменные процессы с участием хлорофилла и продуктов его переработки.

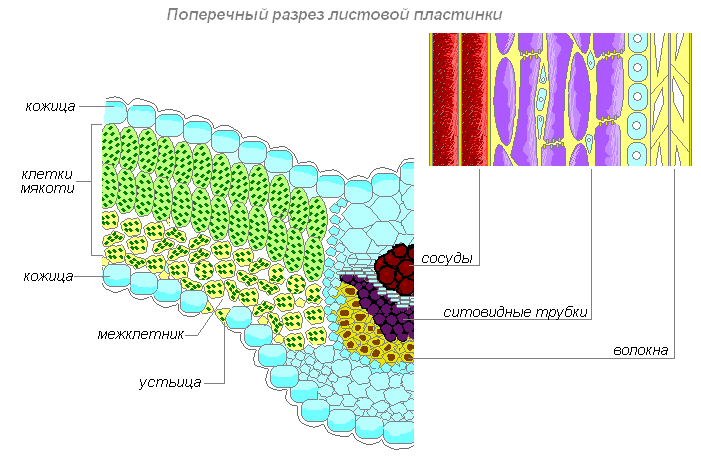

Внутреннее строение

Жилки покрывают проводящую основу листовой пластинки, перенося из неё различные вещества к другим частям растения. Они представляют собой проводящие пучки, состоящие из специфических тканей — луба и древесины. Основу составляет первый тип.

Лубовая ткань образована из вытянутых в длину живых безъядерных клеток. В месте их соприкосновения друг с другом образуются небольшие отверстия, через которые передается вода, раствор сахара и других минеральных веществ. Прилегая друг другу, такие структуры образуют трубки. Они подходят для передачи органических составов на большие расстояния.

По краям трубок расположены клетки-спутницы. Они отличаются небольшими размерами, но крупными полиплоидными ядрами и митохондриями. Их функция — управление деятельностью трубок путём передачи им нуклеинов и энергии в форме АТФ. Таким образом, спутницы регулируют нисходящий (проходящий от листьев к корням) ток питательных веществ.

Кроме луба, в состав жилок входит древесина, которую в биологии называют ксилемой. Она состоит из 3 типов функциональных элементов:

- Трахеиды. Это длинные и тонкие мёртвые клетки с толстой одеревеневшей оболочкой. Их поверхность покрыта порами, через которые вещества фильтруются их одной трахеиды в другую. Их функции — передача воды и растворов горизонтальной и вертикально.

- Паренхимные неполяризованные клетки. Примерно одинаковы по размерам. Образуют опорную ткань — паренхиму.

- Членики. Небольшие клетки, расположенные друг над другом и образующие длинную полую трубку — сосуд растения. Образуются из паренхимных клеток с больши́м ядром и тонкими стенками.

Древесина в жилках листа выполняет обратную лубу функцию. Она участвует в восходящем (проходящем от корней к листьям) токе, передавая зелёным тканям недостающие питательные вещества.

Кроме этик двух тканей, в состав жилок входят волокна. Они представляют собой вытянутые клетки с заострёнными кончиками и толстыми одревесневшими оболочками. Волокна окружают крупные жилки, выполняя защитную функцию.

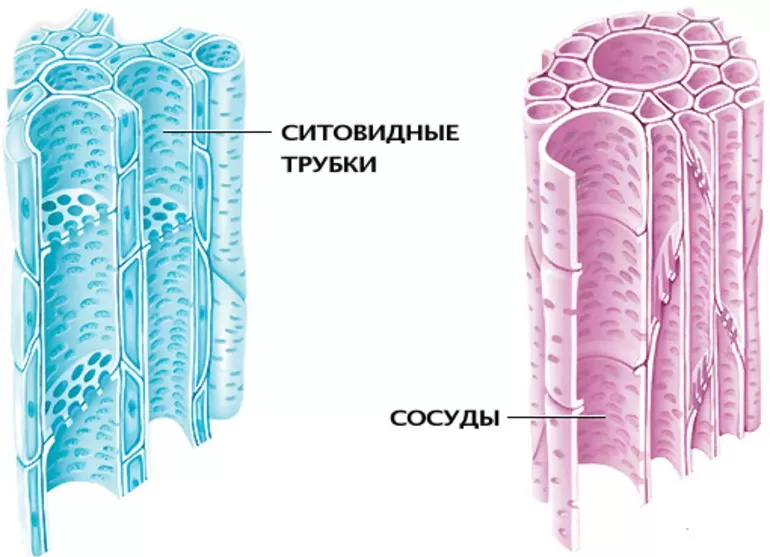

Ситовидные трубки и сосуды

Древесина в составе жилок образует сосуды — важный элемент, необходимый для жизнедеятельности растения. Внешне они похожи на трубочки с плотными оболочками и внутренними утолщениями в форме колец или спиралей. Состоят сосуды из мёртвых клеток, но первоначально образовываются их живых паренхим.

Особенности строения сосудов обеспечивают высокое напряжение при заполнении их водой и минеральными растворами. Это обеспечивает возможность выполнения их основной функции — сила давления становится настолько высокой, что жидкость транспортируется снизу вверх от корня к листьям.

Из лубовой ткани образуются ситовидные трубки. Они получили своё название из-за внешнего строения, напоминающего решётку. Поперечные и внешние стенки структур содержат многочисленные отверстия, через которые транспортируется вода и полученные через фотосинтез питательные вещества. Давление внутри довольно низкое, потому движение происходит от листьев к корню.

В отличие от сосудов, ситовидные трубки жилок состоят из живых цитоплазменных клеток. Продолжительность их функционирования варьируется — у большинства растений она составляет не более года, но у некоторых паль может доходить до 10−20 лет. Отмирающие клетки превращаются в мозолистые тела, после чего деформируются и поглощаются организмом.

Жилки листа — важные элементы, от которых зависит нормальная жизнедеятельность всего растения. Они отвечают за транспортировку воды, минералов, продуктов фотосинтеза и других вещей к корням, листьям, плодам и прочему. В зависимости от формы листьев, вида крепления, способа членения, листорасположения и других характеристик растения меняется схема жилкования и строение отдельных жилок.

Источник

5

1 ответ:

0

0

Ответ:в) Склеренхиму. Она покрывает сосудистой волокнистый пучок листа

Читайте также

1.2)

2.2)

3.1)

4.3)

5.4)

6.4)

7.?

8.2)

9.1)

10.?

11.4)

12.1)

13.2)

14.2)

Благодаря свойству сегментации , кольчатые черви высоко организованы и у них более сложное строение, и потому они относятся к отдельному типу.

Перестает поступать кровь а желудочки

Витамины растворимые в жире А Д Е К

Все Остальные растворяются в воде

1)Водоросли относятся к низшим растениям потому, что они не имеют настоящих органов (стеблей, листьев и корней).

2)Зеленые одноклеточные водоросли обитают в соленой и пресной воде, на суше, на поверхности деревьев, камней или зданий, в сырых, затененных местах.

3)Хламидомонада — одноклеточная зеленая водоросль грушевидной формы. На переднем, более узком конце клетки у хламидомонады имеются два жгутика, с помощью которых она передвигается. Снаружи хламидомонада покрыта прозрачной оболочкой, под которой расположены цитоплазма с ядром, светочувствительный «глазок» (тельце красного цвета), крупная вакуоль, заполненная клеточным соком, и две маленькие пульсирующие вакуоли. Хлорофилл, придающий зеленую окраску всей клетке, содержится в крупном чашевидном хроматофоре.

4)У многоклеточных зеленых водорослей слоевище имеет форму нитей (улотрикс) или плоских листовидных образований (ульва). Обитают они в проточных водоемах, прикрепляясь к подводным камням и корягам (улотрикс), в стоячих или медленно текущих водах (спирогира), в водах морей и океанов (ульва).

5)Бурые водоросли — в основном морские растения. Бурые водоросли — многоклеточные организмы. Их слоевища могут быть нитевидными, шаровидными, пластинчатыми, кустообразными. Иногда они содержат воздушные пузыри, которые удерживают растение в воде в вертикальном положении.

6)Красные водоросли, или багрянки, — в основном многоклеточные морские растения. Лишь некоторые виды багрянок встречаются в пресных водоемах. Размеры багрянок обычно колеблются от нескольких сантиметров до 1 м в длину. Но среди них есть и микроскопические формы. В клетках красных водорослей, кроме хлорофилла, содержатся красные и синие пигменты. В зависимости от их сочетания окраска багрянок меняется от ярко-красной до голубовато-зеленой и желтой. По форме красные водоросли весьма разнообразны: нитевидные, цилиндрические, пластинчатые и кораллоподобные, в разной мере рассеченные и разветвленные.

7)Тело водоросли, не имеющее тканей и органов

8)

Хроматофором называется внутриклеточное образование различной формы у водорослей, в котором находится хлорофилл и другие пигменты. По функции хроматофор водорослей аналогичен хромопластам высших растений.

9)

Ризоиды — нитевидные образования из одной или нескольких клеток, расположенных в ряд или ветвящихся, служащие для прикрепления к субстрату и поглощения из него воды и питательных веществ. Их нельзя назвать корнями, потому что они состоят из одинаковых клеток и не имеют тканей, характерных для корня.

10)Водорослями питаются рыбы и другие водные животные. Водоросли поглощают из воды углекислый газ и, как все зеленые растения, выделяют кислород, которым дышат живые организмы, обитающие в воде. Кислород не только растворяется в воде, но и выделяется в атмосферу.

11)

Человек использует морские водоросли в химической промышленности. Из них получают иод, калийные соли, целлюлозу, спирт, уксусную кислоту и другие вещества. Водоросли используют как удобрения и употребляют на корм скоту. Из некоторых видов красных водорослей добывают студенистое вещество агар-агар, необходимое в кондитерской, хлебопекарной, бумажной и текстильной промышленности. На агар-агаре выращивают микроорганизмы для лабораторных исследований. Во многих странах водоросли используют для приготовления разнообразных блюд. Они очень полезны, так как содержат много углеводов, витаминов, богаты иодом. Особенно часто употребляют в пищу ламинарию (морскую капусту), ульву (морской салат), порфиру и др. В последнее время водоросли стали широко использовать в косметологии. Одноклеточные зеленые водоросли — хламидомонаду, хлореллу и др. — применяют при биологической очистке сточных вод.

Источник

Кроме луба в состав проводящего пучка входит и древесина. По сосудам листа, так же как и в корне, движется вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Воду и минеральные вещества растение поглощает из почвы корнями. Затем из корней по сосудам древесины эти вещества поступают в надземные органы, в том числе и к клеткам листа.

В состав многочисленных жилок входят волокна. Это длинные клетки с заострёнными концами и утолщёнными одревесневшими оболочками. Крупные жилки листа нередко окружены механической тканью, которая целиком состоит из толстостенных клеток – волокон.

Таким образом, по жилкам идёт передача раствора сахара (органического вещества) из листа к другим органам растений, а от корня – воды и минеральных веществ к листьям. Из листа растворы движутся по ситовидным трубкам, а к листу – по сосудам древесины.

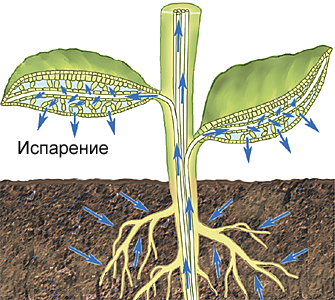

6. Испарение воды листьями.

Испарение воды растением называется транспирацией. Воду испаряет вся поверхность тела растения, особенно интенсивно — поверхность листа. Различают транспирацию кутикулярную (испарение всей поверхностью растения) и устьичную (испарение через устьица).

Биологическое значение транспирации состоит в том, что

– она является средством передвижения воды и различных веществ по растению (присасывающее действие),

– способствует поступлению углекислого газа внутрь листа, углеродному питанию растений,

– защищает листья от перегрева.

Интенсивность испарения воды листьями зависит

– от биологических особенностей растений;

– от условий роста (растения засушливых местностей испаряют мало воды, влажных — значительно больше; теневые растения испаряют воды меньше, чем световые; много воды растения испаряют в зной, значительно меньше — в облачную погоду);

– от освещения (рассеянный свет уменьшает транспирацию на 30—40 %);

– от содержания воды в клетках листа;

– от осмотического давления клеточного сока;

-от температуры, почвы, воздуха и тела растения, влажности воздуха и скорости ветра. Таким образом, Испарение зависит от окружающих условий и состояния устьиц. Так, если растения достаточно обеспечены водой, устьица открыты днем и ночью. Однако у многих растений устьица открыты только днем на свету, а ночью закрываются. В сухую жаркую погоду устьица таких растений закрываются даже днем, и выделение водяного пара из листьев в воздух прекращается. Когда наступают благоприятные условия, устьица раскрываются и нормальная жизнедеятельность растений восстанавливается.

7. Видоизменения листьев.

Лист— боковой (латеральный) орган, характеризующийся ограниченным ростом.

Как правило, лист — плоский дорсовентральный (разносторонний) орган: верхняя (брюшная) и нижняя (спинная) стороны построены различно.

Лист растет только в ограниченный период времени своим основанием путем вставочного роста (однодольные) или всей поверхностью (двудольные).

У большинства растений лист живет, как правило, в течение одного вегетационного периода, а у вечнозеленых — 1-5 лет (иногда 10-15 лет, как у ели, араукарии). У однолетних растений продолжительность жизни листа примерно равна длительности жизни стебля, у многолетних — значительно короче.

Главные функции листа:

– фотосинтез;

– газообмен;

– транспирация.

Но бывают случаи, когда лист берет на себя дополнительные, не свойственные ему функции. Тогда его строение резко меняется, и мы вновь говорим о видоизменениях.

1. Если стебель растения слабый, то лист может выполнять опорную функцию, цепляясь за окружающие предметы. Например, усики у гороха.

2. У кактусов листья видоизменяются в колючки. Такая форма листа позволяет резко сократить испарение воды и защищает от поедания животными.

3. Листья-ловушки характерны для “хищных” растений. В “ловушки” листья видоизменяются из-за того, что произрастает на крайне бедных минеральными веществами почвах. Например, Росянка живет на торфяных болотах, где и почвы-то никакой нет. Т.о. она получает необходимые для жизни минеральные вещества из тел различных насекомых. Фотосинтез у таких растений сохраняется. Поэтому и тип питания у них можно назвать миксотрофным.

У Венериной мухоловки половинки листа, покрытые шипами, могут двигаться и поворачиваться. когда на такой лист садится насекомое, половинки захлопываются, и жертва оказывается в западне, где и переваривается под действием пищеварительных соков, выделяемых железками листа.

У Кувшиночника (непентес) листья имеют форму кувшинчика с крышкой. По краям такого кувшина приманка в виде нектара, а на дне – пищеварительный сок. Стенки кувшинчика очень скользкие, и упавшее туда насекомое наружу выбраться уже не сможет.

4. Иногда листья, окружающие цветки и целые соцветия, – яркие, бросающиеся в глаза, как, например, белые или красные покрывала початков у аронниковых (калла, антуриум) или красные, белые и розовые верхушечные листья у пуансеттии. Их легко принять за лепестки, тогда как настоящие цветки таких видов могут быть сравнительно мелкими и невзрачными.

5. Для некоторых растений характерны сочные, мясистые водозапасающие листья.

Такие листья имеют плотную восковую кутикулу и специальные влагозапасающие клетки.

например, всем хорошо знакомый алоэ (столетник).

По внешнему виду листьев можно определить климат, в котором сформировался данный вид растений:

– Большие крупные листья сформировались во влажном климате (фикус, бегония)

– маленькие листья, густо опушенные, с восковым налетом и небольшим количеством устьиц – результат засушливого климата (кактус).

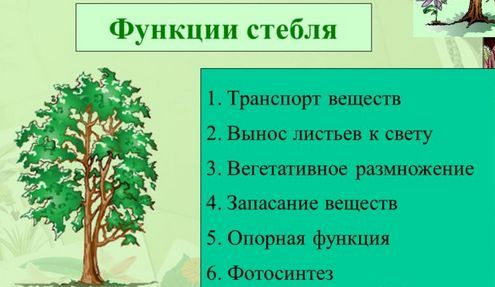

8. Строение и функции стебля.

Стебель – осевая часть побега растения, он проводит питательные вещества и выносит листья к свету. В стебле могут откладываться запасные питательные вещества. На нём развиваются листья, цветки, плоды с семенами.

У стебля есть узлы и междоузлия. Узел – участок стебля, на котором находится лист (листья) и почка (почки). Участок стебля между соседними узлами представляет собой междоузлие. Угол, образованный листом и стеблем выше узла, называют листовой пазухой. Почки, занимающие боковое положение на узле, в пазухе листа, называют боковыми или пазушными. На верхушке стебля находится верхушечная почка.

Стебли древесных и травянистых растений отличаются по продолжительности жизни. Надземные побеги трав умеренного климата живу, как правило, один год (продолжительность жизни побегов определяется продолжительностью жизни стебля, листья могут сменяться). У древесных растений стебель существует много лет. Главный стебель дерева называется стволом, у кустарников отдельные крупные стебли называют стволиками.

Источник