Видно ли аневризму при узи сосудов

Цереброваскулярные патологии являются основной причиной развития острых нарушений мозгового кровообращения. Опасность последних заключается в бессимптомном прогрессировании. Такое состояние, как аневризма головного мозга, способно годами никак себя не выдавать, но в любой момент может привести к инсульту и стать причиной летального исхода.

Схематическое изображение аневризмы

От своевременной диагностики патологий интракраниальных сосудов зависит человеческая жизнь. Аневризму головного мозга можно обнаружить на снимках МРТ или КТ с контрастированием. Преимуществами магнитно-резонансной томографии выступают безопасность и высокая информативность. Метод применяют для плановых обследований и скрининга лиц из групп риска. Компьютерная томография несет радиационную нагрузку, но занимает меньше времени. Метод задействуют в экстренных ситуациях, когда есть подозрение на разрыв сосудов. В ряде случаев МРТ и КТ сочетают, чтобы собрать максимум сведений о состоянии внутричерепных сосудов и определить оптимальную тактику лечения.

Что такое аневризма головного мозга?

В результате воздействия внешних и внутренних неблагоприятных факторов изменяются структуры сосудистых стенок. Последствиями нарушений может быть повреждение и увеличение/уменьшение диаметра просвета артерии. Аневризма образуется при локальном снижении тонуса стенки сосуда. Последняя растягивается и образует объемное выпячивание. Постепенно зона дилатации (расширения) увеличивается, стенка истончается и в любой момент может разорваться.

Аневризмы церебральных сосудов классифицируют по локализации, исходя из расположения относительно Виллизиевого круга. Наиболее часто диагностируют растяжение следующих артерий:

передней соединительной;

средней мозговой;

внутренней сонной;

вертебробазилярного бассейна.

Обычно выпячивания формируются в области бифуркации (раздвоения) сосуда. Аневризмы могут быть единичными и множественными. Размер выпячиваний определяют по диаметру наиболее широкой точки:

малые – до 7 мм;

средние – до 25 мм;

крупные – более 25 мм;

гигантские – свыше 50 мм.

В зависимости от формы выделяют несколько видов аневризм. Наиболее распространенные – саккулярные (мешотчатые). Аневризмы этой разновидности имеют округлую форму, похожи на ягоду. При наличии нескольких сегментов выпячивание считают многокамерным.

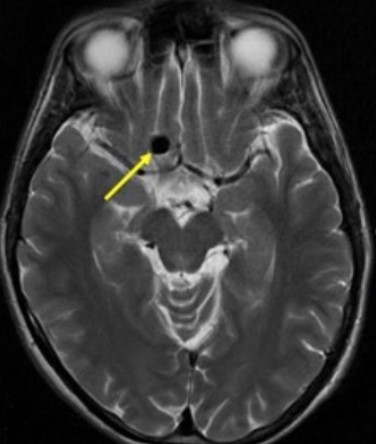

Аневризматическое расширение левой средней мозговой артерии на МР-снимке (отмечено стрелкой)

При равномерном расширении стенки по окружности определенного участка сосуда, аневризму называют веретеновидной, или фузиформной. Подобные выпячивания чаще образуются на фоне атеросклероза.

Причины возникновения аневризмы

Сосуды растягиваются при локальной неполноценности структуры стенки. Причинами могут быть:

травмы;

системные заболевания соединительной ткани;

генетическая предрасположенность (при поликистозе почек, синдрома Марфана и пр.);

аутоиммунные расстройства;

перенесенные инфекции;

опухоли головного мозга;

сердечно-сосудистые патологии.

Провоцирующим фактором выступает значительное повышение артериального давления, что наблюдается при отсутствии адекватного лечения гипертензии, физических нагрузках, хронических стрессах. При сочетании нескольких обстоятельств аневризма головного мозга может образоваться даже у молодого человека. В течение многих лет растяжения сосудистых стенок часто протекают бессимптомно. Признаки аневризмы головного мозга могут расценивать как другие заболевания (мигрень, артериальная гипертензия, климактерические изменения, острый психоз и пр.) по причине схожести проявлений. В этом случае важна своевременная и полноценная диагностика.

Симптомы аневризмы головного мозга

Небольшие выпячивания сосудов не вызывают какого-либо дискомфорта. Симптомы возникают по мере увеличения аневризмы, зависят от локализации последней и степени давления на окружающие ткани. В зависимости от особенностей клинического течения сосудистых выпячиваний выделяют расширения апоплексические (проявляющиеся геморрагией) и паралитические (протекают по типу опухоли головного мозга).

Патология артерий головного мозга может сопровождаться следующими симптомами:

мигрень, цефалгия (кратковременные или продолжительные головные боли различной силы);

шум в ушах;

головокружение;

забывчивость;

нарушения способности к концентрации внимания;

дисфункции конечностей (боль, онемение, дискоординация движений);

поведенческие нарушения (беспричинные перепады настроения, раздражительность);

расстройства сна и пр.

Наиболее распространенные проявления аневризм больших размеров:

нарушения зрения (двоение, туман в глазах, выпадение полей);

острые боли в области орбит;

светобоязнь;

нарушения чувствительности отдельных участков лица;

неконтролируемое положение век;

шаткость походки;

нарушения координации движений.

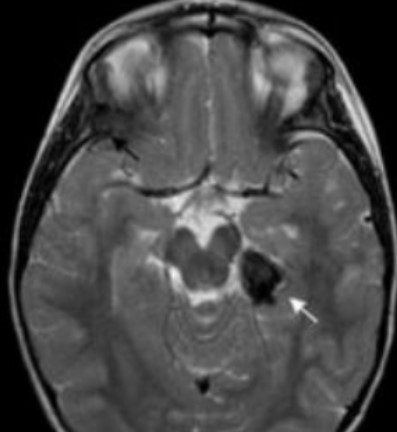

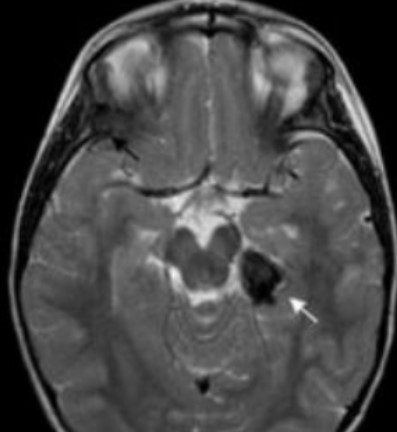

Аневризма задней соединительной артерии (обозначена стрелкой)

Клиническая картина аневризмы церебральных сосудов зависит и от расположения расширения:

Внутренняя сонная артерия – головная боль локализуется в лобной или параорбитальной зоне. Возможны зрительные нарушения, парез глазодвигательного нерва, изменение чувствительности в области I-II пары черепно-мозговых нервов.

Передняя мозговая или соединительная артерия – часто возникают психические отклонения (эмоциональная лабильность, снижение интеллекта, нарушение памяти, расстройство концентрации внимания и пр.). Возможно развитие несахарного диабета и пр.

Средняя мозговая артерия – характерно развитие гемипареза на противоположной поражению стороне, изменения более заметны в руках. Возникает моторная или сенсорная афазия, нарушается зрение и пр.

Позвоночная артерия – появляются симптомы дисфагии, дизартрии. Нарушается вибрационная чувствительность, снижается способность различать боль разной интенсивности и перепады температур.

Ввиду опасности состояния при присутствии одного или нескольких перечисленных признаков стоит в кратчайшие сроки обратиться к врачу. Около 90% аневризм проявляется в момент возникновения субарахноидального кровоизлияния. Подобные осложнения в ряде случаев можно предупредить, если своевременно установлен верный диагноз.

Видно ли аневризму головного мозга на МРТ?

Магнитно-резонансная томография подразумевает послойное сканирование рассматриваемой анатомической зоны для получения снимков шагом от 1 мм. Метод безопасен, разрешен для применения у детей и беременных. МРТ базируется на явлении ядерно-магнитного резонанса, свойственного тканям, насыщенным жидкостью.

При проведении обычной томографии головы получают детальные изображения мозговых структур. Для более тщательного исследования артерий применяют ангиографию. Сочетание стандартной МРТ и сосудистого режима позволяет получить максимум сведений о состоянии головного мозга и информативно относительно аневризм диаметром от 3 мм.

Ангиорежим основан на эффекте протекания жидкости. В постоянно движущейся крови ядерно-магнитного резонанса не происходит, поэтому сигнал от сосудов отличается от такового у намагниченных тканей. Компьютерная программа, по сути, исключает артерии из изображения. Это позволяет оценить топографию, размеры и проходимость последних.

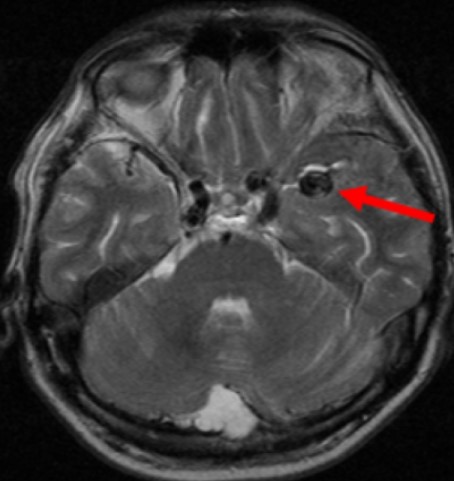

Аневризматическое расширение сосудов головного мозга на М-скане (указано стрелкой)

На сканах МРТ видны сосуды разного диаметра. Аневризма головного мозга будет выглядеть, как утолщение по ходу артерии. Метод позволяет выявить тромбы внутри аневризматического мешка и дать более точные прогнозы относительно состояния пациента.

Вопрос о том, показывает ли МРТ аневризму головного мозга, чаще возникает при диагностике небольших выпячиваний. Дилатация малого диаметра или необычной локализации действительно может остаться незамеченной. При подозрении на васкулярную патологию рентгенологи рекомендуют повторить исследование с контрастом. В качестве усилителя используют препараты гадолиния. Это безопасные соединения. Средства на основе гадолиния не взаимодействуют с тканями организма человека, выводятся почками в неизмененном виде в течение 6-12 часов. Контрастирование позволяет более четко визуализировать крупные артерии и изучить сосуды небольшого диаметра.

Использование усилителя практически не имеет ограничений. Контрастирование не применяют у детей, беременных женщин, при наличии заболеваний печени и почек в терминальной стадии. Время сканирования при использовании усилителя увеличивается в 2 раза, так как по сути выполняют два обследования – нативное и после внутривенного введения препарата гадолиния.

Если человек относится к группе риска по аневризме и имеет неврологическую симптоматику, МР-томографию головы часто дополняют рентгеновскими методами исследования сосудов.

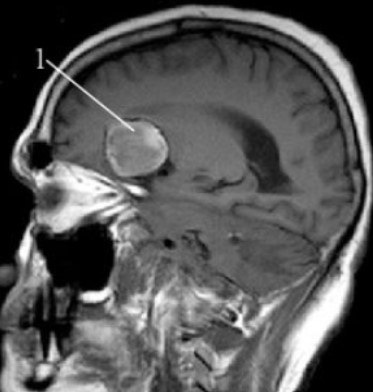

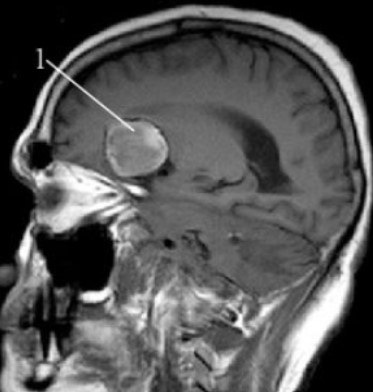

Гигантская аневризма (указана цифрой 1) средней мозговой артерии на МР-снимке

Диагностика зависит от мощности оборудования, опыта и навыков врача, который расшифровывает снимки. Для получения точных результатов, сосуды мозга лучше исследовать в специализированных центрах, располагающих высокопольными томографами с напряженностью магнитного поля от 1,5 Тл.

Расшифровка МРТ артериальной аневризмы

Результатом магнитно-резонансной томографии являются серии послойных сканов исследуемой области. В процессе расшифровки изображений рентгенолог оценивает показатели сосудов, выявляет отклонения от нормы. Полученные данные вносят в протокол исследования. Трактовкой результатов и постановкой диагноза, построением тактики ведения пациента занимается лечащий врач.

Признаком дилатации артерии на стандартных томограммах является отсутствие сигнала от быстрого кровотока. Аневризма сосудов головного мозга выглядит на МРТ как округлое образование с гипоинтенсивным или гетерогенным сигналом. Слоистость структуры иногда указывает на формирование тромба внутри расширения. Из-за вихревого кровотока МР-сигнал от центра мешка может быть неоднородным. Характерным признаком аневризмы служит расположение гипоинтенсивного участка в областях, где проходят артерии, несколько в стороне.

На изображениях МР-ангиографии патологическое выпячивание определяют как расширение сосуда, чаще вблизи бифуркации. Крупные аневризмы выявляют по наличию масс-эффекта. При медленном пристеночном кровотоке визуализация даже гигантских выпячиваний на фото МР-ангиографии может быть затруднительна. Тромбированные аневризмы лучше видны на Т1 ВИ изображениях при выполнении магнитно-резонансной томографии головного мозга.

При исследовании интракраниальных сосудов могут быть обнаружены признаки недавнего повреждения стенки аневризмы. До 2 суток с момента прободения на сканах можно определить локализацию геморрагий, поскольку кровь дает гиперинтенсивный сигнал. Место нарушения целостности сосудистой стенки ищут при МР-ангиографии по фазово-контрастной методике (если противопоказана КТ).

Возможные последствия аневризмы

Растяжение стенки артерии в медицине считают «бомбой замедленного действия». Спрогнозировать момент повреждения аневризмы невозможно, последствия кровоизлияния в мозг сложно устранить.

Риск внезапного прободения аневризматического мешка повышается при наличии следующих факторов:

гипертония;

пациент отказывается от употребления гипотензивных препаратов;

вредные привычки (алкоголизм, курение);

онкопатология;

врожденные аномалии строения сосудов;

атеросклероз;

ожирение;

системные инфекционные заболевания.

МР-ангиография: мешотчатая аневризма (1) и ее шейка (2)

Разрыв артерии провоцирует резкий скачок внутричерепного давления. Изменения наблюдаются во время сильного натуживания, физических нагрузок, стрессов, кашлевых приступов. Симптомами повреждения аневризмы могут быть:

внезапная острая головная боль;

гипотонус мышц затылочной области (ригидность);

светобоязнь;

резкое ухудшение зрения;

обморок;

тошнота, рвота;

неконтролируемые движения век;

асимметрия лица;

потеря чувствительности кожи;

речевые нарушения;

судороги и т.д.

Кровоизлияние сопровождается компенсаторным спазмом сосудов, что ведет к нарушениям ликвородинамики и возникновению окклюзионной гидроцефалии. В результате возможно развитие отека ткани мозга, некроз отдельных участков с полной утратой определенных функций. Если неблагоприятные изменения затрагивают жизненно важные центры, больной погибает.

Последствия разрыва аневризмы зависят от следующих факторов:

расположение поврежденного сосуда;

масштабы геморрагии;

количество кровотечений;

возраст, общее состояние пациента;

наличие сопутствующих заболеваний;

своевременность и качество медицинской помощи.

При благоприятных условиях у больного есть шансы на полное восстановление.

Но чаще возникают устойчивые нарушения. Возможны двигательные расстройства (несостоятельность конечностей, изменения координации движений, мелкой моторики). В ряде случаев нарушения затрагивают психику больного. Возможны когнитивные расстройства, изменение памяти, сна, раздражительность, депрессивность. Довольно часто у пациентов развиваются проблемы с функциями органов малого таза (недержание мочи, склонность к запорам и др.)

Пройти сканирование головного мозга и МР-ангиографию на современном высокоточном оборудовании можно в диагностическом центре «Магнит». Исследования проводят на высокопольном томографе Siemens 1,5 Тл, что обеспечивает высокую информативность снимков. Расшифровкой сканов занимаются рентгенологи с большим практическим опытом. Записаться на МРТ можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или через форму обратной связи на сайте центра.

Источник

Когда назначается УЗИ сосудов головного мозга?

Вы побывали на приёме у невролога, и для уточнения и детализации диагноза он направил вас на УЗИ сосудов головного мозга. Что это за исследование? Что оно показывает? Нужно ли его вообще проходить, когда есть МРТ?

Об этом методе диагностики мы побеседовали с врачом-неврологом, ведущим специалистом отделения неврологии «Клиника Эксперт Курск» Умеренковой Натальей Владимировной.

– Наталья Владимировна, что такое УЗИ сосудов головного мозга и что выявляет это исследование?

Это современный вид диагностики, позволяющий оценить просвет сосуда, состояние его стенки и смежных тканей, особенности кровотока (как по артериям, так и по венам). С помощью этого метода можно определить сужения, непроходимость внутричерепных сосудов, в ряде случаев – участки тромбоза при ишемическом инсульте. Иногда используется для оценки характеристик геморрагического инсульта.

УЗИ И МРТ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, А ВЗАИМНО

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА

УЗИ даёт информацию о структурных аномалиях сосудистого русла, вертебрально-базилярной недостаточности, спазме сосудов.

– УЗИ сосудов и допплерография – это одно и то же исследование или они чем-то отличаются?

Не совсем. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) – более «узкое» по задачам исследование. Оно позволяет определить характеристики кровотока, а вот оценить состояние самого сосуда не может.

С помощью УЗИ сосудов головного мозга можно, таким образом, получить более подробную информацию, чем при выполнении только допплера. На сегодняшний день существует более современное исследование – ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов.

Читайте материал по теме: Чем поможет пациенту МРТ сосудов головного мозга?

– Во время проведения УЗИ сосудов головного мозга врач видит сосуды шеи или это два разных исследования?

УЗИ (а также УЗДГ) сосудов головы и шеи – разные исследования. Лучше, если выполняется диагностика обеих областей – картина в этом случае получится более полной.

– Какие жалобы со стороны пациента являются показанием для назначения ему ультразвукового исследования сосудов головного мозга?

Показания к проведению УЗИ сосудов головного мозга довольно обширны. Это головные боли, головокружения, нарушения сознания, шум, звон в голове и ушах, факторы риска развития сосудистых патологий (нестабильные показатели артериального давления, образование тромбов в анамнезе, васкулиты, сахарный диабет, нарушения липидного обмена).

Если вы попали на эту страницу, потому что вам необходимо пройти УЗИ сосудов головного мозга – узнать стоимость исследования можно, позвонив по телефону, указанному на вкладке контакты

внимание: услуга доступна не во всех городах

– Наталья Владимировна, какое из исследований лучше: УЗИ сосудов головного мозга или МРТ сосудов?

Лучшего нет. Каждый из них решает свой круг задач, в котором он «сильнее». Например, УЗИ хорошо оценивает функциональное состояние сосудов (в частности, спазм, нарушение тонуса). МРТ лучше «видит» более мелкие сосуды, аневризмы, сосудистые мальформации.

Эти методы не исключают, а взаимно дополняют друг друга.

– Бывают диагностические случаи, когда врачу для понимания полной клинической картины необходимы не только результаты УЗИ сосудов головного мозга и МРТ, но и энцефалограммы?

Да. Электроэнцефалограмма может понадобиться при некоторых вариантах обмороков, потерь сознания, судорогах.

Читайте материал по теме: Зачем нужна электроэнцефалография? Полный гид для пациента

– Как проводится УЗИ сосудов головного мозга? Какова длительность исследования?

Процедура выполняется чаще в положении пациента лёжа на спине. На околоушную височную область (справа/слева), а также под затылочной костью, в области большого затылочного отверстия устанавливается датчик аппарата УЗИ и проводится диагностика.

Продолжительность обследования – около 15-20 минут.

– Необходима ли подготовка к ультразвуковому исследованию сосудов головного мозга?

Особой подготовки к этой разновидности УЗИ нет.

– Имеются ли какие-то противопоказания к проведению УЗИ сосудов головного мозга?

Единственное противопоказание – какое-либо повреждение зон, на которые устанавливается датчик аппарата УЗИ.

– Насколько безопасно исследование для взрослых и детей? Как часто его можно проводить?

Абсолютно безопасно. Делать его можно настолько часто, насколько нужно доктору.

– Для того, чтобы сделать УЗИ сосудов головного мозга у вас в клинике, необходимо направление врача?

Формально оно не требуется. Однако если пациент приходит от лечащего доктора, то врач УЗИ может получить дополнительную информацию, на чём акцентировать своё внимание. Возвращаясь к вопросу об исследовании сосудов головы и шеи: кому-то может понадобиться что-то одно, кому-то – комплекс. Или же пациента отправят сразу на МРТ сосудов мозга. Все эти моменты может решить лечащий врач.

Возможно вас заинтересуют:

Вегето-сосудистая дистония – диагноз или вымысел?

Что скрывается за диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия?

Когда ниже некуда. Разбираемся с причинами гипотонии

Для справки:

Умеренкова Наталья Владимировна

Выпускница Курского государственного медицинского университета 2004 года.

В 2005 году окончила интернатуру по специальности «Неврология».

С 2015 года работает в «Клиника Эксперт Курск», является ведущим специалистом отделения неврологии. Принимает по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 7.

Источник