Виды кровеносных сосудов животных

02.12.2014

У млекопитающих животных кровеносные сосуды разделяются на артерии, капилляры и вены.

По артериям кровь выносится из сердца в капиллярную сеть. Под влиянием работы сердца кровь в артериях находится под большим давлением, достигающим 200 мм ртутного столба. Стенки артерий толстые и очень прочные. Перерезанные артерии обычно имеют зияющий просвет.

Капилляры (или волосные сосуды) представляют собой питающие сосуды, т. е. участки сосудистого ложа, в которых происходит по законам осмоса и транссудации обмен веществ между кровью и клетками. Количество капилляров, пронизывающих всё тело животного, неисчислимо, и кровяное русло в них расширяется раз в 500 и даже 800 по сравнению с диаметром аорты. Это влечёт за собой сильное падение кровяного давления-до 10-30 мм ртутного столба. Благодаря такому низкому давлению стенки капилляров, даже у взрослых животных, сохраняют своё примитивное состояние. Они очень тонкие, что создаёт необходимые условия для обмена веществ.

Вены служат, так же как и артерии, только для проведения крови, но в обратном направлении, т. е. из капиллярной сети в сердце. Однако условия тока крови в венах совершенно иные, чем в артериях, что и отражается на строении их стенок. Так как давление крови в венах ниже, чем даже в капиллярах, то стенки вен обычно много тоньше стенок артерий, хотя диаметр вен чаще всего бывает больше диаметра соответствующих артерий.

Из изложенного видно, что особенности строения стенок различных сосудов складываются под влиянием работы сердца, которое является в этом отношении организующим началом; это подтверждается всей историей развития сосудистого ложа.

У животных, стоящих ниже рыб, т. е. не имеющих концентрированного сердца, сосуды, соответствующие по своему значению артериям и венам, в своём строении ничем не отличаются не только друг от друга, но и от капилляров, что имеет место у ланцетника.

С появлением настоящего сердца (концентрированного) у круглоротых и рыб начинается диференциация сосудистых стенок вследствие разницы в давлении крови в артериях и венах. Уже у миног, помимо эндотелиальной оболочки (рис. 78-1), состоящей из одного слоя плоских клеток, в артериях и венах развиваются добавочные оболочки. К числу таковых относятся: из эластических элементов-внутренняя оболочка, или интима (2), из мускульных элементов-средняя оболочка, или медиа (4), и, наконец, из соединительнотканных элементов-наружная оболочка, или адвентиция (5). Более позднее появление добавочных оболочек наблюдается и при эмбриональном развитии.

У низших животных все эти оболочки переходят одна в другую без резких границ. Лишь у птиц и особенно у млекопитающих животных добавочные оболочки не только чётко различаются по своей структуре, но и дают возможность по строению медиа разделить все артерии на три типа-мускульный, эластический и смешанный, что также обусловлено в первую очередь работой сердца.

Сосуды выполняют не простую роль каналов для проведения крови, но служат трубками, которые активно участвуют не только в продвижении крови (артерии и вены), но и в явлениях осмоса и транссудации, а также в кровенаполнении органов (капилляры), приспособляясь к постоянно меняющимся условиям. Эта адаптация идет так далеко, что в случаях длительного усиления работы того или другого органа капиллярная сеть в нём становится более густой, что и обеспечивает достаточный приток крови. Более того, при закупорке сосуда (вследствие образования тромба или разрастания какой-либо опухоли), когда ток крови в нём, даже при крупном просвете, становится невозможным, за счёт имеющейся или вновь образующейся капиллярной сети развиваются новые пути для тока крови, с излишком компенсирующие выключенный сосуд. (Развитие новых сосудов после перевязки или перерезки артерий в условиях эксперимента очень подробно изучено анатомической школой В. Н. Тонкова.)

Чтобы иметь ясное представление о функции сосудистого ложа, необходимо несколько подробнее остановиться на строении артерий, вен и капилляров.

Капилляры

Из всех сосудов более примитивно устроены капилляры-vasa capillaria. Стенки их образованы плоскими эндотелиальными клетками. Крупные капилляры одеты снаружи нежной гомогенной оболочкой и клетками Руже, или перицитами (рис. 76-3). Капилляры располагаются в соединительной ткани, с которой они тесно связаны; исключение в этом отношении составляют капилляры мозга и мускулов, где они окружены особыми периваскулярными пространствами,

Как эндотелиальные клетки, так и клетки Руже обладают способностью сокращаться; вследствие этого просвет капилляров может временно закрываться. Кроме того, клеточные элементы капилляров активно участвуют в обмене веществ между кровью и тканями, пропуская одни вещества и задерживая другие. Эта способность более резко выражена в капиллярах мозга. Наконец, значение эндотелиальной оболочки капилляров (а также артерий и вен) состоит в том, что она предохраняет кровь от непосредственного соприкосновения с другими тканями, что неминуемо повлекло бы за собой свёртывание крови.

Диаметр капилляров у разных животных сильно колеблется (в пределах от 4 до 50). Наиболее крупные капилляры встречаются в печени, костном мозге, зубной пульпе, наиболее мелкие-в головном и спинном мозге, в мускулах, в сетчатке глаза и во всех других органах, в которых происходит интенсивный обмен веществ.

Длина капилляров обычно не превышает 2 мм, чаще же равна 0,6 -1,0 мм. У человека суммарная длина капилляров исчисляется в 100 000 км, т. е. почти в три раза длиннее экватора, поверхность всех капилляров достигает 6 000 м2. Капилляры в органах и тканях образуют сеть весьма разнообразной формы. Широкопетлистые сети капилляров обычно находятся в малодеятельных тканях (в оформленной соединительной ткани сухожилий, связок и др.), узкопетлистые сети, напротив, свойственны наиболее деятельным органам (легким, мускулам и железам). Даже в органах одинакового строения капиллярные сети могут быть различными по своему характеру в зависимости от частной функции органов, например в разных мускулах или в одном и том же мускуле, но разных животных (рис 77-А, В).

Количество капилляров огромно и определяется интенсивностью обмена веществ у данного животного или в данном органе. Так, у лягушек насчитывают всего лишь около 400 капилляров на 1 мм2,в то время как у лошадей- до 1 350, у собак-до 2 630, а у мелких животных еще больше-до 4 000. Количество капилляров зависит от интенсивности работы органа, например, в сердце человека насчитывают до 5 500 капилляров на 1 мм2.

Однако далеко не все капилляры в каждый отрезок времени наполнены кровью. Так как стенки капилляров могут сокращаться, то значительное количество их в состоянии покоя закрыто для кровотока и включается лишь при усиленной работе данного органа. Кровенаполнение работающего мускула может увеличиться в 4-5 раз, а по некоторым авторам даже в 20 раз по сравнению со снабжением кровью того же мускула в покое. Выключением капилляров из кровотока достигается равномерное распределение крови в организме между работающими органами, так как крови, вообще говоря, значительно меньше, чем может вместить кровяное русло в целом.

Капилляров нет только в эпителиальной ткани, дентине и гиалиновом хряще.

Артерии

Артерии представляют наиболее диференцированные отрезки сосудистого ложа. Они характеризуются, помимо наличия эндотелиальной оболочки (рис. 78-1), хорошо развитыми добавочными оболочками: интимой (2), медиа (4) и адвенти-цией (5).

Чем ближе к сердцу, тем крупнее диаметр артерии и толще её стенки; чем дальше от сердца, тем меньше диаметр артерии и тоньше её стенки, так как по мере ветвления сосудов кровяное русло расширяется, а кровяное давление падает; артерии, ближайшие к капиллярам,- наиболее узкие и тонкостенные.

В артериях особенно сильно развита и диференцирована медиа. Она построена из гладких мускульных или эластических волокон или из тех и других вместе. Все эти элементы идут циркулярно.

По строению медиа артерии относят к эластическому, мускульному или смешанному типу.

В артериях эластического типа медиа построена почти исключительно из эластической ткани, что обусловливает громадную прочность и растяжимость стенок таких артерий. Так, например, просвет аорты может увеличиваться на 30%, а сонные артерии у собак могут выдержать давление, в 20 раз превышающее норму.

Артерии эластического типа встречаются там, где сосуды испытывают наиболее сильное давление крови, например в аорте и в других ближайших к сердцу артериях, как-то: идущих в голову, грудные конечности и в лёгкие. Это вполне понятно: когда сердце выбрасывает толчками кровь в аорту, стенки её испытывают большое напряжение и сильно растягиваются, так как это способствует уменьшению трения крови о стенки. Когда сердце вновь расслабляется, то растянутые стенки сосудов благодаря своей эластичности возвращаются к нормальному состоянию и при сокращении гонят кровь в более мелкие артерии и капилляры. Этим объясняется тот факт, что хотя кровь выбрасывается из сердца ритмическими толчками, но из более мелких артерий она всё же вытекает равномерной струёй.

В артериях мускульного типа медиа, напротив, состоят почти исключительно из гладких мускульных клеток. Такие артерии встречаются там, где сосуды испытывают сильное давление со стороны окружающих органов (в брюшной полости, на конечностях).

Мускулатура артерий выполняет не только пассивную функцию эластической ткани, но, что особенно важно, сокращаясь активно, проталкивает кровь на периферию. Так как сумма всех мускульных волокон артерий больше мускулатуры сердца, то роль мускулатуры артерий в передвижении крови очень большая. Это видно из того, что сокращение мускулатуры артерий, а следовательно, и сужение их просвета, влечёт за собой усиление работы сердца, а расширение сосудов, наоборот, вызывает ослабление работы сердца или даже его паралич. Поэтому «периферическому сердцу» (М. В. Яновский), под которым понимают не только всю мускулатуру артерий, но и эластические их элементы, клиницисты уделяют очень большое внимание, ибо изменения в сосудистых стенках вызывают существенную перестройку не только сердца, но и кровообращения в целом.

Артерии смешанного типа являются переходными между артериями эластического и мускульного типа, поэтому средняя оболочка их построена как из эластических, так и из гладких мускульных элементов.

Количество тех и других колеблется в зависимости от расстояния от сердца и от условий, в которых данный сосуд находится: чем ближе к сердцу, тем больше в стенках артерий эластических элементов.

В медиа структурные элементы расположены циркулярно, а в интиме и адвентиции-продольно: эластические-в интиме, соединительнотканные и гладкомускульные-в адвентиции.

В организме артерии находятся в несколько растянутом состоянии, что создаёт лучшие условия для тока крови в них. Этим же объясняется расхождение друг от друга перерезанных концов артерий в ранах, что всегда следует иметь в виду при кровотечениях в хирургической практике.

Вены

Вены в основном устроены так же, как артерии, с тем существенным отличием, что у них медиа развита чрезвычайно слабо и очень нерезко отделяется от мощной адвентиции. В венах очень мало эластических элементов, но зато преобладают гладкомускульные и соединительнотканные элементы, идущие продольно. Этим объясняется спадение тонких стенок вен при отсутствии крови в них. Особенно характерны для вен клапаны (рис. 79-1), расположенные в них парами, через промежутки в 2-10 см. Клапаны представляют карманообразные полулунные удвоения эндотелиальной оболочки. Размещение их допускает ток крови только в направлении к сердцу.

Клапанов больше там, где току крови противодействует сила её собственной тяжести, например в конечностях; напротив, в горизонтально идущих венах клапанов меньше. Их нет совсем в обеих полых венах, в системе воротной вены (за исключением сальниковых вен), в печёночных венах, венах головного и спинного мозга, в лёгочных, почечных и молочных венах, в пещеристых телах половых органов, в венах костей, кожной стенки копыта; нет также клапанов во всех мелких венах, диаметром менее 1-1,5 мм (отмечено, что у человека количество клапанов с возрастом сильно уменьшается).

Наличие клапанов способствует более быстрому проталкиванию крови в венах, особенно при движении животного, когда мускулы, сокращаясь, сдавливают вены и гонят кровь к сердцу или, напротив, расширяют вены, вследствие чего они и наполняются кровью. Возможность пассивного расширения вен объясняется тем, что венозные стенки срастаются с фасциями мускулов и сухожилий (подколенные, подмышечные, подключичные вены и др.).

Сосуды сосудов

Оболочки сосудов как вторичные образования имеют свои собственные кровеносные сосуды, через которые и осуществляется их питание (рис. 80). Эти сосуды сосудов-vasa vasorum-отходят или от того же самого сосуда, стенки которого они питают, или от ближайших артериальных ветвей и главными своими ветвями располагаются в наружной оболочке, откуда они отдают радиальные ветви уже в среднюю оболочку.

Лимфатические сосуды также располагаются в наружной оболочке сосудов, особенно крупных; кроме того, некоторые артерии оплетены густой сетью лимфатических сосудов, образующих периваскулярные лимфатические пространства, отделяющие кровеносные сосуды от окружающих тканей. Такие пространства найдены в мозге, печени, селезёнке, каналах костей, в слизистой оболочке желудка и, наконец, вокруг молекуляров в мускулах.

Нервы сосудов

Кровеносные сосуды обильно снабжены нервами-nervi vasorum; они на одних сосудах идут вдоль стволов, например, на сосудах внутренностей, а на сосудах туловища и конечностей нервные веточки начинаются метамерно от спинномозговых нервов, обычно следующих вместе с артериями.

Нервные веточки, подходящие к сосудам, на поверхности их образуют диффузные периваскулярные сплетения. От них отделяются безмякотные нервные волокна в перимускулярное сплетение, лежащее в глубоких слоях адвентиции, непосредственно на средней оболочке. От последнего сплетения ответвляются волокна в интрамускулярное сплетение, заложенное в средней оболочке и оплетающее мускульные волокна. Во всех нервных сплетениях находятся также нервные клетки. В сосудах проходят и аффекторные волокна с богатыми рецепторными аппаратами (рис. 81).

- Особенности сердца у собак

- Особенности сердца у свиней

- Особенности сердца у рогатого скота

- Сердце лошади

- Кровообращение взрослого млекопитающего

- Эмбриональное кровообращение

- Развитие органов кровообращения у наземных позвоночных

- Развитие органов кровообращения у хордовых и водных позвоночных

- Развитие органов кровообращения у беспозвоночных

- Общая характеристика сосудистой системы

Источник

ОСНОВНЫЕ СОСУДЫ Артерии туловища. Аорта. Грудная аорта. Формирует плече-головной ствол, пищеводнобронхиальную артерию и 13 пар межреберных артерий. От плече-головного ствола отходит левая подключичная артерия, которая после отдачи ряда сосудов называется плече-головной артерией. Левая подключичная артерия отдает следующие сосуды: 1) реберно-шейную артерию, 2) глубокую шейную артерию, 3) позвоночную артерию для питания холки и шеи, 4) внутреннюю грудную артерию, 5)лопаточно-шейную артерию и 6) наружную грудную артерию для питания грудной клетки и шеи. После этого продолжение левой подключичной артерии называется уже левой подмышечной артерией, она питает всю грудную конечность. От плече-головной артерии отделяются: 1) правая реберно -шейная артерия, 2) правая глубокая шейная артерия, 3) правая позвоночная артерия и 4) общий ствол сонных артерий для питания шеи и головы. После этого продолжение ее называется правой подключичной артерией. От правой подключичной артерии в свою очередь отходят: 1) правая внутренняя грудная артерия, 2) правая лопаточно-шейная артерия и 3) правая наружная грудная артерия. Продолжение ее носит название правой подмышечной артерии. Брюшная аорта. Отдает на своем пути, от диафрагмы до конца поясницы, три непарные артерии: 1) чревную для питания селезенки, желудка и печени, 2) переднюю и 3) заднюю брыжеечные артерии, питающие весь кишечник, и семь парных артерий – почечные для питания почек, внутренние яичниковые (у самок), внутренние семенные (у самцов) и поясничные (пять пар) для питания мускулатуры живота. Против 5-6-го поясничных позвонков брюшная аорта дает две тазовые и две наружные подвздошные артерии, а сама переходит в среднюю крестцовую артерию. Тазовая артерия питает половые органы, поясничную мускулатуру, а также мускулатуру ягодицы и хвоста.

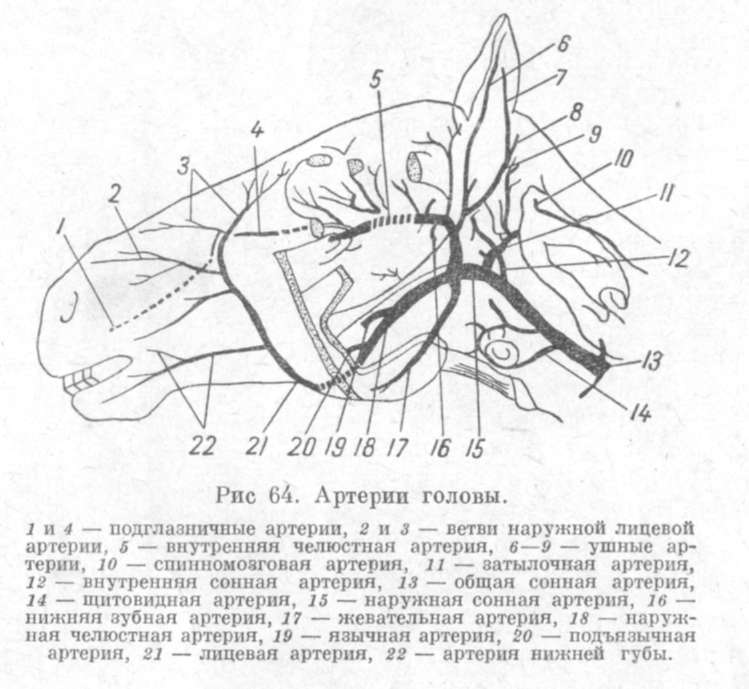

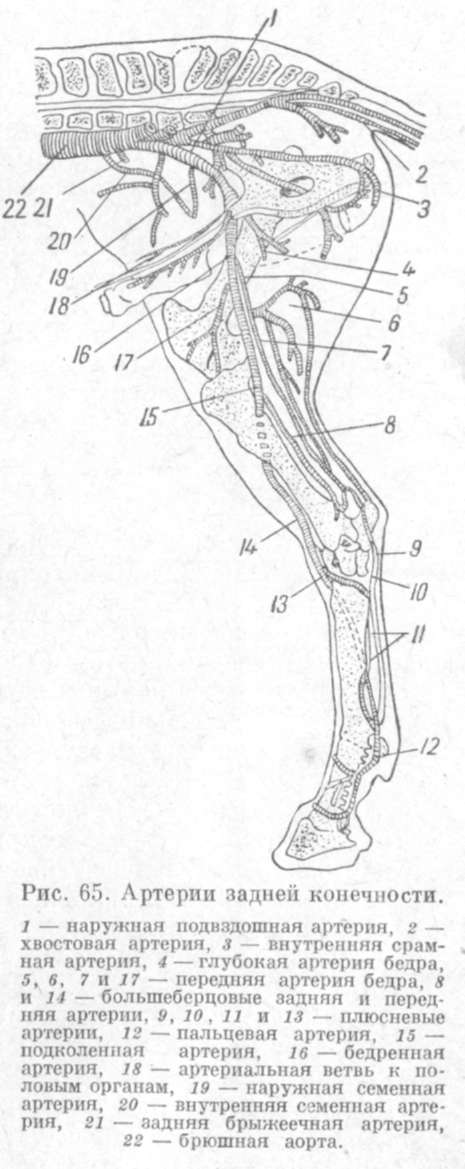

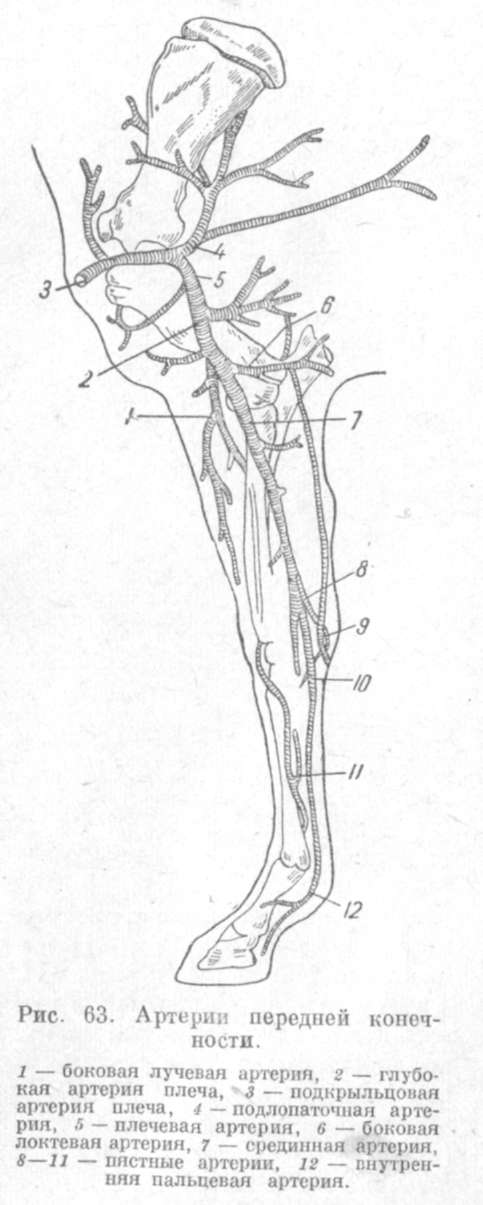

Артерии передней конечности. Подмышечная артерия располагается на внутренней поверхности плечевого сустава и разделяется на подлопаточную и плечевую артерии (рис. 63). Подлопаточная артерия питает мышцы плечевого сустава. Плечевая артерия питает своими ветвями мускулатуру плеча и предплечья, а сама переходит в срединную артерию, которая ниже запястья дает три пястные артерии, а они переходят в пальцевые артерии. Артерии головы. Общая сонная артерия (рис. 64) у атланта дает: 1) затылочную артерию для питания области затылка, 2) внутреннюю сонную артерию для питания головного мозга. Сама она получает название наружной сонной артерии. От наружной сонной артерии отходят два крупных сосуда: 1) наружная челюстная артерия и 2) внутренняя челюстная артерия. Наружная челюстная артерия дает ветви для языка и переходит по сосудистой вырезке в лицевую артерию для питания щек, губ и носа. Внутренняя челюстная артерия дает много ветвей, снабжающих кровью жевательную мускулатуру, ухо, зубы верхней и нижней челюстей, глаза и слезные железы, а также дает ветви к ротовой и носовой полостям. Артерии задней конечности. Наружная подвздошная артерия (рис. 65) дает наружную семенную и глубокую бедренную артерии, а сама становится бедренной артерией. От бедренной артерии отделяются ветви для питания мышц бедра и колена, а сама она переходит в подколенную артерию. От подколенной артерии отходят передняя и задняя большеберцовые артерии, питающие мышцы голени. Ниже скакательного сустава они дают пять плюсневых артерий, которые около путового сустава все соединяются в общую пальцевую артерию. Вены большого круга кровообращения. Вены лежат рядом с артериями и носят те же названия, что и артерии. Однако есть и такие вены, которые не имеют одноименных артерий, например передняя полая вена, задняя полая вена, яремная и воротная вены. Передняя полая вена формируется от соединения яремных вен и подмышечных вен в области первого грудного позвонка. По ней кровь от головы, шеи, грудной клетки и передних конечностей собирается в правое предсердие. Задняя полая вена формируется около 5-го поясничного позвонка из тазовых и подвздошных вен, которые собирают кровь из таза и тазовых конечностей. Задняя полая вена тянется вперед, проходит через диафрагму и впадает в правое предсердие. На своем пути она собирает кровь от органов брюшной полости. Яремная вена образуется около угла нижней челюсти от слияния наружной и внутренней челюстных вен, которые собирают кровь от головы. Яремная вена тянется в яремном желобе вдоль шеи до 7-го шейного позвонка. Здесь правая и левая яремные вены соединяются в общий ствол, который и переходит в переднюю полую вену. Воротная вена формируется из всех вен желудка и кишечника. Она вступает в печень и там разветвляется до капилляров. Венозная кровь, влившаяся в воротную вену с внутренностей, проходит через печень, где нейтрализуются всосавшиеся в кишечнике вредные вещества, и собирается в печеночные вены, которые и впадают в заднюю полую вену. Похожий материал по теме:

|

Источник

По выходе из левого желудочка сердца она отдает правую и левую венечные артерии для питания сердца. После этого она идет вверх к позвонкам, затем поворачивается назад, образуя дугу аорты, и идет под позвонками до крестцовой кости. На этом пути от аорты отходят сосуды к голове, шее, передним конечностям, органам грудной полости, органам брюшной полости, после чего аорта делится на артерии тазовой полости и задней конечности. Часть аорты, лежащая в грудной полости, называется грудной аортой, а ее часть, расположенная в брюшной полости, – брюшной аортой.

По выходе из левого желудочка сердца она отдает правую и левую венечные артерии для питания сердца. После этого она идет вверх к позвонкам, затем поворачивается назад, образуя дугу аорты, и идет под позвонками до крестцовой кости. На этом пути от аорты отходят сосуды к голове, шее, передним конечностям, органам грудной полости, органам брюшной полости, после чего аорта делится на артерии тазовой полости и задней конечности. Часть аорты, лежащая в грудной полости, называется грудной аортой, а ее часть, расположенная в брюшной полости, – брюшной аортой.