Виды кровотока в сосудах

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”:

1. Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Центральное венозное давление.

2. Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

3. Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

4. Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).

5. Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.

6. Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

7. Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.

8. Частота сердечных сокращений ( пульс ). Работа сердца.

9. Сократимость. Сократимость сердца. Сократимость миокарда. Автоматизм миокарда. Проводимость миокарда.

10. Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

Распространено и обосновано деление сердечно-сосудистой системы по уровню кровяного давления: область высокого и область низкого давления. К области высокого давления относят левый желудочек сердца, артерии крупного, среднего и малого калибра, артериолы; к области низкого давления – остальные отделы системы (от капилляров до левого предсердия).

В функциональной классификации шведского физиолога Б. Фолкова предусмотрено деление системы кровообращения на «последовательно соединенные звенья».

1. Сердце – насос, ритмически выбрасывающий кровь в сосуды.

2. Упруго-растяжимые сосуды, которые превращают периодичный выброс крови из сердца в равномерный кровоток (аорта с ее отделами, легочная артерия).

3. Резистивные сосуды (сосуды сопротивления) – прекапиллярный (в основном артериолы) и посткапиллярный отделы (венулы), которые вместе создают общее сопротивление кровотоку в сосудах органов.

4. Прекапиллярные сфинктеры – специализированный отдел мельчайших артериальных сосудов, сокращение гладкомышечных клеток этих сфинктеров может приводить к перекрытию просвета мелких сосудов. Эти сосуды регулируют объем кровотока в капиллярном русле.

5. Обменные сосуды, или истинные капилляры, где кровь контактирует с тканью благодаря огромным поверхностям капиллярного ложа. Здесь реализуется основная функция сердечно-сосудистой системы – обмен между кровью и тканями.

6. Шунтирующие сосуды (артериовенозные анастомозы), наличие которых доказано не для всех тканей.

7. Емкостные сосуды, в которых изменения просвета, даже столь небольшие, что не оказывают существенного влияния на общее сопротивление, вызывают выраженные изменения распределения крови и величины притока ее к сердцу (венозный отдел системы).

Однако разделение на «резистивные» и «емкостные» сосуды весьма условно, поскольку сопротивлением обладают как артериальные, так и венозные сосуды, хотя в количественном плане эта функция различна для указанных отделов. С другой стороны, емкостью обладают как венозные сосуды, так и артериальные. Весьма расплывчатым является и понятие «емкостные сосуды», поскольку одни авторы относят к ним все венозное ложе, другие – только венулы и мелкие вены. Неудачно выделены в классификации и «прекапиллярные» сфинктеры, поскольку в венозном русле также существуют сосуды с расположением гладкомышечных волокон типа сфинктеров или запирательных образований.

Функциональное назначение различных отделов сердечно-сосудистой системы отражает следующая классификация (Б. И. Ткаченко):

1. Генератор давления и расхода крови – сердце, подающее кровь в аорту и легочную артерию во время систолы.

2. Сосуды высокого давления – аорта и крупные артериальные сосуды, в которых поддерживается характерный для индивидуума уровень кровяного давления.

3. Сосуды – стабилизаторы давления – мелкие артерии и артериолы, которые путем сопротивления кровотоку и во взаимоотношении с сердечным выбросом поддерживают оптимальный для системы уровень артериального давления.

4. Распределители капиллярного кровотока – терминальные сосуды, глад-комышечные образования которых при сокращении прекращают кровоток в капилляре или возобновляют его (при расслаблении), обеспечивая необходимое в данной ситуации число функционирующих и нефункционирующих капилляров.

5. Обменные сосуды – капилляры и частично посткапиллярные участки венул, функция которых состоит в обеспечении обмена между кровью и тканями.

6. Аккумулирующие сосуды – венулы и мелкие вены, активные или пассивные изменения просвета которых ведут к накоплению крови (с возможностью ее последующего использования) или к экстренному выбросу ее в циркуляцию. Функция этих сосудов в основном емкостная, но они обладают и резистивной функцией, хотя и намного меньшей, чем стабилизаторы давления.

7. Сосуды возврата крови – крупные венозные коллекторы и полые вены, через которые обеспечивается подача крови к сердцу.

8. Шунтирующие сосуды – различного типа анастомозы, соединяющие между собой артериолы и венулы и обеспечивающие ненутритивный кровоток.

9. Резорбтивные сосуды – лимфатический отдел системы кровообращения, в котором главная функция лимфатических капилляров состоит в резорбции из тканей белков и жидкости, а лимфатических сосудов – в транспортировке резорбированного материала обратно в кровь.

– Также рекомендуем “Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?”

Источник

Оглавление темы “Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Системная гемодинамика. Сердечный выброс.”:

1. Функции систем кровообращения и лимфообращения. Система кровообращения. Центральное венозное давление.

2. Классификация системы кровообращения. Функциональные классификации системы кровообращения ( Фолкова, Ткаченко).

3. Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

4. Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).

5. Системная гемодинамика. Параметры гемодинамики. Системное артериальное давление. Систолическое, диастолическое давление. Среднее давление. Пульсовое давление.

6. Общее периферическое сопротивление сосудов ( ОПСС ). Уравнение Франка.

7. Сердечный выброс. Минутный объем кровообращения. Сердечный индекс. Систолический объем крови. Резервный объем крови.

8. Частота сердечных сокращений ( пульс ). Работа сердца.

9. Сократимость. Сократимость сердца. Сократимость миокарда. Автоматизм миокарда. Проводимость миокарда.

10. Мембранная природа автоматии сердца. Водитель ритма. Пейсмекер. Проводимость миокарда. Истинный водитель ритма. Латентный водитель ритма.

Характеристика движения крови по сосудам. Гидродинамические характеристики сосудистого русла. Линейная скорость кровотока. Что такое сердечный выброс?

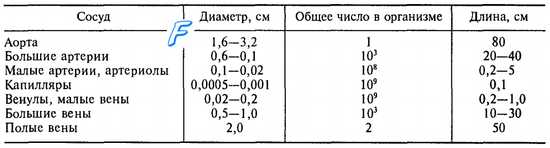

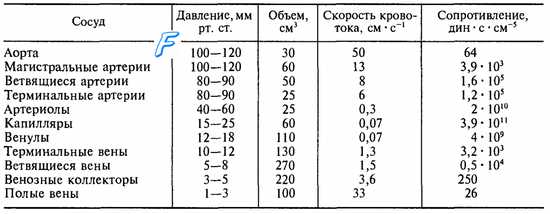

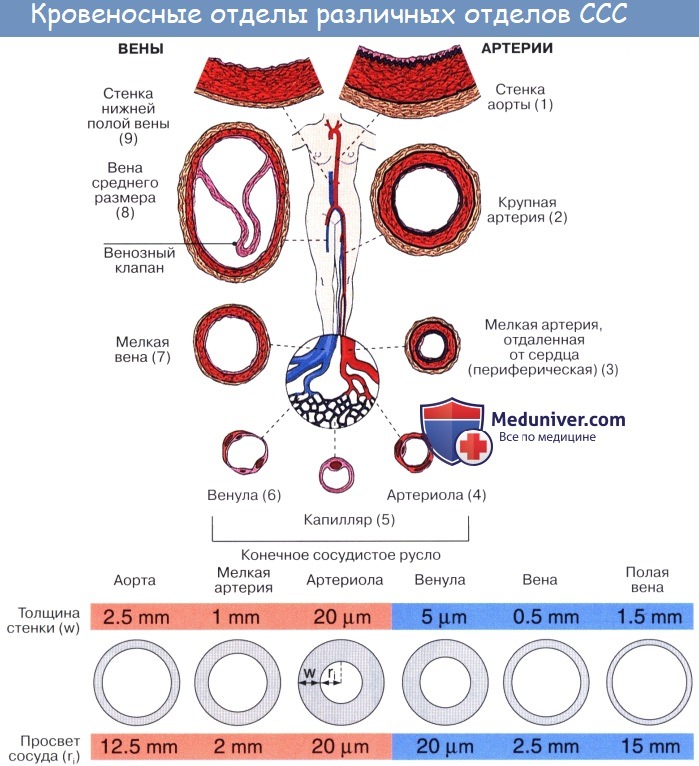

Отличительной особенностью характеристики сердечно-сосудистой системы на современном этапе является требование выражать все составляющие ее параметры количественно. Геометрические (табл. 9.1) и гидродинамические (табл. 9.2) характеристики системы кровообращения свидетельствуют о том, что аорта представляет собой трубку диаметром 1,6-3,2 см с площадью поперечного сечения 2,0-3,5 см2, постепенно разветвляющуюся на 109 капилляров, площадь поперечного сечения каждого из которых равна 5 • 10~7 см2.

Радиус усредненного капилляра может составлять 3 мкм, длина – около 750 мкм (хотя диапазон реальных значений довольно велик). Площадь поверхности стенки каждого усредненного капилляра равна 15 000 мкм2, а площадь поперечного сечения – 30 мкм2. Поскольку доказано, что обмен происходит и в посткапиллярных венулах, можно допускать, что общая обменная поверхность мельчайшего сосуда большого круга составляет 25 000 мкм2. Общее число функционирующих капилляров у человека массой 70 кг должно быть порядка 40 000 млн., тогда общая обменная площадь поверхности капилляров должна составлять около 1000 м2.

Таблица 9.1. Геометрические характеристики сосудистого русла большого круга крово обращения

В сосудах различают скорость кровотока объемную и линейную.

Объемная скорость кровотока – количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени. Объемная скорость кровотока через сосуд прямо пропорциональна давлению крови в нем и обратно пропорциональна сопротивлению току крови в этом сосуде.

Линейная скорость кровотока отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки. В центре сосуда линейная скорость максимальна, а около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Под сердечным выбросом понимают количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды в единицу времени.

Исходя из величины сердечного выброса в покое и средней скорости кровотока в капилляре (см. табл. 9.2) подсчитано, что площадь поперечного сечения капиллярного ложа должна в 700 раз превышать площадь поперечного сечения аорты. В покое функционирует только 25-35 % капилляров и общая площадь их обменной поверхности составляет 250-350 м2.

– Также рекомендуем “Давление кровотока. Скорость кровотока. Схема сердечно-сосудистой системы ( ССС ).”

Источник

!9ÚŽX”œÝ-¹ñƒÅ‡œç€-ž±ÞUûXßûáB””ž¸ú¤Ó~ø-úíAH¢;éÔÍ’F¾¸ð”ÔÏ”4í£Ë-}vÅgW”4s?´O¬€ÅãB(Ÿù ¤}+N[¿iéÖèB&””èÔUKw¿ñ›A”@ZÄœ6¸iµ:cÌ ´Äõ]§ž¶Ü©ü1¤§·¯^µný˜]€ÐÒ7IùêµËW’üÙ:”-AÒðb¹Ì~$@bÁõ’8´pPdc1*ÃrËpo¢ÐØAä;šI€PG·Ë…ùŸ¢Â‡D·0Âc¤Œ=(P’§¡”2W¡‰×9nB»Ð^ôú1úz}Œ¥h ž@DA¡£aÖc.@ÿ±WæÁiHÁDBdDhìÈØ{™ûÆÞC8ȹ RF.0’3¦96/sU&y^(Cj¾šù9ä~ˆGÆŽ0µ$=- if‰ó->Ý’y8sëvV£µhÚ”6£-èL´¶¡sažv ÑE ‹m¿]’.E-¡ËÑèûèJtº]ƒ®Eס ëÑ èFãÍètk¶Œ¤op-_JJnGw£ûЀw ;Ñ]èt/¤ïé?€’BÎmè‡{7ä’Z$ïaCh¥Ðn´æŒ¦s©4:ˆö¡G …Ù|íG?B`ÂÌ>Éç’œúëkÒ÷§Ð!ôô4z=‹~ šñsXS‡Ñóè…ïTò”ñ’úú%úèÚKè×èeô ú-z ½~ÞD {ÿ+忯B׳µÞ’ZBïAͨIëÑ:¿ãKßå{x Ú¾‰ÞÆbô)fÐQ412{×ò3t=?döÈìÜÉË™ÌÇÃ&3tÏøÜ2~攤Hü†ìlu‡A’9ù_jÏgg‡Ê{?Ô!² %‡³²x&;¤ŸãmÎ-¥øvOŽ÷:!Q:Â_O’Îï&ÉðOèϼd¨ôhé”ôH·¡’2écªlÿ m©ôI[‘?¹ ){Òïux$Mð¯üLü½3'[>’þ†>@Ÿòƒ=ù}é@·újî±9ŸAø}ŽÀ~‰F’¥F)Ó7Ö c³(3›Èå‰Ã,›&Æ,År¬ÀJ¬ÂjÈ™Z”/Ñ|¥D~œ2 Ÿ£Å:œöÒˆMØ’`7íØØ=”ÊÌã%.(ñbögË|Kóx[‘Ô0Nª[€cx#¼‡qG!^ŒKq.Ç•SéHWAYŒÇz4-A§¢#’w™ç ÿîGztÛØçcõ™ÛG÷³ûp~$¢Dc0S§ã$ºM°”X=öìû» eì}îÈØû¸xì$eocO”uð7•l^¼há æ÷÷õötwuΙ=«cfûŒ¶Ö-æ¦Æ†úºdmMõôiU•å‰²h¤¨0?à÷y=NSžFRȤ±H(€M£Â&oó€k(00ļE$플ÁIC.ÈjžZgÈ5ÀWsM™”š’S3Ik&Çkbµk:š^Tèjòº†7z]iâ-6zû]C#|¼ƒs>¡€”Û -M¦®!j>cÅΦFèoX&mð6,-¢a©¢2ˆ å{WãüÌG˜ü¦ªapä±C¬¿ipÙМξ¦F«ÛÝÏ硾¯!aÈï˵’ðŒ.v ÜyIZ-“å˼ËOèb¡ÑN¶içÎCšðP·q¨`ËÛ&òò¡BocÓPصw? üj¯k秘÷Ž¼?5g0›#ô«?E$J†8.&(ÏÅðÂøÜnÂËÅé$Z‰¡í}4íBK¬)”Œ†û‡˜Rr0W¢ï%%Ûs%ãͼn2UMÙ¿3V˜†¶/q’ôù??üA¹kˆ ,Yº’ààòÞÆF*·ž¾¡d#D’ƒÙ±6 Ç¢Pp ±’ˆ¡³o(ê]=”ç§ ÃEæ`ewß$Ûl(¯a|Îl«¡hS#áËÕ´s ‘2Húòvö=Šâco-º¬»ã¨õ>† 0)¦}ËNrX-~žè곺‡’ý ¾~oßò~2K^õPÁ›ð87ÿD¾Œí˜Ú¹Êd䔿ØÕÇXÙ~2[áj†7oýt(PÃtñI2£õÓ]}ØŠrÕà)Ù$6¥H°þ†VRÄ’¦ Vw¿›¾þ KÖ,OÿxR_jÈç‰>çkY£µ C®¦å”œÒ© Ë`¶·ãóÉYd-Äd:[sE¬V.ä1Ð ŸEfÑäBs}ÞåÞ~/èPrN’5?¿íÝÞöÎù}ülgµ¤gJŠ-WÐÔrCq.Á4€6‡¹iåÓ-|zÛ¾dçp2¹suÓÀŠ*Ò‡·mÙNowßt+ÏkWßVëò(-jÇí=õE…`{ꇽøÂÎá$¾°{~ߣàK».ìéK1˜i¨ïöAYߣ.”‘|.CrI&I¸H’ôÔ 1_ßúh¡í|)Çgðé¥iŒø

‰øæ|‡ÞWl«nW¨¥Õh±‰Ä¥4Ô:8z½Åo”J~‹ÍOúòN‰ÇŽpO òÐë°ŒzaŸõ½»G¦Â3½é±w”vóË^”°ÒI½)â¼Xã øÓ8″t$eHŽµ¬´û¼^‡Ta@^I¤µwi{½ÈT[[«5VVhâ,¸°qËH 6G-4.‰oÝqè6Z´FcÅ(¶Nåa/‰üÏŠ‡Ãý~ƒÎYu‹”¬×$Ê1(£È˺¹a¹ÐPQ¯tȹyK§°-…#¥yB9¾¨öÖħ55Â’ñ#xÕ_H/`%jæF•:’4†¼ÜY½ŒeeÝÓ£¯’.^Š- t 0ª@7çdëd®Úk’éõ2″fnJâifsJf ¦1»»¸XäKgÇíKcR¢î,5’Ti¤’¢Ÿe$;†ÁTâèHItôS[ úiþn½ÄŠûA¥9¯Û(Ó”&ânˆžè¸ƒÅ¥ÆëÕ×MD¹D aáêm³2÷º‹ŠÜ¸iã]k¦›” áò…Mù™L±¶êó¯ªl,248ªæ·Þt ¼½Ü‰ÏkZ=·&_,äVó;Ïê‰v7-ª¥%³OÆ¿Ö2CÖhíèE-1Kæ cQ’-löØ_9¹Àkú”*½” …0Ï %2áAäFì(i5-ÆKRIÉ2ÔÑðK#µä äõ(˜uÿwl’òç)éÂ/Õ& :B}v”Õ¯Ïs0D@D¥89+”jlhÍ’¶ER¹˜;döšµFŸÛÐuÇ’·ß…ÑCóµö€UkØ!‹ÜöÖn¸{ÅÚ{N-sç»Ä¦0’h{ hY!zˆÊˆ(seR%ѹt.$A”†cyáîSàŽ@@hÎé‡9#I‰¢3ÈÔ”J §èGx$Œ£ `•Ñ¨š¬$ë¾ÿ@TÌWTÎëÖ…ÁIU’Ñ3ˆ¦1H”R Ä-)Á;$*WI2›ñ¯Hü$0’2ª_RsІR-9$3’饙«d¦ //°wÛÀÞEÑáÜŠŒŽ½¹[…;üiŠ¾,ʲ(Í”Ü蕧™«RFŸ Œ’1Ôåã‡ê{/…J&3¤Ur§œ’ƒ¡šbšx›&²ÀÑ-FJÔÔ8′-5)ù®]åÄIô6¨ñhvÛÑC^.ÊmS8JÁ¸]’±É%Á@Ü¡P8â`‰CŽßVØãÁ@‰Cᔪ¥B!¼1²ÑOsqîé,ãǯåâT¦Â5 ƒÓÑ+T¦I™”3F£ÒˆÉdI3ËöøŠår)DA¾D§Y.3=Ž‹`€’±÷¨½ÌÌâô؇I‰Õä]AßÑXqDèÌïtöŽšw”-°ê%%T†š¸š¼i*«£ñ¸&*º÷?ú)Òõb²uÀ&’½”äL| ØEpœì’¼œ…kdö˜ß³É™ÌEœÖóxbN-›¹-‘9¢o-%ŠˆÔÇrlâ°Gá,¨ð[ƒæ Ñsö£o+4RV SË8ÛÑ?ŽçŸO¨¼•¡/GYªò©”Ð ÁN>gì=YàG:D«è™’Vè I‰ªÛk¢û+^˜J 掯PL½Ø’¿aºLqt¥S ¢Ào¸êë:2ï»:¶~oŽÛ5sû AæÚf†Î¾ýÈ®›-šuûgûN¼gc]Û-;œ|ߦÚÖ³î’1’ÕË’¦ÙP:;kï|ÂÇ™«Ù™’%Hãç™_!¼[(“{ÓãnïIê;åü[èÖ&ú”µjߪ]nÈSu ì’˜´M²ßûÑöSt•É‹óqq¤{ýÆžÂÌH¬¹£`õµ½ {þi÷®›žY:>»-D£”cÍâmKûB²L›§ºV˜|ìû·ugG”iæêÝ&P›ãT›Æö$íœ-àè¡ÑÃÄ/øg•rC™d6ܹ™ä ð_x#»Ÿ b,2û¥ÔKÙ+ˆÙån·˜åGGÆ “›ìŽY&3‡ˆÅuÃœ5òwå}?ò0W#ò1s’Òˆ11A@`U-¥2°×$5H-ôze]^™ÆÞ¥™°x•µà6Æ£”úõøãw%xSÃ$Â8″ÇmA-ï”ëÇŽ{~Þü²ÕéˆuD˜je¦ÚŠh©|ü’Pé,/*Ì”ëp”ó¦Va¬©Œ-»Â?¾.KYTRei2o.õ†BN¢-ã3Erµ”B^¦ŒÑùÂzÉÏôàH¾Àò~HÖjËØ{ìì+(Ž’8˜õm$ÆÒ4³` QUšiJª5¬lÄÆ´¼YŠKÓc”¹Ü¸ÒH](MIë›Ìnõêa’ž9ž«ò8=Œœóx8;ìVI¥¦ÜnRãû’ÈŒjâÍK QývRÞÁ!S4»€Ãt+Y¸pñÂâ5‡®Y¸ìÀ¡J²çWѪþw™ám0™Ã@ ¬,{ô”/ËZšlÇ_µ=†xI¢œ=#/**Д_:·eã¼Xõæ=çi’u±Ú¥3ãj™F&”Úšš¶òšÂϪç&Ì-µeý§R-©•-Óêým§¶ÎZ×îK”jCy6Mi >»×¡+è½à”Wµ¾¸»”™(%šÞ:öÖ;ŒÊÐãþj𠳞÷WÈ9~¦¯Ü™ÒÍàè)”áŽâBÞ ¦q3øY¿3*É:®ÿVGS

‘©dVɸgdT,²ŒÅTÚ]¥J$*™”àüsr~m¾kÂõÍ™O œ éØ߸-`[Â(ö(%»}>””(2ÉÁš¥’ö4^±[7–ÄHíHV #”ÕÀ-d²À¾†7ÜyvD™¿Øªêg/ßÖ©2(“L ³²¬85 }^æL_p|®¹¼?eîÿ䦱!ß.³KÍ3.x OûmìWró¡’Zez» éB>½’tûø|o…ñÁ â $c®’ˆÞMHŽïµvj³3Lâ”1k³õÜVyîFÀ’»âyÙy¾ü æ5G?˜l½B9YžçyÒËxžÅc#Ü|ÐÑJT»W©´¡p4Í·§2l ÒÌÁ¤Ô.í Yî.°c’Û±ìf:i/ãÅOËdÛU>éÀ`0’E:î00Ÿö®›a-xÔ!«ÑJΛÞçri3s•Se,ZáÑJö9f6¯Èz@íª(Š$LŒ/_}e¯[$W+5¶°«ªX©VH,Ñ »Ô4ˆ88›j·&¶5ãË”)+Ô8Lü®zD°MÐ º-@u¨Í}Mg®I4p*ºf7* ÒÌ{꬚òâ4î±u%I*4’Ì]ß)#Ówˆ7ßÙ[QxÃÑx|´¤”¿1¡”ûТ¬,–?hÀš$þePSÃ’¸ˆ÷mÄ’mM;~z®Â÷ŠŠó~zASÓŽgσI÷ûãvÅyÏîhÊ|fK®œ5se}ôï+”v{reÇèõÌC§ Ÿ3[zT%á8‰Rv°n˞͒=xN§ì2©R,ˆ•ÒËD ›†·Õž43&}XŸµ/-ÎLÔ¯ì(-°ß}ÈÞ>l¦:û¿ô¡•=ŠlÌU»óóU²Ç’a¦òté»òi¼hb£¯¥Û_½#ç÷wQj.”û¹ìË{½ãWäoäbkͺÉÛxAˆ»>§ëGÿÆi’âF’áºFëT4,Ë? ‹®9™+á¬åÃó”¥RPÔeîš0°üjÊî’½õ˜´«N”Oíc…½8à»”e’-žòð¶&¹½Ø€¤¹jqKÑÜ°ÒE&Юð[B!¼áÇ¢Àâ»ÎÆks9™{§÷U9D¦”-“ýŒIx/ñ”P!³y€õp^Ò2›”q°ËÒ¥èréˆÁõ ^ÞDà$½_+艨ð¶|ß’Þ0h•ÏZ†w(ì%>‰]¨pû!¦ì&&”»1’ô£ïr¦ãÅÉg¯°-^Žõ åZT7YDîˆ=(Ο2x`{¿:¥÷DÒ8oE…-Ø5-C{m=ê¬üG²3 ǹìõ°ÿ+õdÝ㲇3zÿ+x™ßæKœ …$O,å’Ê-?¹?ó’ÆnàóˆÝñý77d>²UÍïÛqñ Kæóg¹Ø-OœpýÚF‰Þi˜P²L]É’+×Æf&™åþiäV…øäM0jr;^ÆŒä¦4.Üëñ5]>ˆ {Ðäa’1~ƒqMåg>ý@æG”ùß{ÕC›ë ÿæÿàæEÀ?~ð”ÖËlK|Ù•ëŠg&ì”Y%a=Ha’Š£$j|U17ìó£PÈ-“£ø•°ÎµÌ³)›_NêîÚZAi‡÷F;sÈHîÓoX”Úì§ß”>¢á/Jr[p¢¼¼†-§fŽß¸ã× qN*·”Õì”N¯-h-ÔîD(Rf‹dƒºüârwÍâ:wõ¦Ý·ájWQæÈŽÞž2″%Ñ3ëâñIÂo›JÚã™wå'”)ÅR»=S2cZ¾S>û¤dßåËʃ…›,ÅM¡’¦¸ ¬Yöæ-bFÉ’ÕýBð=TŒZQªØm6£Ú: ³å3•0k Z9vì-juäµ4¦±{XÐAæîÇü.¡wV”®O”åþDÖß(E”êr‰rwÂ¼Ü f¿hÚ6|ê¦]«âÆ¢úæú9KªpÖ(ç8¹^yµ &êõØò”BkÃÌÞè’ï/ŽŽå¶Å=Uå 6Ï®ŒÏIØF…ø½u.h›qͯ_uèŽ3gy-‘Ãè‹òm S(TéLžÒšù¶¨[W³ážMÍOÌ%·©]|Ba°ý4&DäpöØGlŠ}¹PªA†Kg ‘¹™Â=«UI3‹’A¤t”Ó¿ˆcWÿEüÍ8·=~E&R°:€Ïfl«ÂU‡3A>á¿c[;R™sU’é9qUügÏå>©ÁÀßÁ#éÁ°f¿ðà`‰°ØTåú‡Î6ÔÖú¢ù ¹nfWè”-Ïë~jæ}]¨©8Ð`ÞÑÛoÑÏ.?Wíõy•e3cœß±¾#3ÇÅb,ŽDÇ2Žêþé§ê´q¡5dWqì[Õ™aWÌ¥CË`ü&Èæ{Yè‰z …´p¢žµ[ß*ŸIOÔ‡¿îDí`˜CB©Ršy#w!äñáß@†ít†-²ÑdN}ÙŽü™%L¬‡9″ævÂ󢨵ïGyJYÎîsCEÇ£`A£øËÝ2‡ ‘î=ÑöüSÀ±í6· Náýar¨Înµã77º)”ÂZŸ¢’}è”ÉÙÉý±ÔRàt…,ÒôyN´¥-Ë2ËFæךüÂb>7ó;‰’Ø}…?áЇN¾ùµëµö;{ï÷z°³·Ï°¼GƒÝb/û4:ØÚ™ÀýZÎlHJW•oZUùÒÌÅ©9]’B‹´ifaÒØe;¹|S×¢£»ÝØ×ÖÜV0ÓHn¦jéýL4>RBœÐ(¸^ü>2õ³ªñóRpêy‰_£¢©¶|´ QÖ¬U6A%ãÇœ¬Ê¿z²’j’½2{,J8″·ÆS÷ÆŽ¨Çs(J|ñWÓÅ)e!¢bÙCQIÂiŠE#ú©XjúCe×¢vcÎ…#æñDŠ¸£8ßnçÀnø£V™X:C_T19ÑBC¯PÌa”X&â8±Ròbá4¯*s…XI’ŒW«¼Ó _”(Å”‰ÅVË¡xs±KÁˆ’¦ÒM6©XE•ô©P¥G…óý@ÍÌÕÞŠ’§x’ªHm¦ãÍEV1£p·Ä)t*ò”*˜Ó|öÔ‡z…m~0)UŸ?kV~=«´§™K”6¤lú¬Zú’]5SÅ;mÝ’gAÛÓ;Ôž~ýÕÇÔ{*öotñÁ_|ˆ,›_³úÖ¥ñE³K2!ɤ”EAí’daC’Ñïž> PKY½labV‰Ñ_é©ì¯Ë”R‰@f®í]^Öuá⸩°¶ ‡Û+ÝØ

q2’m‡åŽÒ`æyG]]µ%m¸ØwªÂáÜJxƒÿ§t˜|Ÿm€~ŸmñdµÁÁ””/›µi’ã.ûþe3ö ª6y溜”C¼ÊàXg”OøÒ‹3?wLÎ?;¤ð¬œ¬í짔°{oE¹±š’½Óàï´ø;ƽÖÖܾÉû᎚²Ìà ʧÌãcLVÒçGK&;Où”§ì§ŠÀÓEˆòÈ ÒjžG ð˜¸M‡É-uŽýZÑøÊâ¿‹”G¾‹ó/8`í-Âñó˜ýIJîB‹t´~œÕ2KÄí(°Èˆ‡e?®žá¹Ì~’駩$ÁÈGÅO ÈЇDøKH˜}rG›¦ÍgLãæÝâvö”‰{•-x±bþËÿâN…Ä¥åU¥£Õ>ϸtËí “;ɦϼ¬T«•8TÏvŒßg-2ÏMÄõv꯱’Ÿü]J𠳘¿KYÄߥXè]J›¹mBsÿõ]ŠþØ»öäœñ*^Õ°üüN·,«y¾ROlA¡Ì~¬îÆõúØÜõó±3-óE}µ_e4àmãÊFHppÎߤ `ÙƒLÒ#œn$â`›¥MÑFnRš‡¹öïx””¸Áã;º$ì(ö [¥f²éZåØJ¶_”¢”(î×Éx”NuBŽ+Q²N†d •¨ÁµÙ’-ª£mž6}[¹vkÞ-o§§’ îG_ÿfoSõE$,’™ó.8±=ÍÌ€ü±ÉZn3áÌË”ïŠpø›ŒŽ×&ÖæûÜlX›^Тªa»Êâ݃ |þ”2±ý|u.(PÒxö^gkìsï.’]páøvHŽ•ôY?ùt™õâyÛ’;ZòÚ’Î;#¼æÎSâ•›ÙænjHÚb!þ€¦×ᬯv”{kÌöjÿ‰™‹Y®¨gãÌÙç.Œc-c±bæ™1=*E ¨f¸Ú@ŽBÞµÓ BóçUUÞⶺϽêìZ™¸”øu_ÇgÖÛ›:DAn‹|Ôäû1›üËOsøôÛVÄ+×ï9ËÝXWc‹…嶈§u:ž¦Î,÷TšíþeÇÕ¤M`ä+”`ëHa^Þèí”Àñ³‡aü.ØÝ ‡Ìdôäá¤)mŸ][ÑçNÿÔ°)C”zH‡+˜24öð´-žínn¬##€ÑePxæ”ÖÜ}JYæ3CqG…·Þl¯óŸ8ˆg}…ãIÙ?™sŒjáSg˜jÔ±/fÙ•n3™,R-þ=,ý†`|Zé~Öe‰Y‹EP9ÃðÙøHÖŒs|)áÏœÇùÐ6QNV QLp_ù –Ÿ¶þ5eZŠóÄBF'{ªæ%-¯g6ó¶ù|§ª«¬lv•O‡:-Ho_”XrÇõøó~|~”Êh×*L>GÜkuY7mòG”Áxw•Ëæ¶I>›É™’×8¬ºé[Aü½’8 #.DIÔ6,ó¹2¢ræ”=^©ÔX”fÎM!c ùò™LckÓÌœžÆ¶ì-õLr:?f”ë™OýÍø7″$7=ýŽÕÕâ;ŽuUî-5»ë”õ¬Ì|©‹Î©.ï,3뢳kâsÊmø¯kØž8ù¦e™ë£¶÷-¸zEeöG¶&OïŠÎ>½±aug’¿}-Œ=»ØVö9Gõ¨|Ö³xŸ¶zÙãÌBþ4•ÔÚ¼«eXö”úzAùÂãG~}.üç “/à6éþÀ`Ћ‰[Pv«ÄZœOŠúH¢( ›&Ô¸KóÉD¥¯¶Î*YtZåš{W9Û;Úín׶é-²-B¾¨©êTL%…3-J†;5 ñëU:)Çå2YAäÒšÞ’`™÷-ç+±;‹Ý=b²Óg¢ ¸ýÈAnCQKJ”R¯j»ù ¿Õ¾1b9ž’…þû»c¾”-›º‰]7=Ð{ñròu’™¥Èã $:Âí*õëÄÆ ÃµÉ¾” Âqë´ž¨M®Ur]f%áN d§oâ¹îT”;F™Tsæç’@-`Ä’üNàpÑÂÑC%Ùo¼ýG8®,_Þ µTÍs(×)L!gžÎ¶ÈµržÃkÁV3¿Ãwc7²”ý°¥™ËvkeFR¿txyšjCNÊuãÜ-ÖÚôˆ4&ÅîScÁµ§Ôï-q«ÒùuUåöƒüÇrRµçÝâ D”C¤’ȼ‰cÿ*ŠÜþ¼Ç™‹P -oz¯ÔŽ T(z˜>÷%òäc… 9>’)݉””[.§¨klyßÎÜf›8Û v-z=Å.kUøT*_E(åS«}U£y^÷ó-2àU=‰×ÛÆ>ÎòDÖa”-fÒH^óL ôép-°Ÿl#&s9åŸj~…¿cÓ_å«5TI2*C¡i§Ÿz+ðs7ÎG2$IIÈaô0uä¨ý-1à»ëzz’u½ÝÉ+&kû%kI«S2·26Áà”xž@|´O¿@BÄ2ëwë²óQmGG_y™w½AÑ´FC^ö;îÙt©cŒ=sçu Eù¶|«ŠMÌ)³X³Ë¹©À勘XAßS™ÁW_Ë,}ZmT‹‰ó´âÅW^[³úµW^Z)‹X’Ò ü?ZàÇ|ÂįKiõ’Ç-r⣻õ)eˆü{Ù-sŸ1Ó/Ú–‘´e¥°§æŒ-ÑZÊf’X•5ßVPdvÏ›Û+`ÍE~g¾EÆ®8•±¬yí•W #œX:”o}íU|ëS ƒ˜~•éf¶#òÛe²§Þ+´}o±jú§H”ægåñ¿žE~¿½|é’íG_-“ZÄd_• &ûC,ÐŽþÎ-ô¶£¯¹@já{šôb·sʉ~!î·ä³¾Ý‹;]ÊMG³¿I]öò¹Ýw äÿ^ûõf¾¾ÁJ4çÛôÅÕ{^Ù ù·mó/ùXšüMêµ é·î»]ÀþÍ?nÙ÷ÉoØM¼Ø˧¦¿õ³nú÷Úÿ«-°õëûç^E½ß¦/vt¢/ÎÿÍøfÏDÖoóŒoòâ8`ƒ=þWÏþµ|-þÙ~Ôúøhç¿”5’¡ßåyÿ}ýû/®ã›ÍÙxývr”C_Ìo&âÿ_~±”û3dø6m˜’P’ÇFTÁ|Šª˜gPÕ7j÷)ªâm(lÝǵ¥Ì}ÈÅÜýí÷æÿ¾þûú¿ôÊùŸÄ§d7LøO’%Hz¬ïȾ†jåèRB_éçš’SŸ†øu9ß1çÇ ¤à·ÖOø®Ä÷â’xü™?£¾” ¶ã.C¢¢‰g -BÛÓ¦>›ûJNIƒOÅÙÐ…¼ŸäžäìC²Éþà7¨˜½Íà†Ð”¾29ÍþXâ§_(ç”p×Aߣ~ñ#Ø-‘lðÏûÜcÙ>JP§pº@x-ßIð Úÿ-äÇu!¤KŽ¿??d†8è”ýͼ

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа – сердца – и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion – сосуд; отсюда – ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег – воздух, tereo – содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

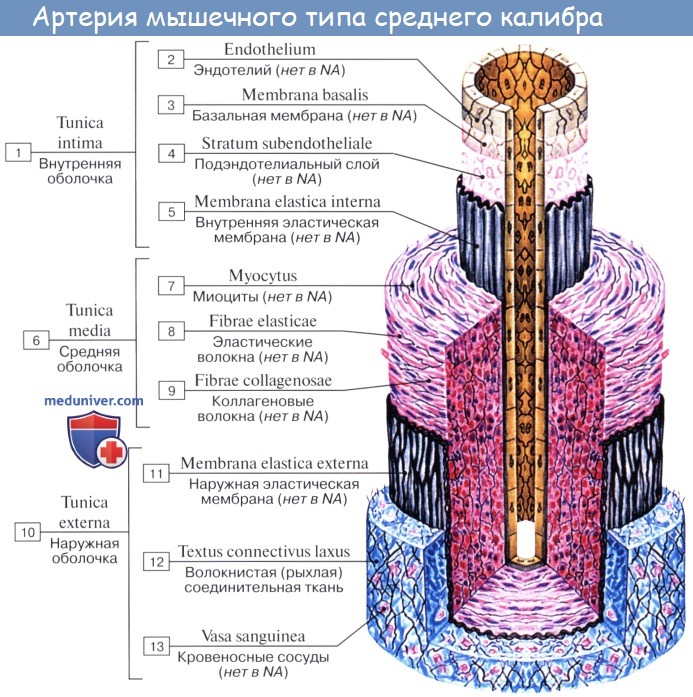

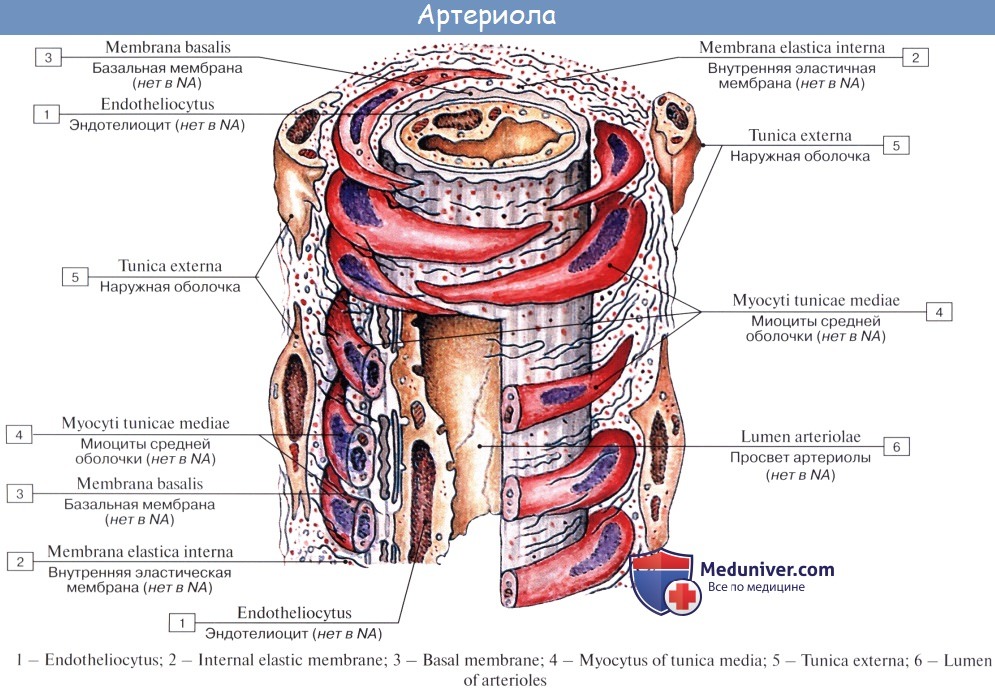

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica , построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

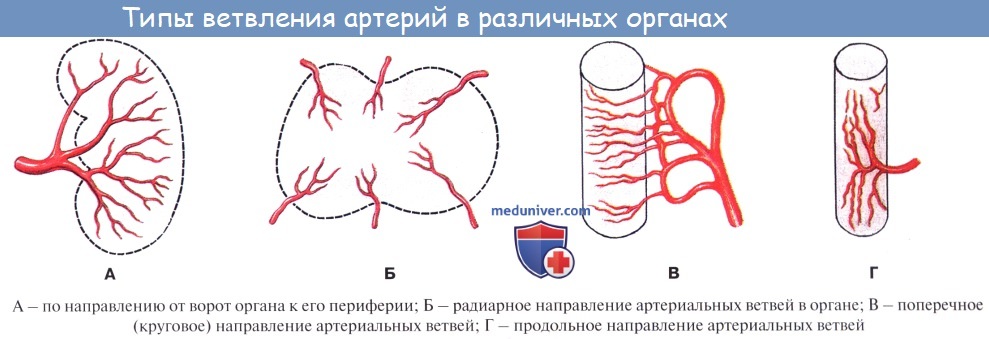

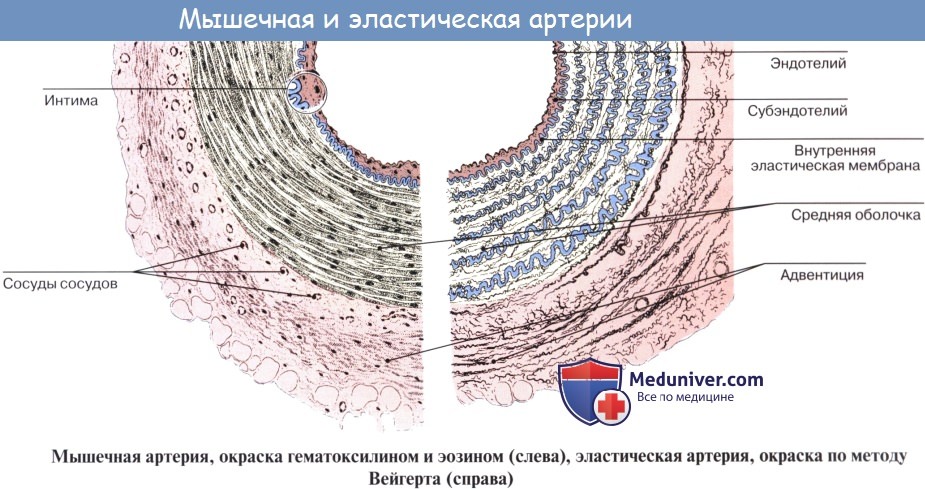

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

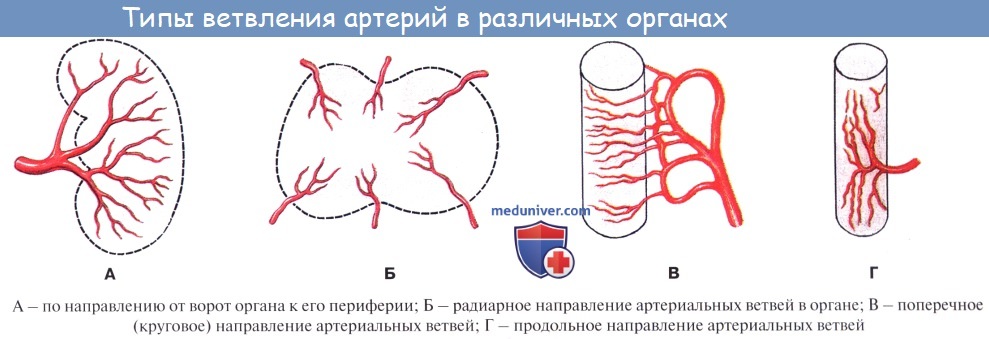

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него – экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него – внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma – устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

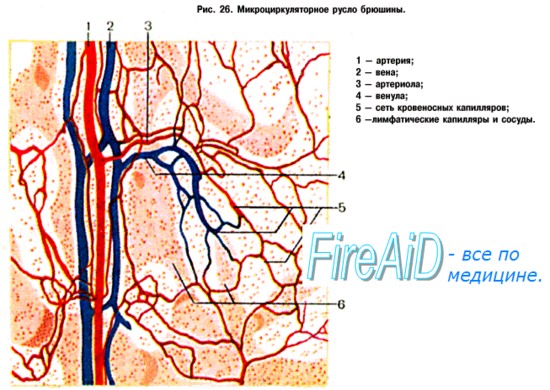

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

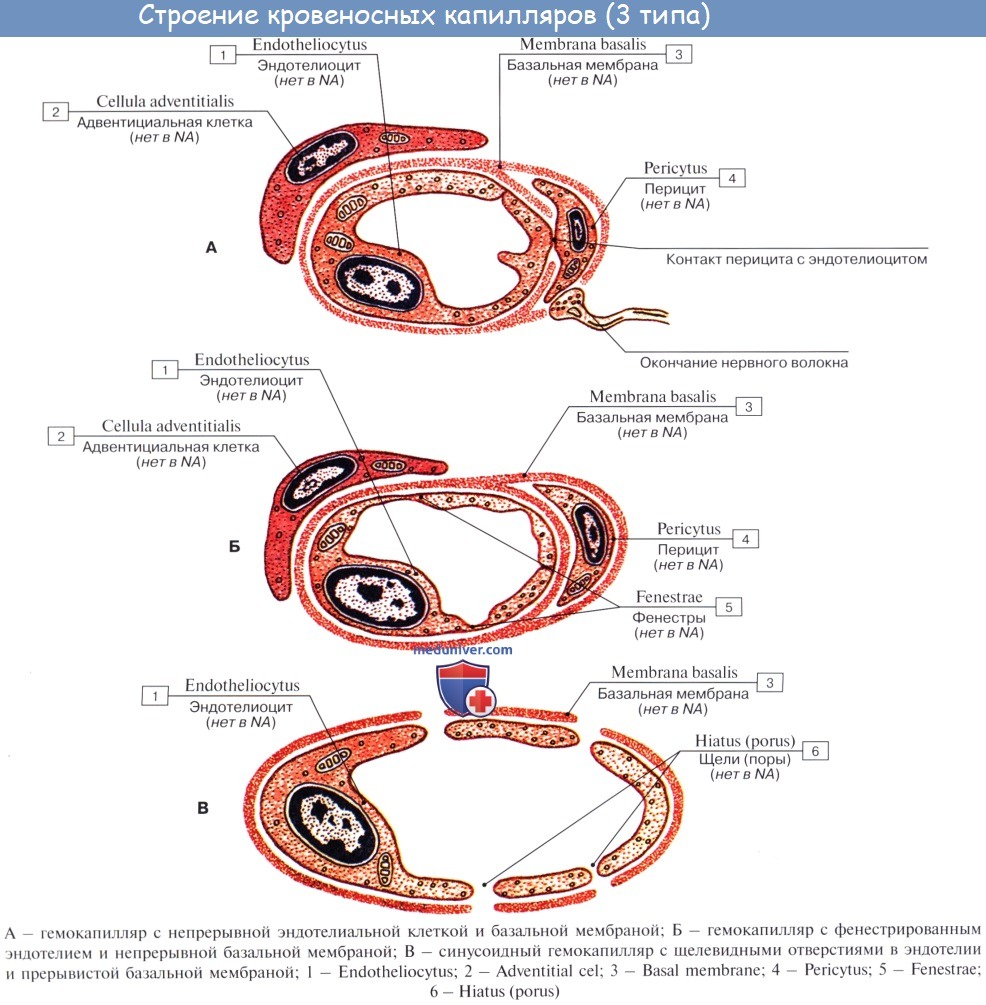

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра – Дополнительно: Гистология капилляра

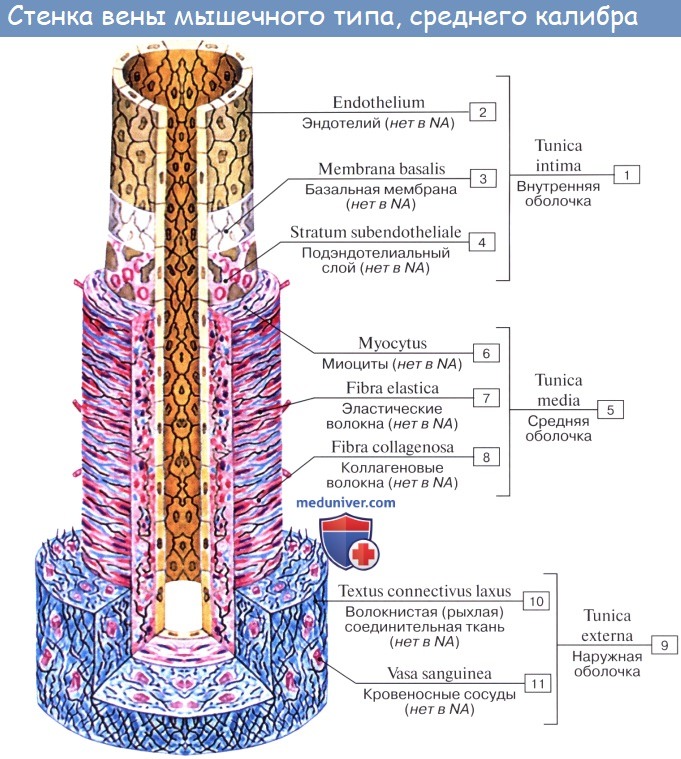

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит – воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы – вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен – клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные – одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, – аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это – крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это – внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник