Внечерепные сосуды головного мозга

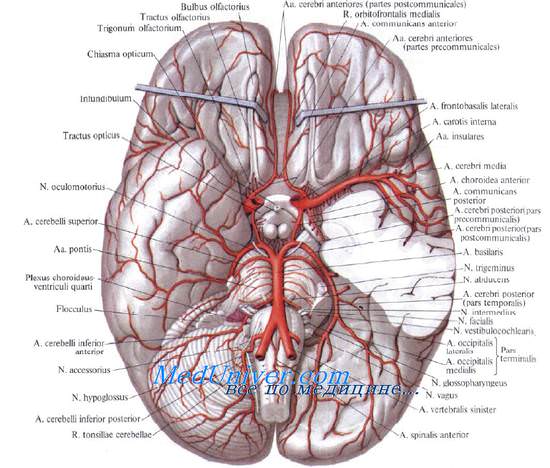

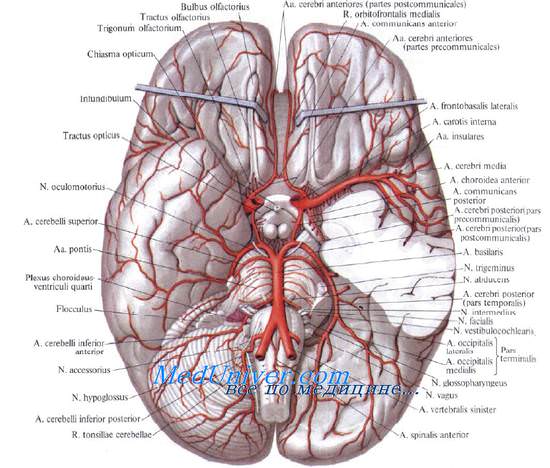

Артерии основания мозга. Внечерепные коллатерали брахиоцефальных артерий

Непарный сосуд, образованный при соединении двух передних спинномозговых артерий, направляется вниз вдоль передней щели спинного мозга и именуется передней спинномозговой артерией.

Правая и левая передние спинномозговые артерии вместе с позвоночными артериями и проксимальным отделом ОА на вентральной поверхности продолговатого мозга образуют артериальный круг (в форме ромба), который получил название бульбарное артериальное кольцо (круг Захарченко).

От базилярной артерии на уровне моста отходят несколько парных ветвей. Наиболее крупными из них являются передняя нижняя мозжечковая артерия (может отходить также от конечного отдела позвоночной артерии), которая идет к нижней поверхности мозжечка, и верхняя мозжечковая артерия, которая отходит от ОА у переднего края моста, направляется латерально и кзади к верхним отделам мозжечка.

Между этими крупными ветвями отходят также артерии лабиринта (к внутреннему уху), несколько пар артерий моста и артерии среднего мозга.

Артерии основания мозга. Виллизиев круг

Этот круг был впервые описан сэром Томасом Уиллисом в 1664 г. и получил название – Виллизиев круг. Таким образом, в образовании типичного Виллизиева круга принимают участие передние, средние мозговые артерии, передняя коммунмкантная артерия, задние мозговые артерии, дистальный отдел основной артерии и задние коммуникантные артерии. По данным различных авторов, типичное строение Виллизиева круга (“классический вариант”) встречается в 20-50% случаев. Переднюю и заднюю мозговые артерии принято делить на два сегмента.

Прекоммуникантый сегмент передней мозговой артерии (до отхождения ПКА) обозначается как сегмент А1, а посткоммуникантный ее сегмент – как сегмент А2. Прекоммуникантый сегмент задней мозговой артерии (до впадения ЗКА) именуется как сегмент Р1, а посткоммуникантный ее сегмент – как сегмент Р2. Средняя мозговая артерия делится на сегменты: до разделения на медиальную и латеральную ветви – сегмент М1, после разделения – сегмент М2.

Внечерепные коллатерали являются связующим звеном между ветвями внутренней сонной, наружной сонной и подключичной артерий, расположенными вне черепа. Так, наружная сонная артерия анастомозирует с подключичной артерией посредством ветвей верхней и нижней щитовидной артерий. Этот анастомоз соединяет между собой системы сонных и подключичных артерий обеих сторон. Кроме того, наружная сонная артерия анастомозирует с подключичной артерией посредством затылочной артерии (ветвь НСА) и мышечных ветвей позвоночной артерии.

Ветви подключичной артерии (глубокая шейная и восходящая артерия шеи) анастомозируют с позвоночной артерией. Наружная сонная артерия (лицевая, верхнечелюстная и поверхностная височная артерии) анастомозирует с внутренней сонной артерией (глазная артерия) с помощью системы, получившей название глазной анастомоз и расположенной в области внутреннего угла глазной щели. Именно этот анастомоз является вторым по значимости после Виллизи-евого круга и включается при его функциональной недостаточности.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “Значение коллатералей брахиоцефальных артерий. Особенности региональной мозговой гемодинамики”

Оглавление темы “Допплерография мозговых сосудов”:

1. Датчики УЗИ для сосудов. Системы для ультразвуковой допплерографии

2. Значение УЗДГ сосудов. Датчики для УЗДГ сосудов

3. Безопасность диагностического ультразвука. Экстракраниальный отдел брахиоцефальных артерий

4. Артерии основания мозга. Внечерепные коллатерали брахиоцефальных артерий

5. Значение коллатералей брахиоцефальных артерий. Особенности региональной мозговой гемодинамики

6. Кровоток в мозговых сосудах. Влияние углекислого газа на кровоток в головном мозге

7. Ауторегуляция мозгового кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция сосудов головного мозга

8. Артериальное давление сосудов головного мозга. Особенности мозговой гемодинамики

9. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Техника сканирования брахиоцефальных артерий

10. УЗИ ветвей брахиоцефальных артерий. Техника эхографии ветвей дуги аорты

Источник

Сужение сосудов головного мозга – это не заболевание, а симптом, который сопровождает сразу несколько патологий. Чаще всего на начальных стадиях он проявляется головными болями и снижением памяти. Многие пациенты принимают эти признаки за переутомление и не обращаются к врачу. Однако прогрессирование патологий может привести к инсульту или слабоумию. При наличии проявлений сужения сосудов головного мозга обязательно обращайтесь к врачу! Чем раньше начать лечение, тем благоприятнее прогноз.

Запишитесь на прием в Поликлинике Отрадное в удобное для вас время! Опытные врачи направят вас на исследования и по их результатам определят причины сужения сосудов головного мозга в вашем случае. Далее будет разработан индивидуальный план лечения, благодаря которому вы сможете избежать осложнений и повысите качество жизни.

Сосуды головного мозга

Наш мозг ежедневно справляется с огромными нагрузками. Для нормального функционирования ему необходимо много питательных веществ и кислорода. Они доставляются в мозг с кровотоком через 4 магистральные артерии: 2 сонные и 2 позвоночные. Ответвления магистральных сосудов образуют у основания мозга своеобразный круг. Он называется виллизиевым – в честь ученого Томаса Уиллиса, который в 17 веке впервые представил его описание. Этот круг позволяет компенсировать кровообращение при поражении одного или нескольких магистральных сосудов. Компенсаторная способность этого сплетения очень высока. В некоторых случаях даже при патологических процессах в 3 из 4 магистральных артерий человек может ощущать лишь незначительный дискомфорт.

Однако компенсаторные возможности все же не бесконечны. Поэтому рано или поздно поражения сосудов головного мозга будут проявляться заметными нарушениями.

В состоянии покоя головному мозгу для нормального функционирования требуется около 15% объема крови, циркулирующей во всем организме. К нему поступает около 25% кислорода, вдыхаемого человеком. Сосуды головного мозга ежедневно подвержены огромным нагрузкам. При этом в здоровом состоянии они невероятно эластичны. Однако при регулярном воздействии неблагоприятных факторов они способны сузиться, что приведет к недостатку кислорода и питательных веществ в тканях мозга, что негативно скажется на его работе.

Справка! Недостаточность кровоснабжения головного мозга называют дисциркуляторной энцефалопатией.

Классификация стеноза сосудов головного мозга

По форме сужение бывает:

- Острым – такое состояние способно повлечь за собой инсульт или летальный исход.

- Хроническим – развивается постепенно, медленно, человек может длительное время ничего не подозревать о патологических процессах.

Хроническое сужение сосудов имеет 3 стадии развития:

- При первой пациент испытывает незначительные головные боли, сонливость, хроническую усталость, наблюдает у себя рассеянность и небольшую забывчивость.

- На второй проявляются сильные головные боли, расстройства походки, значительное снижение трудоспособности, перепады настроения, сбои функционирования мочевыделительной системы.

- На третьей стадии развивается деменция (слабоумие) – пациент теряет самостоятельность и способность бытового самообслуживания, наблюдаются явные проблемы с координацией движений, непроизвольные мочеиспускания.

Почему возникает стеноз сосудов головного мозга

Главными причинами сужения сосудов головного мозга являются:

- Атеросклероз.

- Гипертоническая болезнь.

- Шейный остеохондроз.

Атеросклероз сосудов головного мозга – патологический процесс, при котором из-за нарушения липидного обмена на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Бляшки, разрастаясь, со временем замещаются соединительной тканью. Это сужает просвет сосуда и уменьшает его проходимость. Наиболее подвержены атеросклерозу сонные артерии. Бляшка может полностью закупорить просвет сосуда.

Гипертоническая болезнь – это хроническая патология, при которой наблюдается артериальная гипертензия (повышение давления), в большинстве случаев по неустановленным причинам. Этим заболеванием страдают до 40% людей. Регулярные перепады давления сказываются на эластичности сосудов. Их ткань патологически изменяется, стенки уплотняются, появляются локальные сужения. Со временем просвет сосуда способен полностью закрыться.

Остеохондроз шейного отдела проявляется деформацией межпозвонковых дисков. Они способны зажимать позвоночные артерии, по которым к мозгу поступает кровь.

Сужение сосудов головного мозга может наблюдаться у пациентов любого возраста, включая детей. В группе риска находятся люди, страдающие такими заболеваниями, как:

- Сахарный диабет.

- Сердечно-сосудистые патологии (сбои сердечного ритма, ишемическая болезнь и т.д.).

- Гиперхолестеринемия (повышенный холестерин).

Также возможность сужения сосудов головного мозга повышают:

- Курение.

- Злоупотребление спиртным.

- Малоподвижный образ жизни.

- Частые стрессы и эмоциональные перенапряжения.

- Умственные перегрузки.

- Редкое пребывание на свежем воздухе – при недостатке кислорода может повыситься артериальное давление.

- Лишний вес.

- Генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Симптомы сужения сосудов головного мозга

На начальных стадиях сужение проявляется следующими признаками:

- Снижением памяти (особенно часто в таких ситуациях люди забывают события, которые происходили с ними совсем недавно).

- Ухудшением обучаемости и трудоспособности.

- Головокружениями.

- Хронической усталостью.

- Потерей интереса к происходящему.

- Депрессивными состояниями.

- Перепадами настроения.

- Эмоциональной неустойчивостью.

- Проблемами с концентрацией внимания.

- Расстройствами сна: бессонницей, тревожным сном.

Если лечение провести на данном этапе, то нарушения можно устранить и восстановить качество жизни пациента.

При прогрессировании патологии наблюдаются:

- Нарушения речи.

- Шум в голове.

- Снижение слуха.

- Дрожание рук.

- Неловкость движений.

- Изменение походки.

Осложнения

Длительно суженные сосуды головного мозга способны стать причиной развития:

- Слабоумия.

- Геморрагического инсульта – проявляется разрывом сосуда с последующим кровоизлиянием в головной мозг.

- Ишемического инсульта – нарушения кровоснабжения отделов мозга из-за закупорки сосудов.

Диагностика

Диагностику сужения сосудов головного мозга осуществляет невролог. Для оценки состояния сосудов и кровотока в них назначаются:

- Ультразвуковая допплерография – позволяет изучить скорость кровотока и выявить сужения сосудов.

- Ангиография – дает возможность оценить состояние нервных стволов сосудов.

- Дуплексное сканирование – для определения состояния стенок сосудов, выявления сужений, атеросклеротических бляшек и тромбов.

- ЭКГ.

- Оценка состояния глазного дна – клетки глазного дна связаны с нейронами мозга, и сосудистые нарушения и изменение нервных клеток в области глазного дна могут говорить о патологиях головного мозга.

Лечение

Необходимо устранить причину сужения сосудов, так как если этого не сделать, патология будет прогрессировать. Проводится лечение гипертонической болезни, атеросклероза или шейного остеохондроза. При гипертонии назначают:

- Гипотензивные препараты (снижающие давление).

- Антиагреганты – медикаменты, предупреждающие возникновение тромбов.

- Витаминные комплексы с содержанием витаминов С, PP и B6.

- Диету с ограничением употребления соли.

Лечение атеросклероза подразумевает:

- Статины – снижающие уровень холестерина в крови.

- Диету с ограничением животных жиров.

При шейном остеохондрозе назначают:

- Ношение корсета для поддержания правильного положения спины и шеи.

- Болеутоляющие.

- Противовоспалительные препараты.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Массаж.

- Лечебная физкультура.

Также проводится симптоматическая терапия. В зависимости от нарушений, вызванных сужением сосудов, могут быть назначены:

- Препараты, улучшающие обменные процессы в мозге – при потере памяти.

- Лекарства, укрепляющие сосуды – при головокружениях.

- Массаж и лечебная физкультура – при расстройствах двигательных функций.

- Антидепрессанты и успокоительные – при эмоциональных расстройствах и депрессии.

Для профилактики мультиинфарктных состояний мозга пациенты принимают антикоагулянты – препараты, снижающие свертываемость крови.

При нарушении кровотока более чем на 50% может быть назначено хирургическое лечение – стентирование. Это расширение с помощью стента – каркаса, который устанавливают в просвет сосуда. Операция позволяет расширить сосуд и восстановить в нем кровоток.

Профилактика сужения сосудов головного мозга

Полностью избежать вероятности сужения сосудов головного мозга достаточно сложно. Однако некоторые профилактические мероприятия позволят значительно снизить риск развития патологии. Необходимо:

- Пересмотреть рацион.

- Уделять внимание умеренным физическим нагрузкам, чтобы не допускать застойных процессов.

- Избавиться от лишнего веса, если он есть.

- Отказаться от вредных привычек.

- Стараться чаще бывать на свежем воздухе, организовывая активный досуг.

- Тренировать стрессоустойчивость.

Пересмотр рациона подразумевает:

- Включение в него максимально богатых полезными веществами продуктов: свежих овощей и фруктов, нежирного мяса, рыбы, зелени.

- Сокращение употребления вредной еды: копченостей, жирной, соленой пищи.

Профилактикой сужения сосудов головного мозга также является регулярное прохождение медицинских профилактических осмотров. Если это делать ежегодно, то изменения можно будет выявить на ранних стадиях, когда они достаточно легко корректируются.

Источник

© Автор: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., практикующий врач, преподаватель медицинского ВУЗа, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

Брахиоцефальные артерии (БЦА) представляют собой крупные сосудистые стволы, которые обеспечивают кровью один из самых важных органов человека — головной мозг. Поскольку основной объем крови поступает к мозгу и тканям головы именно по этим сосудам, то их поражение вызывает не только неприятную симптоматику, но очень опасно ввиду тяжелых осложнений.

Основным патологическим процессом, разворачивающимся на стенках брахиоцефальных артерий, считают атеросклероз, столь распространенный среди современных людей. Сужение артерии бляшкой неминуемо приводит к затруднению кровотока, и страдать в данном случае будет головной мозг.

Для исследования брахиоцефальных артерий применяются разнообразные методы диагностики, а определить наличие патологии можно не только посредством дорогостоящих процедур, но и обычным ультразвуком — дешевым, доступным и безопасным способом.

Анатомия брахиоцефальных артерий

Брахиоцефальные сосуды представлены:

- Плечеголовным стволом и его ветвями;

- Левой подключичной артерией;

- Левой общей сонной артерией (ОСА).

Все указанные сосуды берут истоки от дуги аорты. Брахиоцефальный ствол составляет короткий сосуд до пяти сантиметров длиной, который у места соединения ключицы с грудиной справа дает две крупные ветви — правую подключичную и правую ОСА. Левая ОСА направлена от аорты кверху, к левому грудинно-ключичному сочленению.

Общие сонные артерии имеют ширину просвета около 6-8 мм, но не менее 4 мм. Дойдя до верхнего края щитовидного хряща, они разветвляются на правые и левые внутренние и наружные сонные артерии. Бифуркация может располагаться также на уровне подъязычной кости либо угла нижней челюсти. До этого места ОСА идет одним стволом, “не отправляя” к тканям ни одной артериальной ветви.

Наружная сонная артерия (НСА) почти сразу после своего истока у общей дает девять артериальных сосудов, кровоснабжающих мягкие ткани и структуры головы.

Внутренняя сонная артерия (ВСА) отправляется в полость черепа, а там, в надклиновидной части, участвует в образовании Виллизиева круга и отдает крупные мозговые артерии — переднюю и среднемозговую.

Первой ветвью ВСА является глазничная, кровоснабжающая глаза и анастомозирующая с сосудами – ветвями НСА. По этим путям сообщения происходит кровоток при поражении ВСА.

Левая подключичная артерия исходит от дуги аорты и покидает грудную полость на уровне средней трети ключицы, затем обе подключичные артерии идут параллельно этой кости и направляются в подмышечную область, где начинаются сосуды, кровоснабжающие верхние конечности. Диаметр подключичных артерий достигает 9 мм.

Важными артериальными ветвями, начинающимися от подключичных, являются позвоночные, идущие в полость черепа и, соединяясь, формирующие основную (базилярную) артерию, отдающую заднемозговые артерии, входящие в Виллизиев круг.

Таким образом, отправляясь вверх и войдя в черепную коробку, кровяные потоки из ВСА, НСА и подключичных артерий соединяются в крупный анастомоз — Виллизиев круг, перенаправляющий кровь в условиях нарушения проходимости той или иной артериальной системы.

В отличие от вариантной анатомии важного для питания мозга Виллизиева круга, БЦА имеют довольно постоянное строение. Поэтому аномалии ветвления брахиоцефальных артерий диагностируются довольно редко. В их числе:

- Полное отсутствие плечеголовного ствола, когда ОСА и подключичная артерии начинаются непосредственно от аорты подобно аналогичным сосудам слева;

- Начало левой позвоночной артерии от аорты, правой — не от подключичной, а от ОСА;

- Асимметрия просветов позвоночных артерий — часто левая больше, минимальный диаметр их — 2 мм, максимальный — 5,5 мм.

Видео: анатомия брахиоцефальных артерий

Атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА) – их основная патология

Одним из самых частых патологических процессов, происходящих в артериях, кровоснабжающих головной мозг и конечности, считают атеросклероз. Сужение сосудов неминуемо отражается на работе мозга, который испытывает недостаток артериального кровоснабжения и гипоксию.

Атеросклероз брахиоцефальных артерий развивается по тем же причинам, что и аналогичное поражение аорты, артерий сердца, почек, конечностей. К нему предрасполагают зрелый и пожилой возраст, лишний вес, недостаток двигательной активности, неправильное питание, вредные привычки, нарушения жирового обмена.

Предпосылками появления бляшки служат повреждения внутреннего слоя артериальных стенок, которые возникают вследствие активного кровотока, большого внутрисосудистого давления, турбулентного тока крови в местах ветвления сосудов. Растущая бляшка долгое время может оставаться незамеченной, ведь просвет артерий довольно широк, но прогрессирование атеросклероза рано или поздно приводит к нарушению доставки крови к мозгу.

Атеросклероз БЦА может быть:

- Стенозирующим;

- Нестенозирующим.

О нестенозирующем атеросклерозе брахиоцефальных артерий говорят тогда, когда бляшка растет преимущественно по длиннику артерии, не вызывая ее значительного сужения. Понятно, что кровоток все равно будет нарушаться, но полной закупорки обычно не происходит. По мере увеличения такой плоской бляшки система кровообращения мозга перестраивается под новые условия — включаются коллатерали, кровь перенаправляется по составляющим Виллизиева круга, а мозг получает тот объем питания, который ему необходим.

Нестенозирующим также считают атеросклероз, когда бляшка не перекрывает половины просвета артерии. При прогрессировании заболевания нестенозирующее поражение может стать стенозирующим — растущая бляшка закроет половину и даже больше диаметра сосуда.

Гораздо более серьезной представляется ситуация стенозирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий. При этом атеросклеротическая бляшка выступает в просвет сосуда и приводит к сильному стенозу, а ее разрыв или повреждение внешнего покрова грозят местным тромбообразованием и полной обструкцией артерии.

этапы развития полного стеноза артерии

На фоне стенозирующего атеросклероза БЦА кровоток тоже перестраивается, и его функциональность зависит от строения Виллизиева круга. Учитывая, что классическое ветвление артерий основания мозга встречается намного реже разного рода вариаций, то большинство больных с атеросклерозом испытывают недостаток коллатерального кровообращения, а потому риск неблагоприятных последствий (инсульт, например) существенно возрастает.

Излюбленными зонами образования атеросклеротических бляшек считают те участки сосудов, где происходит их деление или изменяется направление хода, что ведет к завихрениям кровотока и повреждениям интимы, а самая частая локализация атеросклероза БЦА — это зона деления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю ветви.

Вследствие поражения брахиоцефальных артерий страдает кровоток в мозге, последний испытывает ишемию (дисциркуляторная энцефалопатия) или же возникает некроз (инсульт). Механизм развития этих осложнений связан с гемодинамическими причинами, когда происходит частичная или полная окклюзия артерии, а также с эмболиями, когда эмболами становятся частички бляшки сонных артерий, микротромбы из зон атеросклеротического поражения.

Гемодинамические предпосылки и, собственно, атеросклероз значительно чаще встречаются во внечерепных отделах БЦА, в то время как закупорка внутричерепных сегментов артерий обычно вызвана тромбоэмболиями из более крупных нижележащих стволов.

Риск инсульта на фоне атеросклероза БЦА существенно возрастает при тромбообразовании, наличии рыхлой бляшки с кровоизлиянием в ее толщу или изъязвлением поверхности, а также при стенозе артерий тяжелой степени (70-80% и более).

Помимо атеросклероза, в системе брахиоцефальных артерий возможны и другие патологические процессы, влекущие их сужение и нарушение кровотока. Так, к частым изменениям сосудов относят перегибы, петлеобразование, которые обычно устраняют хирургическим путем. Аневризмы этих артерий тоже встречаются, но относительно редко.

Видео: о стенозе сонных артерий – программа “Жить здорово”

Немного о симптомах и лечении

Симптомы поражения брахиоцефальных артерий связаны, в первую очередь, с нарушением проходимости артериальных сосудов. Мозг страдает от недостатка питания, следствием чего являются многочисленные жалобы пациентов:

- Головокружение;

- Головные боли;

- Слабость, быстрая утомляемость, снижение умственной работоспособности;

- Мелькание «мушек» перед глазами, ощущение пелены;

- Предобморочные состояния.

Если нарушается кровоснабжение верхних конечностей, то среди жалоб будут онемение, нарушение чувствительности, слабость в руках. Нередко нарушение кровотока по сонным артериям сопровождается эмоциональными расстройствами, неврозами, паническими атаками, депрессией, бессонницей.

Специалисты при установленном диагнозе стеноза по причине атеросклероза или врожденных аномалий первым делом назначают консервативную терапию — диета, правильный режим, достаточная физическая активность, контроль за артериальным давлением, сосудистые препараты, витамины, нейропротекторы.

При неэффективности медикаментозного лечения возможна хирургическая операция. В случае локального изменения стенки сосуда хирург может удалить этот участок артерии, атеросклеротическую бляшку саму по себе или с фрагментом сосудистой стенки, произвести пластику, установить стент.

Дуплексное сканирование, УЗИ брахиоцефальных артерий и другие методы обследования

Атеросклероз сосудов шеи, аномальное ветвление брахиоцефальных артерий могут долгое время протекать бессимптомно, поэтому обследования не проводятся либо изменения выявляются как случайная находка в связи с поиском другой патологии. Пациентам, у которых есть жалобы, связанные с затруднением кровотока в мозге, обычно назначается и исследование БЦА, поражение которых может вызвать ишемические изменения нервной ткани.

Основными методами диагностики сосудистых поражений служат:

- Ультразвуковое исследование (цветное дуплексное сканирование);

- МР-ангиография;

- МСКТ с контрастированием;

- Рентгеноконтрастная ангиография.

Ультразвуковое дуплексное сканирование с применением допплера (УЗДГ)

Одним из самых доступных исследований можно считать УЗДГ — ультразвуковую допплерографию, которая не требует больших материальных затрат, безопасна и, в то же время, довольно информативна. Посредством ультразвукового исследования специалист может установить не только особенности анатомии, структурные изменения в стенках брахиоцефальных артерий, но и определить параметры кровотока при помощи дуплексного цветного картирования.

Ультразвуковое исследование сосудов шеи показано пациентам, которые имеют те или иные симптомы затруднения кровоснабжения мозга:

- Головная боль, головокружения;

- Ощущение шума в ушах или голове;

- Нарушение зрения или слуха;

- Снижение памяти, внимания, интеллектуальной работоспособности;

- Бессонница;

- Симптомы нарушения речи;

- Онемение конечностей, слабость в них;

- Пульсация шейных артерий.

Пациентам из группы риска сосудистых поражений головного мозга также целесообразно проводить УЗДГ в целях ранней диагностики изменений и профилактики тяжелых осложнений (инсульт). В группу риска входят лица:

- С диагностированным атеросклерозом другой локализации (сосудов ног, аорты, коронарных артерий и др.);

- Страдающие сахарным диабетом и другими обменными нарушениями;

- Люди старше 40 лет;

- Пациенты с шейным остеохондрозом;

- Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда.

УЗИ сосудов головы и шеи не требует какой-либо специфической подготовки, но все же специалист порекомендует в день исследования отказаться от крепкого чая, кофе и, само собой, алкоголя. Минимум за два часа до процедуры нельзя курить — это может вызвать спазм сосудов и привести к неправильному заключению о состоянии артерий.

При УЗДГ брахиоцефальных артерий обследуемый лежит на спине, шея освобождается от одежды и украшений, голова повернута в сторону, противоположную обследуемым сосудам. Датчик обрабатывается специальным гелем и перемещается по передней поверхности шеи от края нижней челюсти до ключиц. Исследование длится около 15-20 минут. Главное преимущество УЗДГ — ее безвредность, а, значит, и отсутствие противопоказаний, то есть исследованию могут быть подвергнуты дети, беременные женщины, пожилые люди с рядом тяжелых сопутствующих заболеваний.

Посредством стандартного режима УЗИ врач оценивает ширину просвета сосудов, наличие в них стеноза, характер ветвления. Дополнение метода цветным допплеровским картированием дает сведения об особенностях и направлении потока крови.

При подозрении на патологию брахиоцефальных артерий и их ветвей целесообразно начинать диагностику с исследования периферических отделов — общих сонных артерий, зоны их бифуркации, так как именно в этом месте наиболее часто располагаются атеросклеротические бляшки, служащие причиной хронической ишемии мозга. Если в нижележащих отделах при УЗИ с допплерографией ничего не обнаружено, а симптомы нарушенного мозгового кровотока есть, то можно провести транскраниальное ультразвуковое исследование — определение состояния сосудов, находящихся в полости черепа.

Видео: УЗ-анатомия сосудов шеи

МР-ангиография

Магнитно-резонансная ангиография брахиоцефальных артерий проводится как с введением контраста, так и без него. Это один из наиболее информативных методов, позволяющих определить структурные изменения сосудистых стенок, их толщину, ширину просветов артерий и особенности их ветвления. После определения локализации, степени атеросклероза, выраженности стеноза артерии на основании данных МР-ангиографии хирург определяется с разновидностью и объемом оперативного лечения (стентирование, эндартерэктомия и т. д.).

Преимуществами МР-ангиографии можно считать высокую информативность, возможность многократных исследований на протяжении всего периода лечения, безопасность. При исследовании специалист оценивает и анатомию сосудов, и характер кровотока в режиме реального времени. Оборудование дает возможность получить трехмерное изображение различных участков кровотока, отдельно изучить характер артериального и венозного русла кровообращения в мозге. Среди недостатков главный — дороговизна, а также то, что необходимое оборудование есть не во всех клиниках.

Показания к МР-ангиографии аналогичны таковым для УЗДГ (головокружения, патология зрения и слуха, подозрение на транзиторные ишемические атаки или микроинсульты, остеохондроз и др.). Посредством МР-ангиографии специалист устанавливает наличие аневризм, бляшек, расслоений стенок артерий, участков стеноза.

МР-ангиография может быть проведена и взрослым, и детям. Она длится около получаса, на протяжении которого пациент должен неподвижно лежать на спине. Если обследуемый не может сохранять неподвижность в силу возраста или сопутствующих заболеваний, то процедура проводится в условиях медикаментозного сна под контролем врача-анестезиолога.

В отличие от дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий, МР-ангиография имеет ряд противопоказаний, в числе которых:

- Имплантированный кардиостимулятор;

- Металлические конструкции, протезы, проводящие магнитное поле;

- Крайняя степень ожирения;

- Боязнь замкнутых пространств;

- Психические заболевания.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

Довольно распространенным методом диагностики сосудов шеи считается мультиспиральная компьютерная томография — рентгенологический способ исследования артерий с контрастированием. В отличие от стандартной ангиографии МСКТ позволяет получить множественные срезы сосудов и построить на их основании трехмерные изображения исследуемой области.

Для введения контрастного вещества устанавливается внутривенный катетер. Полученная информация говорит о состоянии стенок сосудов, наличии или отсутствии пороков, сужений, аномального хода. Характер кровотока при МСКТ определить невозможно.

Противопоказаниями к процедуре считаются тяжелые аллергические реакции на контраст, хроническая почечная недостаточность, бронхиальная астма и некоторые другие состояния. Среди показаний — подозрение на атеросклероз БЦА, извитость, аневризму, врожденные пороки развития сосудов шеи.

Рентгеноконтрастная ангиография

Рентгеноконтрастная ангиография тоже может быть применена в качестве диагностического метода, но к ней стараются прибегать все реже. Это связано с необходимостью введения контрастного вещества, что чревато аллергическими реакциями и усугублением сосудистых расстройств, тромбозами и эмболиями, а сам метод требует лучевой нагрузки. При наличии возможности проведения УЗДГ и МР-ангиографии рентгеноконтрастное исследование несколько теряет свою актуальность, но все же проводится при планировании варианта хирургического лечения патологии БЦА.

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос в форму ниже ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Источник