Воспаление лимфатических сосудов в груди

Содержание:

Лишь в редких случаях лимфаденит представляет собой самостоятельное заболевание. Чаще всего это не что иное, как симптом, сигнализирующий о каких-то неполадках в организме. Обнаружив первые признаки лимфаденита, необходимо срочно обратиться к врачу – иногда причиной его возникновения являются весьма опасные состояния, способные привести к инвалидизации и даже летальному исходу.

Лимфаденит: что это такое?

Лимфаденит – воспалительный процесс в лимфатических узлах, часто сопровождающийся нагноением. Проявляется он через увеличение одного или нескольких лимфоузлов и может возникать сразу в нескольких регионах тела. Его симптомы могут быть различны – они определяются видом лимфаденита. К общим его признакам относятся местное повышение температуры и подъем температуры тела, сильные боли, покраснение (гиперемия) кожи, отек, зуд, озноб.

Как правило, лимфаденит – это ответная реакция на снижение иммунитета в результате прогрессирования какого-либо заболевания. Вот почему так важно найти и устранить причину возникновения опасного состояния.

Причины возникновения лимфаденита

Все причины, приводящие к возникновению лимфаденита, можно условно разделить на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные причины встречаются достаточно часто – инфекция из своих очагов распространяется по лимфатическим и кровеносным сосудам, вызывая воспалительный процесс. Наиболее типичными «виновниками» возникновения лимфаденита являются такие бактериальные и вирусные инфекции, как:

- стрептококк;

- стафилококк;

- ВИЧ;

- паразитарные и грибковые инфекции;

- туберкулез и т.д.

Среди обычно встречающихся неинфекционных причин лимфаденита можно выделить следующие:

- онкология лимфатических узлов (лимфома);

- метастатический (вторичный) рак, распространившийся из других зон тела;

- воспаление как ответ на внедрение инородного тела.

Лимфаденит: виды

Существует несколько критериев классификации лимфаденита.

- В зависимости от длительности и интенсивности воспалительного процесса выделяют:

- острый лимфаденит, который характеризуется внезапным началом и возникает вследствие инфицирования раны, развития острого инфекционного заболевания или после хирургического вмешательства;

- хронический лимфаденит, являющийся результатом длительного инфекционного процесса либо прогрессирования онкологического заболевания (иногда этот вид лимфаденита представляет собой отдаленное последствие хирургической операции);

- рецидивирующий лимфаденит, возникающий в результате хронической инфекции.

- По этиологии лимфаденит бывает:

- неспецифическим, причиной которого является грибковая и бактериальная флора, обычно присутствующая на коже и слизистых оболочках (если воспаление носит локальный характер, то этот вид лимфаденита очень хорошо поддается лечению);

- специфическим – в этом случае лимфаденит сигнализирует о распространении за пределы очага таких опасных специфических инфекций, как чума, туберкулез, токсоплазмоз, сифилис, туляремия, бруцеллез.

- Лимфаденит в зависимости от характера воспалительного процесса бывает:

- гнойным – сопровождающимся сильными болями, ухудшением самочувствия и грозящим при отсутствии своевременной помощи сепсисом;

- серозным – обычно возникает как следствие вирусной инфекции, раковых метастаз или лимфомы, протекает с неярко выраженной симптоматикой и часто является стадией, предшествующей гнойному лимфадениту.

- Наконец, виды лимфаденита выделяются и по месту локализации заболевания:

- подчелюстной лимфаденит – не слишком частое явление, вызываемое различными заболеваниями полости рта: тонзиллит, кариес и т.д.;

- шейный тип лимфаденита особенно распространен среди детей и людей, часто страдающих простудными и инфекционными заболеваниями, такими как гнойная ангина, тонзиллит, пневмония, грипп;

- паховый лимфаденит – этому состоянию всегда сопутствует первичное инфекционное заболевание, характеризующееся наличием воспалительного процесса – как правило, речь в этом случае идет именно о венерических болезнях, намного реже все дело в инфицировании раны в районе паховой области на фоне сниженного иммунитета;

- лимфаденит в подмышечных впадинах – в эти зоны лимфа поступает из шеи, лица, плечевого пояса, грудной клетки, соответственно, вместе с ее током «виновники» воспалительного процесса могут поступить из этих районов, пораженных такими заболеваниями, как, например, хроническое воспаление миндалин или кариес;

- околоушной лимфаденит является следствием воспалительных заболеваний ушной раковины, внутреннего уха либо прилежащих тканей, а так же гнойных травм – например, «неудачного» прокола уха или даже выдавливанием угрей.

Симптомы лимфаденита

Признаки лимфаденита в большой степени зависят от его вида и стадии. Так, например, если симптомы острого лимфаденита не заметить невозможно, то так называемый простой лимфаденит вообще часто протекает безболезненно и до поры до времени не вызывать беспокойства.

Как правило, все же лимфаденит сопровождается отеками и болезненностью кожи вокруг воспаленных лимфоузлов. Иногда даже наблюдается ее покраснение. В некоторых случаях увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия) заметно невооруженным взглядом без пальпации.

Если речь идет об острой форме заболевания, особенно сопровождающейся нагноением, то симптомы проявляются резко и внезапно: боль, уплотнение лимфоузлов и потеря ими подвижности, а так же явления общего плана в виде тошноты, лихорадки, сильной головной боли. При этом контуры узла размываются и теряют очертания, он будто бы сливается с окружающими тканями. Отмечается так же движение гноя внутри узла. В случае отсутствия своевременного лечения высока вероятность прорыва абсцесса в глубину тканей.

Когда же имеет место хронический лимфаденит, то отмечается достаточно вялое течение заболевания: лимфоузлы увеличены, но практически безболезненны, они уплотнены, однако достаточно подвижны при пальпации. В некоторых случаях возможен отек близлежащих тканей или конечностей из-за застоя лимфы вследствие нарушения функций узлов.

Отдельные симптомы лимфаденита свидетельствуют о развитии серьезных состояний, потенциально опасных для жизни. При их наличии необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью, иногда счет идет буквально на часы и минуты. Речь идет о таких признаках, как:

- повышенная температура тела (выше 38,5С);

- затрудненное либо учащенное дыхание;

- сильная боль, отек, ярко выраженное покраснение;

- учащенное сердцебиение.

Диагностика лимфаденита

Первым делом специалист осмотрит лимфоузлы методом пальпации. У здоровых людей они достаточно мягкие, легко смещаемы относительно соседних тканей, абсолютно безболезненны и не увеличены – у пациентов нормального телосложения лимфоузлы вообще трудно прощупать, другое дело – худощавые пациенты, особенно дети и подростки. Далее в зависимости от результатов обследования будет принято решение о применении других диагностических мероприятий, в частности, может потребоваться:

- общий анализ крови, показывающий изменения ее состава. При этом может быть заподозрено наличие опухолевых процессов – и тогда придется провести биопсию узла, т.е. забор его ткани для гистологического исследования;

- анализ на ВИЧ;

- УЗИ периферических лимфоузлов и органов брюшной полости (особенно селезенки и печени);

- компьютерная томография;

- осмотр ЛОР-врача;

- диагностически-лечебная операция проводится в случае наличия хирургической патологии: вскрытие и дренирование получившейся полости, а так же осмотр прилежащих органов и тканей на предмет наличий гнойных рани абсцессов;

- у пациентов детского возраста первым делом исключается (либо подтверждается) отек Квинке – аллергическая реакция, угрожающая жизни, а так же весьма похожие на увеличенные лимфоузлы врожденные кисты и опухоли в районе шеи;

- кожно-аллергические пробы, микроскопические исследования мокроты и крови, рентген, учет контакта с больными туберкулезом – все эти манипуляции проводятся в случае обнаружения специфического лимфаденита;

- лимфаденит в паховой области требует исключения наличия паховой грыжи, а так же проведения ряда исследований для того, чтобы подтвердить (исключить) наличие венерических заболеваний.

Лечение лимфаденита

Так как лимфаденит чаще всего является сигналом о каких-то неполадках в организме, то его лечение сопровождается борьбой с заболеванием органа или системы, вызвавшего воспаление лимфоузлов. Так, в случае подчелюстного лимфаденита необходимо санирование полости рта и лечение хронического тонзиллита, а лечение шейного лимфаденита невозможно без устранения гнойной ангины или других ставших его причиной заболеваний. К тому же, стратегия действий медицинских работников зависит и от стадии развития лимфаденита.

Так, если имеют место начальные стадии лимфаденита, то лечение достаточно консервативно:

- создание условий покоя для пораженного участка;

- физиологическое лечение: электрофорез, ультразвуковая терапия, гальванизация;

- противовоспалительные мази и препараты.

В любом случае, если подтверждено наличие инфекционной причины лимфаденита, необходим прием антибиотиков той группы, к которой чувствителен возбудитель.

При подтверждении туберкулезной инфекции лечение возможно только в условиях стационара посредством специфической туберкулезной терапии.

В случае гнойного лимфаденита необходимо как можно скорее провести вскрытие и дренирование подвергшейся нагноению полости. После процедуры пациенту требуется регулярная обработка раны и перевязка.

Бывает, что вследствие биопсии подтверждается наличие опухолевого процесса – доброкачественного либо злокачественного. Лечение при этом может включать облучение и химиотерапию.

В частности, при лечении лимфаденита могут быть назначены следующие виды препаратов:

- антибиотики, ликвидирующие инфекцию;

- анальгетики, снижающие силу и интенсивность болевых ощущений;

- противовоспалительные препараты, уменьшающие отеки и воспаления.

В случае лимфаденита, как и при наличии любых других заболеваний, крайне опасно заниматься самолечением. Например, когда имеет место воспаление лимфатических узлов наше, сопровождающееся симптомами ОРВИ, многие пытаются справиться с проблемой посредством прикладывания к пораженным участкам сухого тепла. Однако в случае нагноения эта мера категорически запрещена – нагревание может вызвать серьезные осложнения.

Лимфаденит: возможные осложнения

В отдельных случаях лимфаденит может пройти и самостоятельно. Однако при первых же признаках заболевания гораздо правильнее будет перестраховаться и сразу обратиться к врачу. Ведь в отсутствии своевременной помощи лимфаденит может дать серьезные осложнения, такие как:

- кожный абсцесс;

- сепсис;

- энцефалит;

- остеомиелит;

- обширное распространение инфекции или онкологического заболевания;

- тромбофлебит;

- развитие слоновости конечностей.

Многие из перечисленных состояний способны сделать человека инвалидом или вообще явиться причиной летального исхода.

Лимфаденит: профилактика

Существует небольшой перечень профилактических мер, способных во много раз снизить риск возникновения лимфаденита:

- предупреждение микротравмирования кожи;

- предупреждение инфицирования полученных открытых ран: достаточно лишь вовремя обработать их антисептиком;

- своевременное и грамотное лечение ангины, синусита и ринита (исключает возникновение подчелюстного, околоушного и шейного лимфаденита);

- своевременное устранение очагов инфекций (лечение кариеса, вскрытие фурункулов и т.д.);

- диагностика и лечение заболеваний, вызывающих специфический лимфаденит: туберкулез, сифилис, гонорея и др.

Источник

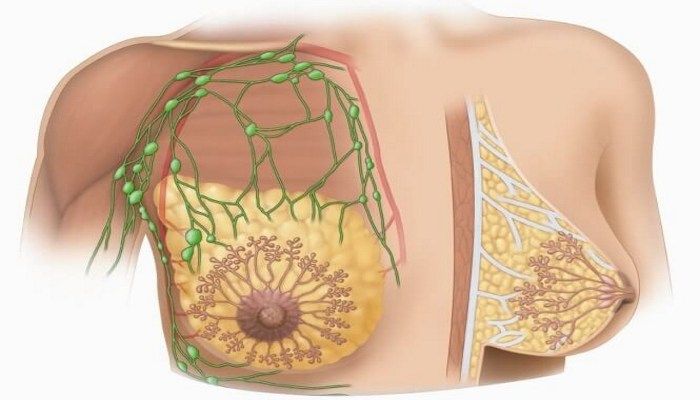

Лимфатические узлы и протоки – важная часть иммунной системы организма. Именно лимфоузлы в грудной железе у женщин первыми реагируют на воспаление и проникновение в ткани чужеродных агентов. Так как молочные железы – это важный орган, рядом с ними расположено множество лимфатических узлов. По большей части они локализованы рядом с ключицами и подмышками. Они чутко реагируют на любые неполадки в функционировании молочных желез.

Воспаления в лимфатической системе сопровождают до 70% случаев заболеваний груди. А при раке молочной железы лимфоузлы реагируют в 100% случаев. Бывают и болезни, связанные с воспалением лимфоидной ткани без поражения молочных желез – лимфаденопатия.

Первые признаки неполадок – болезненность и увеличение регионарных лимфоузлов. Обычно пациентки замечают эти симптомы при простейшем самоосмотре. Разберемся в анатомических особенностях лимфатической системы молочных желез, рассмотрим такое заболевание как лимфаденопатия, и выясним, что делать, если увеличены лимфоузлы.

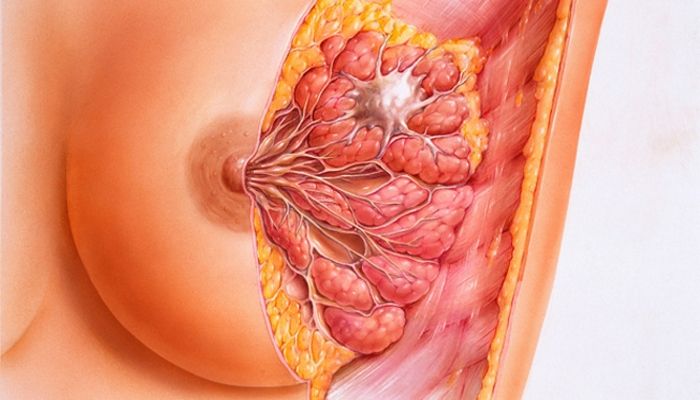

Лимфатическая система молочной железы

Женская грудь – это довольно сложный орган с точки зрения анатомии. Грудь состоит преимущественно из соединительной, железистой и жировой ткани. Молочные железы находятся над большой грудной мышцей, они довольно подвижные. Такие анатомические особенности обуславливают и строение лимфатической системы – в груди и рядом с ней расположено множество сообщающихся друг с другом лимфатических узлов.

Выделяют несколько отдельных групп лимфоузлов:

- Парамаммарная система. Лимфатические протоки находятся в большой грудной мышце.

- Аксиллярные лимфоузлы расположены по всей груди и соединяются между собой с помощью парамаммарной системы.

- Интраммарные – самая многочисленная группа.

- Регионарные.

Интрамаммарные, в свою очередь, делятся еще на несколько групп:

- Центральные.

- Наружные.

- Подлопаточные.

Основная нагрузка ложится на центральные узлы, которые принадлежат к интрамаммарной системе. Именно эти узлы отвечают за отток лимфы из молочных желез в общие (более крупные) лимфатические протоки.

Самостоятельно проще всего обнаружить воспаление регионарных лимфоузлов (подмышечных). За счет непосредственной близости к молочным железам, они быстро реагируют на любые изменения в груди. При онкологии их принято удалять, так как именно в регионарные узлы идут метастазы.

Увеличение лимфоузлов

Иногда функционирование отдельных участков лимфатической системы нарушается – и отдельные лимфоузлы или группы воспаляются. Это состояние называется лимфаденопатия. Если воспаляются лимфоузлы под мышкой, то лимфаденопатию называют аксиллярной – по названию группы лимфоузлов. Воспаление проявляется дискомфортом в подмышечной области, увеличением отдельных узлов, а также болезненность при пальпации.

Лимфаденопатия – это не отдельное заболевание, это патологическое состояние, которое свидетельствует о какой-либо болезни в районе поражения. Так, различные заболевания от мастита и мастопатии до рака молочной железы вызывают воспаление и увеличение регионарных лимфоузлов.

Если такое случается, то назначают ряд диагностических мероприятий для установления первопричины болезни. В некоторых ситуация требуется биопсия лимфоузлов – чтобы убедиться, что в них нет злокачественных клеток.

Основные причины воспаления

Интрамаммарный лимфоузел в груди обычно первым принимает на себя удар – лимфоидная жидкость оттекает именно в этом направлении. После к борьбе с патологическим процессом подключаются подключичные лимфоузлы и регионарные лимфатические узлы молочной железы. Поэтому при наличии воспаления именно в районе этих лимфоузлов появляются первые симптомы.

Выделяют три основные причины серьезного воспалительного процесса в лимфоидной ткани:

- Мастит.

- Мастопатия.

- Онкология

Мастит – это инфекционное заболевание, которое чаще всего возникает в период лактации. Но мастит может появиться и у нерожавших девушек при повреждениях кожного покрова молочных желез или при несоблюдении правил гигиены. Для лечения необходимо установить возбудителя и подобрать подходящий антибактериальный препарат. При мастите возникает воспаление регионарных лимфоузлов – так они реагируют на инфекцию.

Мастопатия – это целая группа заболеваний, характеризующихся появлением доброкачественных кист или опухолей. Лимфоузлы увеличиваются ближе к концу менструального цикла, тогда же появляются и другие симптомы: отек, болезненность. Основной признак мастопатии – уплотнения в тканях груди, которые обычно можно прощупать самостоятельно.

Злокачественные опухоли чрезвычайно опасны для здоровья. Лечение во многом зависит от стадии, поэтому так важна ранняя диагностика онкологии. При онкологии наблюдается значительное поражение всех лимфоузлов, расположенных в зоне молочных желез. Главная опасность состоит в том, что метастазы часто локализуются в интрамаммарных или аксиллярных лимфоузлах, поэтому на 2-3 стадии рака часто предлагают удалить опасные узлы.

Симптоматика лимфаденопатии

Вне зависимости от причин лимфаденопатии, это состояние имеет ряд типичных общих симптомов:

- Повышение температуры тела, повышенное потоотделение, особенно в ночной период.

- Нарушается пищеварение, снижается вес тела, пропадает аппетит.

- Наблюдается сниженное артериальное давление.

- Тахикардия, учащенное сердцебиение.

- Увеличенные печень и селезенка.

Если поражен один лимфоузел молочной железы, общие проявления выражены слабо, они появляются в том случае, если лимфаденопатия распространилась на целую группу лимфатических узлов. Определить, есть ли повод для волнения, и точный диагноз может только врач. Поэтому при появлении описанных симптомов, проявляющихся в связи с воспалением лимфоузлов, стоит обратиться к маммологу или терапевту.

Со стороны самих лимфоузлов появляются следующие симптомы:

- Затрудненный отток лимфы может вызывать болезненность.

- Боль при пальпации узлов и меду узлами.

- Мягкость и повышенная подвижность лимфоузлов.

- Изменение размера и формы.

- Ассимметрия.

- Болезненные ощущения в груди.

Для установления точного диагноза назначают ряд диагностических мероприятий.

Диагностика воспалительного процесса

Для диагностики используют весь доступный арсенал средств:

- Биопсию – требуется для подтверждения злокачественного процесса в лимфоузлах. Гистологическое исследование забранных при биопсии тканей позволяет убедиться в онкологии или опровергнуть диагноз 2 стадии с метастазами.

- Маммография и ультразвуковое исследование. Позволяет найти первичные очаги опухоли, установить распространенность патологического процесса.

- Аксиллография – это специальное исследование аксиллярных лимфоузлов и протоков. Позволяет выяснить состояние лимфатической системы, найти конкретные патологии в узлах.

- КТ и МРТ – высокотехнологичные исследования назначают в том случае, если с помощью более простых исследований не удается установить точный диагноз.

Есть и более редкие исследования – термография (более высокотехнологичный аналог маммографии, применяется при подозрении на онкологию) и радионуклидное исследование. Эти меры диагностики относятся к вспомогательным обследованиям при ранее диагностированной опухоли.

Лечение

К лечению приступают сразу же после установления окончательного диагноза.

Все возможные методы лечения делят на три основные группы:

- Консервативное.

- Оперативное.

- Комплексное онкологическое лечение.

Метод лечения выбирают в зависимости от заболевания и его опасности для жизни. Так, фиброаденому и злокачественные опухоли принято удалять вне зависимости от размера. Если диагностирована доброкачественная опухоль, то решение принимают на основе снимков и лабораторных исследований – учитывают локализацию, скорость роста, размеры опухоли.

Если выбирают консервативную терапию, то обычно используют гормональные средства. Вместе с ними применяют витаминно-минеральные комплексы, рекомендации по диете и образу жизни.

Онкология

При раке молочной железы лимфоузлы поражаются первыми – именно в них появляются метастазы, когда рак доходит до 2-3 стадии. Так происходит потому, что в лимфатические протоки легко попадают раковые клетки. Они циркулируют вместе с током лимфы и рано или поздно оседают в лимфатических узлах. Изначально лимфа – это преграда на пути раковых клеток к важнейшим органам. Поэтому на 2-3 стадии пациента можно спасти, удалив первичную опухоль и метастазированные лимфоузлы.

Принято удалять подозрительные лимфатические узлы и проводить биопсию, чтобы подтвердить озлокачествление – для этого используется гистологическое исследование. Удаление не практикуют, если метастазы распространились дальше группы узлов и поразили ткани любого органа за пределами первичного очага. В таком случае используют системную терапию.

Реабилитация после удаления

После удаления аксиллярных лимфоузлов необходимо соблюдать некоторые правила. Они же подходят для тех, кто лечит воспаления.

Основные рекомендации:

- Поднимать и носить тяжести, особенно рукой, со стороны которой удалены узлы. По возможности нужно исключить любое мышечное напряжение. Ограничения такие: поднимать можно до килограмма в первый год после операции, до 2 кг в последующие 3-4 года, пожизненное ограничение на тяжести – не более 4-5 кг. Причем не стоит сильно нагружать и здоровую руку.

- Сумку можно носить только на здоровом плече.

- Не держать руку в согнутом положении.

- Не напрягать плечи.

- Постоянно следить за расслаблением мышц плеча и руки.

- Не держать руку в одном положении, особенно опущенной вниз – иначе начнется застой лимфы в сосудах руки.

- Не стоит низко наклоняться, выполнять физическую работу в наклонном положении.

- Перед любой физической нагрузкой нужно забинтовать поврежденную руку, а после нагрузки – сделать массаж.

- Избегать перегрева и переохлаждения.

- Нельзя посещать сауны и бани.

Это основные рекомендации, полный перечень обычно озвучивает врач после операции.

Лимфатическая система чрезвычайно важна для защиты организма от проникновения чужеродных агентов – именно лимфатические узлы и протоки принимают на себя удар, когда в организм проникают вирусы, если образуется опухоль или начинается бактериальное заражение.

Специфических методов профилактики нет – важно поддерживать организм в тонусе, что способствует лучшей работе иммунной системы. А при появлении любых неприятных симптомов нужно обратиться к врачу – самостоятельно поставить диагноз при воспалении невозможно.

Не стоит паниковать заранее – чаще всего лимфатические узлы воспаляются из-за банальных инфекционных заболеваний. Но и забывать о здоровье нельзя – многие опасные заболевания успешно лечатся только на ранних стадиях.

Источник