Врожденная аномалия сосудов сердца

Малые аномалии развития сердца — это группа врожденных или приобретенных структурных нарушений миокарда и прилегающих к нему магистральных сосудов, которые не приводят к явным нарушениям гемодинамики, но иногда провоцируют развитие патологических состояний в течение жизни. Могут осложняться внезапной кардиальной смертью, бактериальным эндокардитом, митральной, трикуспидальной недостаточностью, разрывом хорд. При значимых отклонениях внутрисердечной гемодинамики от нормы отмечается цианоз кожи, одышка, быстрая утомляемость, редкие загрудинные боли. Лечение чаще консервативное, по показаниям осуществляются кардиохирургические операции.

Общие сведения

Малые аномалии сердца (МАС) широко распространены, представляют собой разнородную группу патологических состояний, обусловленных изменениями соединительной ткани сердца. Рассматриваются как частный случай висцеральных соединительнотканных дисплазий, нередко сочетаются с дисплазией кожи, костно-мышечной системы, других внутренних органов. В 96-99% случаев не обнаруживаются при осмотре, остаются недиагностированными или выявляются случайно при обследовании по поводу другой патологии. Встречаемость у новорожденных колеблется от 40 до 69%. Чаще страдают мальчики – 58% от общего числа детей с установленными нарушениями. Самыми часто диагностируемыми отклонениями от нормы являются дефект межпредсердной перегородки (26%) и функционирующий артериальный проток (6%).

Малые аномалии развития сердца

Причины

В настоящее время МАС рассматриваются как полиэтиологическое состояние, которое возникает под действием различных факторов и приводит к стойким анатомическим или функциональным дефектам соединительнотканных структур, являющихся основой сердечного каркаса. Большинство подобных дефектов обусловлено дисплазией соединительной ткани (ДСТ). Основными причинами развития МАС считаются:

- Недифференцированная ДСТ. Является обширной группой состояний, не укладывающихся в картину определенных наследственных болезней. Отличается полиморфностью проявлений. Наряду с поражением сердца часто обнаруживается гипермобильность суставов, вегето-сосудистые расстройства, нарушения со стороны внутренних органов различной степени выраженности.

- Наследственные заболевания. Включают группу генных и хромосомных патологий, характеризующихся нарушением дифференцировки клеток соединительной ткани, изменением их нормальной структуры, снижением функции, дефицитом энзимов, каркасных белков и гликопротеинов. Примерами являются синдромы Марфана, Элерса-Данлоса.

- Патология беременности. Отклонения от нормы возникают на этапе внутриутробного развития, обычно связаны с нарушением закладки органов на ранних сроках — до 8 недели. Доступные исследования не позволяют диагностировать отклонения ввиду малого их размера. Предрасполагающими факторами кардиальной патологии становятся употребление будущей матерью алкоголя и наркотиков, курение.

- Экзогенные влияния. Нерезко выраженные малые патологии миокарда могут формироваться у детей, имеющих изначально здоровое сердце. Особое значение в этом случае отводится неблагоприятному состоянию окружающей среды, воздействию вредоносных химических соединений, инфекционным заболеваниям. Патологические состояния, как правило, диагностируются в возрасте до трех лет, имеют скудную симптоматику. С возрастом возможно ухудшение самочувствия.

Патогенез

Малые аномалии связаны с дефектами структуры интерстициальной ткани сердца. Основным типом клеточной патологии, лежащим в основе повреждения, является дисплазия. Соединительнотканные структуры играют роль кардиального «скелета», составляют основу клапанного аппарата, сосудов. Дисплазия становится причиной нарушения дифференцировки, пролиферации, микроструктуры, метаболизма клеток в этих структурах, развитию неправильной гистоархетиктоники с формированием разнообразных отклонений строения, способных привести к нарушению функциональности органа. Нередко малые кардиальные аномалии сочетаются с патологией иных систем и тканей.

Классификация

Малые аномалии представляют собой патологии собственно сердечной мышцы и прилегающих магистральных артерий. Нарушения систематизируют по локализации дефекта с последующим уточнением наличия гемодинамических нарушений и степени их выраженности. Выделяют шесть основных групп изменений миокарда и сосудов, которые определяются с помощью ультразвукового исследования сердца:

- Аномалии предсердия, межпредсердной перегородки. Включают открытое овальное окно, образующее прямое сообщение между предсердиями, увеличенную евстахиеву заслонку (более 10 миллиметров), дисфункциональный клапан нижней полой вены, дополнительные трабекулы.

- Аномалии левого желудочка, межжелудочковой перегородки. В данных локациях могут выявляться небольшие аневризмы межжелудочковой стенки, изменения выносящего пути левого желудочка, трабекулы. Обычно хирургическую коррекцию таких дефектов осуществляют в детском возрасте.

- Аномалии аорты. К этой локализации относят пороки строения как самого сосуда, так и его клапана. Выделяют узкое или широкое основание аорты, дилатацию синусов Вальсальвы, наличие только двух (в норме три) створок клапана либо его асимметрию, пролапс.

- Аномалии легочной артерии. В зоне ствола и бифуркации сосуда диагностируют субкомпенсированное расширение просвета, пролапс клапана.

- Аномалии трикуспидального клапана. У пациентов определяется опущение створок в пространство правого желудочка до 12 мм, подклапанные сужения (высокие, низкие, трубчатые).

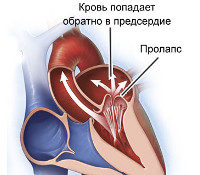

- Аномалии митрального клапана. Может обнаруживаться пролапс, низкое крепление хорд створок, дополнительные или аномально расположенные сосочковые мышцы, врожденные стеноз и недостаточность.

Симптомы

У 96% пациентов система кровообращения и организм в целом никак не страдают от стромальных дефектов, клиническая симптоматика отсутствует. При значимом поражении различных кардиальных отделов могут определяться неспецифические проявления: цианоз кожи, особенно – в области носогубного треугольника, быстрая утомляемость, одышка, незначительные редко возникающие кардиальные боли. Чаще всего малые аномалии манифестируют в период гормональной перестройки (подростковый период, беременность). Наблюдается тахикардия, аритмии, давящие ощущения за грудиной, тошнота, снижение физической выносливости, головные боли и головокружения. Возможно появление признаков вегетососудистой дистонии, в том числе субфебрильное повышение температуры тела.

У новорожденных патология может проявляться частым глубоким дыханием, ускорением сокращений сердца при кормлении, купании. Существуют симптомы, характерные для отдельных дефектов. Добавочные хорды левого желудочка становятся этиологическим фактором синусовой тахикардии. Регургитация крови из-за неплотного смыкания трикуспидального клапана или ее нефизиологическая циркуляция при открытом овальном окне могут приводить к застойным явлениям в малом круге кровообращения, что сопровождается выраженной одышкой даже при незначительной физической активности.

Осложнения

Несмотря на отсутствие прямого патологического влияния, малые аномалии снижают общую резистентность миокарда к воздействию повреждающих факторов, что повышает риск формирования сердечно-сосудистых патологий. К примеру, на фоне пролапса митрального клапана развивается до 30% всех инфекционных эндокардитов, вероятность внезапной смерти при массивной регургитации повышается в 50 раз, особенно у молодых людей обоих полов. У отдельных пациентов возникают фатальные нарушения ритма, проводимости, наблюдается образование аневризм аорты и коронарных артерий с их последующим разрывом. Дегенерация клапанных структур становится предрасполагающим фактором атеросклероза и кальциноза, которые сопровождаются сужением просвета отверстий (стенозом) между полостями сердца и/или сосудами.

Диагностика

Иногда врачу-кардиологу удается заподозрить наличие малых аномалий при проведении первичного осмотра, однако это происходит только при обнаружении характерной достаточно выраженной симптоматики, сопутствующих состояний. Патология сердца, обусловленная соединительнотканной дисплазией, у детей раннего возраста часто сопровождается грыжами, врожденными вывихами суставов, их повышенной мобильностью, удлиненными конечностями и пальцами на руках, ногах, деформациями грудной клетки. Аускультативно изменения миокарда проявляют себя шумами во время систолы или определением нескольких звуковых феноменов одновременно. В качестве дополнительных методов исследования обычно используются:

- Эхокардиография. ЭхоКГ является основным методом диагностики дефектов строения миокарда. При расширении основания аорты или легочной артерии отмечаются специфические признаки нарушения структуры и внутрисердечной гемодинамики, в частности – существенная разница гидростатического давления в аорте и полости левого желудочка. При открытом сообщении между предсердиями наблюдается прерывание сигнала в области перегородки, допплерография выявляет нарушения линейного тока крови вплоть до турбулентного характера. При наличии пролапса клапанов устанавливается его степень в миллиметрах и примерный объем регургитации. Эхо-КГ хорошо визуализирует дополнительные хорды, их эктопическое крепление.

- Электрокардиография. При малых аномалиях ЭКГ назначается главным образом для диагностики аритмий и определения их генеза. Большое значение имеют тесты с использованием физической нагрузки, позволяющие оценить резервные способности миокарда, выявить скрытые патологии проводящей системы. Обнаружить аномальные пути проведения импульсов помогает чрезпищеводная электрокардиостимуляция.

- Рентгенография. Рентген ОГК выполняется для визуализации сердца и крупных сосудов. С помощью рентгенологического исследования можно определить признаки увеличения камер, реже – дилатации восходящей аорты, уточнить состояние других сосудов, подтвердить наличие патологических образований, например, аневризм, оценить их смещаемость. Методика дает возможность заподозрить пороки клапанов.

Лечение малых аномалий сердца

Лечение патологии необходимо лишь в тех случаях, когда диспластические явления в сердце влияют на его работу, функционирование магистральных сосудов. При отсутствии симптоматики рекомендуется общая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний с ежегодным посещением кардиолога для консультации и проведения УЗИ. Выделяют несколько направлений коррекции состояния пациентов:

- Немедикаментозная терапия. Из-за выраженности вегетативных проявлений существенную роль в улучшении состояния больного играют мероприятия по нормализации образа жизни. Пациенту или его родителям разъясняют важность соблюдения режима труда и отдыха в соответствии с возрастными особенностями, необходимость исключить переутомление, стрессы и чрезмерные физические нагрузки, обеспечить здоровое сбалансированное питание. Дополнительно назначают массаж, лечебную гимнастику, водные процедуры, по показаниям – консультации психолога.

- Медикаментозное лечение. Требуется при существенных нарушениях внутрисердечной циркуляции крови или множественных аномалиях органа. Обычно применяют препараты калия и магния, медикаменты, улучающие доставку и потребление миокардом кислорода (убихинон, цитохром С, карнитин), витамины (В1, В2, В3, РР), кардиопротекторы (триметазидин, таурин, никорандил). При аритмиях, нарушениях проводимости используют антиаритмические средства (амиодарон, бета-адреноблокаторы, прокаинамид).

- Хирургические методы. Показаны, если у пациента выявляются массивные гемодинамические нарушения с потенциальным развитием жизнеугрожающих осложнений. Аномалии межжелудочковой, межпредсердной перегородки оперируют в условиях искусственного кровообращения, гипотермии. Небольшие дефекты ушивают, крупные закрывают искусственным барьером из синтетических или биоорганических материалов. При стенозах, пролапсах клапанов выполняют их протезирование.

Прогноз и профилактика

Поскольку малые аномалии в большинстве случаев никак не сказываются на состоянии здоровья больного, прогноз почти всегда благоприятный. При наличии нарушений оперативное вмешательство позволяет полностью устранить последствия дисплазии и предупредить развитие осложнений. Общая летальность при применении хирургических методик не превышает 1%. Первичная профилактика предусматривает исключение вредных влияний на плод и ребенка в первые годы жизни, вторичная заключается в предупреждении возможных осложнений, включает регулярные (1-2 раза в год) осмотры кардиолога с проведением инструментальных исследований. Рекомендуется соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, дозирование физических нагрузок, правильное питание с большим количеством овощей и фруктов, ограничением жиров и соли, избегание стрессовых ситуаций.

Источник

Врожденные аномалии коронарных артерий.

Врожденные аномалии коронарных артерий как самостоятельная нозологическая форма встречаются достаточно редко: 1 на 1000 случаев врожденной патологии сердца. В то же время они могут встречаться в сочетании с другими врожденными пороками сердца.

Выделяются следующие аномалии развития коронарных артерий:

— единственная коронарная артерия;

— добавочные коронарные артерии;

— отхождение левой или обеих коронарных артерий от легочной артерии;

— отхождение левой коронарной артерии от правого синуса Вальсальвы;

— высокое расположение устья одной из коронарных артерий;

— отщепление дистального отдела одной из коронарных артерий в коронарной борозде;

— агенезия периферического участка одной из коронарных артерий;

— врожденные аневризмы коронарных артерий. Гемодинамика. Аномалии коронарных артерий могут быть:

• гемодинамически незначимые (единая коронарная артерия от аорты, аномалии устьев коронарных артерий, добавочные коронарные артерии);

• гемодинамически значимые (коронарные фистулы, отхождение коронарной артерии от легочной артерии, отхождение левой коронарной артерии от правого синуса Вальсальвы).

Несмотря на то, что гемодинамически незначимые аномалии коронарных артерий у детей не влияют на сократительную способность сердечной мышцы, в периоде новорожденности и особенно в первые часы и дни жизни, в период острой перестройки послеродового кровообращения, и особенно у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию, эти аномалии могут способствовать появлению транзиторной ишемии в определенных зонах миокарда.

Гемодинамически значимые аномалии коронарных артерий являются причиной очаговой ишемии или инфаркта миокарда с последующим развитием сердечной недостаточности и даже летальным исходом.

Клинические признаки аномального развития коронарных артерий у маленьких детей выражаются в приступах внезапного беспокойства.

На рентгенограмме грудной клетки нет специфических признаков этой патологии.

Косвенным методом, позволяющим диагностировать аномалии развития коронарных артерий по признакам очаговой ишемии или инфаркта миокарда, является электрокардиография .

Снижение общей систолической функции левого желудочка, а также диагностика зон гипо- и акинезии в миокарде желудочков устанавливаются с помощью двухмерной эхокардиографии и помогают заподозрить эту патологию.

В конечном итоге диагноз аномалии развития коронарных артерий устанавливается с помощью коронарокардиографии.

– Также рекомендуем “Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии – синдром Бланда—Уайта—Гарленда.”

Оглавление темы “Сердце и пороки у детей.”:

1. Открытый артериальный проток. Клиника и диагностика открытого артериального протока.

2. Изолированный стеноз легочной артерии у детей.

3. Триада Фалло. Клиника и диагностика триады Фалло.

4. Недостаточность трикуспидального клапана. Клиника и диагностика недостаточности трикуспидального клапана.

5. Врожденная недостаточность митрального клапана.

6. Врожденный стеноз митрального клапана.

7. Врожденная недостаточность клапанов легочной артерии.

8. Врожденные аномалии коронарных артерий.

9. Аномальное отхождение коронарных артерий от легочной артерии – синдром Бланда—Уайта—Гарленда.

10. Стеноз и атрезия устья коронарных артерий. Неонатальные нарушения ритма сердца.

Источник

Основные пороки сердца у плода формируются в 1 триместре беременности на сроке 12-14 недель. Это может быть реакция на внешние факторы либо генетические проблемы. К этому сроку происходит формирование сердечной мышцы плода, поэтому будущей матери необходимо пройти УЗИ обследование на выявление патологий органа.

Во внутриутробном развитии пороки сердца возникают как реакция организма на нарушение плацентарного кровообращения либо воздействие канцерогенных веществ (формальдегиды, никотин, токсические вещества).

Аномалии положения сердца плода

Среди аномалий расположения сердца выделяют эктопию сердца (размещение вне грудной клетки). К таким патологиям относят декстрокардию (смещение сердца в правую сторону относительно нормального положения) и мезокардию (расположение сердца не с левой стороны грудины, а по срединной линии тела).

Эктопия сердца у плода возникает на сроке 14-18 дней с момента зачатия мезадерма начинает развиваться неправильно, что вызывает неправильное срастание брюшной стенки. У плода либо отсутствует диафрагма вообще, либо нет диафрагмального сегмента перикарда.

Из-за отверстия в стенке между правым и левым желудочком слышны интракардиальные шумы. Также у плода эктопия сердца нередко сопровождается другими аномалиями — гидроцефалией, энцефалоцеле и пр.

Надо сказать, что существует высокая вероятность ошибочного диагноза по установки положения сердца. При тазовом предлежании плода на УЗИ сердца визуализируется справа, хотя на самом деле оно располагается в положенном месте.

В 71% случаев эктопия сердца вызывается плевральным выпотом, кистозным аденоматозным пороком развития лёгкого, диафрагмальной грыжей.

Различают четыре вида эктопии:

- абдоминальная (сердце находится в брюшине);

- грудная (сердце выходит наружу через дефекты грудины);

- торакоабдоминальная (пентада Кантрелла – сложнейшая патология, имеющая комплекс отклонений от нормы);

- шейная (сердце смещается в область сердца).

Грудная эктопия встречается в 55-60% случаев, торакоабдоминальная — в 38%, шейная — почти в 3%. Выживаемость составляет около 10%. В большинстве случаев при эктопии младенец либо рождается мёртвым, либо умирает сразу после рождения.

Патология сопровождается смещением других внутренних органов, которые не защищены от механических повреждений и подвержены инфекциям и вирусам больше обычного.

Врождённые дефекты сердца

Пять наиболее встречаемых дефектов — это тетрада Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, транспозиция магистральных сосудов, коарктация аорты, гипоплазия левых камер.

Оптимальным сроком для проведения ультразвуковой диагностики сердца плода считается период 24-26 недель беременности. Именно в это время анатомические структуры сердца максимально визуализируются, а на более ранних сроках можно увидеть только явные и глобальные пороки сердца.

Наиболее информативен ультразвуковой осмотр 4-камерного среза сердца. После которого при любом отклонении от нормы женщина отправляется на более детальное обследование плода с использованием допплеровской эхокардиографии. Также проводится кариотипирование, потому что в 30% случаев аномалии являются результатом хромосомных нарушений.

Что выявляет УЗИ

В нашей клинике используется современное 4D оборудование, имеющее допплеровский режим. С его помощью можно получить изображение 3-х главных сосудов — верхней полой вены, лёгочного ствола и восходящей аорты. Во время обследования выявляется не только расположение сосудов, но и их диаметр и другие параметры.

На экране монитора будут видны следующие патологии плода:

- Уменьшение диаметра аорты при расширении лёгочного ствола можно говорить об гипоплазии (недоразвитости) левых отделов сердца малыша, отвечающих за начало кровообращения;

- Уменьшение ствола лёгочной артерии в размерах при сохранении в норме диаметров аорты и верхней полой вены указывает на стеноз (сужение) лёгочной артерии. У плода выявляются только выраженные формы;

- Маленький диаметр аорты при нормальном 4-камерном строении сердца является следствием коарктации аорты (сужение аорты сердца в определённом сегменте);

- Визуализация 2 сосудов вместо 3 может быть следствием соединения сосудов в общий артериальный ствол;

- Смещение аорты вперёд или правее лёгочной артерии наблюдается при транспозиции магистральных сосудов;

- Диаметр аорты расширен, но при этом сужен диаметр лёгочной артерии, а аорта смещена вперёд. Это может является тетрадой Фалло (очень тяжёлая сочетанная аномалия сердца). Проблема включает в себя стеноз или гипертрофию выходного отдела правого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки, декстропозицию аорты (отхождение в правую сторону). Диагностика плода крайне затруднительна, поэтому на помощь приходит допплеровский режим, помогающий визуализировать поток крови в аорту из обоих желудочков;

- Гипоплазия (недоразвитость) правых камер сердца определяется по уменьшению их размеров относительно левых камер. Эта патология сопровождается обычно дисплазией (провисанием или выбуханием) митрального клапана;

- Общий предсердно-желудочковый канал виден как дефект перегородки сердца с расщеплением атриовентрикулярного клапана;

- Гипопластический синдром левых отделов сердца проявляется в виде недоразвития желудочка и митрального и аортального клапанов;

- Единственный желудочек также не является нормой, потому что их должно быть два и они хорошо просматриваются в четырёхкамерном срезе;

- При недоразвитости трёхстворчатого клапана кровь из правого предсердия не попадает в левое, что хорошо видно при допплеровском исследовании;

- Со 2 триместра фиброэластоз эндокарда визуализируется как утолщение миокарда и ухудшении его сокращения;

- Недоразвитие миокарда одного из желудочков (аномалия Уля) заметна на 2 триместре.

Какие патологии сердца у плода сложно выявить на скрининговом УЗИ

Трудности в диагностике заболеваний сердца на УЗИ вызывают следующие патологии органа:

- дефект межпредсердной перегородки;

- дефект межжелудочковой перегородки;

- транспозиция главных артерий.

При подозрении на их наличие, пациентка должна регулярно наблюдаться и соблюдать все рекомендации гинеколога.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Поделиться ссылкой:

Источник