Врожденные пороки развития легочных сосудов

Пороки развития легких – грубые изменения нормальной анатомической структуры легких, возникающие на этапе эмбриональной закладки и развития бронхолегочной системы и вызывающие нарушение или потерю ее функций. Пороки развития легких могут проявиться в детстве или взрослом возрасте, сопровождаясь цианозом, одышкой, кашлем с выделением гнойной мокроты, кровохарканьем, деформацией грудной клетки и др. С целью диагностики пороков развития легких выполняется рентгенография, КТ, бронхоскопия и бронхография, АПГ. Лечение пороков развития легких может быть хирургическим (резекция легкого, пульмонэктомия) или консервативным (медикаменты, ФТЛ, массаж, санация бронхиального дерева).

Общие сведения

Пороки развития легких – врожденные анатомические аномалии и дефекты функционирования легких, бронхов и легочных сосудов. Частота выявления пороков развития легких у детей варьирует от 10 до 20%. Среди врожденных дефектов легких и бронхов встречаются аномалии их развития, которые, в отличие от пороков, не проявляются клинически и не влияют на функцию измененного органа (например, аномалии деления крупных и средних бронхов). Пороки развития легких, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, проявляются уже в раннем детском возрасте и сопровождаются задержкой в физическом развитии ребенка.

На фоне пороков развития легких нередко развиваются воспалительные и нагноительные процессы, вызывающие клинику острых или хронических неспецифических заболеваний, которые могут принимать очень тяжелое течение. Более половины хронических неспецифических заболеваний легких патогенетически связаны с имеющимися пороками развития легких.

Пороки развития легких

Причины

Формирование аномалий и пороков развития легких в пренатальном периоде может происходить под влиянием ряда экзогенных и эндогенных тератогенных (повреждающих плод) факторов. К экзогенным факторам, оказывающим тератогенное воздействие на эмбрион, относятся физические (механическая или термическая травма, электромагнитное или радиоактивное излучение), химические (любые яды), биологические (вирусные или иные инфекции, бактериальные токсины) повреждающие механизмы.

К числу эндогенных тератогенных факторов принадлежат наследственность, аномалии генов и хромосом, эндокринные патологии, биологически неполноценные половые клетки (при поздней беременности у женщин или пожилом возрасте у мужчин). Вид развивающегося порока легкого зависит не столько от характера тератогенного фактора, сколько от срока беременности, на котором организм женщины испытывает его воздействие.

Если воздействие тератогенного фактора приходится на первые 3-4 недели беременности, когда происходит закладка трахеи и главных бронхов, возможно развитие пороков эти структур вплоть до нарушения формирования целого легкого. Тератогенное воздействие на эмбрион в период с 6 по 10 недели беременности может вызвать пороки формирования сегментарных и субсегментарных бронхов по типу кистозной или простой гипоплазии, а также развитие врожденных бронхоэктазов. Поздние пороки развития легких у плода могут сформироваться на 6-8 месяце беременности, когда закладывается альвеолярная ткань.

Классификация

По степени недоразвития легкого или его отдельных анатомических, тканевых, структурных элементов в пульмонологии различают:

- Агенезию – порок развития, характеризующийся полным отсутствием легкого и соответствующего ему главного бронха.

- Аплазию – порок развития, при котором отсутствует легкое или его часть при наличии культи рудиментарного главного бронха.

- Гипоплазию – одновременное недоразвитие элементов легкого (бронхов, легочной паренхимы, сосудов), встречающееся на уровне сегмента, доли или всего легкого. Простая гипоплазия характеризуется равномерным уменьшением размеров легкого без существенного нарушения его структуры с сохранением отчетливой редукции бронхиального дерева. Кистозная гипоплазия (кистозное или сотовое легкое, поликистоз) встречается среди всех пороков развития легкого наиболее часто (в 60-80% случаев) и сопровождается одновременным недоразвитием бронхов, легочной паренхимы и сосудов с формированием бронхогенных полостей в дистальных отделах субсегментарных бронхов, где обычно развивается хронический воспалительно-нагноительный процесс.

Среди пороков развития стенок трахеи и бронхов выделяют:

- Трахеоброхомегалию (трахеоцеле, мегатрахея, синдром Мунье-Куна) – расширение просвета трахеи и крупных бронхов вследствие врожденного недоразвития мышечных и эластических волокон их стенок. Наличие трахеобронхомегалии сопровождается упорным течением трахеобронхита.

- Трахеобронхомаляцию – несостоятельность хрящей трахеи и бронхов, вызывающую их аномальное спадание в процессе дыхания. Проявляется стридорозным дыханием, грубым кашлем, приступами апноэ.

- Синдром Вильямса-Кемпбелла – гипоплазия хрящей и эластических тканей бронхов III -VI-го порядков, проявляющаяся генерализованным развитием бронхоэктазов на уровне средних бронхов и бронхообструктивным синдромом.

- Бронхиолоэктатическую эмфизему Лешке – врожденную слабость стенок бронхиол, сопровождающуюся бронхиолоэктазиями и центрилобулярной эмфиземой.

Ограниченные (локализованные) дефекты строения стенок бронхов и трахеи включают:

- Стеноз трахеи и бронхов – резкое сужение бронхов и трахеи, возникающее вследствие нарушения развития хрящевых колец или внешнего сдавления трахеобронхиального дерева сосудами. Клинически проявляются стридорозным дыханием, приступами цианоза, нарушением глотания, рецидивирующими ателектазами.

- Врожденную долевую (лобарную) эмфизему – нарушение бронхиальной проходимости на уровне бронхов III-V порядков с образованием вентильного (клапанного) механизма, вызывающего резкое вздутие соответствующей доли. Сужение просвета бронха может развиваться в результате дефекта хряща, складок слизистой оболочки, сдавления опухолью или аномально расположенными сосудами и т. д. Лобарная эмфизема проявляется дыхательной недостаточностью различной степени, которая развивается в первые часы после рождения.

- Трахео- и бронхопищеводные свищи – открытое сообщение между трахеей (или бронхами) и пищеводом. Диагностируются вскоре после рождения, сопровождаются аспирацией пищи, кашлем, цианозом, приступами удушья при кормлениях, развитием аспирационной пневмонии.

- Дивертикулы бронхов и трахеи – формируются вследствие гипоплазии мышечного и эластического каркаса бронхов.

К врожденным порокам развития легких, связанным с наличием добавочных (избыточных) дизэмбриогенетических структур, относят:

- Добавочную долю (или легкое) – наличие дополнительного скопления легочной ткани, независимого от нормально сформировавшегося легкого.

- Секвестрацию легкого – наличие аномального участка легочной ткани, развивающегося независимо от основного легкого и снабжаемого кровью собственными артериями большого круга. Секвестрация может располагаться вне доли (внедолевая) и внутри нее (внутридолевая). Долгие годы клиника секвестрации может отсутствовать, проявления в виде рецидивирующей пневмонии возникают при инфицировании секвестра.

- Кисты легкого – парабронхиальные полостные образования, связанные с нарушениями эмбриогенеза мелких бронхов. Встречаются дренирующиеся и недренирующиеся кисты по признаку наличия или отсутствия сообщения с бронхиальным деревом. Кисты могут достигать гигантских размеров, при этом сдавливая окружающую паренхиму легкого.

- Гамартомы – дизэмбриональные образования, состоящие из бронхиальных стенок и легочной паренхимы; прогрессирующий рост и малигнизация не характерны.

Среди пороков развития легких, характеризующихся аномальным расположением анатомических структур, наиболее часто встречаются:

- Синдром Картагенера – обратное расположение внутренних органов, в т. ч. и легких. Обычно сочетается с хроническим бронхитом, бронхоэктазами и хроническим синуситом, протекает с частыми обострениями гнойного бронхолегочного процесса. Возможны видоизменения концевых фаланг и ногтей по типу «часовых стекол», «барабанных палочек».

- Трахеальный бронх – наличие аномального бронха, отходящего от трахеи выше верхнедолевого бронха.

- Доля непарной вены – часть верхней доли правого легкого, отделенная непарной веной.

К наиболее распространенным порокам развития кровеносных сосудов легких относятся:

- Стенозы легочной артерии – изолированными бывают крайне редко, обычно встречаются вместе с пороками сердца.

- Артериовенозные аневризмы – наличие патологических сообщений между венозным и артериальным руслом, сопровождающееся смешением венозной крови с артериальной и ведущее к возникновению гипоксемии. Наличие множественных артериовенозных сообщений характерно для болезни Рандю-Ослера. Поражение крупных и средних артерий протекает с формированием артериовенозных свищей – расширений по типу аневризмы. У пациентов развиваются выраженные гипоксемия и дыхательная недостаточность, кровохарканье.

- Гипоплазия и агенезия легочной артерии – недоразвитие или отсутствие ветвей легочной артерии часто встречается в сочетании с пороками сердца и гипоплазией легкого.

Симптомы пороков развития легких

Многообразию видов пороков развития легких соответствует полиморфность их возможных клинических проявлений. Скрытое течение многих пороков легких обусловливает вариабельность сроков их выявления. В первое десятилетие жизни обнаруживается 3,8% всех встречающихся пороков развития легких, во второе десятилетие – 18,2%, в третье – 26,6%, в четвертое – 37,9%, у лиц после 40 лет -14%.

Бессимптомное течение пороков развития легких встречается у 21,7% пациентов, симптомами нагноения проявляется 74,1% пороков, осложнениями других заболеваний – 4,2%.

Наиболее рано, в первые дни жизни ребенка, проявляются пороки развития легких, сопровождающиеся признаками дыхательной недостаточности: лобарная эмфизема, выраженный стеноз главных бронхов и трахеи, бронхо- и трахеопищеводные свищи, агенезия, аплазия и выраженная гипоплазия легкого. Они характеризуются стридорозным дыханием, приступами асфиксии, цианозом.

Кисты легкого, легочная секвестрация, гипоплазия легкого, бронхоэктазы могут впервые проявить себя развитием острого воспалительного процесса и нагноения. Характер воспалительных процессов при пороках развития легких носит затяжное рецидивирующее течение и сопровождается кашлем с выделением значительного количества гнойной мокроты, эпизодами кровохарканья, интоксикацией, нарушением самочувствия в периоды обострений. Тяжелые пороки развития легких вызывают отставание физического развития детей, асимметрию и деформацию грудной клетки.

Диагностика пороков развития легких

Диагностирование пороков развития легких требует комплексного специализированного обследования. Заподозрить пороки развития легких следует у пациентов, с детства страдающих стойкими хроническими бронхолегочными процессами. Решающее значение в диагностике пороков легких занимают рентгенологическое и бронхологическое исследования.

Рентгенологическое исследование позволяет выявить пороки развития легких даже при их бессимптомном течении. По данным рентгенографии и КТ легких можно определить изменения сосудистого и бронхиального рисунка (при гипоплазии), повышение прозрачности (при лобарной эмфиземе), смещение органов средостения (при гипоплазии или агенезии), контуры теней (при гамартоме или секвествации), обратную топографию легких (при синдроме Картагенера) и др. При бронхоскопии и бронхографии проводится оценка анатомического строения трахеи и бронхов, выявляются деформации (стеноз, свищи и др.) и изменения бронхиального дерева. При пороках развития сосудов легкого целесообразно проведение ангиопульмонографии.

Лечение пороков развития легких

Выбор адекватной тактики лечения пороков развития легких осуществляется пульмонологоми и торакальными хирургами. Он диктуется оценкой состояния пациента, степенью выраженности имеющихся нарушений и возможным прогнозом. Неотложная операция показана при выраженной дыхательной недостаточности в случаях лобарной эмфиземы, аплазии и агенезии легких, при трахеопищеводном свище и стенозах трахеи и бронхов.

При бронхоэктазах и кистозной гипоплазии выбор хирургического или консервативного лечения определяется количеством измененных сегментов в обоих легких, частотой рецидивов и характером изменений легочной ткани. Как правило, при таких пороках развития легких проводят резекцию измененного участка легкого.

При распространенных изменениях в легких проводится консервативная терапия, направленная на предупреждение обострений гнойного процесса. Она включает в себя ежегодные курсы противовоспалительной терапии, улучшение дренажа бронхиального дерева (бронхоальвеолярный лаваж, отхаркивающие, муколитические препараты, массаж, ингаляции, ЛФК), санаторно-курортную реабилитации.

Прогноз и профилактика пороков развития легких

При пороках развития легких, не связанных с развитием дыхательной недостаточности и не сопровождающихся гнойно-воспалительными осложнениями, прогноз удовлетворительный. Частые обострения бронхолегочного процесса могут вызывать ограничение трудоспособности пациентов. Меры профилактики врожденных пороков развития легких включают: исключение неблагоприятных тератогенных воздействий на протяжении беременности, медико-генетическое консультирование и обследование пар, планирующих рождение ребенка.

Источник

Леченые. При кистах больших размеров обычно применяют хирургиче ское лечение – удаление кисты. Оперативное лечение становится настоя тельно необходимым при осложненных кистах. Плевральные осложнения (пневмоторакс, пиопневмоторакс) лечат по общим правилам лечения этих осложнений. Лобэктомию или экономную краевую резекцию производят при кистозной гипоплазии, поликистозе, пороках развития.

Аплазия, гипоплазия сосудов – отсутствие, недоразвитие сосудов легкого. Обычно сочетаются с недоразвитием или отсутствием доли или всего легко го, эмфиземой, пневмосклерозом, бронхоэктазами.

Лечение. При удовлетворительной функции второго легкого показано удаление патологически измененной части легкого.

Артериовенозные аневризмы и свищи – наличие прямого патологическо го сообщения между легочной артерией и веной. Артериовенозные свищи и аневризмы могут быть множественными и располагаться как на крупных сосудах, так и на уровне артериол. Иногда они образуют конгломераты аневризматически расширенных сосудов по типу гемангиомы. Располагают ся преимущественно в нижних долях легких. Морфологически представля ют собой выстланные эндотелием тонкостенные, легко повреждающиеся полости.

Различают локализованные и диффузные поражения. При артериовенозных свищах происходит сброс неоксигенированной крови из легочных ар терий в вены.

Клиническая картина и диагностика. Основными симптомами заболева ния являются гипоксия, одышка, резкий цианоз, тахикардия, изменения пальцев рук в виде барабанных палочек. В дальнейшем возможно развитие таких осложнений, как тромбоэмболия, кровотечение в плевральную по лость или легкое.

Для диагностики артериовенозной аневризмы применяют магнитно-ре зонансную томографию, компьютерную томографию, ангиопульмонографию, которые позволяют обнаружить округлую гомогенную тень, соеди няющую два сосуда – артерию и вену.

Лечение. В последние годы при артериовенозных свищах и аневризмах лег кого с успехом применяют эндоваскулярные операции – эмболизацию анев ризмы или свища. Для этого используют метод Сельдингера, проводят специ альный катетер в просвет аневризмы или сосудистого соустья, затем вводят специальную пружинку, которая вызывает тромбоз сосуда и ведет к закрытию соустья. Сброс неоксигенированной крови в легочную вену прекращается, наступает выздороатение. С помощью такого метода можно добиться ликви дации нескольких артериовенозных свищей и аневризм, локализованных в различных отделах легких. При неэффективности эндоваскулярной эмболизации, при локализации артериовенозных свищей в одной доле показана ре зекция пораженной части легкого – сегментили лобэкломия.

6.4.3. Воспалительные заболевания

Воспалительные заболевания легких образуют большую группу патоло гических процессов, развивающихся в легких. Наиболее частым из них яв ляется пневмония – воспаление паренхимы легкого, расположенной дис-

134

тально по отношению к конечным бронхиолам. В процесс включаются пре жде всего бронхиолы, альвеолярные ходы и сами альвеолы. Воспаление мо жет быть обусловлено различными возбудителями, варьировать по тяжести, продолжительности болезни и наличию осложнений, тем не менее термин “пневмония” используется для обозначения острой инфекции, при которой деструкция легочной ткани наблюдается сравнительно редко, как осложне ние основного процесса, например при пневмонии, вызванной стафило кокком (стафилококковая деструкция легких).

Наряду с пневмонией наблюдаются воспалительные процессы, характер ной чертой которых является очаговая инфекционная деструкция всех эле ментов легочной ткани – либо отграниченная (единичные или множествен ные абсцессы), либо не имеющая четких границ (гангрена легких).

Многие виды пневмоний, так же как абсцесс и гангрена легких, разви ваются в результате микроаспирации микрофлоры из ротоглотки – аспирационная пневмония. Термин был введен для обозначения заболевания, свя занного с аспирацией в легкие не только содержимого ротоглотки, но и со держимого желудка больными, находящимися без сознания в момент рво ты. Первичная реакция легких на аспирацию имеет не инфекционную при роду, а представляет собой воспалительный процесс в бронхах в ответ на раздражающее действие соляной кислоты желудочного сока. Эта реакция создает благоприятные предпосылки для последующего развития инфек ции, аспирированной вместе с содержимым ротоглотки и желудка. Слизь из ротоглотки и желудочный сок содержат лишь небольшое количество мик рофлоры, которая в норме представлена широким спектром анаэробных и аэробных бактерий. Анаэробы, число которых значительно превышает чис ло аэробов (соотношение 10:1), взаимодействуют друг с другом как смешан ная инфекция, способная индуцировать не только воспаление паренхимы легкого, но и некроз легочной ткани с последующим абсцедированием.

Обычно возбудителями инфекционной деструкции легочной ткани явля ются некротизирующие инфекции: 1) пиогенные бактерии (золотистый ста филококк, клебсиеллы, стрептококки группы А, бактероиды, фузобактерии, анаэробные стрептококки и др.); 2) микобактерии (туберкулез и др.); 3) гри бы (аспергиллус, Histoplasma, Coccidioides); 4) паразиты (амебы, легочные двуустки).

Наиболее частыми формами инфекционной деструкции легких являются абсцессы (единичные и множественные), гангрена, туберкулезные каверны, грибковые и паразитарные абсцессы.

Абсцесс и гангрена легкого характеризуются некрозом легочной ткани, возникающим в центральной части воспалительного инфильтрата, почти идентичного инфильтрату, наблюдающемуся при пневмонии, инфаркт-пнев монии или аспирационной пневмонии. Омертвевшая ткань подвергается гнойному расплавлению с последующим образованием гнойных полостей.

Развитию некроза способствуют несколько факторов: 1) нарушение брон хиальной проходимости (сужение просвета мелких бронхов из-за отека сли зистой оболочки); 2) тромбоз мелких сосудов с последующим нарушением микроциркуляции; 3) некротизирующая смешанная анаэробная и аэробная инфекция. Некротическая легочная ткань благоприятствует быстрому разви тию патогенной микрофлоры, прогрессированию гнойного или гнилостного процесса, расплавлению легочной ткани с образованием гнойных полостей.

Абсцесс и гангрена имеют общее происхождение и однотипность началь ной фазы развития болезни, идентичной таковой при пневмонии. Некото рые авторы не согласны с этим и склонны рассматривать абсцесс и гангрену как качественно различные патологические процессы.

135

6.4.3.1. Абсцесс легкого

Гнойная полость, отграниченная со всех сторон пиогенной капсулой в процессе постепенной деструкции легочной ткани, образовавшаяся в цен тре воспалительного инфильтрата. Изоляция абсцесса свидетельствует о вы раженной защитной реакции организма, в то время как отсутствие отграни чения при распространенной гангрене легкого является результатом про грессирующего некроза под влиянием неконтролируемой иммунной сис темой продукции интерлейкинов и других медиаторов воспаления. При тяжелой инфекции иммунологическая реакция подавляется избыточной продукцией провоспалительных и антивоспалительных интерлейкинов, что способствует их бесконтрольной продукции и прогрессированию вос палительного процесса вплоть до развития сепсиса и полиорганной недос таточности.

Среди больных преобладают мужчины в возрасте 30-35 лет. Женщины болеют в 6-7 раз реже, что связано с особенностями производственной дея тельности мужчин, более распространенным среди них злоупотреблением алкоголем и курением, ведущим к “бронхиту курящих” и нарушению дре нажной функции бронхов.

Этиология и патогенез. Инфекция при абсцессе и пневмонии попадает в

легкие разными путями: | 1) аспирационным (бронхолегочный); 2) гемато- |

генно-эмболическим; 3) лимфогенным; 4) травматическим. | |

А с п и р а ц и о н н ы й | ( б р о н х о л е г о ч н ы й ) п у т ь . Происходит ас |

пирация слизи и рвотных масс из ротовой полости и глотки при бессозна тельном состоянии больных, алкогольном опьянении, после наркоза. Ин фицированный материал (частички пищи, зубной камень, слюна, рвотные массы), содержащий большое количество анаэробных и аэробных микроор ганизмов, может вызывать воспаление и отек слизистой оболочки, сужение или обтурацию просвета бронха. Развивается ателектаз и воспаление участ ка легкого, расположенного дистальнее места обтурации. Как правило, абс цессы в этих случаях локализуются в задних сегментах (II, VI), чаще в пра вом легком.

Аналогичные условия возникают при закупорке бронха опухолью, ино родным телом, при сужении его просвета рубцом (обтурационные абсцес сы). Удаление инородного тела и восстановление проходимости бронха не редко приводят к быстрому излечению больного.

Г е м а т о г е н н о – э м б о л и ч е с к и й п у т ь . Около 7-9% абсцессов легкого развиваются при попадании инфекции в легкие с током крови из внелегочных очагов (септикопиемия, остеомиелит, тромбофлебит и т. д.). Мелкие сосуды легкого при этом тромбируются, в результате чего развива ется инфаркт легкого. Пораженный участок подвергается некрозу и гнойно му расплавлению. Абсцессы, имеющие гематогенно-эмболическое происхо ждение (обычно множественные), чаще локализуются в нижних долях лег кого.

Л и м ф о г е н н ы й п у т ь . Занос инфекции в легкие с током лимфы, на блюдается редко, возможен при ангине, медиастините, поддиафрагмальном абсцессе и т. д.

Т р а в м а т и ч е с к и й п у т ь . Абсцесс и гангрена могут возникнуть в ре зультате более или менее обширного повреждения легочной ткани при про никающих ранениях и закрытой травме грудной клетки.

Патологоанатоминеская картина. В легочной ткани на фоне воспали тельной инфильтрации, характерной как для некоторых видов пневмонии, так и для абсцесса, появляется один или несколько участков некроза, в ко-

136

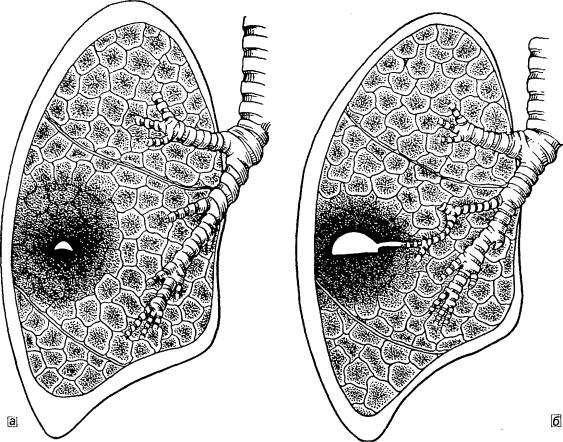

Рис. 6.5. Образование гнойного абсцесса.

а – нагноение в центре инфильтрата; б – прорыв гнойника в бронх.

торых начинает бурно развиваться инфекция. Под влиянием бактериальных протеолитических ферментов происходит гнойное расплавление нежизне способной ткани и формирование отграниченной полости, заполненной гноем (рис. 6.5). Разрушение стенки одного из бронхов, находящегося вбли зи гнойной полости, создает условия для оттока гноя в бронхиальное дере во. При одиночных гнойных абсцессах полость довольно быстро освобож дается от гноя, стенки ее постепенно очищаются от некротических масс и покрываются грануляциями. На месте абсцесса формируется рубец или вы стланная эпителием узкая полость.

При больших, плохо дренирующихся абсцессах освобождение от гноя или остатков некротических тканей происходит медленно. Пиогенная кап сула абсцесса превращается в плотную рубцовую ткань, препятствующую уменьшению полости и заживлению. Формируется хронический абсцесс.

Клиническая картина и диагностика. При типично протекающем одиноч ном абсцессе в клинической картине можно выделить два периода: до про рыва и после прорыва абсцесса в бронх.

Заболевание обычно начинается с симптомов, характерных для острой пневмонии, т. е. с повышения температуры тела до 38-40 °С, появления бо ли в боку при глубоком вдохе, кашля, тахикардии и тахипноэ, резкого по вышения числа лейкоцитов с преобладанием незрелых форм. Эти симпто мы характерны для тяжелого синдрома системной реакции на воспаление.

137

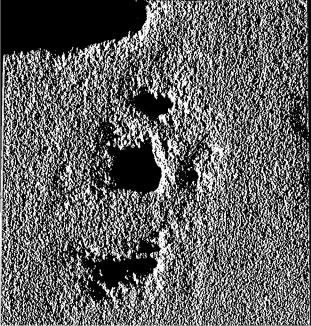

Рис. 6.6. Абсцесс легкого. Рентгенограмма.

Они являются сигналом для врача о необходимости сроч ных и высокоэффективных ле чебных мероприятий.

При физикальном исследо вании выявляются отставание пораженной части грудной клетки при дыхании; болез ненность при пальпации; здесь же определяют укорочение перкуторного звука, хрипы. На рентгенограмме и компьютер ной томограмме в этот период в пораженном легком выявля ется более или менее гомоген ное затемнение (воспалитель ный инфильтрат).

Второй период начинается с прорыва гнойника в бронхи альное дерево. Опорожнение полости абсцесса через круп ный бронх сопровождается отхождением большого количе ства неприятно пахнущего

гноя и мокроты, иногда с примесью крови. Обильное выделение гноя со провождается снижением температуры тела, улучшением общего состояния. На рентгенограмме в этот период в центре затемнения можно видеть про светление, соответствующее полости абсцесса, содержащей газ и жидкость с четким горизонтальным уровнем. Если в полости абсцесса содержатся участки некротической ткани, то они часто бывают видны выше уровня жидкости. На фоне уменьшившейся воспалительной инфильтрации легоч ной ткани можно видеть выраженную пиогенную капсулу абсцесса.

Однако в ряде случаев опорожнение абсцесса происходит через мелкий извилистый бронх, расположенный в верхней части полости абсцесса (рис. 6.6). Поэтому опорожнение полости происходит медленно, состояние больного остается тяжелым. Гной, попадая в бронхи, вызывает гнойный бронхит с обильным образованием мокроты.

Мокрота при абсцессе легкого имеет неприятный запах, указывающий на наличие анаэробной инфекции. При стоянии мокроты в банке образуются три слоя: нижний состоит из гноя и детрита, средний – из се розной жидкости и верхний – пенистый – из слизи. Иногда в мокроте можно видеть следы крови, мелкие обрывки измененной легочной ткани (легочные секвестры). При микроскопическом исследовании мокроты об наруживают большое количество лейкоцитов, эластические волокна, мно жество грамположительных и грамотрицательных бактерий.

По мере освобождения полости абсцесса от гноя и разрешения перифокального воспалительного процесса исчезает зона укорочения перкуторного звука. Над большой, свободной от гноя полостью может определяться тимпанический звук. Он выявляется более отчетливо, если при перкуссии боль ной открывает рот. При значительных размерах полости в этой зоне выслу шиваются амфорическое дыхание и влажные разнокалиберные хрипы, пре имущественно в прилежащих отделах легких.

При рентгенологическом исследовании после неполного опорожнения

138

Источник