Все о сосудах сетчатки

Содержание:

- Ангиопатия сосудов сетчатки глаза что это такое?

- Причины ангиопатии сетчатки глаза

- Симптомы ангиопатии сетчатки глаза

- Лечение ангиопатии сетчатки глаза

Ангиопатия сосудов сетчатки глаза – что это такое?

Сетчатка глаз нуждается в большом потреблении питательных элементов и кислорода, поскольку она несет ответственность за улавливание волн света, их преобразование в нервный импульс и передачу в мозг, где проходит формирование изображения. Недостаточность кровоснабжения сосудистой оболочки вызывает серьезные нарушения зрения. Ангиопатия сосудов сетчатки глаза – не отдельно возникшая болезнь, а патология, которая развивается в результате разрушения клеток кровеносных сосудов и нарушения их функций при заболеваниях различного генеза.

Ангиопатия сосудов сетчатки глаза – это патологическое нарушение тонуса кровеносных сосудов и капилляров глазного дна. В результате возникает их извитость, сужение или расширение. Происходит изменение скорости кровотока и сбой нервной регуляции. Сосудистые дефекты дают возможность заподозрить и установить диагноз основного заболевания до его клинических проявлений.

Патология такого вида сигнализирует о наличии в организме болезни, которая препятствует нормальному кровообращению, влияет на тонус мелких и крупных сосудов, вызывает некротические поражения определенного участка сетчатки, грозит полной или частичной потерей зрения или снижением его качества. Ангиопатия чаще встречается у взрослых пациентов (старше 35 лет) на фоне хронических заболеваний, но иногда диагностируется в детском возрасте, и даже у новорожденных.

Причины ангиопатии сетчатки глаза

Важнейшая структура глаза – сетчатка – быстро реагирует на малейшие нарушения в системе кровоснабжения. Ангиопатия не является самостоятельным заболеванием, она служит сигналом о болезни, при которой оказывается негативное воздействие на глазные сосуды. Патологические процессы в организме вызывают поражение стенок глазных сосудов, их видоизменение и нарушение строения.

Основные причины, которые приводят к возникновению ангиопатии:

Гипертоническая болезнь. Высокое артериальное давление оказывает пагубное воздействие на стенки глазных сосудов, разрушая их внутренний слой. Сосудистая стенка уплотняется, происходит её фибротизация. Возникает нарушение циркуляции крови, образование тромбов и кровоизлияний. Вследствие постоянно повышенного давления некоторые сосуды лопаются. Характерный признак гипертонической ангиопатии – извитые, суженные сосуды глазного дна. При первой степени ГБ наблюдаются изменения в сосудах глаз у третьей части больных, при второй степени – у половины заболевших, а на третьей стадии гипертонии сосуды глазного дна видоизменены у всех пациентов;

Сахарный диабет. Болезнь вызывает поражение сосудистых стенок не только в сетчатке глаз, но и по всему организму. Патология развивается на фоне постоянно повышенного уровня глюкозы в крови. Это вызывает развитие окклюзий, просачивание крови в ткань сетчатки, утолщение и разрастание капиллярной стенки, уменьшение диаметра сосудов и ухудшение микроциркуляции крови в глазах. Патогенез часто влечет за собой постепенную потерю зрения;

Травмы черепа, глаз и позвоночника (шейного отдела), сильное и продолжительное сдавливание грудной клетки. Состояние приводит к резкому повышению до высоких цифр внутричерепного давления, к разрыву стенок сосудов и кровоизлиянию в сетчатку глаз;

Гипотония. Снижение сосудистого тонуса влечет за собой ветвистость сосудов, их сильное расширение, ощутимую пульсацию, снижение скорости кровотока, а также способствует образованию тромбов в сосудах сетчатки, повышает проницаемость стенок сосудов.

Факторы, которые способствуют возникновению опасной ангиопатии:

Повышенное внутричерепное давление;

Вредные привычки (курение, алкоголь);

Отравление (острое или хроническое);

Преклонный возраст;

Врожденные аномалии стенок сосудов;

Остеохондроз.

Существует ещё несколько разновидностей этой патологии, которые тоже иногда встречаются:

Юношеская ангиопатия. Воспалительный процесс в сосудах сетчатки развивается по неустановленной причине. Он сопровождается мелкими кровоизлияниями в стекловидное тело глаза и сетчатку. Наиболее тяжелый тип болезни, который способствует отслойке сетчатки глаз, провоцирует также возникновение катаракты и глаукомы, часто приводит к слепоте;

Ангиопатия у недоношенных новорожденных. Заболевание встречается нечасто, причиной его возникновения служит осложнение родов или родовая травма. Поражение сетчатки характеризуется пролиферативными изменениями сосудов, их сужением и нарушением кровотока;

Ангиопатия при беременности. На ранних стадиях заболевание не несет угрожающих последствий, но в запущенном виде грозит необратимыми осложнениями (отслоением сетчатки). Развиться эта патология может во второй половине беременности на фоне гипертонической болезни или других заболеваний, которые характеризуются слабостью сосудистых стенок.

К ангиопатии может привести любая патология или заболевание, негативно (прямо или косвенно) влияющее на состояние сосудов.

К наиболее распространенным причинам ангиопатии относятся:

Артериальная гипертензия различной этиологии;

Атеросклероз;

Врожденные патологии сосудистых стенок;

Системные васкулиты;

Сахарный диабет;

Повышенное внутричерепное давление;

Травматические поражения глаз;

Ушибы головы;

Некоторые заболевания крови;

Остеохондроз шейного отдела позвоночника;

Интоксикация организма.

Дополнительные факторы риска:

Пожилой возраст и пресбиопия (старческое зрение);

Работа на вредном производстве;

Курение и злоупотребление спиртными напитками;

Воздействие радиации.

Симптомы ангиопатии сетчатки глаза

Ангиопатия сосудов подразделяется на типы в зависимости от основного заболевания:

Диабетическая ангиопатия. Наиболее распространена. У больных диабетом 1 типа она отмечается в 40% случаев, у больных 2 типом – в 20%. Обычно ангиопатия начинает развиваться через 7-10 лет от начала болезни. Возможны два варианта развития: микроангиопатия и макроангиопатия. При микроангиопатии поражаются и истончаются капилляры, что приводит к нарушению микроциркуляции и кровоизлияниям. При макроангиопатии поражаются более крупные сосуды, возникают окклюзии (закупорка), что приводит к гипоксии сетчатки;

Гипертоническая ангиопатия. На фоне хронически повышенного давления происходит сужение артерий сетчатки и расширение вен. Постепенно формируется склероз сосудов, венозное русло становится ветвистым, образуются экссудаты из-за просачивания крови через стенки капилляров;

Гипотоническая ангиопатия. На фоне артериальной гипотонии, наоборот, артерии расширяются, кровоток замедляется, отмечается пульсация вен, сосуды становятся извитыми, что повышает вероятность образования тромбов. Характерными симптомами в данном случае являются ощущение пульсации в глазах и головокружение;

Травматическая ангиопатия. При травмах головы или грудной клетки, сдавливании живота, остеохондрозе может резко повыситься внутриглазное давление. Если сосуды не выдерживают нагрузки, то происходят их разрывы с последующими кровоизлияниями;

Ангиопатия при беременности. В этом случае ангиопатия носит функциональный характер и проходит сама по себе через 2-3 месяца после родов. Объясняется это тем, что увеличение объема циркулирующей крови вызывает пассивное расширение сосудов сетчатки. Другой вопрос, если диабетическая или гипертоническая ангиопатия имелась до беременности. В таком случае она с большой вероятностью начнет быстро прогрессировать.

Опасность ангиопатии состоит в том, что на ранних стадиях и в течение довольно длительного времени она протекает бессимптомно. На этапе заметного ухудшения зрения процесс обычно уже необратим.

Общие симптомы ангиопатии:

Уменьшение остроты зрения;

Появление тумана и пятен перед глазами;

Сужение поля зрения;

Чувство пульсации в глазном яблоке;

Наличие лопнувших сосудов и желтых пятен на конъюнктиве.

Дополнительные симптомы:

Кровотечения из носа;

Боли в ногах;

Кровь в моче.

Лечение ангиопатии сетчатки глаза

Лечение ангиопатии проводится строго индивидуально у каждого пациента с учетом характера болезни и степени тяжести. Медикаментозная терапия направлена на полное устранение факторов, провоцирующих эту патологию: в случае гипертонической болезни назначаются гипотензивные препараты, при сахарном диабете – лекарства, способствующие снижению уровня сахара в крови. Лечение ангиопатии сосудов сетчатки глаза проводится комплексно консервативными и оперативными методами при взаимодействии многих врачей: окулиста, хирурга-офтальмолога, терапевта, эндокринолога, кардиолога, ревматолога, невропатолога.

Терапия патологического процесса включает в себя мероприятия консервативного характера:

Прием препаратов, улучшающих микроциркуляцию крови и укрепляющих сосудистые стенки: Трентал, Пентоксифиллин, Актовегин, Вазонит, Солкосерил, Арбифлекс, Кавинтон;

Назначение медикаментозных средств, которые уменьшают сосудистую проницаемость: Добезилат, Пармидин, экстракт гинкго билоба;

Витаминотерапия препаратами группы В (В6, В1, В12, В15), С, Р, Е;

Прием лекарств, препятствующих тромбообразованию: Тромбонет, Лоспирин, Дипиридамол, Магникор, Тиклодипин;

Капли для улучшения микроциркуляции крови в глазах: Эмоксипин, Тауфон;

Медикаментозные средства для лечения первичного заболевания, спровоцировавшего ангиопатию сосудов сетчатки глаза (гипотензивные, сахароснижающие);

Физиотерапевтические процедуры: лазерное облучение, магниторезонансная терапия, иглорефлексотерапия;

Народная медицина рекомендует приём настоев из трав: ромашки, зверобоя, тысячелистника, мелиссы, боярышника, птичьего горца.

Если лечение не даёт ожидаемых результатов, а заболевание прогрессирует, для его устранения назначается хирургическая операция. Используются методы лазерной коагуляции сетчатки глаза, витрэктомия, фотокоагуляция. В запущенных случаях применяют методику лечения ангиопатии путем очищения крови при помощи гемодиализа.

Однако возможности современных офтальмологических методик не гарантируют спасения зрения при ангиопатии сосудов сетчатки глаз. Своевременное обращение к специалисту, качественная диагностика болезни, устранение её первопричины, постоянное и правильное лечение основного заболевания – залог благоприятного прогноза и полного выздоровления.

Автор статьи: Дегтярева Марина Витальевна, врач-офтальмолог, специально для сайта ayzdorov.ru

Источник

Большую часть кровотока в глазном яблоке обеспечивает основная ветвь внутренней сонной артерии, называемая глазной артерией. Она питает и сам глаз, и вспомогательный его аппарат. Питание тканей обеспечивает сеть капилляров. При этом, наибольшая значимость принадлежит сосудам, несущим кровь к сетчатке глаза и зрительному нерву – это центральная артерия сетчатки, а также задние короткие цилиарные артерии. Нарушение кровотока в них ведет к значительному снижению зрения и наступлению слепоты. В кровоток из клеток поступают и вредные продукты обмена, которые выводятся венами.

Сеть вен повторяет строение глазных артерий. Особенностью вен является отсутствие клапанов, для ограничения обратного тока крови. Вены глазницы, сообщаются с венозной сетью лица и головного мозга. Поэтому, гнойные процессы, возникающие на лице, могут распространяться по венозному кровотоку к головному мозгу, что представляет опасность для жизни человека.

Артериальная система глаза

Основная роль в кровоснабжении глаза принадлежит одной из важнейших ветвей в составе внутренней сонной артерии – глазной артерии, которая входит в глазницу по каналу зрительного нерва, вместе с ним.

Внутри глазницы она отделяет основные ветви: центральную артерию сетчатки, слезную артерию, задние короткие и длинные цилиарные артерии, надглазничную артерию, мышечные артерии, решетчатые артерии (передние и задние), внутренние артерии век, надблоковую артерию, артерию спинки носа.

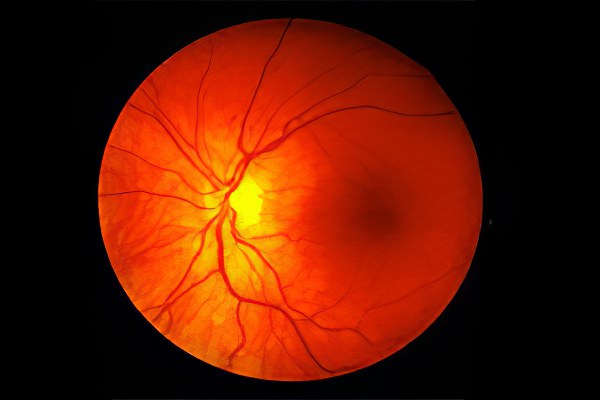

Роль центральной артерии сетчатки – питание части зрительного нерва, для чего от нее отделяется веточка – центральная артерия зрительного нерва. Она проходит внутри зрительного нерва, и выходит сквозь диск зрительного нерва непосредственно на глазное дно. Здесь, она делится на ветви, образуя довольно густую сеть капилляров, которые питают внутренние слои сетчатой оболочки и внутриглазной отрезок зрительного нерва.

Изредка на глазном дне может обнаруживаться дополнительный кровеносный сосуд, принимающий участие в питании макулярной области – это, цилиоретинальная артерия, берущая начало в задней короткой цилиарной артерии. Когда нарушается ток крови центральной артерии сетчатки, на цилиоретинальную артерию ложится задача обеспечения питанием макулярной зоны, что предупредит снижение центрального зрения.

Глазная артерия разветвляется на 6-12 задних коротких цилиарных артерий, которые ответвившись входят в склеру, огибая зрительный нерв, с образованием артериального круга, который обеспечивает кровоснабжение отрезка зрительного нерва после выхода его из глаза. Вместе с тем, они обеспечивают кровоток непосредственно в сосудистой оболочке глаза. Эти артерии не подходят к цилиарному телу и радужной оболочке, что делает воспалительные процессы переднего и заднего отрезка глаза относительно изолированными.

Глазная артерия также дает начало двум задним длинным цилиарным артериям, которые проходят склеру с двух боков зрительного нерва, а затем проходя по околососудистому пространству, достигают цилиарного тела. В цилиарном теле происходит объединение задних длинных цилиарных артерий и передних ресничных артерий – ветвей мышечных артерий, а также, частично и задних коротких цилиарных артерий, с образованием большого артериального круга радужки. Он располагается в зоне корня радужной оболочки, ветви отходящие от него направляются к зрачку. В пограничной зоне зрачкового пояска и ресничного пояска радужки, эти ответвления и создают малый артериальный круг. Радужка и цилиарное тело получают кровоснабжение по своим ветвям и малому артериальному кругу.

Мышечные артерии, обеспечивают кровоснабжение всех мышц глаза, а артерии прямых мышц разветвляются веточками передних цилиарных артерий, которые, также делятся, образуя сосудистые сети в лимбе, соединенные с магистралями задних длинных цилиарных артерий.

Внутренние артерии век находятся в толще кожи, затем выходят на поверхность век и соединяются с наружными артериями – веточками слезной артерии. В результате подобного слияния, образуются нижняя и верхняя артериальные дуги век, по которым происходит их кровоснабжение.

Несколько веточек артерий век, выходят на заднюю поверхность, обеспечивая кровоснабжение конъюнктивы – это задние конъюнктивальные артерии. Рядом со сводами конъюнктивы происходит соединение их и передних конъюнктивальных артерий – ветвей передних цилиарных артерий, которые питают конъюнктиву органа зрения.

Слезная железа получает питание от слезной артерии, которая кроме того обеспечивает кровоток наружной и верхней прямой мышцы, так как проходит рядом. Далее она участвует в кровоснабжении век. Выходя из глазницы сквозь надглазничную вырезку в лобной кости, надглазничная артерия запитывает область верхнего века одновременно с надблоковой артерией.

В кровоснабжении слизистой оболочки носа, а также решетчатого лабиринта принимают участие решетчатые артерии (передние и задние).

Кровообращение глаза обеспечивают и другие магистрали: подглазничная артерия – ответвление верхнечелюстной артерии, которая участвует в обеспечении питанием нижнего века, прямой и косой нижних мышц, слезной железы со слезным мешком и лицевая артерия, которая отделяет угловую артерию для питания внутренней области век глаз.

Венозная система глаза

Венозная система обеспечивает отток крови от глазных тканей. Ее основное звено – центральная вена сетчатки, занята оттоком крови от структур, которые снабжает одноименная артерия. Затем она соединяется с верхней глазной веной в пещеристом синусе.

Вортикозные вены заняты в отводе крови от сосудистой оболочки. Четыре из них отводят кровь от одноименного участка глаза, затем две верхние вены сливаются с верхней глазной веной, а две нижние – с нижней.

Во всем остальном, венозный отток органов глазницы и глаза повторяет артериальное кровоснабжение, происходящее в обратном порядке. Основная масса вен оттекает в покидающую глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, верхнюю глазную вену, остальные – в нижнюю глазную вену, которая как правило, имеет две ветви. Одна из них соединена с верхней глазной веной, путь второй лежит сквозь нижнюю глазничную щель.

Особенность венозного оттока – это отсутствие в венах клапанов и довольно тесная связь между венозными системами глаз, лица, головного мозга, что представляет собой серьезную опасность для жизни, при возникновении гнойных воспалений.

Методы диагностики болезней сосудистой системы глаза

- Офтальмоскопия – процедура оценки здоровья сосудов глазного дна.

- Ультразвуковая доплерография – процедура оценки сосудистого кровотока.

- Реография – определение цифровых значений оттока/притока крови.

- Флуоресцентная ангиография – исследование состояния сосудов сетчатки и хориоидеи, с применением контрастного вещества.

Симптомы сосудистых заболеваний глаза

- Тромбоз ветвей либо центральной вены сетчатки.

- Нарушение тока крови в ветвях либо в центральной артерии сетчатки.

- Папиллопатия.

- Ишемическая нейропатия (передняя и задняя).

- Глазной ишемический синдром.

При нарушении кровотока, кровоизлиянии в макулу, отеке, нарушении кровотока в зрительном нерве – возникает снижение зрения.

Когда изменения кровотока не затрагивают зону макулы, оно проявляется только нарушениями периферического зрения.

Болезни с поражением сосудов глаза

- Поражение сосудов глаза при общих заболеваниях (сахарном диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе и пр.)

- Воспаление сосудов глаза.

- Тромбоз (окклюзия) асосудов сетчатки.

- Ангиопатия сосудов сетчатки.

Источник

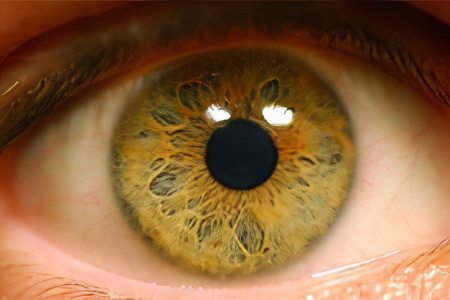

Сетчатка – самая внутренняя оболочка глаза, являющаяся высокодифференцированной нервной тканью, играющей важнейшую роль в обеспечении зрения.

Сетчатка состоит из десяти слоев, содержащих нейроны, кровеносные сосуды и другие структуры. Уникальность строения сетчатки обеспечивает функционирование зрительного анализатора.

Сетчатка имеет две основные функции: центральное и периферическое зрение. Их осуществление обеспечивается специальными рецепторами – палочками и колбочками. Данные рецепторы трансформируют световые лучи в нервные импульсы, которые далее по зрительному тракту передаются в ЦНС. Благодаря центральному зрению человек может четко видеть объекты, расположенные перед ним на различном расстоянии, читать и выполнять работы на близком расстоянии. Благодаря периферическому зрению человек ориентируется в пространстве. Наличие колбочек трех видов, которые воспринимают различной длины световые волны, обеспечивает восприятие цветов, оттенков.

Строение сетчатки

Сетчатка имеет оптическую область, являющуюся светочувствительной. Данная область распространяется до зубчатой линии. Также имеются нефункциональные зоны: ресничная и радужковая, которые содержат лишь два слоя клеток. В ходе эмбрионального развития сетчатка формируется из той же части нервной трубки, которая дает начало центральной нервной системе. Именно поэтому ее характеризуют как вынесенную на периферию часть мозга.

Слои сетчатки:

- внутренняя пограничная мембрана;

- волокна зрительного нерва;

- ганглиозные клетки;

- внутренний плексиформный слой;

- внутренний нуклеарный;

- наружный плексиформный;

- наружный нуклеарный;

- наружная пограничная мембрана;

- слой палочек и колбочек;

- пигментный эпителий.

Основной функцией сетчатки является восприятие света. Это обеспечивается благодаря наличию рецепторов двух типов:

- палочки – около 100-120 миллионов;

- колбочки – около 7 миллионов.

Свое название рецепторы получили благодаря форме.

Существует три вида колбочек, которые содержат по одному пигменту – красный, зеленый, сине-голубой. Именно благодаря этим рецепторам человек различает цвет.

Палочки имеют в составе пигмент родопсин, поглощающий красные лучи спектра. В ночное время преимущественно функционируют палочки, днем – колбочки, в сумерках все фоторецепторы на определенном уровне активны.

Фоторецепторы в различных областях сетчатки распределены неравномерно. Центральная зона сетчатки (фовеа) – это область наибольшей плотности колбочек. Плотность расположения колбочек к периферическим отделам уменьшается. В то же время центральная область не содержит палочек, их наибольшая плотность вокруг центральной зоны, а к периферии плотность несколько уменьшается.

Зрение представляет собой очень сложный процесс, являющийся результатом сочетания возникающих в фоторецепторах реакций под воздействием световых лучей, передачи нервных импульсов в биполярные, ганглиозные нервные клетки, по волокнам зрительного нерва, а также обработки полученной информации в коре головного мозга.

Чем меньше фоторецепторов соединено с последующей за ними биполярной клеткой и далее с ганглиозной клеткой, тем выше зрительная разрешающая способность. В центральной зоне сетчатки (фовеа) одна колбочка соединяется с двумя ганглиозными клетками, в отличие от этого в периферических зонах множество рецепторных клеток соединены с небольшим количеством биполярных клеток, малым количеством ганглиозных клеток, передающих импульсы по аксонам в головной мозг. Следовательно, область макулы, где концентрация колбочек высокая, характеризуется качественным зрением, при этом палочки периферических отделов обеспечивают периферическое зрение, менее четкое.

Сетчатка содержит два типа нервных клеток:

- горизонтальные – располагаются в наружном плексиформном слое;

- амакриновые – находятся во внутреннем плексиформном слое.

Эти два типа нейронов обеспечивают взаимосвязь между всеми нервными клетками сетчатки.

В медиальной половине сетчатки (ближе к носу) приблизительно в 4 миллиметрах от центральной зоны расположен диск зрительного нерва. Эта область полностью лишена светочувствительных рецепторов, поэтому в месте ее проекции в поле зрения определяется слепая зона.

Сетчатка имеет разную толщину на различных участках. Наиболее тонкая часть сетчатки находится в центральной зоне – фовеа, которая обеспечивает наиболее четкое зрение, самая толстая часть – в зоне диска зрительного нерва.

Сетчатка прилежит к сосудистой оболочке и прочно крепится к ней только вдоль зубчатой линии, по периферии макулярной области и вокруг зрительного нерва. Все остальные области характеризуются рыхлым соединением сетчатки и сосудистой оболочки, и в этих зонах наиболее вероятна отслойка сетчатки.

Трофика сетчатки обеспечивается за счет двух источников: внутренние шесть слоев получают питание из системы центральной артерии сетчатки, наружные четыре – непосредственно из сосудистой оболочки (ее хориокапиллярного слоя). Сетчатка не имеет чувствительных нервных окончаний, поэтому патологические процессы сетчатки не сопровождаются болью.

Видео о строении сетчатки глаза

Диагностика патологии сетчатки

Для исследования функционального состояния сетчатки и ее структуры применяются следующие методы:

- визометрия (исследование остроты зрения);

- диагностика цветоощущения, цветовых порогов;

- более тонкой методикой исследования макулярной области является определение контрастной чувствительности;

- периметрия – исследование полей зрения с целью выявления выпадений;

- офтальмоскопия;

- электрофизиологические диагностические методы;

- с целью определения структурных изменений сетчатки применяется оптическая когерентная томография (ОКТ);

- диагностика сосудистых изменений проводится путем флюоресцентной ангиографии;

- для регистрации изменений глазного дна с целью их контроля в динамике используется фотографирование глазного дна.

Симптомы поражения сетчатки

При повреждении сетчатки основным симптомом является снижение остроты зрения. Локализация очага поражения в центральной зоне сетчатки характеризуется существенным снижением зрения, возможна полная его потеря. Поражение периферических отделов может протекать без ухудшения зрения, что усложняет своевременную диагностику. Длительно такие заболевания могут протекать бессимптомно, часто выявляются только при диагностике периферического зрения. Обширное поражение периферического отдела сетчатки сопровождается выпадением участка поля зрения, снижением ориентировки при плохой освещенности (гемералопия), изменением цветовосприятия. Отслойка сетчатки характеризуется появлением вспышек и молний в глазу, искажений зрения. Частой жалобой также является появление черных точек, пелены перед глазами.

Болезни сетчатки

Заболевания сетчатки могут иметь врожденный или приобретенный характер.

Врожденные заболевания:

- колобома сетчатки;

- миелиновые волокна сетчатки;

- альбинотическое глазное дно.

Приобретенные заболевания сетчатки:

- воспалительные процессы (ретиниты);

- ретиношизис;

- отслойка сетчатки;

- патология кровотока в сосудах сетчатки;

- берлиновское помутнение сетчатки (вследствие травмы);

- ретинопатия – повреждение сетчатки при общих заболеваниях (артериальной гипертензии, сахарном диабете, заболеваниях крови);

- очаговая пигментация сетчатки;

- кровоизлияния (интраретинальные, преретинальные, субретинальные);

- опухоли сетчатки;

- факоматозы.

Источник