Введение анестетика в сосуд

Наиболее частые осложнения – проколы кровеносных сосудов при инъекционной местной анестезии. Обычно после прокола сосуда тонкой иглой кровотечение прекращается через несколько секунд. В редких случаях может наблюдаться гематома. Опредённую опастность представляет повреждение сосудов у больных с геморрагическим диатезом. Относительным противопоказанием к проведению инъекционных видов местной анестезии является лечение больных антикоагулянтами. Особенно опастно кровоизлияние в спинной мозг, перидуральное пространство и в область глазницы. При несвоевременном диагностировании или неправильном лечении эти осложнения могут привести к слепоте, тяжёлым неврологическим осложнениям и даже смерти. Клинически первыми признаками кровоизлияния в субарахноидальное пространсво являются неврологические расстройства, отмеченные через несколько часов после окончания блокады. У больного снижается артериальное давление и учащается пульс. Кровоизлияние в орбиту проявляется в виде припухлости век и экзофтальма; одновременно больной жалуется на ухудшение зрения и боль в глазу.

Проифилактика повреждений сосудов сводиться к тщательной проверке игл перед анестезией на отсутствие деформации конца иглы и к точному следованию принятой методике обезболивания. Желательно использовать тонкие иглы с концами без заусениц. Особенно опастны иглы, у которых заострённый конец деформирован в виде “рыболовного крючка”. При проколе сосуда необходимо сразу сдавить пальцем место кровотечения.

Реакция организма зависит прежде всего от скорости нарастания концентрации анестетика в крови. В клинике применят метод общей анестезии с помощью внутривенного введения некоторых местных анестетиков. Ксикаин, используемый кардиологами как для профилактики, так и для лечения сердечных аритмий, также вводят внутривенно, медленно. Однако нераспознанное внутрисосудистое введение местного анестетика представляет собой несомненную опасность. Внутриартериальное попадание местного анестетика несколько менее опастно по сравнению с внутривенным, ибо приосходит фильтрация раствора через кровоснабжаемые ткани. Исключением из этого правила является введение анестетика в сонную артерию при манипуляциях в области шеи, когда он попадает непосредственно в ткань головного мозга. Внутрисосудистое инъецирование местного анестетика может проявляться интоксикацией различной степени. К профилактическим мероприятиям по предупреждению ошибочного внутрисосудистого введения местных анестетиков необходимо отнести обязательное проведение аспирационной пробы. Кроме того, нужно учитывать, что применение местных анестетиков в минимально эффективных концентрациях снижает опастность токсических реакций при внутрисосудистой инъекции. Проколы полых органов при различных видах регионарной анестезии встречаются крайне редко. Иногда приходится сталкиваться с повреждением лёгкого при надключичной анестезии плечевого сплетения и блокады межрёберных нервов. Прокол париетальной плевры иглой, как правило, остаётся незамеченным и к возникновению пнемоторакса не приводит. По различным статистическим данным, частота пневмоторакса при упомянутых видах местной анестезии в большей степени зависит от опыта и степени квалификации выполняющего анестезию. Симптомы попадания воздуха в плевральную полость могут возникать как сразу после анестезии, так и спустя несколько часов. Симптомы повреждения плевры и лёгкого могут проявляться двояко. При повреждении плевры без пневмоторакса могут появиться боль в груди на стороне манипуляции и кашель. При возникновении пневмоторакса во время проведения анестезии иногда слышен присасывающий звук, появляются резкие боли в груди, дыхание становится поверхностным, имеет место тахикардия. Диагностическими признаками могут служить кровохарканье, подкожная и медиастинальная эмфиземы различной степени выраженности. Рентгенологически диагноз устанавливается окончательно. В тяжёлых случаях к вышеперечисленным симптомам присоединяется страх, удушье, снижение артериального давления, резко выраженная тахикардия, диспноэ, выражененая дыхательная недостаточность. В поражённой области аускультативно выявляется ослабленное дыхание, перкуторно усиление звука и рентгенологически коллабирование лёгочной ткани. Наиболее опасен клапанный пневторакс, при котором смещаются органы средостенья, нарушается гемодинамика и возникает компрессия здорового лёгкого. Обычно гемопневмоторакс является следствием глубокого нарушения техники анестезии межрёберных нервов. паренхиматозных и полых органов в брюшной полости при регионарной анестезии относятся к казуистике. Основным методом профилактики прокола полых органов является тщательное соблюдение техники анестезии. Лечение пневмоторакса зависит от тяжести состояния больного. В лёгких случаях необходимо обеспечить постельный режим на 5-7 дней. В тяжёлых случаях проводят симптоматическую терапию для устранения дыхательной недостаточности и обеспечивает дренаж коллабированного лёгкого до полного расправления лёгочной ткани.

Источник

Во избежание попадания местного анестетика в просвет сосуда каждый раз перед введением раствора следует подтягивать поршень шприца на себя, а затем повторить аспирацию после поворота иглы вокруг оси на 180грд.

Поскольку в ходе инфильтрационной анестезии расходуется повышенное количество местного анестетика, для ее выполнения рекомендуются наименее токсичные препараты и минимальные концентрации растворов (0,25—0,5% раствор новокаина, тримекаина, лидокаина).

Перед началом анестезии очерчивают операционное поле, в пределах которого осуществляют послойную инфильтрацию тканей.

Инфильтрация из глубины к поверхности предпочтительнее введения от поверхности в глубину еще и потому, что при ней не нарушается анатомическая структура тканей. При длительных сроках операции, чтобы безболезненно ушить кожу, в конце вмешательства ее дополнительно инфильтрируют вблизи краев. Важнейшее правило выполнения местной анестезии состоит в постоянном стремлении получить максимальную степень обезболивания при использовании минимальных объемов и наименее концентрированных растворов.

Неукоснительное следование этому правилу заметно уменьшает частоту различных осложнений (токсические эффекты, аллергические реакции). Особую осторожность следует проявлять при добавлении сосудосуживающих средств и не превышать концентрации адреналина 1 : 200 000.

Рассмотрим технику местной анестезии при операциях и манипуляциях в различных анатомических областях. Слизистые оболочки анестезируют нанесением кисточкой, тампоном либо пульверизатором 4% раствора лидоканна или 5% раствора кокаина. Достигаемый таким способом местноанестезирующий эффект обеспечивает безболезненное выполнение инструментальных исследований, небольших вмешательств в полости носа, на поверхности глаза. К местной анестезии слизистой оболочки полости рта, глотки, гортани прибегают при необходимости интубации больного без выключения сознания.

Однако от местной анестезии отказываются в ургентной практике при наличии «полного желудка» больного, так как выключение защитных рефлексов повышает риск регургитации. Наиболее простым способом анестезии гортани является непосредственное введение местноанестезирующего раствора в просвет трахеи.

Верхнюю лапаротомию можно выполнить под местной анестезией, но лишь когда отсутствуют условия для проведения иных способов обезболивания и при наличии специалистов, владеющих данной методикой. Вначале инфильтрируют 0,25—0,5% раствором местного анестетика подкожную жировую клетчатку по обеим сторонам от белой линии живота на всем протяжении от мечевидного отростка до пупка.

На втором этапе анестезии прокалывают фасцию в нескольких местах и создают под ней депо из 10 мл 1% раствора местного анестетика с добавлением адреналина. На следующем (внутрибрюшинном) этапе необходимо тщательно блокировать основные рефлексогенные зоны и в первую очередь — корень брыжейки. С особой тщательностью раствор местного анестетика вводят повторно субперитонеально на широкой площади не только у краев, но и вдали от операционного разреза.

Следует постоянно контролировать общий расход препарата и не допускать его превышения против рекомендуемых доз, а при ухудшении гемодинамики постоянно вносить поправку в сторону уменьшения общего количества местного анестетика. По нагрузке на основные системы жизнеобеспечения, эффективности блокады ноцицептивной импульсации и обеспечению мышечной релаксации данный способ заметно уступает любому виду общей анестезии.

Местная анестезия для выполнения нижней лапаротомии осуществляется аналогичным способом. Рекомендуется ромбовидная инфильтрация тканей между пупком и лонным сочленением. Общий расход анестетика также не превышает установленных норм плюс сокращение стандартных доз на расстройстве периферической гемодинамики (шок) в 1,5—2 раза (400—500 мг новокаина, 300 мг лидокаина, 250—300 мг тримекаина). Под местной

инфильтрационной анестезией можно выполнить нижнюю лапаротомию с последующими несложными видами интраабдоминальных вмешательств, таких, например, как sectio alta.

Термином «нервная блокада» обозначают временное или продолжительное выключение соматических либо вегетативных нервных путей путем введения растворов местных анестетиков. Различают лечебные, диагностические и прогностические блокады важнейших нервных проводников.

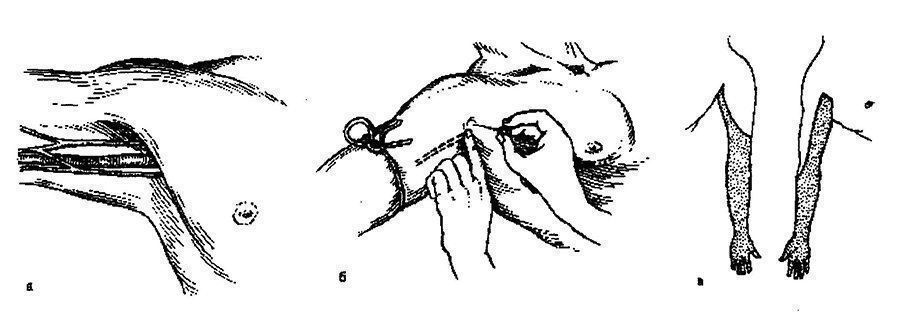

Блокада межреберных нервов

Блокада межреберных нервов (межреберный блок) очень часто применяется для ликвидации боли при множественных переломах ребер и для послеоперационного обезболивания в торакальной хирургии. Вкол иглы производят по линии, параллельной позвоночнику, сбоку от поперечных отростков позвонков, отступив от них примерно на ширину ладони (рис. 1). Кожу перед вколом иглы следует оттянуть в краниальном направлении, иглу провести по нижнему краю ребра.

Рис. 1. Блокада межреберных нервов. а — топографические ориентиры; б — способ введения иглы.

После того как кожу отпускают, конец иглы сам смещается ко внутренней стороне ребра; вводят 0,5—1 % раствор местного анестетика. В итоге вблизи каждого нерва формируется депо местного анестетика в объеме 1 мл его раствора (около 10 мг на каждый межреберный сегмент).

Следует проводить инфильтрацию не только межреберных промежутков, соответствующих поврежденным сегментам, но и по одному интеркостальному нерву в краниальном и каудальном направлениях. Достигаемый с помощью межреберной блокады обезболивающий эффект (при переломах ребер, невралгии) одновременно является мерой устранения ОДН и профилактики пневмонии, что весьма актуально в пожилом возрасте.

Межреберная блокада противопоказана после операции резекции легкого на противоположной стороне. К возникновению осложнений может привести прямое попадание раствора местного анестетика в сосуд, плевральную полость; возможно развитие пневмоторакса.

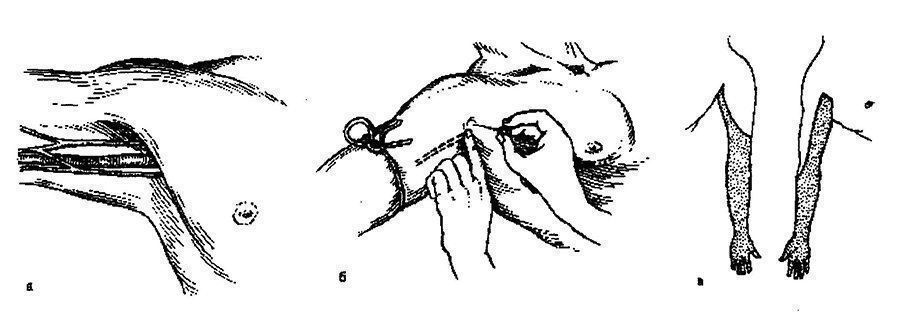

Анестезию плечевого сплетения по Куленкампффу

Анестезию плечевого сплетения по Куленкампффу проводят в положении больного на спине с головой, повернутой в сторону от места блокады. Рука на стороне манипуляции вытянута вдоль туловища. Отметка для вкола иглы производится на коже в точке, где еще ощущается пульсация подключичной артерии. Иглу длиной 5 см проводят в медиальнозаднем направлении на боковые отростки II—III грудных позконков.

До момента, пока игла коснется I ребра, она проходит зону сплетения; в этот момент больной ощущает парестезии. Тогда и следует вводить до 20 мл 1—2% раствора местного анестетика с добавлением адреналина (общая доза анестезирующего агента до 400 мг). Данная методика показана, когда необходимо обеспечить обезболивание верхней конечности и в то же время избежать ишемии.

К противопоказаниям относятся сердечно-сосудистая недостаточность, эмфизема, перенесенная на противоположной стороне резекция легкого. Нередко развивающиеся осложнения в виде пневмоторакса и прямого попадания иглы и раствора анестетика в сосуд побуждают чаще прибегать к блокаде тех же проводников на плече (рис. 2).

Рис. 2. Анестезия плечевого сплетения по Куленкампффу. а — топографические ориентиры; б — способ ввения иглы; в — зона анестезии.

Аксиллярный блок на плече выполняют при отведенной на 90° руке. Пальпаторно определяют место пульсации подкрыльцовой артерии и, отступив от него в сторону, вводят 30 мл 1 % раствора лидокаина с добавлением адреналина.

Во время введения раствора ассистент должен сильно надавливать пальцами на сосудисто-нервный пучок, чем достигается распространение раствора вдоль плеча в краниальном направлении до нервного сплетения. Для достижения той же цели можно использовать жгут. Правильное местоположение иглы удостоверяет передаваемая через нее пульсация артерии. Общее количество затрачиваемого анестетика на блокаду не превышает 300 мг.

Методика обеспечивает хорошее обезболивание при оперативных вмешательствах, выполняемых на уровне до середины плеча. Иногда развивается ишемия, которая сопровождается болезненными ощущениями. Специфических противопоказаний не существует. Однако имеется повышенный риск попадания анестетика в артерию, и поэтому каждый раз перед введением раствора необходимо дважды подтягивать поршень шприца (во второй раз после поворота иглы на 180°), чтобы убедиться в отсутствии крови.

При случайном попадании в артерию иглу немедленно удаляют, а место пункции прижимают на 3 мин. В ходе проведения блокады следует учитывать неглубокое анатомическое расположение сосудисто-нервного пучка (непосредственно под кожей не более 2—3 см) и медленное развитие анестезии (максимум действия на 3-й минуте). Использование бупивакаина увеличивает продолжительность регионарной анестезии до 12 ч.

Приводим также методику блокады надлопаточного нерва. Иглу длиной 5 см вводят на середине лопаточной ости в краниолатеральном направлении. Когда на глубине 1—1,5 см проходят вырезку лопатки, вводят раствор местного анестетика и дожидаются появления колющей боли в плечевом суставе. Блокада показана при изолированных болях в плечевом суставе и при плечеключичном синдроме. Особых опасностей и специфических противопоказаний не существует.

Местная анестезия лучезапястного сустава проводится с использованием 1 % раствора местноанестезирующего препарата с добавлением адреналина. Инъекцию 2 мл смеси производят глубже длинной мышцы ладони и еще по 2 мл раствора вводят по обеим сторонам от его сухожилия.

Затем раствор инъецируют под сухожилие локтевого сгибателя кисти. На уровне проксимальной щели сустава производят кругообразную инфильтрацию тканей 0,5% раствором анестетика в объеме около 10 мл с добавлением адреналина. В итоге блокируются все три нерва этой зоны с их ветвями — локтевой, срединной, лучевой. Эта методика позволяет выполнить любые операции на кисти.

В.Н. Цибуляк, Г.Н. Цибуляк

Источник

В медицине местной анестезией называют временное «отключение» чувствительности тканей в месте проведения процедур, которые могут вызвать острую боль или сильный дискомфорт. Достигается это путем блокады рецепторов, отвечающих за формирование болевого импульса, и чувствительных волокон, по которым проводятся эти импульсы проводятся в головной мозг.

Что такое местная анестезия

Главная отличительная особенность местной анестезии – нахождение человека в сознании во время ее действия. Этот вид анестезии действует на рецепторы, которые расположены ниже уровня груди. Помимо полного обезболивания местная анестезия позволяет устранить и другие тактильные ощущения, включая температурное воздействие, давление на ткани или их растяжение.

Проведение местной анестезии возможно на следующих участках:

- на поверхности слизистых оболочек различных органов – трахеи, гортани, мочевого пузыря, бронхов и так далее;

- в толще ткани – костных, мышечных или мягких;

- по направлению нервного корешка, выходящего за границы оболочки спинного мозга.

- в проводящих импульс нервных клетках спинного мозга.

Главная цель, которую преследует проведение местной анестезии, – блокирование возникновения импульсов и их передачи с сохранением сознания.

Виды местной анестезии

В медицине встречаются следующие разновидности анестезии, отличающиеся по некоторым признакам и сфере применения:

- терминальная;

- инфильтрационная;

- регионарная;

- внутрисосудистая.

Каждая разновидность имеет перечень показаний и противопоказаний, которые необходимо учитывать при их проведении.

Терминальная анестезия

Этот вид известен также как аппликационная или поверхностная анестезия. Основные сферы применения – стоматология, гастроэнтерология и проктология. От других видов терминальная местная анестезия (наркоз) отличается методом проведения: анестетики в форме спрея, геля или мази наносятся на поверхность кожного покрова или слизистых оболочек.

В проктологии местноанестезирующие гели и спрей (Катетджель, Лидохлор, Лидокаин и др.) используются при проведении проктологического осмотра и диагностических манипуляций: ректального осмотра, аноскопии, ректороманоскопии. Исследование при этом становится практически безболезненным. Также местная анестезия в проктологи применяется при проведении некоторых лечебных манипуляций: латексного лигирования геморроидальных узлов, склеротерапии геморроя, инфракрасной коагуляции внутренних геморроидальных узлов, а также при биопсии из прямой кишки.

Инфильтрационная анестезия

Применяется в стоматологии и хирургии, и представляет собой введение специальных растворов в мягкие ткани. Результатом проведения процедуры, помимо выраженного анестетического эффекта,становится повышение давления в тканях, и, как следствие, сужение кровеносных сосудов в них.

Регионарная анестезия

Этот вид подразумевает введение анестетика вблизи крупных нервных волокон и их сплетений, благодаря чему происходит обезболивание на локализованных участках. Она подразделяется на следующие виды местной анестезии:

- проводниковая, с введением препаратов возле ствола периферического нерва или нервного сплетения;

- спинальная, с введением препаратов в пространство между оболочками спинного мозга и «отключает» болевые рецепторы на обширном участке тела;

- эпидуральная анестезия, с введением лекарств в пространство между спинным мозгом и стенками спинномозгового канала через специальный катетер.

Внутрисосудистая анестезия

Применяется преимущественно при хирургических вмешательствах на конечностях. Введение препаратов возможно только при наложении кровоостанавливающего жгута. Анестетик вводится в кровеносный сосуд, расположенный вблизи нерва, отвечающего за чувствительность конечности на участке ниже места введения препарата.

Последние годы, в связи с появление более эффективных местных анестетиков, существенно увеличилось количество проктологических операций, проводимых с использование местных анестетиков. Кроме того, нашими специалистами разработана методика комбинированного наркоза – сочетание местной анестезии и внутривенного наркоза. Это существенно снижает токсичность общего наркоза и уменьшает выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде, что позволяет пациенту быстрее восстановиться после операции.

Наиболее часто при проведении проктологических операции (геморроидэтомии, иссечении анальных трещин, небольших параректальных свищей, полипов прямой кишки) применяется параректальная блокада, а также спинальная анестезия.

Препараты для местной анестезии

Для осуществления местного обезболивания применяются следующие препараты:

- Новокаин;

- Дикаин;

- Лидокаин;

- Тримекаин;

- Бупивакаин;

- Наропин;

- Ультракаин.

Каждый из них эффективен при проведении определенного вида анестезии. Так, Новокаин Дикаин и Лидокаин чаще применяются при необходимости обезболить кожные покровы и слизистые, в то время как более мощные препараты, такие как Наропин и Бупивакаин, используются для спинальной и эпидуральной анестезии.

Показания к проведению местной анестезии

Все методы местной анестезии имеют одинаковый перечень показаний, и применяются при необходимости на короткое время (до полутора часов) обезболить определенную область. Использовать их рекомендуется:

- для проведения хирургического не полостном вмешательстве или небольших полостных операций, длительность проведения которых не превышает 60-90 минут;

- при непереносимости общего наркоза;

- если пациент находится в ослабленном состоянии;

- при необходимости проведения диагностических процедур на фоне выраженного болевого синдрома;

- при отказе пациента от общего наркоза;

- у пациентов в пожилом возрасте;

- когда нельзя использовать общий наркоз.

Противопоказания

Противопоказаниями к проведению местной анестезии являются следующие состояния:

- нервное возбуждение;

- психические заболевания;

- непереносимость анестетиков;

- детский возраст.

Не используют местное обезболивание и при большом объеме лечебных или диагностических манипуляций, которые могут занять много времени.

Возможные осложнения при использовании местной анестезии

Использование местных анестетиков несет определенные риски, в число которых входят несколько типов осложнений:

- поражение ЦНС и проводящей системы сердца;

- повреждение тканей позвоночника, нервных корешков и оболочки спинного мозга;

- нагноения в месте введения анестетика;

- аллергические реакции.

В большинстве случаев перечисленные проблемы возникают при нарушении техники проведения анестезии, или при недостаточно полном сборе анамнеза.

Как задать вопрос специалисту

Более подробно узнать о видах и методах проведения местной анестезии в нашей клинике можно у врача анестезиолога, проконсультироваться с которым можно в режиме онлайн. Заполните расположенную ниже форму с указанием адреса своей электронной почты, чтобы узнать больше информации от специалиста.

Амбулаторная проктология в Санкт – Петербурге. Консультация проктолога, современные методы лечения геморроя.

Источник