Высота жидкости от диаметра сосуда

Сообщающиеся сосуды – это сосуды, соединенные между собой ниже уровня жидкости в каждом из сосудов. Таким образом жидкость может перемещаться из одного сосуда в другой.

Перед тем как понять принцип действия сообщающихся сосудов и варианты их использования необходимо определиться в понятиях, а точнее разобраться с основным уравнением гидростатики.

Итак, сообщающиеся сосуды имеют одно общее дно и закон о сообщающихся сосудах гласит:

Какую бы форму не имели такие сосуды, на поверхности однородных жидкостей в состоянии покоя на одном уровне действует одинаковое давление.

Для иллюстрации этого закона и возможностей его применения начнем с рассмотрения основного уравнения гидростатики.

Основное уравнение гидростатики

P = P1 + ρgh

где P1 – это среднее давление на верхний торец призмы,

P – давление на нижний торец,

g – ускорение свободного падения,

h – глубина погружения призмы под свободной поверхностью жидкости.

ρgh – сила тяжести (вес призмы).

Звучит уравнение так:

Давление на поверхность жидкости, произведенное внешними силами, передается в жидкости одинаково во всех направлениях.

Из написанного выше уравнения следует, что если давление, например в верхней точке изменится на какую-то величину ΔР, то на такую же величину изменится давление в любой другой точке жидкости

Доказательство закона сообщающихся сосудов

Возвращаемся к разговору про сообщающиеся сосуды.

Предположим, что имеются два сообщающихся сосуда А и В, заполненные различными жидкостями с плотностями ρ1 и ρ2. Будем считать, что в общем случае сосуды закрыты и давления на свободных поверхностях жидкости в них соответственно равны P1 и P2.

Пусть поверхностью раздела жидкостей будет поверхность ab в сосуде А и слой жидкости в этом сосуде равен h1. Определим в заданных условиях уровень воды в сообщающихся сосудах – начнем с сосуда В.

Гидростатическое давление в плоскости ab, в соответствии с уравнение гидростатики

P = P1 + ρgh1

если определять его, исходя из известного давления P1 на поверхность жидкости в сосуде А.

Это давление можно определить следующим образом

P = P2 + ρgh2

где h2 – искомая глубина нагружения поверхности ab под уровнем жидкости в сосуде В. Отсюда выводим условие для определения величины h2

P1 + ρ1gh1 = P2 + ρ2gh2

В частном случае, когда сосуды открыты (двление на свободной поверхности равно атмосферному), а следовательно P1 = P2 = Pатм , имеем

ρ1h1 = ρ2h2

или

ρ1 / ρ2 = h2 / h1

т.е. закон сообщающихся сосудов состоит в следующем.

В сообщающихся сосудах при одинаковом давлении на свободных поверхностях высоты жидкостей, отсчитываемые от поверхности раздела, обратно пропорциональны плотностям жидкостей.

Свойства сообщающихся сосудов

Если уровень в сосудах одинаковый, то жидкость одинаково давит на стенки обоих сосудов. А можно ли изменить уровень жидкости в одном из сосудов.

Можно. С помощью перегородки. Перегородка, установленная между сосудами перекроет сообщение. Далее доливая жидкость в один из сосудов мы создаем так называемый подпор – давление столба жидкости.

Если затем убрать перегородку, то жидкость начнет перетекать в тот сосуд где её уровень ниже до тех пор пока высота жидкости в обоих сосудах не станет одинаковой.

В быту этот принцип используется например в водонапорной башне. Наполняя водой высокую башню в ней создают подпор. Затем открывают вентили, расположенные на нижнем этаже и вода устремляется по трубопроводам в каждый подключенный к водоснабжению дом.

Приборы основанные на законе сообщающихся сосудов

На принципе сообщающихся сосудов основано устройство очень простого прибора для определения плотности жидкости. Этот прибор представляет собой два сообщающихся сосуда – две вертикальные стеклянные трубки А и В, соединенные между собой изогнутым коленом С. Одна из вертикальных трубок заполняется исследуемой жидкостью, а другая жидкостью известной плотности ρ1 (например водой), причем в таких количествах, чтобы уровни жидкости в среднем колене находились на одной и той же отметке прибора 0.

Затем измеряют высоты стояния жидкостей в трубках над этой отметкой h1 и h2. И имея ввиду, что эти высоты обратно пропорциональны плотностям легко находят плотность исследуемой жидкости.

В случае, когда оба сосуде заполнены одной и той же жидкостью – высоты, на которые поднимется жидкость в сообщающихся сосудах, будут одинаковы. На этом принципе основано устройство так называемого водометного стекла А. Его применяют для определения уровня жидкости в закрытых сосудах, например резервуарах, паровых котлах и т.д.

Принцип сообщающихся сосудов заложен в основе ряда других приборов, предназначенных для измерения давления.

Применение сообщающихся сосудов

Простейшим прибором жидкостного типа является пьезометр, измеряющий давление в жидкости высотой столба той же жидкости.

Пьезометр представляет собой стеклянную трубку небольшого диаметра (обычно не более 5 мм), открытую с одного конца и вторым концом присоединяемую к сосуду, в котором измеряется давление.

Высота поднятия жидкости в пьезометрической трубке – так называемая пьезометрическая высота – характеризует избыточное давление в сосуде и может служить мерой для определения его величины.

Пьезометр – очень чувствительный и точный прибор, но он удобен только для измерения небольших давлений. При больших давлениях трубка пьезометра получается очень длинной, что усложняет измерения.

В этом случае используют жидкостные манометры, в которых давление уравновешивается не жидкостью, которой может быть вода в сообщающихся сосудах, а жидкостью большей плотности. Обычно такой жидкостью выступает ртуть.

Так как плотность ртути в 13,6 раз больше плотности воды и при измерении одних и тех же давлений трубка ртутного манометра оказывается значительно короче пьезометрической трубки и сам прибор получается компактнее.

В случае если необходимо измерить не давление в сосуде, а разность давлений в двух сосудах или, например, в двух точках жидкости в одном и том же сосуде применяют дифференциальные манометры.

Сообщающиеся сосуды находят применение в водяных и ртутных приборах жидкостного типа, но ограничиваются областью сравнительно небольших давлений – в основном они применяются в лабораториях, где ценятся благодаря своей простоте и высокой точности.

Когда необходимо измерить большое давление применяются приборы основанные на механических принципах. Наиболее распространенный из них – пружинный манометр. Под действием давления пружина манометра частично распрямляется и посредством зубчатого механизма приводит в движение стрелку, по отклонению которой на циферблате показана величина давления.

Видео по теме

Ещё одним устройством использующим принцип сообщающихся сосудов хорошо знакомым автолюбителем является гидравлический пресс(домкрат). Конструктивно он состоит из двух цилиндров: одного большого, другого маленького. При воздействии на поршень малого цилиндра на большой передается усилие во столько раз большего давления во сколько площадь большого поршня больше площади малого.

Вместе со статьей “Закон сообщающихся сосудов и его применение.” читают:

Решение №1

- Давайте посчитаем объём жидкости в первом сосуде: (V = pi r^2 times 16)

- Посчитаем тот же объём во втором сосуде, предположив, что там вода поднялась на h: (V=pi left(2rright)^2times h=4pi r^2times h)

- Так как переливали один и тот же объём воды, объёмы, вычисленные выше в обоих сосудах, равны. То есть:

(begin{eqnarray} pi r^2times 16 &=& 4pi r^2times h \ 16 &=& 4h \ h &=& 4 end{eqnarray})

Таким образом, высота воды во втором сосуде равна 4 см.

![]()

Решение №2

Объем цилиндрического сосуда выражается через его диаметр и высоту как:

(V=Hfrac{pi d^2}{4})

При увеличении диаметра сосуда в 2 раза высота равного объёма жидкости уменьшится в 4 раза и станет равна 4.

Ответ: 4

ЕГЭ-Центр «Пять с плюсом» основан в 2008 году. С основания и по настоящий момент Центр возглавляет Елизавета Владимировна Глазова, мать пятерых детей, профессиональный педагог и преподаватель русского языка и литературы.

Запрос успешно отправлен. В ближайшее время расширенный доступ будет предоставлен.

– Oбразование как Стиль Жизни

Присылайте свои колонки

и предложения

У вас есть интересная новость

или материал из сферы образования

или популярной науки?

Расскажите нам!

© 2014-2020 Newtonew. 12+

Просветительский медиа-проект об образовании,

посвящённый самым актуальным и полезным

концепциям, теориям и методикам, технологиям

и исследованиям, продуктам и сервисам. Мы

говорим о том, как развиваются и изменяются

образование и наука.

Копирование материалов возможно только

с разрешения редакции Newtonew.

Мы используем файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Подробнее вы можете посмотреть в нашем пользовательском соглашении.

Авторизация на сайте

Вход через соц.сети:

Напомнить пароль

Введите email, на который вы зарегистрированы:

назад

Пароль выслан

Мы выслали ваш пароль для входа в систему на указанный email.

Не забывайте о том, что вы можете авторизоваться в системе через социальные сети. Если при регистрации в соц.сетях вы указывали тот же email что и на нашем сайте, то после авторизации вы попадете в свой профиль.

Вход через соц.сети:

Подтвердите регистрацию

На указанный e-mail было отправлено письмо со ссылкой. Пожалуйста, перейдите по ссылке для подтверждения.

Вход через соц.сети:

Регистрация подтверждена

Вы успешно зарегистрировались

Источник

4.2. Элементы гидростатики

4.2.5. Сообщающиеся сосуды

Сообщающимися называются сосуды, соединенные между собой каналом, заполненным жидкостью.

Для сообщающихся сосудов справедлив закон сообщающихся сосудов: высоты взаимно уравновешенных столбов разнородных жидкостей обратно пропорциональны плотностям этих жидкостей:

h1h2=ρ2ρ1,

где h1 — высота столба жидкости плотностью ρ1; h2 — высота столба жидкости плотностью ρ2.

Указанный закон справедлив в отсутствие сил поверхностного натяжения.

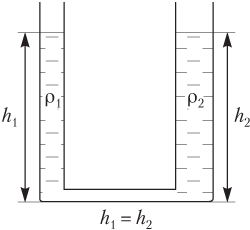

Если сообщающиеся сосуды заполнены однородной жидкостью

ρ1 = ρ2,

то свободные поверхности жидкости устанавливаются на одном уровне, независимо от формы сосудов (рис. 4.14):

h1 = h2,

где h1 — высота столба жидкости в левом колене; h2 — высота столба жидкости в правом колене сообщающихся сосудов.

Рис. 4.14

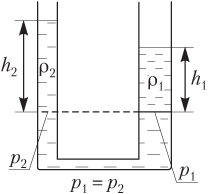

Если сообщающиеся сосуды заполнены разнородными жидкостями

ρ1 ≠ ρ2,

то свободные поверхности жидкостей, независимо от формы сосуда (рис. 4.15), устанавливаются так, что выполняется отношение

h1h2=ρ2ρ1,

где h1 — высота столба жидкости плотностью ρ1; h2 — высота столба жидкости плотностью ρ2.

Рис. 4.15

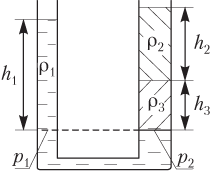

Если сообщающиеся сосуды заполнены несколькими жидкостями (например, как показано на рис. 4.16), то гидростатическое давление на одном уровне (отмеченном пунктиром) в левом колене определяется формулой

p1 = ρ1gh1,

в правом колене —

p2 = ρ2gh2 + ρ3gh3.

Рис. 4.16

Равенство давлений на указанном уровне

p1 = p2

позволяет записать тождество:

ρ1h1 = ρ2h2 + ρ3h3.

Пример 28. Два высоких сосуда, диаметр одного из которых в два раза больше диаметра второго, в нижней части соединены тонким шлангом. Площадь сечения узкого сосуда равна 10 см2. Система заполнена некоторым количеством жидкости плотностью 1,6 г/см3. Найти, на сколько миллиметров повысится уровень жидкости в каждом из сосудов, если в систему добавить 0,12 кг той же жидкости.

Решение. В сообщающихся сосудах однородная жидкость устанавливается на одном уровне.

Добавление в систему некоторого количества жидкости массой m приводит к ее распределению по двум сосудам в соответствии с площадью их поперечного сечения:

- в первом сосуде оказывается масса жидкости

m1 = ρV1 = ρ∆h1S1,

где ρ — плотность жидкости; V1 = S1∆h1 — объем жидкости в первом сосуде; S1 — площадь поперечного сечения первого сосуда; ∆h1 — повышение уровня жидкости в первом сосуде;

- во втором сосуде оказывается масса жидкости

m2 = ρV2 = ρ∆h2S2,

где V2 = S2∆h2 — объем жидкости во втором сосуде; S2 — площадь поперечного сечения второго сосуда; ∆h2 — повышение уровня жидкости во втором сосуде.

Повышение уровней жидкости в обоих сосудах одинаково:

∆h1 = ∆h2 = ∆h,

поэтому масса жидкости, добавленной в систему, определяется формулой

m = m1 + m2 = ρ∆h(S1 + S2).

Выразим отсюда искомое значение ∆h:

Δh=mρ(S1+S2).

Площади поперечного сечения сосудов связаны с их диаметрами формулой:

- для первого (широкого) сосуда

S1=πd124,

- для второго (узкого) сосуда

S2=πd224,

где d1 = 2d2 — диаметр первого (широкого) сосуда; d2 — диаметр второго (узкого) сосуда.

Отношение площадей

S1S2=πd1244πd22=d12d22=(d1d2)2=(2d2d2)2=4

позволяет найти площадь широкого сосуда:

S1 = 4S2.

Подставив S1 в формулу для ∆h

Δh=mρ(4S2+S2)=m5ρS2,

рассчитаем значение высоты, на которую повысится уровень жидкости в сосудах:

Δh=0,125⋅1,6⋅103⋅10⋅10−4=15⋅10−3 м=15 мм.

Пример 29. Два высоких сосуда, диаметр одного из которых в два раза больше диаметра другого, в нижней части соединены тонким шлангом. Площадь сечения широкого сосуда составляет 10 см2. Система заполнена жидкостью плотностью 6,0 г/см3. В узкий сосуд добавляют 0,12 кг жидкости плотностью 2,0 г/см3, а затем — 0,12 кг жидкости плотностью 4,0 г/см3. Найти разность уровней жидкостей в сосудах.

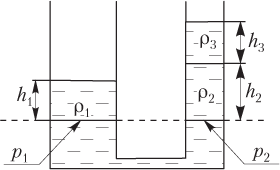

Решение. В сообщающихся сосудах неоднородная жидкость устанавливается на разных уровнях таким образом, что гидростатическое давление на выбранном уровне оказывается одинаковым:

p1 = p2,

где p1 — давление в широком сосуде; p2 — давление в узком сосуде.

На рисунке пунктирной линией обозначен уровень, на котором будем рассчитывать гидростатическое давление в широком и узком сосудах.

Гидростатическое давление на выбранном уровне:

- в широком сосуде

p1 = ρ1gh1,

где ρ1 — плотность жидкости, заполняющей систему изначально; g — модуль ускорения свободного падения; h1 — высота столба жидкости в широком сосуде;

- в узком сосуде

p2 = ρ2gh2 + ρ3gh3,

где ρ2 — плотность первой жидкости, добавленной в узкий сосуд; h2 — высота столба первой жидкости; ρ3 — плотность второй жидкости, добавленной в узкий сосуд; h3 — высота столба второй жидкости.

Равенство давлений на указанном уровне

ρ1gh1 = ρ2gh2 + ρ3gh3

позволяет определить высоту столба жидкости в широком сосуде:

h1=1ρ1(ρ2h2+ρ3h3),

где высоты жидкостей h2 и h3 определяются соответствующими массами и плотностями:

- для первой жидкости

h2=m2ρ2S2;

- для второй жидкости

h3=m3ρ3S2,

где S2 — площадь поперечного сечения узкого сосуда; m2 — масса первой жидкости, добавленной в узкий сосуд; m3 — масса второй жидкости, добавленной в узкий сосуд.

Подстановка h2 и h3 в формулу для h1 дает

h1=1ρ1(ρ2m2ρ2S2+ρ3m3ρ3S2)=m2+m3ρ1S2.

Площади поперечного сечения сосудов связаны с их диаметрами формулой:

- для широкого сосуда

S1=πd124,

- для узкого сосуда

S2=πd224,

где d1 = 2d2 — диаметр широкого сосуда; d2 — диаметр узкого сосуда.

Отношение площадей

S1S2=πd1244πd22=d12d22=(d1d2)2=(2d2d2)2=4

позволяет найти площадь узкого сосуда:

S2=S14.

Таким образом, высота столба жидкости в широком сосуде определяется выражением

h1=4(m2+m3)ρ1S1.

Высота столба жидкости над указанным уровнем в узком сосуде есть сумма:

h2+h3=m2ρ2S2+m3ρ3S2=4S1(m2ρ2+m3ρ3).

Искомая разность верхних уровней жидкостей в узком (h2 + h3) и широком h1 сосудах рассчитывается по формуле

Δh=(h2+h3)−h1=4S1(m2ρ2+m3ρ3)−4(m2+m3)ρ1S1=

=4S1(m2ρ2+m3ρ3−(m2+m3)ρ1).

Произведем вычисление:

Δh=410⋅10−4(0,122,0⋅103+0,124,0⋅103−0,12+0,126,0⋅103)=0,20 м=20 см.

Источник

Лекция 5. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ, НАСАДКОВ И ИЗ-ПОД ЗАТВОРОВ

Рассмотрим различные случаи истечения жидкости из резервуаров, баков, котлов через отверстия и насадки (коротки трубки различной формы) в атмосферу или пространство, заполненное газом или той же жидкость. В процессе такого истечения запас потенциальной энергии, которым обладает жидкость, находящаяся в резервуаре, превращается в кинетическую энергию свободной струи.

Основным вопросом, который интересует в данном случае, является определение скорости истечения и расхода жидкости для различных форм отверстий и насадков.

Рассмотрим большой резервуар с жидкостью под давлением Р0, имеющий малое круглое отверстие в стенке на достаточно большой глубине Н0 от свободной поверхности (рис.5.1).

Рис. 5.1. Истечение из резервуара через малое отверстие

Жидкость вытекает в воздушное пространство с давлением Р1. Пусть отверстие имеет форму, показанную на рис.5.2, а, т.е. выполнено в виде сверления в тонкой стенке без обработки входной кромки или имеет форму, показанную на рис.5.2, б, т.е. выполнено в толстой стенке, но с заострением входной кромки с внешней стороны. Струя, отрываясь от кромки отверстия, несколько сжимается (рис.5.2, а). Такое сжатие обусловлено движением жидкости от различных направлений, в том числе и от радиального движения по стенке, к осевому движению в струе.

Рис. 5.2. Истечение через круглое отверстие

Степень сжатия оценивается коэффициентом сжатия.

где Sс и Sо – площади поперечного сечения струи и отверстия соответственно; dс и dо – диаметры струи и отверстия соответственно.

Скорость истечения жидкости через отверстие такое отверстие

где Н – напор жидкости, определяется как

φ- коэффициент скорости

где α – коэффициент Кориолиса;

ζ- коэффициент сопротивления отверстия.

Расход жидкости определяется как произведение действительной скорости истечения на фактическую площадь сечения:

Произведение ε и φ принято обозначать буквой и называть коэффициентом расхода, т.е. μ = εφ.

В итоге получаем расход

где ΔР – расчетная разность давлений, под действием которой происходит истечение.

При помощи этого выражения решается основная задача – определяется расход.

Значение коэффициента сжатия ε, сопротивления ζ, скорости φ и расхода μ для круглого отверстия можно определить по эмпирически построенным зависимостям. На рис.5.3 показаны зависимости коэффициентов ε, ζ и μ от числа Рейнольдса, подсчитанного для идеальной скорости

где ν – кинематическая вязкость.

| Рис. 5.3. Зависимость ε, φ и от числа Reu | Рис. 5.4. Инверсия струй |

При истечении струи в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке происходит изменение формы струи по ее длине, называемое инверсией струи (рис.5.4). Обуславливается это явление в основном действием сил поверхностного натяжения на вытекающие криволинейные струйки и различными условиями сжатия по периметру отверстия. Инверсия больше всего проявляется при истечении из некруглых отверстий.

Несовершенное сжатие наблюдается в том случае, когда на истечение жидкости через отверстие и на формирование струи оказывает влияние близость боковых стенок резервуара (рис.5.5).

Рис. 5.5. Схема несовершенного сжатия струи

Так как боковые стенки частично направляют движение жидкости при подходе к отверстию, то струя по выходе из отверстия сжимается в меньшей степени, чем из резервуара неограниченных размеров, как это было описано в п.5.1.

При истечении жидкостей из цилиндрического резервуара круглого сечения через круглое отверстие, расположенное в центре торцевой стенки, при больших числах Re коэффициент сжатия для идеальной жидкости можно найти по формуле, представленной Н.Е. Жуковским:

где n – отношение площади отверстия Sо к площади поперечного сечения резервуара S1

Расход жидкости при несовершенном сжатии

где напор Н нужно находить с учетом скоростного напора в резервуаре

Часто приходится иметь дело с истечением жидкости не в атмосферу, а в пространство, заполненное этой же жидкостью (рис.5.6). такой случай называется истечением под уровень, или истечением через затопленное отверстие.

Рис. 5.6. Истечение по уровень

В этом случае вся кинетическая энергия струи теряется на вихреобразование, как при внезапном расширении.

Скорость истечения в сжатом сечении струи

где φ – коэффициент скорости;

Н – расчетный напор,

Расход жидкости равен

Таким образом, имеем те же расчетные формулы, что и при истечении в воздух (газ), только расчетный напор Н в данном случае представляет собой разность гидростатических напоров по обе стенки, т.е. скорость и расход жидкости в данном случае не зависят от высот расположения отверстия.

Коэффициенты сжатия и расхода при истечении под уровень можно принимать те же, что и при истечении в воздушную среду.

Внешним цилиндрическим насадком называется короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки (рис. 5.7). На практике такой насадок часто получается в тех случаях, когда выполняют сверление в толстой стенке и не обрабатывают входную кромку. Истечение через такой насадок в газовую среду может происходить в двух режимах.

Первый режим – безотрывный режим. При истечении струя, после входа в насадок сжимается примерно так же, как и при истечении через отверстие в тонкой стенке. Затем струя постепенно расширяется до размеров отверстия из насадка выходит полным сечением (рис.5.7).

Рис. 5.7. Истечение через насадок

Коэффициент расхода μ, зависящий от относительной длины насадка l / d и числа Рейнольдса, определяется по эмпирической формуле:

Так как на выходе из насадка диаметр струи равен диаметру отверстия, то коэффициент сжатия ε = 1 и, следовательно, μ = φ , а коэффициент сопротивления ζ = 0,5.

Если составить уравнение Бернулли для сжатого сечения 1-1 и сечения за насадком 2-2 и преобразовать его, то можно получить падение давления внутри насадка

P2 – P1 0,75Hgρ

При некотором критическом напоре Нкр абсолютное давление внутри насадка (сечение 1-1) становится равным нулю (P1 = 0), и поэтому

Следовательно, при Н > Нкр давление P1 должно было бы стать отрицательным, но так как в жидкостях отрицательных давлений не бывает, то первый режим движения становится невозможным. Поэтому при Н Нкр происходит изменение режима истечения, переход от первого режима ко второму (рис.5.8).

Рис. 5.8. Второй режим истечения через насадок

Второй режим характеризуется тем, что струя после сжатия уже не расширяется, а сохраняет цилиндрическую форму и перемещается внутри насадка, не соприкасаясь с его стенками. Истечение становится точно таким же, как и из отверстия в тонкой стенке, с теми же значениями коэффициентов. Следовательно, при переходе от первого режима ко второму скорость возрастает, а расход уменьшается благодаря сжатию струи.

При истечении через цилиндрический насадок под уровень первый режим истечения не будет отличаться от описанного выше. Но при Н > Нкр перехода ко второму режиму не происходит, а начинается кавитационный режим.

Таким образом, внешний цилиндрический насадок имеет существенные недостатки: на первом режиме – большое сопротивление и недостаточно высокий коэффициент расхода, а на втором – очень низкий коэффициент расхода. Недостатком также является возможность кавитации при истечении под уровень.

Внешний цилиндрический насадок может быть значительно улучшен путем закругления входной кромки или устройства конического входа. На рис.5.9 даны различные типы насадков и указаны значения соответствующих коэффициентов.

Рис. 5.9. Истечение жидкости через насадки а – расширяющиеся конические; б – сужающиеся конические; в – коноидальные; г – внутренние цилиндрические

Конически сходящиеся и коноидальные насадки применяют там, где необходимо получить хорошую компактную струю сравнительно большой длины при малых потерях энергии (в напорных брандспойтах, гидромониторах и т.д.). Конически сходящиеся насадки используют для увеличения расхода истечения при малых выходных скоростях.

Рассмотрим случай опорожнения открытого в атмосферу сосуда при постоянно уменьшающемся напоре, при котором течение является неустановившемся (рис.5.10).

Однако если напор, а следовательно, и скорость истечения изменяются медленно, то движение в каждый момент времени можно рассматривать как установившееся, и для решения задачи применить уравнение Бернулли.

Рис. 5.10. Схема опорожнения резервуара

Обозначим переменную высоту уровня жидкости в сосуде за h, площадь сечения резервуара на этом уровнеS, площадь отверстия Sо, и взяв бесконечно малый отрезок времени dt, можно записать следующее уравнение объемов:

где dh – изменение уровня жидкости за время dt.

Отсюда время полного опорожнения сосуда высотой Н

Если будет известен закон изменения площади S по высоте h, то интеграл можно подсчитать. Для призматического сосуда S = const (рис.5.11), следовательно, время его полного опорожнения

Из этого выражения следует, что время полного опорожнения призматического сосуда в два раза больше времени истечения того же объема жидкости при постоянном напоре, равном первоначальному.

Для определения времени истечения жидкости из горизонтального цилиндрического сосуда (цистерны) (рис. 5.12) выразим зависимость переменной площади S от h:

где l – длина цистерны; D – диаметр цистерны.

Тогда время полного опорожнения такой цистерны, т.е. время изменения напора от h1 = D до h2 = 0, получится равным

Во многих водозаборных и водопропускных гидротехнических сооружениях расходы воды проходят через отверстия, перекрываемые затворами. Затворы поднимают на определенную высоту над дном и пропускают через отверстия необходимые расходы. Чаще всего на гидромелиоративных сооружениях устраивают отверстия прямоугольного сечения, истечение из которых и рассмотрим.

Отверстия могут быть незатопленными (истечение свободное) и затопленными, когда уровень воды за затвором влияет на истечение.

Если отверстие незатопленное, то вытекающая из-под затвора струя находится под атмосферным давлением (рис. 5.13). При истечении через затопленное отверстие струя за затвором находится под некоторым слоем воды (рис. 5.14).

Рис. 5.13. Истечение из-под затвора через незатопленное отверстие

Когда затвор приподнят над дном, вытекающая из-под него струя испытывает сжатие в вертикальной плоскости. На расстоянии, примерно равном высоте отверстия а (высоте поднятия затвора), наблюдается наиболее сжатое сечение. Глубина в сжатом сечении hc связана с высотой отверстия а следующей зависимостью:

hc = ε’a

где ε’ – коэффициент вертикального сжатия струи.

Коэффициент вертикального сжатия ε’ зависит от отношения высоты отверстия а к напору (глубине воды перед затвором) Н. Для ориентировочных расчетов можно принимать ε’ = 0,64.

Если составить уравнение Бернулли для сечений, проведенных перед затвором и в сжатом сечении, после преобразований получим:

где φ – коэффициент скорости,

где Н0 – напор с учетом скорости подхода,

Тогда расход при истечении из-под затвора при незатопленном отверстии определится по формуле:

где S – площадь отверстия, S = ab.

Рис. 5.14. Истечение из-под затвора при затопленном отверстии

При истечении через затопленное отверстие (рис. 5.14) расход определится по формуле:

где hz – глубина в том сечении, где наблюдается максимальное сжатие истекающей из-под затвора струи.

Глубина hz определяется из зависимости

в которой

а hб – глубина в отводящем канале (бытовая глубина).

Если вытекающая из отверстия или насадка струя попадает на неподвижную стенку, то она с определенным давлением воздействует на нее. Основное уравнение, по которому вычисляется давление струи на площадку, имеет вид

На рис. 5.15 приведены наиболее часто встречающиеся в практике ограждающие поверхности (преграды) и уравнения, по которым вычисляется давление струи на соответствующую поверхность.

Величина давления струи, естественно, зависит от расстояния насадка до преграды. С увеличением расстояния струя рассеивается и давление уменьшается. Соответствующие исследования показывают, что в данном случае струя может быть разбита на три характерные части: компактную, раздробленную и распыленную (рис.5.16).

В пределах компактной части сохраняется цилиндрическая форма струи без нарушения сплошности движения. В пределах раздробленной части сплошность потока нарушается, причем струя постепенно расширяется. Наконец, в пределах распыленной части струи происходит окончательный распад потока на отдельные капли.

Рис. 5.15. Взаимодействие струи жидкости с неподвижной поверхностью

Рис. 5.16. Составные части свободной струи

Источник