Вытеснение воды из сосуда воздухом

ВОЗДУХ ПОДНИМАЕТ ВОДУ

Е. СИЛИН, инженер Рис. С. НАУМОВА

Есть еще много в нашей стране колхозов, совхозов, небольших поселков, дач, коллективных и индивидуальных садовых участков, где нет водопровода. В таких местах жители берут воду нз шахтных или трубчатых колодцев, доставая ее вручную воротом нли же различными насосами, в основном поршневыми, работающими по известному принципу — вытеснением воды из цилиндра давлением поршня. Но поршневые насосы имеют много трущихся частей и повтому часто выходят нз строя.

Однако воду можно поднимать и по-другому — сжатым воздухом, который выполняет функции поршня. Установки такого типа известны под названием насосов замещения или вытеснения, пнев-моклапаиных водоподъемников. Пожалуй, самый совершенный из них пневматический водоподъемник инженера В. В. Са-вотииа. Посмотрите на схему.

Цилиндр насоса этого подъемника состоит из двух камер. Его опускают в колодец или скважину ниже динамического уровня воды на 15 см, то есть ниже самого низкого уровня воды, установившегося после пробной откачки. Под действием давления слоя находящейся в колодце воды в цилиндре открываются всасывающие клапаны и вода через отверстия решетки поступает в обе камеры и заполняет их. Если по трубе подать сжатый воздух в одну из камер, то давление в ней превысит давление столба воды в колодце и клапан плотно закроется. При дальнейшем поступлении сжатого воздуха давление будет все больше и больше увеличиваться, и вода начнет выдавливаться через нагнетательный клапан в напорный трубопровод.

Как только уровень воды в камере понизится до расчетного, произойдет автоматическое, при помощи воздухораспределителя, переключение компрессора на другую камеру. После переключения всасывающая труба компрессора соединится с первой камерой, вследствие чего в компрессор поступит воздух не из атмосферы. а сжатый воздух нз камеры насоса. Это очень важно: энергия оставшегося воздуха в первой камере не теряется, а снова используется, благодаря чему коэффициент полезного действия установки повышается. Поступивший в компрессор сжатый воздух сжимается еще больше и направляется в другую камеру цилиндра. Таким образом, в подъемнике циркулирует один н тот же объем сжатого воздуха. Незначительная его утечка пополняется специальным подсосным клапаном.

Влагоотделители предохраняют цилиндры компрессора от воды. Маслоотдели-

18

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Механический водоподъемник. Воздухораспределитель расположен так. что сжатый воздух поступает в правую камеру насоса, а вода из нее — в нагнетательную трубу. Воздух из левой камеры возвращается в компрессор.

тель предупреждает попадание масла из компрессора в воду.

Компрессор подъемника приводится в действие различными двигателями: ветровыми, электрическими, внутреннего сгорания, а также вручную.

Инженер В. В. Савотин разработал ветрокомпрессорную установку «ВКУ-3,5». Она имеет беспоршневой пневматический иасос и быстроходное двухлопастное ветровое колесо диаметром 3,5 и. Этой установкой за сутки можно поднять 50—70 м3 воды из шахтных колодцев, буровых скважин и открытых водоемов

Ручной водоподъемник. Слева — положение в начале такта, справ а—в конце такта.

КОЛОНКА

асасымюшик клапаны

с глубины до 35 м. Сжатый воздух подается от компрессора автомобиля «ЗИЛ-150».

Ветродвигатель разработан в Центральной научно-исследовательской лаборатории ветросиловых установок (г. Истра Московской области), а насосное оборудование выпускает вавод имени 20 лет Октября Министерства сельского хозяйства СССР в г. Алма-Ате.

На дачах и для индивидуальных домов, где требуется небольшое количество воды, лучше применять ручной пневматический подъемник, который выпускает Наэаровский чугунолитейный завод Рязанского совнархоза. Чертежи егй разработаны Всесоюзным научно-исследова-тельским институтом транспортного строительства (Московская область, г. Бабушкин, п/о. 2, ЦНИИС Минтранс-строя).

Этот подъемник несложен по конструкции, и его можно изготовить в любой мастерской. Он надежей в эксплуатации. Надо только обязательно выполнить два условия. Первое — диаметр труб должен быть подобран так, как укавано иа схеме. Второе — высота водяного столба в колодце от дна его должна быть не менее 0.5 м, а в скважине — 4 м.

Водоподъемник состоит из следующих основных частей: компрессора, приемной части, водоразборной колонки и системы водяных и воздушных трубопроводов. Компрессор применяется небольшой — «РК-30» Пензенского завода химического машиностроения с ручным приводом. Компрессор можно приводить в движение и электромотором.

Приемное устройство — это металлический бак, полностью погружаемый в воду. Его емкость — 10 л, или ведро воды. В днище бака есть всасывающий клапан. Через крышку бака проходит водоподъемная труба, которая соединяется с водоразборной колонкой. В нижнюю часть этой трубы введены две трубки: изогнутая с воронкой и дырчатая, через отверстия которой воздух из бака попадает в расширенную часть трубы, смешивается тут с водой и этим ускоряет подачу жидкости.

Вот как действует водоподъемник. Компрессор подал воэдух по трубопроводу в приемник. Под влиянием давления всасывающий клапан плотно прижмется ко дну, и воздух начнет вытеснять воду в центральную трубу, а затем в водоразборную колонку. Вытеснение воды в баке и в петлеобразной трубке происходит до тех пор, пока воэдух не пробьется через петлеобразную трубку в центральную трубу и почти всю воду вытеснит в водоразборную колонку, а частично оставшаяся в трубах вода стечет вниз. Повтому трубы в зимнее время не замерзнут. За то время, пока снимается наполненное водой ведро и заменяется пустым, качание рукоятки компрессора ие производится. Поэтому давление в приемнике снижается, и вода в колодце своим давлением приподнимет всасывающий клапан и заполнит бак, и цикл повторяется снова.

Для поддержания постоянно высокого давления в баке и в трубах иа воздушной трубе после маслоотделителя установлен редукционный клапаи. Но подъемник может работать и без него.

Этот подъемник поднимает в минуту с глубины 16 м 23 л и с глубины 30 м— 12 л воды. Для втого надо сделать 60 качаний в минуту.

Источник

КОНКУРС “Я ИДУ НА

УРОК”

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (1 ч) 8 КЛАСС

Работа проводится учащимися

самостоятельно под контролем учителя.

Предлагаю результат моей многолетней работы по

подготовке и проведению практических работ в

общеобразовательной школе на уроках химии в 8–9-х

классах:

- «Получение и свойства

кислорода», - «Приготовление

растворов солей с определенной массовой долей

растворенного вещества», - «Обобщение сведений о

важнейших классах неорганических соединений», - «Электролитическая

диссоциация», - «Подгруппа кислорода»

(см. след. номера газеты «Химия»).

Все они апробированы мною на занятиях. Их

можно использовать при изучении школьного курса

химии как по новой программе О.С.Габриеляна, так и

по программе Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана.

Ученический эксперимент – это вид

самостоятельной работы. Эксперимент не только

обогащает учащихся новыми понятиями, умениями,

навыками, но и является способом проверки

истинности приобретенных ими знаний,

способствует более глубокому пониманию

материала, усвоению знаний. Он позволяет более

полно осуществлять принцип вариативности

восприятия окружающего мира, т. к. главная

сущность этого принципа – связь с жизнью, с

будущей практической деятельностью учащихся.

Цели. Уметь получать кислород в

лаборатории и собирать его двумя методами:

вытеснением воздуха и вытеснением воды;

подтвердить опытным путем свойства кислорода;

знать правила техники безопасности.

Оборудование. Металлический штатив с

лапкой, спиртовка, спички, пробирка с

газоотводной трубкой, пробирка, комочек ваты,

пипетка, химический стакан, лучинка,

препаровальная игла (или проволока),

кристаллизатор с водой, две конические колбы с

пробками.

Реактивы. KMnO4 кристаллический (5–6

г), известковая вода Сa(OH)2, древесный уголь,

Fe (стальная проволока или скрепка).

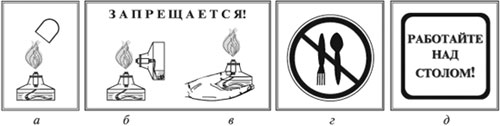

Правила техники безопасности.

Осторожно обращайтесь с химическим

оборудованием!

Помните! Пробирку прогревают, держа ее в

наклонном положении, по всей длине двумя-тремя

движениями в пламени спиртовки. При нагревании

направляйте отверстие пробирки в сторону от себя

и соседей.

|

Тушите спиртовку только колпачком (а). |

Предварительно учащиеся получают

домашнее задание, связанное с изучением

содержания предстоящей работы по инструкции,

одновременно используя материалы учебников 8-го

класса авторов О.С.Габриеляна (§ 14, 40) или

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана (§ 19, 20). В тетрадях для

практических работ записывают название темы,

цель, перечисляют оборудование и реактивы,

оформляют таблицу для отчета.

ХОД УРОКА

Один опыт я ставлю выше,

чем тысячу мнений,

рожденных только

воображением.

М.В.Ломоносов

1. Перманганат калия (КMnO4) поместите в

сухую пробирку. У отверстия пробирки положите

рыхлый комочек ваты.

2. Закройте пробирку пробкой с газоотводной

трубкой, проверьте на герметичность (рис. 1).

Рис. 1. |

(Пояснения учителя, как проверить

прибор на герметичность.) Укрепите прибор в лапке

штатива.

3. Газоотводную трубку опустите в стакан, не

касаясь дна, на расстоянии 2–3 мм (рис. 2).

Рис. 2. |

4. Подогрейте вещество в пробирке.

(Помните правила техники безопасности.)

5. Проверьте наличие газа тлеющей лучинкой

(угольком). Что наблюдаете? Почему кислород можно

собирать методом вытеснения воздуха?

6. Соберите полученный кислород в две колбы для

проведения следующих опытов. Колбы закройте

пробками.

7. Оформите отчет, пользуясь табл. 1, которую

разместите на развороте тетради.

1. Пробирку заполните водой. Закройте пробирку

большим пальцем и переверните ее вверх дном. В

таком положении опустите руку с пробиркой в

кристаллизатор с водой. Подведите к концу

газоотводной трубки пробирку, не вынимая ее из

воды (рис. 3).

Рис. 3. |

2. Когда кислород вытеснит воду из

пробирки, закройте ее большим пальцем и выньте из

воды. Почему кислород можно собирать способом

вытеснения воды?

Внимание! Выньте газоотводную трубку из

кристаллизатора, не прекращая нагревать

пробирку с КMnО4. Если этого не сделать, то

воду перебросит в горячую пробирку. Почему?

1. Закрепите уголек на металлической проволоке

(препаровальной игле) и внесите в пламя

спиртовки.

2. Раскаленный уголек опустите в колбу с

кислородом. Что наблюдаете? Дайте объяснение

(рис. 4).

Рис. 4. |

3. После извлечения несгоревшего угля

из колбы, прилейте в нее 5–6 капель известковой

воды

Са(ОН)2. Что наблюдаете? Дайте объяснение.

4. Оформите отчет о работе в табл. 1.

1. Прикрепите к одному концу стальной проволоки

кусочек спички. Зажгите спичку. Проволоку с

горящей спичкой опустите в колбу с кислородом.

Что наблюдаете? Дайте объяснение (рис. 5).

Рис. 5. |

2. Оформите отчет о работе в табл. 1.

Таблица 1

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | |||

| Получение кислорода из KMnО4 при нагревании | |||

| Доказательство получения кислорода c помощью тлеющей лучинки | |||

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | |||

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля, горение железа (стальная проволока, скрепка) |

Сделайте

письменный общий вывод о проделанной работе (5

мин).

ВЫВОД. Один из способов получения

кислорода в лаборатории – разложение КMnO4.

Кислород – газ без цвета и запаха, тяжелее

воздуха в 1,103 раза (Mr(O2) = 32, Mr(возд.)

= 29, из чего следует 32/29 1,103),

малорастворим в воде. Вступает в реакции с

простыми веществами, образуя оксиды.

Приведите рабочее место

в порядок (3 мин): разберите прибор, расставьте

посуду и принадлежности на свои места.

Сдайте тетради на

проверку.

Домашнее задание.

Задача. Определите, какое из соединений

железа – Fe2О3 или Fe3О4 –

богаче железом?

| Дано: | Найти: |

| Fe2O3, Fe3O4. | (Fe) в Fe2O3, ‘(Fe) в Fe3O4 |

Решение

(Х) = n•Ar(X)/Mr,

где n – число атомов элемента Х в формуле

вещества.

Mr(Fe2O3) = 56•2 + 16•3 = 160,

(Fe) = 56•2/160 = 0,7,

(Fe) = 70%,

Mr (Fe3O4) = 56•3 + 16•4 = 232,

‘(Fe)

= 56•3/232 = 0,724,

‘(Fe) = 72,4%.

Ответ. Fe3O4 богаче железом, чем Fe2O3.

Учитель во время практической работы наблюдает

за правильностью выполнения приемов и операций

учащимися и отмечает в карточке учета умений

(табл. 2).

Таблица 2

Карточка учета умений

| Операции практической работы | Фамилии учащихся | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| А | Б | В | Г | Д | Е | |

| Сборка прибора для получения кислорода | ||||||

| Проверка прибора на герметичность | ||||||

| Укрепление пробирки в лапке штатива | ||||||

| Обращение со спиртовкой | ||||||

| Нагревание пробирки с KМnО4 | ||||||

| Проверка выделения О2 | ||||||

| Собирание О2 в сосуд двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | ||||||

| Сжигание угля | ||||||

| Сжигание Fe (стальной проволоки) | ||||||

| Kультура выполнения опытов | ||||||

| Оформление работы в тетради | ||||||

Образец отчета о проделанной практической

работе (табл. 1)

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | Выделяются пузырьки воздуха | Прибор собран герметично | |

| Получение кислорода из KMnO4 при нагревании | При нагревании KMnO4 происходит реакция: | О2 получают в лаборатории разложением KMnO4 при нагревании | |

| Доказательство получения кислорода при помощи тлеющей лучинки | Тлеющая лучинка (уголь) ярко загорается в О2 | Полученный газ О2 поддерживает горение | |

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха (а), вытеснением воды (б) | Kислород вытесняет воздух и воду из сосудов | Kислород – газ без цвета и запаха, немного тяжелее воздуха, поэтому его собирают в сосуд, поставленный на дно. Kислород малорастворим в воде | |

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля (a), горение железа (стальная проволока, скрепка, стружка) (б) | Раскаленный уголек ярко горит в О2: Известковая вода мутнеет, т. к. | О2 взаимодействует с простыми веществами – металлами и неметаллами. Образование осадка белого цвета подтверждает наличие в колбе СО2 |

О.М.БЫКОВА,

учитель химии

Красноярской средней школы № 2

(с. Красный Яр, Астраханская обл.)

Источник

Видеоурок: закон Архимеда

Зако́н Архиме́да — один из законов статики жидкостей (гидростатики) и газов (аэростатики): на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая или подъёмная сила, равная весу объёма жидкости или газа, вытесненного частью тела, погружённой в жидкость или газ. Закон открыт Архимедом в III веке до н. э. Выталкивающая сила также называется архимедовой или гидростатической подъёмной силой[1][2].

Так как сила Архимеда обусловлена силой тяжести, то в невесомости она не действует.

В соответствии с законом Архимеда для выталкивающей силы выполняется[3]:

где:

Описание[править | править код]

Выталкивающая или подъёмная сила по направлению противоположна силе тяжести, прикладывается к центру тяжести объёма, вытесняемого телом из жидкости или газа.

Если тело плавает (см. плавание тел) или равномерно движется вверх или вниз, то выталкивающая или подъёмная сила по модулю равна силе тяжести, действующей на вытесненный телом объём жидкости или газа.

Плавание тела. Сила Архимеда () уравновешивает вес тела ():

ρж g Vж = ρт g Vт

Например, воздушный шарик объёмом , наполненный гелием, летит вверх из-за того, что плотность гелия () меньше плотности воздуха ():

Закон Архимеда можно объяснить при помощи разности гидростатических давлений на примере прямоугольного тела, погруженного в жидкость или газ. В силу симметрии прямоугольного тела, силы давления, действующие на боковые грани тела, уравновешиваются. Давление () и сила давления (), действующие на верхнюю грань тела, равны:

где:

Давление () и сила давления (), действующие на нижнюю грань тела, равны:

где:

Сила давления жидкости или газа на тело определяется разностью сил и :

где:

Разница давлений:

В отсутствие гравитационного поля, то есть, в состоянии невесомости, закон Архимеда не работает. Космонавты с этим явлением знакомы достаточно хорошо. В частности, в невесомости отсутствует явление (естественной) конвекции, поэтому, например, воздушное охлаждение и вентиляция жилых отсеков космических аппаратов необходимо производить принудительно вентиляторами.

Обобщения[править | править код]

Некий аналог закона Архимеда справедлив также в любом поле сил, которое по-разному действуют на тело и на жидкость (газ), либо в неоднородном поле. Например, это относится к полю сил инерции (например, к полю центробежной силы) — на этом основано центрифугирование. Пример для поля немеханической природы: диамагнетик в вакууме вытесняется из области магнитного поля большей интенсивности в область с меньшей.

Вывод закона Архимеда для тела произвольной формы[править | править код]

Вывод через мысленный эксперимент[править | править код]

Если мысленно заменить погружённое в жидкость тело той же жидкостью, мысленно размещённая в том же объёме порция воды будет находиться в равновесии и действовать на окружающую воду с силой, равной силе тяжести, действующей на порцию воды. Т. к. перемешивания частиц воды не происходит, можно утверждать, что окружающая вода действует на выделенный объём с той же силой, но направленной в противоположном направлении, т. е. с силой, равной [4][5][6].

Строгий расчёт силы[править | править код]

Гидростатическое давление на глубине , оказываемое жидкостью плотностью на тело, есть . Пусть плотность жидкости () и напряжённость гравитационного поля () — постоянные величины, а — параметр. Возьмём тело произвольной формы, имеющее ненулевой объём. Введём правую ортонормированную систему координат , причём выберем направление оси z совпадающим с направлением вектора . Ноль по оси z установим на поверхности жидкости. Выделим на поверхности тела элементарную площадку . На неё будет действовать сила давления жидкости, направленная внутрь тела, . Чтобы получить силу, которая будет действовать на тело, возьмём интеграл по поверхности:

При переходе от интеграла по поверхности к интегралу по объёму пользуемся обобщённой теоремой Остроградского-Гаусса.

Получаем, что модуль силы Архимеда равен , и направлена сила Архимеда в сторону, противоположную направлению вектора напряжённости гравитационного поля.

Вывод через закон сохранения энергии[править | править код]

Закон Архимеда можно также вывести из закона сохранения энергии. Работа силы, действующей со стороны погружённого тела на жидкость, приводит к изменению её потенциальной энергии:

,

где масса вытесненной части жидкости, — перемещение её центра масс. Отсюда модуль вытесняющей силы:

По третьему закону Ньютона эта сила, равна по модулю и противоположна по направлению силе Архимеда, действующей со стороны жидкости на тело. Объём вытесненной жидкости равен объёму погруженной части тела, поэтому массу вытесненной жидкости можно записать как:

где объем погружённой части тела.

Таким образом для силы Архимеда имеем:

Условие плавания тел[править | править код]

Поведение тела, находящегося в жидкости или газе, зависит от соотношения между модулями силы тяжести и силы Архимеда , которые действуют на это тело. Возможны следующие три случая:

Другая формулировка (где — плотность тела, — плотность среды, в которую тело погружено):

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Архимедов закон // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Закон Архимеда // Энциклопедия «Кругосвет».

Источник