Вытеснение воздуха из сосуда

КОНКУРС “Я ИДУ НА

УРОК”

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (1 ч) 8 КЛАСС

Работа проводится учащимися

самостоятельно под контролем учителя.

Предлагаю результат моей многолетней работы по

подготовке и проведению практических работ в

общеобразовательной школе на уроках химии в 8–9-х

классах:

- «Получение и свойства

кислорода», - «Приготовление

растворов солей с определенной массовой долей

растворенного вещества», - «Обобщение сведений о

важнейших классах неорганических соединений», - «Электролитическая

диссоциация», - «Подгруппа кислорода»

(см. след. номера газеты «Химия»).

Все они апробированы мною на занятиях. Их

можно использовать при изучении школьного курса

химии как по новой программе О.С.Габриеляна, так и

по программе Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана.

Ученический эксперимент – это вид

самостоятельной работы. Эксперимент не только

обогащает учащихся новыми понятиями, умениями,

навыками, но и является способом проверки

истинности приобретенных ими знаний,

способствует более глубокому пониманию

материала, усвоению знаний. Он позволяет более

полно осуществлять принцип вариативности

восприятия окружающего мира, т. к. главная

сущность этого принципа – связь с жизнью, с

будущей практической деятельностью учащихся.

Цели. Уметь получать кислород в

лаборатории и собирать его двумя методами:

вытеснением воздуха и вытеснением воды;

подтвердить опытным путем свойства кислорода;

знать правила техники безопасности.

Оборудование. Металлический штатив с

лапкой, спиртовка, спички, пробирка с

газоотводной трубкой, пробирка, комочек ваты,

пипетка, химический стакан, лучинка,

препаровальная игла (или проволока),

кристаллизатор с водой, две конические колбы с

пробками.

Реактивы. KMnO4 кристаллический (5–6

г), известковая вода Сa(OH)2, древесный уголь,

Fe (стальная проволока или скрепка).

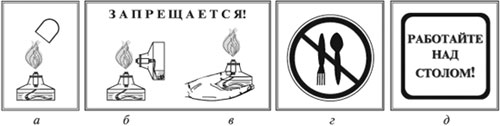

Правила техники безопасности.

Осторожно обращайтесь с химическим

оборудованием!

Помните! Пробирку прогревают, держа ее в

наклонном положении, по всей длине двумя-тремя

движениями в пламени спиртовки. При нагревании

направляйте отверстие пробирки в сторону от себя

и соседей.

|

Тушите спиртовку только колпачком (а). |

Предварительно учащиеся получают

домашнее задание, связанное с изучением

содержания предстоящей работы по инструкции,

одновременно используя материалы учебников 8-го

класса авторов О.С.Габриеляна (§ 14, 40) или

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана (§ 19, 20). В тетрадях для

практических работ записывают название темы,

цель, перечисляют оборудование и реактивы,

оформляют таблицу для отчета.

ХОД УРОКА

Один опыт я ставлю выше,

чем тысячу мнений,

рожденных только

воображением.

М.В.Ломоносов

1. Перманганат калия (КMnO4) поместите в

сухую пробирку. У отверстия пробирки положите

рыхлый комочек ваты.

2. Закройте пробирку пробкой с газоотводной

трубкой, проверьте на герметичность (рис. 1).

Рис. 1. |

(Пояснения учителя, как проверить

прибор на герметичность.) Укрепите прибор в лапке

штатива.

3. Газоотводную трубку опустите в стакан, не

касаясь дна, на расстоянии 2–3 мм (рис. 2).

Рис. 2. |

4. Подогрейте вещество в пробирке.

(Помните правила техники безопасности.)

5. Проверьте наличие газа тлеющей лучинкой

(угольком). Что наблюдаете? Почему кислород можно

собирать методом вытеснения воздуха?

6. Соберите полученный кислород в две колбы для

проведения следующих опытов. Колбы закройте

пробками.

7. Оформите отчет, пользуясь табл. 1, которую

разместите на развороте тетради.

1. Пробирку заполните водой. Закройте пробирку

большим пальцем и переверните ее вверх дном. В

таком положении опустите руку с пробиркой в

кристаллизатор с водой. Подведите к концу

газоотводной трубки пробирку, не вынимая ее из

воды (рис. 3).

Рис. 3. |

2. Когда кислород вытеснит воду из

пробирки, закройте ее большим пальцем и выньте из

воды. Почему кислород можно собирать способом

вытеснения воды?

Внимание! Выньте газоотводную трубку из

кристаллизатора, не прекращая нагревать

пробирку с КMnО4. Если этого не сделать, то

воду перебросит в горячую пробирку. Почему?

1. Закрепите уголек на металлической проволоке

(препаровальной игле) и внесите в пламя

спиртовки.

2. Раскаленный уголек опустите в колбу с

кислородом. Что наблюдаете? Дайте объяснение

(рис. 4).

Рис. 4. |

3. После извлечения несгоревшего угля

из колбы, прилейте в нее 5–6 капель известковой

воды

Са(ОН)2. Что наблюдаете? Дайте объяснение.

4. Оформите отчет о работе в табл. 1.

1. Прикрепите к одному концу стальной проволоки

кусочек спички. Зажгите спичку. Проволоку с

горящей спичкой опустите в колбу с кислородом.

Что наблюдаете? Дайте объяснение (рис. 5).

Рис. 5. |

2. Оформите отчет о работе в табл. 1.

Таблица 1

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | |||

| Получение кислорода из KMnО4 при нагревании | |||

| Доказательство получения кислорода c помощью тлеющей лучинки | |||

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | |||

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля, горение железа (стальная проволока, скрепка) |

Сделайте

письменный общий вывод о проделанной работе (5

мин).

ВЫВОД. Один из способов получения

кислорода в лаборатории – разложение КMnO4.

Кислород – газ без цвета и запаха, тяжелее

воздуха в 1,103 раза (Mr(O2) = 32, Mr(возд.)

= 29, из чего следует 32/29 1,103),

малорастворим в воде. Вступает в реакции с

простыми веществами, образуя оксиды.

Приведите рабочее место

в порядок (3 мин): разберите прибор, расставьте

посуду и принадлежности на свои места.

Сдайте тетради на

проверку.

Домашнее задание.

Задача. Определите, какое из соединений

железа – Fe2О3 или Fe3О4 –

богаче железом?

| Дано: | Найти: |

| Fe2O3, Fe3O4. | (Fe) в Fe2O3, ‘(Fe) в Fe3O4 |

Решение

(Х) = n•Ar(X)/Mr,

где n – число атомов элемента Х в формуле

вещества.

Mr(Fe2O3) = 56•2 + 16•3 = 160,

(Fe) = 56•2/160 = 0,7,

(Fe) = 70%,

Mr (Fe3O4) = 56•3 + 16•4 = 232,

‘(Fe)

= 56•3/232 = 0,724,

‘(Fe) = 72,4%.

Ответ. Fe3O4 богаче железом, чем Fe2O3.

Учитель во время практической работы наблюдает

за правильностью выполнения приемов и операций

учащимися и отмечает в карточке учета умений

(табл. 2).

Таблица 2

Карточка учета умений

| Операции практической работы | Фамилии учащихся | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| А | Б | В | Г | Д | Е | |

| Сборка прибора для получения кислорода | ||||||

| Проверка прибора на герметичность | ||||||

| Укрепление пробирки в лапке штатива | ||||||

| Обращение со спиртовкой | ||||||

| Нагревание пробирки с KМnО4 | ||||||

| Проверка выделения О2 | ||||||

| Собирание О2 в сосуд двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | ||||||

| Сжигание угля | ||||||

| Сжигание Fe (стальной проволоки) | ||||||

| Kультура выполнения опытов | ||||||

| Оформление работы в тетради | ||||||

Образец отчета о проделанной практической

работе (табл. 1)

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | Выделяются пузырьки воздуха | Прибор собран герметично | |

| Получение кислорода из KMnO4 при нагревании | При нагревании KMnO4 происходит реакция: | О2 получают в лаборатории разложением KMnO4 при нагревании | |

| Доказательство получения кислорода при помощи тлеющей лучинки | Тлеющая лучинка (уголь) ярко загорается в О2 | Полученный газ О2 поддерживает горение | |

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха (а), вытеснением воды (б) | Kислород вытесняет воздух и воду из сосудов | Kислород – газ без цвета и запаха, немного тяжелее воздуха, поэтому его собирают в сосуд, поставленный на дно. Kислород малорастворим в воде | |

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля (a), горение железа (стальная проволока, скрепка, стружка) (б) | Раскаленный уголек ярко горит в О2: Известковая вода мутнеет, т. к. | О2 взаимодействует с простыми веществами – металлами и неметаллами. Образование осадка белого цвета подтверждает наличие в колбе СО2 |

О.М.БЫКОВА,

учитель химии

Красноярской средней школы № 2

(с. Красный Яр, Астраханская обл.)

Источник

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ

УЧИТЕЛЮ

Демонстрационный эксперимент и многие

практические работы основаны на использовании

простых химических приборов. Кроме знакомства с

химическими превращениями веществ, учащиеся

должны разобраться в физической сущности того,

что происходит, и уметь по рисунку прибора

объяснить суть происходящего: что куда движется

и что где происходит.

Один из приборов в кабинете химии – газометр.

На рис. 1 изображен газометр, наполненный газом.

Это может быть кислород, как указано на рисунке,

углекислый газ или просто воздух. Краны 1 и 2

в этот момент закрыты. Газ в соответствии с

законом Паскаля оказывает давление на стенки

сосуда и воду. Открываем кран 1, столб воды из

воронки оказывает давление на газ, поджимая его,

но т.к. внутреннее давление газа и давление воды

уравновешены, ничего не происходит. Открываем

кран 2, газ устремляется в выходное отверстие

(скорость потока регулируется осторожным

поворотом крана). Давление внутри сосуда падает

– и вода из воронки поступает в газометр. После

закрытия крана 2 отбор газа прекращается,

уровень воды устанавливается на более высокой

отметке, т.к. наступает новое равновесие сил. Для

прекращения давления воды перекрывается кран 1.

Рис. 1. |

Второй прибор, сходный с газометром, –

аппарат Киппа (рис. 2). В этом приборе можно

получать водород из цинка и соляной кислоты (см.

рис. 2), сероводород из сернистого железа,

углекислый газ из мрамора. В позиции а прибор

находится в рабочем состоянии, кран открыт.

Крепкий раствор соляной кислоты устремляется в

нижнюю часть прибора, заполняет его и смачивает

металлический цинк, лежащий на медной сетке. Цинк

растворяется в кислоте, реагирует с ней,

образующийся водород устремляется в среднюю

сферу прибора, вытесняет воздух, смешиваясь с

ним. Поэтому выходящий газ надо проверить на

чистоту. Распределение физических сил в приборе

показано на рис. 2 при помощи стрелок.

Рис. 2. |

Закрываем кран. Водород продолжает

образовываться, его количество увеличивается.

Поскольку выход газу перекрыт, внутри сферы

увеличивается давление. Оно и выдавливает

кислоту из средней сферы до тех пор, пока кислота

перестанет покрывать поверхность цинка.

Химическая реакция прекращается (смоченный

кислотой цинк продолжает некоторое время

реагировать с ней). Внутреннее давление в

приборе, создаваемое водородом, и давление,

создаваемое гидравлическим затвором,

уравновешиваются.

Рассмотрим методы собирания газов. На рис. 3

показано, как собирать газ методом вытеснения

воздуха. Если газ токсичный, эта операция

проводится в вытяжном шкафу. Газы, которые

тяжелее воздуха, – СО2, О2, HCl, SO2,

поступая в банку или химический стакан,

вытесняют воздух.

Рис. 3. |

При изучении углекислого газа: его

физических свойств и неспособности поддерживать

горение органических веществ – демонстрируется

занимательный опыт гашения горящей на воздухе

парафиновой свечи (рис. 4). Углекислый газ, как

более тяжелый, под действием силы тяжести

опускается вниз. Он заполняет емкость и

вытесняет воздух, который в ней содержится. Свеча

в атмосфере углекислого газа гаснет.

Рис. 4. |

Прибор, изображенный на рис. 5, учащиеся

собирают на практической работе «Получение

кислорода и изучение его свойств». Этот прибор

иллюстрирует метод собирания газа путем

вытеснения воздуха (физическое обоснование

понятия «относительная плотность»).

Рис. 5. |

Другой способ собирания газов связан с

вытеснением воды из сосуда. Таким путем можно

собирать газы, мало растворяющиеся в воде, в

частности оксид азота(II) (рис. 6). Газ из реактора 1

поступает в газоотводную трубку 2,

подведенную под перевернутый вверх дном цилиндр 3.

Проходя через толщу воды, газ собирается в зоне

дна цилиндра. Под давлением газа вода

выталкивается из цилиндра.

Если газ плохо растворяется в воде, то этим

газом мож

Рис. 6. |

но насыщать воду, как показано на рис. 7.

В таком приборе можно получать хлор (см. рис. 7) или

сернистый газ, добавляя к кристаллам сульфита

натрия концентрированную серную кислоту. Газ,

получаемый в колбе Вюрца, поступает в

газоотводную трубку, концом погруженную в воду.

Частично газ растворяется в воде, частично

заполняет пространство над водой, вытесняя

воздух.

Рис. 7. |

Если газ хорошо растворяется в воде, то

его нельзя собирать методом вытеснения воды. На

рис. 8 и 9 показано, как собирают хлороводород и

аммиак методом вытеснения воздуха. На тех же рис.

8 и 9

(cм. c. 22) изображено растворение газов при

погружении пробирок с HCl и NH3 отверстием в

воду.

Рис. 8. | Рис. 9. |

Если насыщать хлороводородом из

пробирки (с реагентами) с газоотводной трубкой,

опущенной в воду (рис. 10), то первые порции газа

мгновенно растворяются в воде. В 1 л воды

растворяется около 500 л хлороводорода,

следовательно, поступающий газ не создает

избыточного давления. На рис. 10 отмечено

последовательное изменение давления газа pвнутр

в реакционной пробирке по отношению к

атмосферному давлению pатм. Давление

внутри прибора становится меньше внешнего

давления, и вода стремительно заполняет

газоотводную трубку и сам прибор. Кроме того, что

эксперимент испорчен, еще и пробирка может

треснуть.

Рис. 10. |

При изучении химических свойств

металлического натрия (рис. 11) важно не только

наблюдать его поведение в реакции с водой, но и

объяснять наблюдаемые явления. Первое

наблюдение – натрий остается на поверхности

воды, следовательно, его плотность меньше

единицы (плотность воды). Второе наблюдение –

натрий «мечется» по воде по причине

отталкивающего действия выделяющегося газа.

Третье наблюдение – натрий плавится и

превращается в шарик. Реакция взаимодействия

натрия с водой – экзотермическая. Выделяющейся

теплоты достаточно, чтобы расплавить натрий,

следовательно, он – легкоплавкий металл.

Четвертое наблюдение – реакция сопровождается

вспышками, следовательно, теплоты реакции

достаточно и для самовозгорания натрия, и для

микровзрыва водорода. Если реакцию проводить в

узком пространстве (в пробирке), да еще и с

крупным кусочком натрия, то взрыва водорода не

избежать. Чтобы не было взрыва, реакцию проводят

в кристаллизаторе или в большом по диаметру

химическом стакане и с использованием

маленького кусочка натрия.

Рис. 11. |

Необходимо уделить большое внимание

правилу растворения концентрированной серной

кислоты в воде (рис. 12). Кислота, как более тяжелая

жидкость, устремляется на дно круглодонной

колбы. Все остальное показано на рис. 12.

Рис. 12. |

Формированию физико-химического

мышления способствует изучение кислорода (как в

начальном курсе химии, так и в курсе органической

химии). Речь идет об использовании кислорода и

ацетилена при сварке и автогенной резке металла

(рис. 13). При сварке высокотемпературное пламя

горящего в кислороде ацетилена (до 2500 °С)

направляется на металлический провод и

свариваемое место. Металл плавится, получается

шов. При автогенной резке пламя подплавляет

металл, а избыток кислорода его выжигает.

Рис. 13. |

Не в каждом кабинете химии имеется

кремний как простое вещество. Проверим его на

электропроводность при помощи простейшего

прибора: щуп с упругими удлиненными железными

концами, лампочка (смонтированная на подставке),

и электропровод с вилкой (рис. 14). Лампочка

светится, но не ярко – видно, что кремний

проводит электрический ток, но оказывает ему

значительное сопротивление.

Рис. 14. |

Химический элемент кремний – аналог

углерода, но радиус его атомов больше, чем радиус

атомов углерода. Кремний, как простое вещество,

имеет такую же (как алмаз) кристаллическую

решетку (атомную) с тетраэдрической

направленностью химических связей. В алмазе

ковалентные связи прочные, он не проводит

электрический ток. В кремнии, как показывает даже

грубый эксперимент, какая-то часть электронных

пар распаривается, что обусловливает некоторую

электропроводность вещества. Кроме того, кремний

разогревается (у некоторых учащихся есть

возможность в этом убедиться), что тоже

свидетельствует о сопротивлении вещества

электрическому току.

С большим интересом учащиеся наблюдают за

исследованием физических и химических свойств

бензола (рис. 15). К небольшому количеству воды

приливаем слой бензола толщиной ~2 мм (см. рис. 15,

а). Видно, что две бесцветные жидкости не

смешиваются. Интенсивным встряхиванием

перемешиваем эту расслоенную смесь, получаем

«седую» эмульсию. Фиксируем пробирку в

вертикальном положении. Учащиеся наблюдают

постепенное расслоение бензола и воды, причем

сначала прозрачным становится нижний уровень

содержимого, и через непродолжительное время

получаем исходное распределение. Молекулы воды

легче молекул бензола, но ее плотность несколько

больше. Взаимодействие между неполярными

молекулами бензола и полярными молекулами воды

незначительное, очень слабое, поэтому большая

часть бензола выталкивается на поверхность воды

(см. рис. 15, б).

Рис. 15. |

Теперь приливаем бензол к нескольким

миллилитрам бромной воды (небольшой

интенсивности окрашивания) (см. рис. 15, б).

Жидкости не смешиваются. Интенсивно

перемешиваем содержимое пробирки и даем

возможность системе отстояться. Бром, прежде

растворенный в воде, экстрагируется в слой

бензола, что видно по изменению окраски и

увеличению ее интенсивности.

К содержимому пробирки прильем несколько

миллилитров слабого раствора щелочи

(см. рис. 15, б). Бром вступает в реакцию со

щелочью. Слой бензола обесцвечивается, а

образовавшиеся неорганические вещества и вода

переходят в нижний (водный) слой.

В данной статье мы ограничились примерами,

которые иллюстрируют не просто связь

преподавания химии с физикой, а компенсируют

недостаток учебников, в которых названные

физические явления, как правило, не находят

отражения.

Е.Г.Шмуклер,

заслуженный учитель Украины

(г. Славута, Украина)

Источник