Заболевания пупочного канатика и пупочных сосудов

Омфалит– воспалительный процесс дна пупочной ранки, пупочных сосудов, кожи и подкожной клетчатки в области пупка.

Классификация.Принятой классификации нет. На основании клинических и морфологических данных выделяют следующие формы омфалитов: катаральный омфалит (мокнущий пупок), фунгус пупка, гнойный, флегмонозный и некротический омфалиты. При поражении пупочных сосудов говорят о флебите и артериите.

Этиология. Среди возбудителей, вызывающих воспаление пупочной ранки как грамположительные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки), так и грамотрицательные (кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и др.). Причиной гангрены пупочного канатика являются анаэробы.

Патогенез. Возбудитель проникает в ткани, прилежащие к пупку, трансплацентарно, через культю пуповины, вызывая продуктивное, гнойное или некротическое воспаление. Инфекция распространяется и фиксируется в пупочных сосудах. Частоту возникновение флебитов у новорожденных увеличивает катетеризация пупочной вены. Распространение воспаления приводит к развитию флегмоны в области пупка. При тромбофлебите пупочной вены инфекционный процесс по воротной вене может распространиться во внутрипеченочное её разветвления с образованием гнойных очагов по ходу вен даже после заживления пупочной ранки.

Клиника. Наиболее частая и прогностически благоприятная форма заболевания – катаральный омфалит (мокнущий пупок), при котором появляется длительно не заживающая гранулирующая рана на дне пупочной ранки со скудным серозным отделяемым, периодически покрывающаяся коркой. Грануляции могут разрастаться избыточно, образуя выпячивание грибовидной формы (фунгус пупка). Пупочные сосуды не пальпируются. Общее состояние ребенка удовлетворительное, температура тела нормальная, изменения со стороны периферической крови отсутствуют.

При возникновении гнойного отделяемого из пупочной ранки, отеке и гиперемии пупочного кольца говорят о гнойном омфалите. В некоторых случаях начинают пальпироваться воспаленные пупочные сосуды (эластичные тяжи над пупком или ниже пупка). Заболевание может сопровождаться интоксикацией, повышением температуры тела, воспалительными изменениями со стороны крови.

Флегмонозный омфалит возникает в результате распространения воспалительного процесса на околопупочную область. При этой форме появляются отек, инфильтрация тканей, гиперемия кожи, выпячивание пупочной области. На дне пупочной ранки в ряде случаев (если при обработке пупочной ранки не снимать корочку) образуется язва с подрытыми краями, фибринозными наложениями. Отмечают ухудшение состояния, вялость, слабое сосание груди, срыгивания, бледность кожи или бледно-серый ее оттенок, повышение температуры тела до фебрильных цифр, снижение или отсутствие прибавки массы тела.

Некротический омфалит – крайне редкое осложнение флегмонозной формы омфалита у недоношенных и резко ослабленных детей. Процесс распространяется вглубь. Кожа приобретает багрово-синюшный цвет, наступает её некроз и отслойка от подлежащих тканей. При этом образуются обширная рана. Быстро обнажаются мышцы и фасции в области брюшной стенки. В последующем может наблюдаться эвентрация кишечника. Внешние проявления воспалительного процесса напоминают некротическую флегмону новорожденного. Эта форма омфалита наиболее тяжелая и часто приводит к развитию сепсиса.

При тромбофлебите пупочной вены пальпируется эластичный тяж над пупком.

При тромбоартериите пупочные артерии пальпируются ниже пупочного кольца радиально.

В случае развития перифлебита и периартериита кожа над пораженными сосудами отечна и гиперемирована, возможно напряжение мышц передней брюшной стенки, которое можно определить пальпаторно (положительный симптом Краснобаева). При легких массирующих движениях от периферии пораженного сосуда к пупочному кольцу на дне пупочной ранки появляется гнойное отделяемое. В ряде случаев развивается симптом «вторично вскрывшегося пупка», когда из пупочной ранки, при уже состоявшейся ее эпителизации, вновь появляется геморрагическое отделяемое. Возможно развитие интоксикации.

Гангрена пупочного канатика (пуповинного остатка) развивается в первые дни жизни. Мумификация пуповинного остатка приостанавливается, он становится влажным, приобретает грязно-бурый оттенок и неприятный гнилостный запах. Как правило, отмечается развитие сепсиса.

Диагнозомфалита– клинический и устанавливается при наличии гнойного или серозного характера воспаления пупочной ранки и пупочных сосудов с гнойным или серозным отделяемым, инфильтрацией и гиперемией пупочного кольца, пальпируемыми пупочными сосудами, замедленной эпителизацией ранки.

Лабораторные исследования. В гемограмме при тяжелых формах омфалита можно выявить лейкоцитоз с нейтрофилезом и сдвигом лейкоцитарной формулы влево до юных форм, возможно повышение СОЭ. Бактериологическое исследование крови и отделяемого из пупочной ранки позволяет уточнить этиологию, а проведение антибиотикограммы – назначить адекватную этиотропную терапию.

Инструментальные исследования. В ряде случаев при длительном мокнутии пупочной ранки проводят зондирование для исключения неполных свищей пупка. Для исключения урахуса проводиться проба с введением водного раствора метиленового синего в мочевой пузырь или свищ.

Дифференциальный диагноз. Мокнущий пупок необходимо дифференцировать со свищами пупка (неполный свищ пупка, урахус и полный кишечный свищ), приводящими к длительному мокнутию пупочной ранки. Флегмонозный и некротический омфалиты дифференцируются с флегмоной новорожденных и рожистыми воспалением.

О флегмоне можно говорить, когда воспалительный процесс выходит далеко за пределы пупочного кольца. Кожа имеет багрово-цианотичный оттенок, кровоснабжение её нарушается, цианотичные участки чередуется с бледными, в центре возникает флюктуация. В последующем возникают признаки некроза с формированием демаркационной линии.

Рожистое воспаление является самостоятельным заболеванием и не связано с омфалитом, хотя пупочная область – типичная локализация для этого заболевания. У новорожденных чаще бывает эритематозная форма рожистого воспаления. На пораженной коже возникает ярко-багровое пятно без четких контуров. Гиперемия распространяется неравномерно, в виде «языков пламени». Кожа блестящая, напряженная, смещаемая по отношению к подкожной клетчатке, теплая на ощупь. Позже цвет кожных покровов становится обычным, остается поверхность с легким шелушением. Возможно возникновение пузырей, подкожных абсцессов, некрозов.

Свищи пупка бывают полными и неполными. Полный свищ обусловлен незаращением протока между пупком и петлей кишки, или сохранением мочевого протока. Главное проявление полного свища – длительное мокнутие пупочной ранки (иногда выделение кишечного содержимого).

При кислом содержимом пупочной ранки можно заподозрить незаращение мочевого протока.

При неполных свищах пупка (незаращение дистальных отделов мочевого или желчного протоков) развивается клиническая картина катарального омфалита.

При подозрении на свищи пупка, показана консультация детского хирурга. Окончательный диагноз устанавливается после проведения фистулографии или пробы с метиленовым синим).

Лечение. Задачи лечения:санация пупочной ранки, дезинтоксикация, иммунокоррекция.

Показания к госпитализации. При катаральном омфалите и фунгусе пупка при активном патронаже и хороших социальных условиях в семье госпитализация необязательна. При гнойном омфалите госпитализация показана при наличии интоксикации, вовлечении в процесс пупочных сосудов, а также детей из групп риска по генерализации инфекции и по неблагоприятным микросоциальным условиям. При других формах омфалитов и воспалении пупочных сосудов ребенка необходимо госпитализировать.

Немедикаментозное лечение. Показаны гигиенические ванны с раствором калия перманганата 1:10000, отварами череды травы, ромашки цветков, чистотела большого травы. При тяжелом состоянии туалет кожи проводят с помощью влажных салфеток. В лечении широко используют физиотерапевтические методы (ультрафиолетовое облучение).

Медикаментозная терапия. Местная терапия: зависит от формы заболевания, характера и распространенности местного процесса. При катаральном и гнойном омфалитах производят обработку пупочной ранки 3% раствором водорода пероксида, затем 5% раствором калия перманганата, или 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого. Можно использовать порошок с бацитрацином и неомицином (банеоцин), обрабатывать пупочную ранку растворами антисептиков (хлорофиллипт, 10-15% раствор прополиса, 1% раствор эвкалипта шарикового листьев экстракт и др.). Используют ультрафиолетовое облучение пупочной ранки. При фунгусе пупка обработку пупочной ранки путем прижигания грануляций 5% раствором нитрата серебра осуществляет врач. При флегмонозной форме омфалита применяют повязки с раствором диметилсульфоксида, с мазями на гидрофильной основе (левосин, левомеколь), с гипертоническими растворами 5-10% раствора натрия хлорида, 25% магния сульфата. При некротическом омфалите и гангрене пупочного канатика после хирургического вмешательства рану ведут открытым способом с применением мазей на гидрофильной основе (см. выше). При флебите и артериите пупочных сосудов производят туалет пупочной ранки, аналогичный мокнущему пупку и гнойному омфалиту, а также наложение повязок с 2% гелем троксерутин.

При использовании в акушерском стационаре разрешенных для обработки пупочной ранки пленкообразующих препаратов (Лифузоль и др.), в случаях появления признаков омфалита пленка снимается 70% этиловым спиртом; в дальнейшем обработка пупочной ранки осуществляется, как указано выше.

Общее лечение описано в разделе «Пузырчатка новорождённых».

Хирургическое лечение. Показано хирургическое пособие в случае абсцедирования при флегмонозном омфалите. При некротическом омфалите и гангрене пупочного канатика необходимо провести некрэктомию.

Прогноз. Благоприятный при нетяжелых формах омфалитов, воспалении пупочных сосудов при условии своевременной и адекватной терапии. Флегмонозный и некротический омфалиты, гангрена пуповинного остатка с осложнениями (вплоть до сепсиса) могут привести к летальному исходу.

Вопросы к экзамену. Инфекционно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки. Везикулопустулез. пузырчатка, абсцессы, эксфолиативный дерматит, кандидоз кожи и слизистых, панариций, паронихий, флегмона. Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. Рациональный выбор антибиотиков. |

Источник

Аномалии пуповины – группа состояний, при которых наблюдается неправильное строение или расположение данной структуры, присутствуют узлы, обвитие, опухоли, кисты. При этом заметны явные признаки острой или хронической гипоксии плода: нарушение двигательной активности, учащение или замедление сердцебиения. Для выявления аномалий пуповины используется ультразвуковое исследование, кардиотокография, допплерометрия, постнатальное исследование плаценты. Лечение зависит от вида аномалии пуповины, заключается в госпитализации беременной и наблюдении за состоянием женщины и плода либо предполагает экстренное родоразрешение путем кесарева сечения.

Общие сведения

Аномалии пуповины – комплекс акушерских патологий, который включает неправильное развитие сосудов, присутствие в них тромбов, изменение длины данной структуры, выявление узлов, пролапса, кист, новообразований, нетипичное прикрепление. При наличии таких состояний беременность является патологической. Ранняя диагностика аномалий пуповины крайне важна, так как своевременно оказанная медицинская помощь позволяет сохранить здоровье женщины и жизнь плода. Заподозрить нарушения можно при проведении планового УЗИ, на основе данных аускультации и пальпации плода. Иногда специалисты диагностируют аномалии пуповины уже после рождения ребенка, что связано с частым отсутствием ухудшения состояния беременной и плода при таких патологиях.

Причины аномалий пуповины

Точно установить, по каким причинам развиваются аномалии пуповины, пока не удалось. Однако есть предположения, что такие патологические состояния могут косвенно указывать на присутствие у плода врожденных пороков, хромосомных аберраций. Иногда такие пороки не имеют четких признаков, для их выявления потребуются дополнительные исследования: кордоцентез, консультация генетика, определение кариотипа. Некоторые акушеры-гинекологи связывают аномалии пуповины с негативным воздействием различных факторов на организм беременной. В частности, спровоцировать патологическое состояние могут пагубные привычки, вредные условия работы, употребление некоторых лекарственных средств.

Классификация и симптомы аномалий пуповины

В акушерстве аномалии пуповины классифицируют в зависимости от типа нарушений. Учитывая длину анатомической структуры, стоит отменить такие патологии, как длинная и короткая пуповина. В первом случае длина структуры составляет более 70 см, во втором – менее 40 см. Одной из наиболее частых аномалий пуповины является обвитие, при котором петли анатомической структуры располагаются вокруг различных частей тела плода. При этом возникновение патологии не зависит от размера пуповины. Аномалии возможны как при нормальной или длинной пуповине, так и при короткой. Выделяют следующие формы патологического состояния:

- Изолированное – предполагает расположение петли только вокруг одной части тела, например, ножки или ручки.

- Комбинированное – наблюдается обвитие сразу нескольких анатомических областей.

- Нетугое – наиболее благоприятный вариант для плода, так как отсутствует давление на обвитые части тела, проблемы могут возникнуть во втором периоде родов из-за натяжения или вовсе отсутствовать.

- Тугое – способствует сдавливанию кровеносных сосудов, что приводит к гипоксии плода.

К аномалиям пуповины относят и присутствие узлов. Различают две формы этого патологического состояния:

- Ложные узлы – образуются вследствие варикозного расширения сосудов пуповины или на фоне скопления студнеобразного вещества. Прогноз благоприятный, угрозы для состояния плода или матери нет.

- Истинные – неблагоприятный вариант патологии, узлы образуются на ранних сроках беременности, когда эмбрион имеет небольшие размеры и с легкостью может проскользнуть в образованную пуповиной петлю. Сильное натяжение способствует нарушению кровотока с последующей гипоксией плода, при этом требуется незамедлительное родоразрешение.

Аномалии пуповины могут заключаться и в ее неправильном прикреплении. В норме пуповина локализуется по центру плаценты. Возможны следующие формы нарушений:

- Краевое прикрепление – пуповина размещается по периферии плаценты.

- Оболочечное прикрепление – анатомическая структура крепится к плодным оболочкам, в родах такое состояние может стать причиной разрыва пуповины с последующей гипоксией плода.

Аномалии пуповины зачастую не имеют патологических признаков. Клиническая картина зависит от вида нарушения. При патологическом прикреплении структуры возможно развитие кровотечений в процессе родовой деятельности. Иногда аномалии пуповины способствуют увеличению продолжительности родов, длительность которых может составлять 20 часов и более. При тугом обвитии плода и истинных узлах наблюдаются признаки гипоксии плода. При остром недостатке кислорода отмечается увеличение количества движений плода, ускоренное сердцебиение. При хронической гипоксии проявления патологии будут противоположными – наблюдается уменьшение движений, брадикардия. При таких аномалиях пуповины, как нетугое обвитие и ложные узлы, нарушения со стороны матери или плода не выявляются.

Диагностика и лечение аномалий пуповины

Для выявления аномалий пуповины осуществляют сбор анамнеза: выясняют условия жизни и работы женщины, уточняют, какие заболевания перенесла пациентка, были ли беременности и роды, чем они завершились. Объективный осмотр предполагает аускультацию сердцебиения плода. Чтобы определить признаки аномалий пуповины, используют инструментальные методы диагностики. УЗИ показывает уровень кровотока в сосудах, их диаметр, локализацию плаценты и прикрепление к ней пуповины, частоту сердцебиений плода, его двигательную активность. При аномалиях пуповины возможно замедление или учащение ЧСС, недостаточное поступление кислорода к плоду. Также при проведении ультразвукового сканирования удается обнаружить обвитие, узлы. Для диагностики аномалий пуповины может назначаться кардиотокография, допплерометрия.

Лечение аномалий пуповины зависит от вида имеющейся патологии. При обнаружении данного патологического состояния женщину госпитализируют в гинекологический стационар. Ведение беременности под наблюдением врачей показано при нетугом обвитии пуповиной, наличии ложных узлов. При этом обязательным условием должно быть хорошее самочувствие женщины и плода. Экстренное родоразрешение путем кесарева сечения показано, если аномалии пуповины способствуют гипоксии плода (в частности – при тугом обвитии, в случае присутствия истинных узлов).

Прогноз и профилактика аномалий пуповины

Прогноз при аномалиях пуповины в большинстве случаев благоприятный. Даже при наличии острой гипоксии и экстренном родоразрешении своевременно оказанная медицинская помощь позволяет сохранить жизнь ребенка. Иногда кислородное голодание плода приводит к задержке внутриутробного развития, формированию свищей, дивертикулов Меккеля, кистозных образований в желчных протоках. Смерть плода вследствие аномалий пуповины наблюдается редко. Со стороны матери возможны такие осложнения, как родовые и послеродовые кровотечения. Профилактика аномалий пуповины заключается в планировании беременности, отказе от вредных привычек в процессе вынашивания, своевременной сдаче необходимых анализов и проведении плановых осмотров у акушера-гинеколога. Также следует исключить стрессы, придерживаться сбалансированного питания и обеспечить беременной полноценный ночной отдых.

Источник

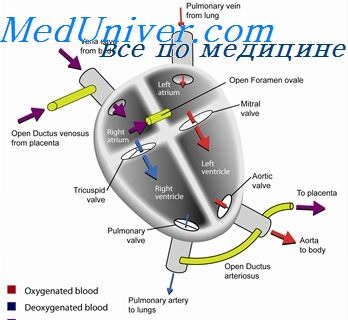

Пороки кровообращения у новорожденных детей. Облитерация пупочных сосудовПредставленный в предыдущих статьях на сайте разбор постнатальных изменений артериального протока и овального отверстия касался нормального развития легких и легочных сосудов. Выведение постнатального кровообращения из равновесия благодаря такой аномалии, как стеноз легочной артерии, уже рассматривалось в предыдущих наших статьях. В исключительных случаях, когда легочное кровообращение не начинается своевременно, все равновесие в сердце оказывается нарушенным. Пока ductus arteriosus остается структурно незакрытым, кровь, которая не может пройти в легкие, поступает через этот проток в аорту и возвращается по системным венам в правое предсердие. Благодаря этому же процессу уменьшается количество крови, идущей в левое предсердие из легочных вен, что приводит к значительному неравенству объемов крови, поступающей в оба предсердия, и в результате — к неравенству давления, оказываемого кровью на противоположные стороны межпредсердной перегородки. Поэтому кровь, не насыщенная кислородом, проходит через овальное отверстие справа налево и у новорожденного появляется цианоз. Первичной причиной этого осложнения не является, как это часто ошибочно утверждали, «незаращение овального отверстия после рождения». Его структурное закрытие всегда является постепенным процессом. Оно открыто в течение всей внутриутробной жизни, когда левый желудочек еще не в состоянии обеспечить циркуляцию всей крови по большому кругу кровообращения, и в течение большей части первого года жизни. В случаях недостаточности легочного кровообращения кровяное давление в предсердиях не может уравновеситься. Это препятствует функциональному закрытию клапана овального отверстия и в то же время препятствует постепенному структурному закрытию этого отверстия. После рождения и прекращения плацентарного кровообращения начинается постепенная фиброзная инволюция пупочной вены и пупочных артерий. Движение крови в этих сосудах прекращается, конечно, сразу же после перевязки пупочного канатика, но облитерация их просветов происходит, вероятно, через 3—5 недель, а отдельные участки этих сосудов могут сохранять просвет еще дольше. В конце концов эти сосуды превращаются в фиброзные тяжи.

Прежний ход пупочной вены представлен у взрослого человека круглой связкой (lig. teres), идущей от пупка к печени, и венозной связкой (lig. venosum), проходящей в паренхиме печени. Проксимальные части пупочных артерий сохраняются в редуцированном виде в качестве подчревных артерий. Фиброзные тяжи, отходящие от этих артерий по обеим сторонам от urachus по направлению к пупку, являются остатками более дистальных частей пупочных артерий и называются у взрослого человека «облитерированными ветвями» подчревных артерий, или боковыми пупочными связками. Тем не менее наши современные знания хорошо показывают, что изменения циркуляции, происходящие после рождения, не являются скачкообразной перестройкой функций, выполняемых различными частями сердца. Тот факт, что легочное кровообращение уже достаточно хорошо развито перед рождением, показывает, что изменения, которые должны произойти до рождения, гораздо более глубоки, чем полагали раньше. Компенсаторные механизмы овального отверстия (foramen ovale) и ductus arteriosus, которые функционируют в течение всей внутриутробной жизни, способствуют окончательной постнатальной перестройки с минимальными функциональными затруднениями. Существенно также, что основные моменты перехода человека при рождении от существования в водной среде к существованию в воздушной среде аналогичны такому же переходу в процессе филогенеза, когда появилась переходная группа амфибий. При более детальном изучении такого изменения в способе существования выясняется, что нам следует больше поражаться законченности и совершенству подготовки к гладкому осуществлению этого перехода, чем останавливаться на старой концепции о скачкообразном характере происходящих изменений. – Вернуться в оглавление раздела “Акушерство.” Оглавление темы “Преобразования кровообращения у новорожденного”: |

Источник