Закон старлинга для сосудов

Закон Франка-Старлинга. Больше растяжение сердечной мышцы – больше сила сокращения.

ЗАКОН ФРАНКА- СТАРЛИНГА («закон сердца»):

Чем больше мышца сердца растянута поступающей кровью, тем больше сила сокращения и тем больше крови поступает в артериальную систему.

Закон Франка-Старлинга обеспечивает:

- приспособление работы желудочков сердца к увеличению нагрузки объемом;

- «уравнивание» производительности левого и правого желудочков сердца (в единицу времени в большой и малый круги кровообращения поступает одинаковое количество крови)

Влияние величины сердечного выброса на АД, приток и отток крови от сердца.

От величины сердечного выброса зависят два условия выполнения адекватной текущим задачам нутритивной функции системы кровообращения: обеспечение оптимального количества циркулирующей крови и поддержание (совместно с сосудами) определенного уровня среднего артериального давления (70—90 мм рт. ст.), необходимого для удержания физиологических констант в капиллярах (25—30 мм рт. ст.). При этом обязательным условием нормальной работы сердца является равенство притока крови по венам и ее выброса в артерии. Решение этой задачи обеспечивается, в основном, механизмами, обусловленными свойствами самой сердечной мышцы. Проявление этих механизмов называют миогенной ауторегуляцией насосной функции сердца. Существуют два способа ее реализации: гетерометрическая — осуществляется в ответ на изменения исходной длины волокон миокарда, гомеометрическая — происходит при их сокращениях в изометрическом режиме.

Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Закон Франка—Старлинга.

Изучение зависимости силы сокращений сердца от растяжения его камер показало, что сила каждого сердечного сокращения зависит от величины венозного притока и определяется конечной диастолической длиной волокон миокарда. Эта зависимость получила название гетерометрическая регуляция сердца и известна как закон Франка—Старлинга: «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», т. е. чем больше наполнение камер сердца кровью, тем больше сердечный выброс. Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Увеличение силы сокращения при растяжении волокон миокарда не сопровождается увеличением длительности сокращения, поэтому указанный эффект одновременно означает увеличение скорости нарастания давления в камерах сердца во время систолы.

Инотропные влияния на сердце, обусловленные эффектом Франка— Старлинга, играют ведущую роль в увеличении сердечной деятельности при усиленной мышечной работе, когда сокращающиеся скелетные мышцы вызывают периодическое сжатие вен конечностей, что приводит к увеличению венозного притока за счет мобилизации резерва депонированной в них крови.

Отрицательные инотропные влияния по указанному механизму играют существенную роль в изменениях кровообращения при переходе в вертикальное положение (ортостатическая проба). Эти механизмы имеют большое значение для согласования изменений сердечного выброса и притока крови по венам малого круга, что предотвращает опасность развития отека легких.

Гомеометрическая регуляция работы сердца.

Термином «гомеометрическая регуляция» обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте (эффект Анрепа) и хроно-инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

Источник

Согласно классической теории Э. Старлинга (1896), нарушение обмена воды между капиллярами и тканями определяется следующими факторами: 1) гидростатическим давлением крови в капиллярах и давлением межтканевой жидкости; 2) коллоидноосмотическим давлением плазмы крови и тканевой жидкости; 3) проницаемостью капиллярной стенки.

Кровь движется в капиллярах с определенной скоростью и под определенным давлением (рис. 12-45), в результате чего создаются гидростатические силы, стремящиеся вывести воду из капилляров в интерстициальное пространство. Эффект гидростатических сил будет тем больше, чем выше кровяное давление и чем меньше величина давления тканевой жидкости. Гидростатическое давление крови в артериальном конце капилляра кожи человека составляет 30-32 мм рт.ст., а в венозном конце – 8-10 мм рт.ст.

Установлено, что давление тканевой жидкости является величиной отрицательной. Она на 6-7 мм рт.ст. ниже величины атмосферного давления и, следовательно, обладая присасывающим эффектом действия, способствует переходу воды из сосудов в межтканевое пространство.

Таким образом, в артериальном конце капилляров создается эффективное гидростатическое давление(ЭГД) – разность между гидростатическим давлением крови и гидростатическим давлением межклеточной жидкости, равное ~ 36 мм рт.ст. (30 – (-6)). В венозном конце капилляра величина ЭГД соответствует 14 мм рт.ст.

(8 – (-6)).

Удерживают воду в сосудах белки, концентрация которых в плазме крови (60-80 г/л) создает коллоидно-осмотическое давление, равное 25-28 мм рт.ст. Определенное количество белков содержится в межтканевых жидкостях. Коллоидно-осмотическое

Обмен жидкости между различными частями капилляра и тканью (по Э. Старлингу): pa – нормальный перепад гидростатического давления между артериальным (30 мм рт.ст.) и венозным (8 мм рт.ст.) концом капилляра; bc – нормальная величина онкотического давления крови (28 мм рт.ст.). Влево от точки A (участок Ab) происходит выход жидкости из капилляра в окружающие ткани, вправо от точки А (участок Ac) происходит ток жидкости из ткани в капилляр (А1 – точка равновесия). При повышении гидростатического давления (p’a’) или снижении онкотического давления (b’c’) точка A смещается в положение А1 и А2. В этих случаях переход жидкости из ткани в капилляр затрудняется и возникает отек

давление интерстициальной жидкости для большинства тканей составляет ~ 5 мм рт.ст. Белки плазмы крови удерживают воду в сосудах, белки тканевой жидкости – в тканях. Эффективная онкотическая всасывающая сила(ЭОВС) – разность между величиной коллоидно-осмотического давления крови и межтканевой жидкости. Она составляет ~ 23 мм рт. ст. (28-5). Если эта сила превышает величину эффективного гидростатического давления, то жидкость будет перемещаться из интерстициального пространства в сосуды. Если ЭОВС меньше ЭГД, обеспечивается процесс ультрафильтрации жидкости из сосуда в ткань. При выравнивании величин ЭОВС и ЭГД возникает точка равновесия А (см. рис. 12-45).

В артериальном конце капилляров (ЭГД = 36 мм рт.ст., а ЭОВС = 23 мм рт.ст.) сила фильтрации преобладает над эффективной онкотической всасывающей силой на 13 мм рт.ст. (36-23). В точке равновесия А эти силы выравниваются и составляют 23 мм рт.ст. В венозном конце капилляра ЭОВС превосходит эффективное гидростатическое давление на 9 мм рт.ст. (14 – 23 = -9), что определяет переход жидкости из межклеточного пространства в сосуд.

По Э. Старлингу, имеет место равновесие: количество жидкости, покидающей сосуд в артериальной части капилляра, должно быть равно количеству жидкости, возвращающейся в сосуд в венозном конце капилляра. Как показывают расчеты, такого равновесия не происходит: сила фильтрации в артериальном конце капилляра равна 13 мм рт.ст., а всасывающая сила в венозном конце капилляра -9 мм рт.ст. Это должно приводить к тому, что в каждую единицу времени через артериальную часть капилляра в окружающие ткани жидкости выходит больше, чем возвращается обратно. Так оно и происходит – за сутки из кровяного русла в межклеточное пространство переходит около 20 л жидкости, а обратно через сосудистую стенку возвращается только 17 л. Три литра транспортируется в общий кровоток через лимфатическую систему. Это довольно существенный механизм возврата жидкости в кровяное русло, при повреждении которого могут возникать так называемые лимфатические отеки.

Источник

Закон Франка-Старлинга. Больше растяжение сердечной мышцы – больше сила сокращения.

Подробности

ЗАКОН ФРАНКА- СТАРЛИНГА («закон сердца»):

Чем больше мышца сердца растянута поступающей кровью, тем больше сила сокращения и тем больше крови поступает в артериальную систему.

Закон Франка-Старлинга обеспечивает:

- приспособление работы желудочков сердца к увеличению нагрузки объемом;

- «уравнивание» производительности левого и правого желудочков сердца (в единицу времени в большой и малый круги кровообращения поступает одинаковое количество крови)

Влияние величины сердечного выброса на АД, приток и отток крови от сердца.

От величины сердечного выброса зависят два условия выполнения адекватной текущим задачам нутритивной функции системы кровообращения: обеспечение оптимального количества циркулирующей крови и поддержание (совместно с сосудами) определенного уровня среднего артериального давления (70—90 мм рт. ст.), необходимого для удержания физиологических констант в капиллярах (25—30 мм рт. ст.). При этом обязательным условием нормальной работы сердца является равенство притока крови по венам и ее выброса в артерии. Решение этой задачи обеспечивается, в основном, механизмами, обусловленными свойствами самой сердечной мышцы. Проявление этих механизмов называют миогенной ауторегуляцией насосной функции сердца. Существуют два способа ее реализации: гетерометрическая — осуществляется в ответ на изменения исходной длины волокон миокарда, гомеометрическая — происходит при их сокращениях в изометрическом режиме.

Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Закон Франка—Старлинга.

Изучение зависимости силы сокращений сердца от растяжения его камер показало, что сила каждого сердечного сокращения зависит от величины венозного притока и определяется конечной диастолической длиной волокон миокарда. Эта зависимость получила название гетерометрическая регуляция сердца и известна как закон Франка—Старлинга: «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», т. е. чем больше наполнение камер сердца кровью, тем больше сердечный выброс. Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Увеличение силы сокращения при растяжении волокон миокарда не сопровождается увеличением длительности сокращения, поэтому указанный эффект одновременно означает увеличение скорости нарастания давления в камерах сердца во время систолы.

Инотропные влияния на сердце, обусловленные эффектом Франка— Старлинга, играют ведущую роль в увеличении сердечной деятельности при усиленной мышечной работе, когда сокращающиеся скелетные мышцы вызывают периодическое сжатие вен конечностей, что приводит к увеличению венозного притока за счет мобилизации резерва депонированной в них крови.

Отрицательные инотропные влияния по указанному механизму играют существенную роль в изменениях кровообращения при переходе в вертикальное положение (ортостатическая проба). Эти механизмы имеют большое значение для согласования изменений сердечного выброса и притока крови по венам малого круга, что предотвращает опасность развития отека легких.

Гомеометрическая регуляция работы сердца.

Термином «гомеометрическая регуляция» обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте (эффект Анрепа) и хроно-инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

Источник

Оглавление темы “Возбудимость сердечной мышцы. Сердечный цикл и его фазовая структура. Тоны сердца. Иннервация сердца.”:

1. Возбудимость сердечной мышцы. Потенциал действия миокарда. Сокращение миокарда.

2. Возбуждение миокарда. Сокращение миокарда. Сопряжение возбуждения и сокращения миокарда.

3. Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола. Фаза асинхронного сокращения. Фаза изометрического сокращения.

4. Диастолический период желудочков сердца. Период расслабления. Период наполнения. Преднагрузка сердца. Закон Франка—Старлинга.

5. Деятельность сердца. Кардиограмма. Механокардиограмма. Электрокардиограмма (ЭКГ). Электроды экг.

6. Тоны сердца. Первый ( систолический ) тон сердца. Второй ( диастолический ) сердечный тон. Фонокардиограмма.

7. Сфигмография. Флебография. Анакрота. Катакрота. Флебограмма.

8. Сердечный выброс. Регуляция сердечного цикла. Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Эффект Франка — Старлинга.

9. Иннервация сердца. Хронотропный эффект. Дромотропный эффект. Инотропный эффект. Батмотропный эффект.

10. Парасимпатические воздействия на сердце. Влияние на сердце блуждающего нерва. Вагусные воздействия на сердце.

Сердечный выброс. Регуляция сердечного цикла. Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Эффект Франка — Старлинга.

От величины сердечного выброса зависят два условия выполнения адекватной текущим задачам нутритивной функции системы кровообращения: обеспечение оптимального количества циркулирующей крови и поддержание (совместно с сосудами) определенного уровня среднего артериального давления (70—90 мм рт. ст.), необходимого для удержания физиологических констант в капиллярах (25—30 мм рт. ст.). При этом обязательным условием нормальной работы сердца является равенство притока крови по венам и ее выброса в артерии. Решение этой задачи обеспечивается, в основном, механизмами, обусловленными свойствами самой сердечной мышцы. Проявление этих механизмов называют миогенной ауторегуляцией насосной функции сердца. Существуют два способа ее реализации: гетерометрическая — осуществляется в ответ на изменения исходной длины волокон миокарда, гомеометрическая — происходит при их сокращениях в изометрическом режиме.

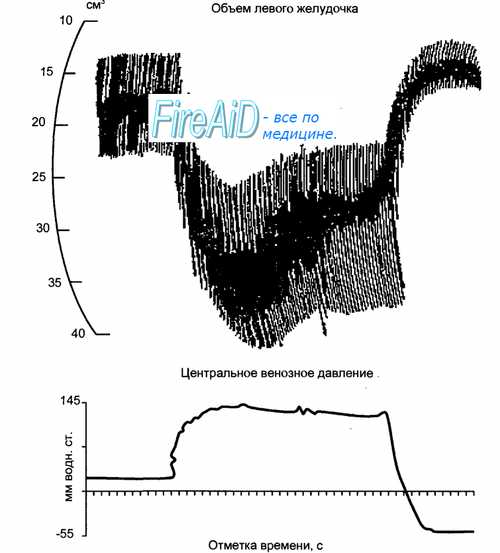

Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Изучение зависимости силы сокращений сердца от растяжения его камер показало, что сила каждого сердечного сокращения зависит от величины венозного притока и определяется конечной диастолической длиной волокон миокарда. Эта зависимость получила название гетерометрическая регуляция сердца и известна как закон Франка—Старлинга: «Сила сокращения желудочков сердца, измеренная любым способом, является функцией длины мышечных волокон перед сокращением», т. е. чем больше наполнение камер сердца кровью, тем больше сердечный выброс (рис. 9.16). Установлена ультраструктурная основа этого закона, заключающаяся в том, что количество актомиозиновых мостиков является максимальным при растяжении каждого саркомера до 2,2 мкм.

Рис. 9.16. Увеличение силы сокращений сердца (амплитуда колебаний верхней кривой) при его растяжении. Опыт на сердечно-легочном препарате.

Увеличение силы сокращения при растяжении волокон миокарда не сопровождается увеличением длительности сокращения, поэтому указанный эффект одновременно означает увеличение скорости нарастания давления в камерах сердца во время систолы.

Инотропные влияния на сердце, обусловленные эффектом Франка— Старлинга, играют ведущую роль в увеличении сердечной деятельности при усиленной мышечной работе, когда сокращающиеся скелетные мышцы вызывают периодическое сжатие вен конечностей, что приводит к увеличению венозного притока за счет мобилизации резерва депонированной в них крови.

Отрицательные инотропные влияния по указанному механизму играют существенную роль в изменениях кровообращения при переходе в вертикальное положение (ортостатическая проба). Эти механизмы имеют большое значение для согласования изменений сердечного выброса и притока крови по венам малого круга, что предотвращает опасность развития отека легких.

Термином «гомеометрическая регуляция» обозначают миогенные механизмы, для реализации которых не имеет значения степень конечно-диастолического растяжения волокон миокарда. Среди них наиболее важным является зависимость силы сокращения сердца от давления в аорте (эффект Анрепа) и хроно-инотропная зависимость. Этот эффект состоит в том, что при увеличении давления «на выходе» из сердца сила и скорость сердечных сокращений возрастают, что позволяет сердцу преодолевать возросшее сопротивление в аорте и поддерживать оптимальным сердечный выброс.

– Также рекомендуем “Иннервация сердца. Хронотропный эффект. Дромотропный эффект. Инотропный эффект. Батмотропный эффект.”

Источник

Оглавление темы “Возбудимость сердечной мышцы. Сердечный цикл и его фазовая структура. Тоны сердца. Иннервация сердца.”:

1. Возбудимость сердечной мышцы. Потенциал действия миокарда. Сокращение миокарда.

2. Возбуждение миокарда. Сокращение миокарда. Сопряжение возбуждения и сокращения миокарда.

3. Сердечный цикл и его фазовая структура. Систола. Диастола. Фаза асинхронного сокращения. Фаза изометрического сокращения.

4. Диастолический период желудочков сердца. Период расслабления. Период наполнения. Преднагрузка сердца. Закон Франка—Старлинга.

5. Деятельность сердца. Кардиограмма. Механокардиограмма. Электрокардиограмма (ЭКГ). Электроды экг.

6. Тоны сердца. Первый ( систолический ) тон сердца. Второй ( диастолический ) сердечный тон. Фонокардиограмма.

7. Сфигмография. Флебография. Анакрота. Катакрота. Флебограмма.

8. Сердечный выброс. Регуляция сердечного цикла. Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Эффект Франка — Старлинга.

9. Иннервация сердца. Хронотропный эффект. Дромотропный эффект. Инотропный эффект. Батмотропный эффект.

10. Парасимпатические воздействия на сердце. Влияние на сердце блуждающего нерва. Вагусные воздействия на сердце.

Диастолический период желудочков сердца. Период расслабления. Период наполнения. Преднагрузка сердца. Закон Франка—Старлинга.

После окончания систолы желудочков возникает диастолический период желудочков сердца (диастола), длящаяся 0,47 с. Он включает в себя следующие периоды и фазы (при частоте сердечных сокращений 75 в минуту):

Период расслабления (0,12 с), состоящий из:

— протодиастолического интервала — 0,04 с (время от начала расслабления миокарда желудочков до закрытия полулунных клапанов);

— фазы изометрического (изоволюмического) расслабления — 0,08 с (время от закрытия полулунных клапанов до открытия атриовентрикулярных).

Период наполнения (0,35 с) состоящий из:

— фазы быстрого наполнения — 0,08 с (с момента открытия атриовентрикулярных клапанов);

— фазы медленного наполнения — 0,18 с;

— фазы наполнения желудочков, обусловленной систолой предсердий — 0,09 с.

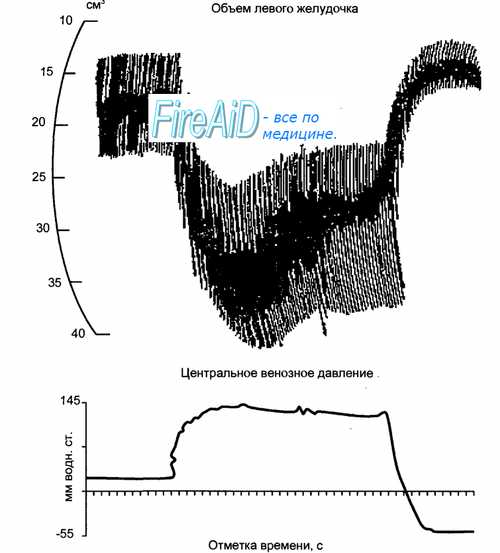

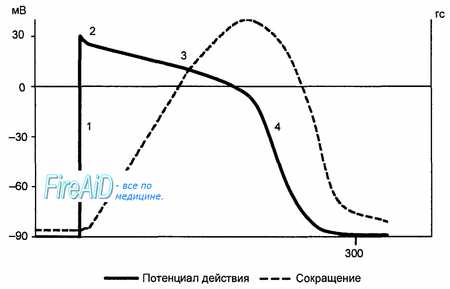

Рис. 9.9. Сопоставление потенциала действия и сокращения миокарда с фазами изменения возбудимости.

1 — фаза деполяризации; 2 — фаза начальной быстрой реполяризации; 3 — фаза медленной реполяризации (фаза плато); 4 — фаза конечной быстрой реполяризации; 5 — фаза абсолютной рефрактерности; 6 — фаза относительной рефрактерности; 7 — фаза супернормальной возбудимости.

Рефрактерность миокарда практически совпадает не только с возбуждением, но и с периодом сокращения.

К концу систолы желудочков и началу диастолы (с момента закрытия полулунных клапанов) в желудочках содержится остаточный, или резервный, объем крови (конечно-систолический объем). В это же время начинается резкое падение давления в желудочках (фаза изоволюмического, или изометрического, расслабления). Способность миокарда быстро расслабляться является важнейшим условием для наполнения сердца кровью. Когда давление в желудочках (начальное диастолическое) становится меньше давления в предсердиях, открываются атриовентрикулярные клапаны и начинается фаза быстрого наполнения, во время которой кровь с ускорением поступает из предсердий в желудочки. Во время этой фазы в желудочки поступает до 85 % их диастолического объема. По мере заполнения желудочков скорость их наполнения кровью снижается (фаза медленного наполнения). В конце диастолы желудочков начинается систола предсердий, в результате чего в желудочки поступает еще 15 % их диастолического объема. Таким образом, в конце диастолы в желудочках создается конечно-диастолический объем, которому соответствует определенный уровень конечно-диастолического давления в желудочках. Конечно-диастолический объем и конечно-диастолическое давление составляет так называемую преднагрузку сердца, которая является определяющим условием для растяжения волокон миокарда, т. е. реализации закона Франка—Старлинга.

Частота генерации возбуждения клетками проводящей системы и соответственно сокращений миокарда определяется длительностью рефрактерной фазы, возникающей после каждой систолы. Как и в других возбудимых тканях, в миокарде рефрактерность обусловлена инактивацией натриевых ионных каналов, возникающей в результате деполяризации (см. рис. 9.9).

Для восстановления входящего натриевого тока необходим уровень реполяризации около 40 мВ. До этого момента имеет место период абсолютной рефрактерности, который продолжается около 0,27 с. Далее следует период относительной рефрактерности (см. рис. 9.9), в течение которого возбудимость клетки постепенно восстанавливается, но остается еще сниженной (длительность 0,03 с). В этот период сердечная мышца может ответить дополнительным сокращением, если стимулировать ее очень сильным раздражителем.

За периодом относительной рефрактерности следует короткий период супернормальной возбудимости (см. рис. 9.9). В этот период возбудимость миокарда высока и можно получить дополнительный ответ в виде сокращения мышцы, нанося на нее подпороговый раздражитель.

Длительный рефрактерный период имеет для сердца важное биологическое значение, так как он предохраняет миокард от быстрого или повторного возбуждения и сокращения. Этим исключается возможность тетанического сокращения миокарда и нарушения нагнетательной функции сердца.

К тетаническому сокращению и утомлению в физиологическом понимании этого термина миокард не способен. При раздражении сердечная ткань ведет себя как функциональный синцитий, и сила каждого сокращения определяется по закону «все или ничего», согласно которому при возбуждении, превышающем пороговую величину, сокращающиеся волокна миокарда развивают максимальную силу, не зависящую от величины над-порогового раздражителя.

Преждевременное сокращение всего сердца или его частей в результате дополнительного возбуждения миокарда вызывает экстрасистолу. По месту возникновения дополнительного возбуждения различают синусовые, предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые экстрасистолы.

– Также рекомендуем “Деятельность сердца. Кардиограмма. Механокардиограмма. Электрокардиограмма (ЭКГ). Электроды экг.”

Источник