Желудочки предсердия магистральные сосуды

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

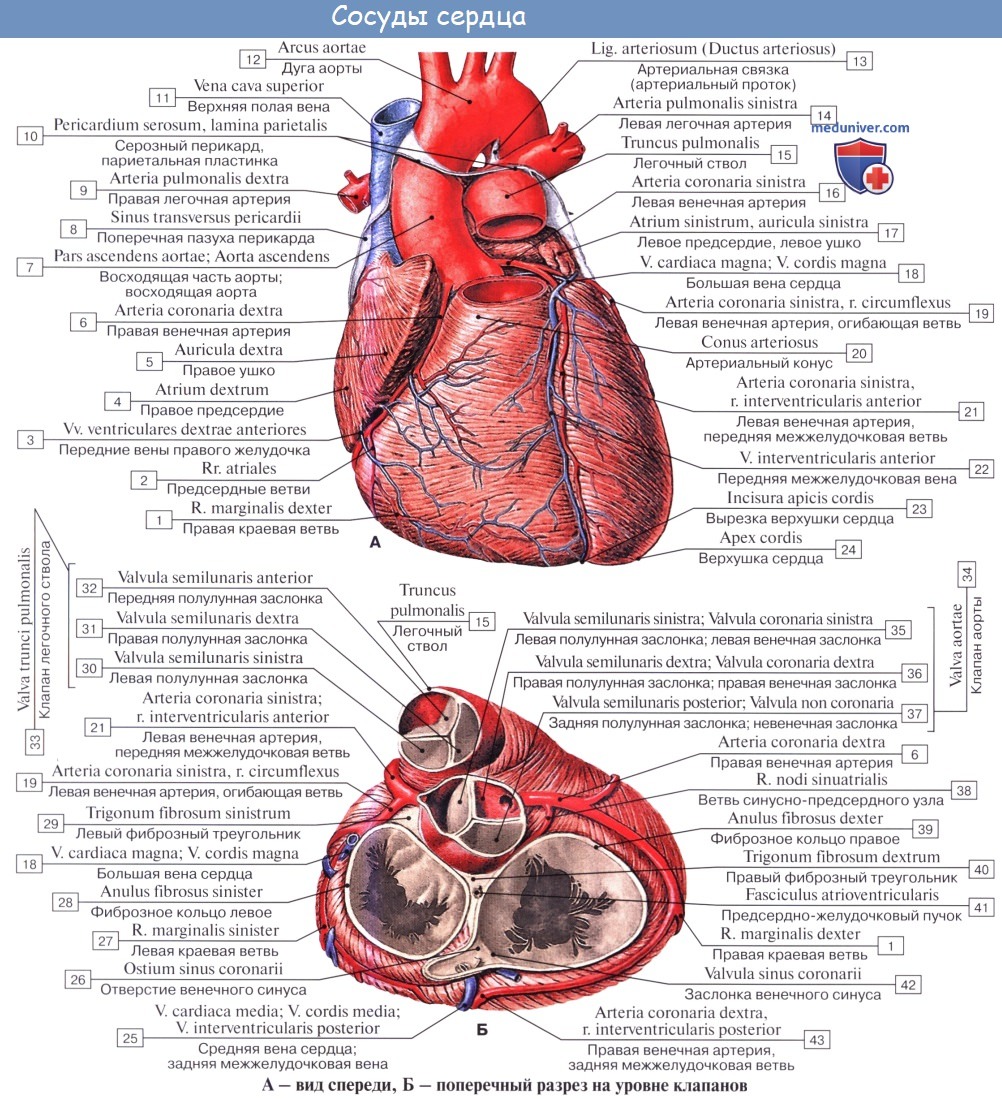

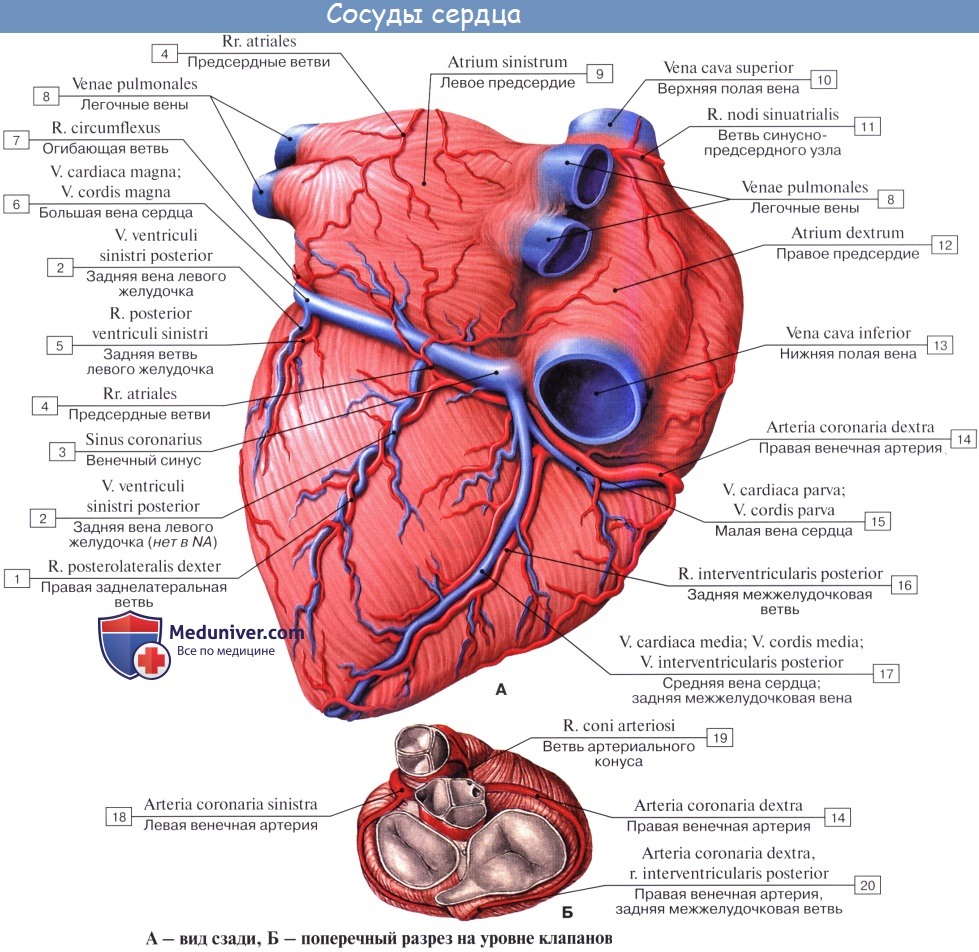

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

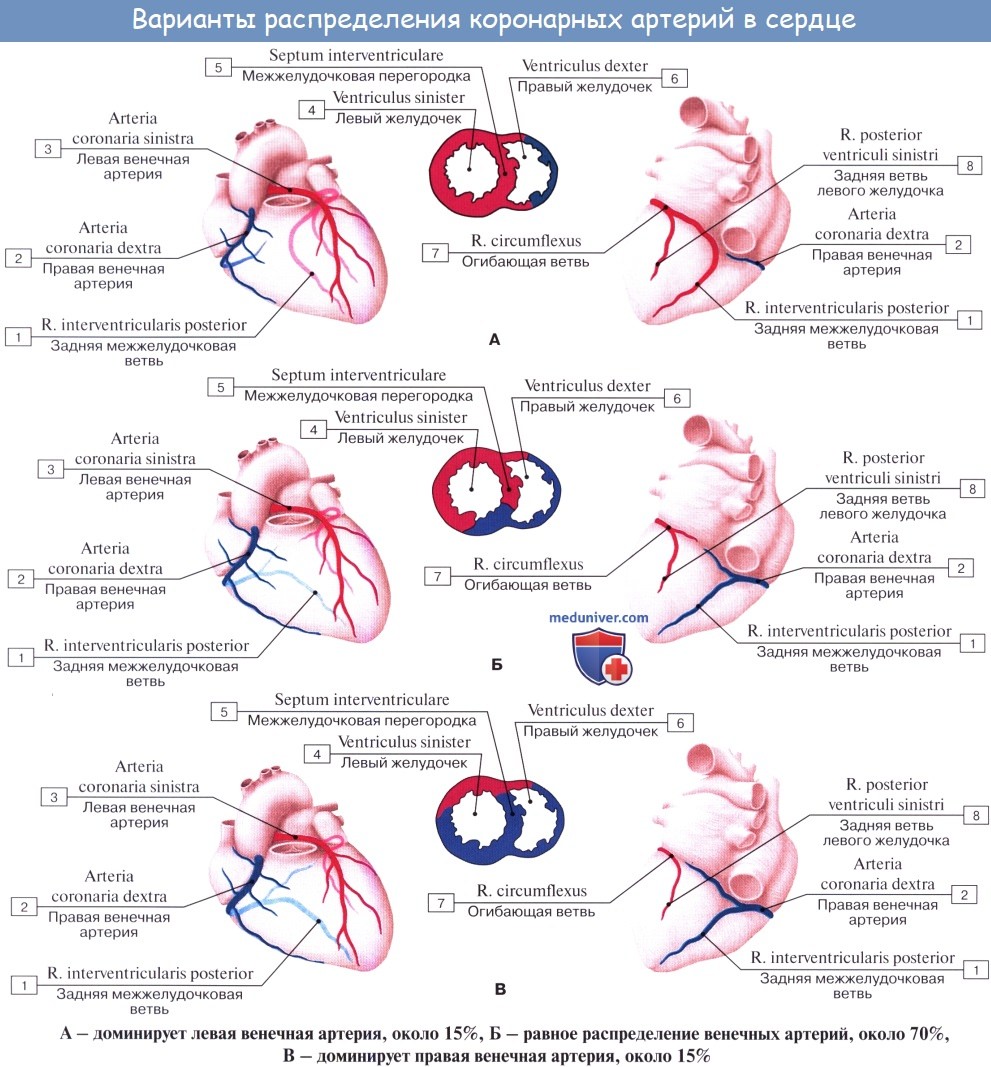

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Содержание

- Строение системы кровообращения

- Сердце

- Сосуды

- Кровь

- Круги кровообращения

- Функции

- Особенности системы в разные периоды жизни

Сердечно-сосудистая система человека (кровеносная – устаревшее название) – это комплекс органов, обеспечивающих снабжение всех участков организма (за небольшим исключением) необходимыми веществами и удаляющих продукты жизнедеятельности. Именно сердечно-сосудистая система обеспечивает все участки тела необходимым кислородом, а потому является основой жизни. Нет кровообращения только в некоторых органах: хрусталик глаза, волос, ноготь, эмаль и дентин зуба. В сердечно-сосудистой системе выделяют две составные части: это собственно комплекс органов кровообращения и лимфатическая система. Традиционно они рассматриваются отдельно. Но, несмотря на их разность, они выполняют ряд совместных функций, а также имеют общее происхождение и план строения.

Строение системы кровообращения

Анатомия системы кровообращения подразумевает ее разделение на 3 компонента. Они значительно различаются по строению, но в функциональном отношении представляют собой единое целое. Это следующие органы:

- сердце;

- сосуды;

- кровь.

Сердце

Своеобразный насос, перекачивающий кровь по сосудам. Это мышечно-фиброзный полый орган. Находится в полости грудной клетки. Гистология органа различает несколько тканей. Самая главная и значительная по размерам – мышечная. Внутри и снаружи орган покрыт фиброзной тканью. Полости сердца разделены перегородками на 4 камеры: предсердия и желудочки.

У здорового человека частота сердечных сокращений составляет от 55 до 85 ударов в минуту. Это происходит на протяжении всей жизни. Так, за 70 лет происходит 2,6 млрд сокращений. При этом сердце перекачивает около 155 млн литров крови. Вес органа колеблется от 250 до 350 г. Сокращение камер сердца называется систолой, а расслабление – диастолой.

Сосуды

Это длинные полые трубки. Они отходят от сердца и, многократно разветвляясь, идут во все участки организма. Сразу по выходу из его полостей сосуды имеют максимальный диаметр, который по мере удаления становится меньше. Различают несколько типов сосудов:

- Артерии. Они несут кровь от сердца к периферии. Сама крупная из них – аорта. Выходит из левого желудочка и несет кровь ко всем сосудам, кроме легких. Ветви аорты делятся многократно и проникают во все ткани. Легочная артерия несет кровь к легким. Она идет из правого желудочка.

- Сосуды микроциркуляторного русла. Это артериолы, капилляры и венулы – самые маленькие сосуды. Кровь по артериолам идет в толще тканей внутренних органов и кожи. Они ветвятся на капилляры, которые осуществляют обмен газами и другими веществами. После чего кровь собирается в венулы и течет дальше.

- Вены – сосуды, несущие кровь к сердцу. Они образуются при увеличении диаметра венул и их многократном слиянии. Самые крупные сосуды данного типа – нижняя и верхняя полые вены. Именно они непосредственно впадают в сердце.

Кровь

Своеобразная ткань организма, жидкая, состоит из двух главных компонентов:

- плазма;

- форменные элементы.

Плазма – жидкая часть крови, в которой находятся все форменные элементы. Процентное соотношение – 1:1. Плазма представляет собой мутную желтоватую жидкость. В ней содержится большое количество белковых молекул, углеводов, липидов, различных органических соединений и электролитов.

К форменным элементам крови относят: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Они образуются в красном костном мозге и циркулируют по сосудам всю жизнь человека. Только лейкоциты при некоторых обстоятельствах (воспаление, внедрение чужеродного организма или материи) могут проходить через сосудистую стенку в межклеточное пространство.

У взрослого человека содержится 2,5-7,5 (зависит от массы) мл крови. У новорожденного – от 200 до 450 мл. Сосуды и работа сердца обеспечивают важнейший показатель кровеносной системы – артериальное давление. Оно колеблется от 90 мм рт.ст. до 139 мм рт.ст. для систолического и 60-90 – для диастолического.

Круги кровообращения

Все сосуды образуют два замкнутых круга: большой и малый. Это обеспечивает бесперебойное одновременное снабжение кислородом организма, а также газообмен в легких. Каждый круг кровообращения начинается из сердца и там же заканчивается.

Малый идет от правого желудочка по легочной артерии в легкие. Здесь она несколько раз ветвится. Кровеносные сосуды образуют густую капиллярную сеть вокруг всех бронхов и альвеол. Через них происходит газообмен. Кровь, богатая углекислым газом, отдает его в полость альвеол, а взамен получает кислород. После чего капилляры последовательно собираются в две вены и идут в левое предсердие. Малый круг кровообращения заканчивается. Кровь идет в левый желудочек.

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка. Во время систолы кровь идет в аорту, от которой ответвляются множество сосудов (артерий). Они делятся несколько раз, пока не превратятся в капилляры, снабжающие кровью весь организм – от кожи до нервной системы. Здесь происходит обмен газов и питательных веществ. После чего кровь последовательно собирается в две крупные вены, идущие в правое предсердие. Большой круг заканчивается. Кровь из правого предсердия попадает в левый желудочек, и все начинается заново.

Функции

Сердечно-сосудистая система выполняет в организме ряд важнейших функций:

- Питание и снабжение кислородом.

- Поддержание гомеостаза (постоянства условий внутри всего организма).

- Защита.

Снабжение кислородом и питательными веществами заключается в следующем: кровь и ее компоненты (эритроциты, белки и плазма) доставляют кислород, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы до любой клетки. При этом из нее они забирают углекислый газ и вредные отходы (продуты жизнедеятельности).

Постоянные условия в организме обеспечиваются самой кровью и ее компонентами (эритроциты, плазма и белки). Они не только выступают переносчиками, но и регулируют важнейшие показатели гомеостаза: ph, температуру тела, уровень влажности, количество воды в клетках и межклеточном пространстве.

Непосредственную защитную функцию играют лимфоциты. Эти клетки способны обезвреживать и уничтожать чужеродную материю (микроорганизмы и органические вещества). Сердечно-сосудистая система обеспечивает их быструю доставку в любой уголок организма.

Особенности системы в разные периоды жизни

Во время внутриутробного развития сердечно-сосудистая система имеет ряд особенностей.

- Установлено сообщение между предсердиями (“овальное окно”). Оно обеспечивает прямой переход крови между ними.

- Малый круг кровообращения не функционирует.

- Кровь из легочной вены переходит в аорту по специальному открытому протоку (Баталов проток).

Кровь обогащается кислородом и питательными веществами в плаценте. Оттуда по пупочной вене она идет в полость живота через одноименное отверстие. Затем сосуд впадает в печеночную вену. Откуда, проходя через орган, кровь поступает в нижнюю полую вену, к оторая впадает в правое предсердие. Оттуда почти вся кровь идет в левое. Только ее малая часть выбрасывается в правый желудочек, а затем в легочную вену. Кровь от органов собирается в пупочные артерии, которые идут к плаценте. Здесь она вновь обогащается кислородом, получает питательные вещества. При этом углекислый газ и продукты обмена малыша переходят в кровь матери, организм который их и выводит.

Сердечно-сосудистая система у детей после рождения претерпевает ряд изменений. Баталов проток и овальное отверстие зарастают. Пупочные сосуды запустевают и превращаются в круглую связку печени. Начинает функционировать малый круг кровообращения. К 5-7 дням (максимум – 14) сердечно-сосудистая система приобретает те черты, которые сохраняются у человека на протяжении всей жизни. Изменяется только количество циркулирующей крови в разные периоды. Вначале оно увеличивается и к 25-27 годам достигает максимума. Только после 40 лет объем крови начинает несколько снижаться, и после 60-65 лет остается в пределах 6-7% от массы тела.

В некоторые периоды жизни количество циркулирующей крови увеличивается или уменьшается временно. Так, при беременности объем плазмы становится больше исходного на 10%. После родов он снижается до нормы за 3-4 недели. Во время голодания и непредвиденных физических нагрузок количество плазмы становится меньше на 5-7%.

Источник

Транспозиция магистральных артерий. Виды транспозиций магистральных артерий.

Центральный цианоз часто является первым симптомом врожденного порока сердца. В данной главе приведены ВПС, для которых артериальная гипоксемия — ведущий синдром, несмотря на то, что некоторым из них свойственна также сердечная недостаточность. Причины гипоксемии при ВПС следующие: 1) шунт крови справа налево; 2) уменьшение легочного кровотока; 3) разобщение малого и большого кругов кровообращения.

Транспозиция магистральных артерий (ТМА) представляет собой порок, при котором аорта отходит от морфологически правого желудочка и несет венозную кровь к тканям организма, а легочная артерия отходит от морфологически левого желудочка и несет артериальную кровь к легким.

Среди новорожденных частота транспозиции магистральных сосудов составляет 0,22-0,33 на 1000, среди всех ВПС — 6—7%, среди критических ВПС – до 23%.

Нарушения гемодинамики во многом определяются конкретно представленным вариантом порока:

1) ТМА с интактной межжелудочковой перегородкой;

2) ТМА с интактной межжелудочковой перегородкой и сужением выводного отдела левого желудочка;

3) ТМА с ДМЖП;

4) ТМА с ДМЖП и сужением выводного отдела левого желудочка.

Дефект межжелудочковой перегородки добавляет к симптомам гипоксемии симптомы объемной перегрузки желудочков, легочный стеноз ограничивает легочный кровоток. Однако основой патологии во всех случаях является анатомическое разделение малого и большого кругов кровообращения. При этом венозная кровь, притекающая в правый желудочек, поступает в аорту и, пройдя большой круг кровообращения (БКК), через полые вены вновь возвращается в правые отделы сердца. Артериальная кровь, притекающая в левый желудочек, поступает в легочную артерию и, пройдя малый круг кровообращения (МКК), через легочные вены вновь возвращается влевые отделы сердца. Таким образом, в БКК постоянно циркулирует кровь с низким содержанием кислорода, а в МКК – с высоким.

Естественно, при таких обстоятельствах длительное существование организма невозможно. Условием его выживания является наличие коммуникаций между кругами кровообращения, наиболее часто -открытого овального окна; при этом необходимо наличие двухстороннего сброса крови (так как односторонний сброс привел бы к переполнению одного из кругов кровообращения). От объема потоков, которыми «обмениваются» правые и левые отделы сердца, зависит уровень системной оксигенации. В наилучшей степени двухсторонний кровоток обеспечивает межпредсердное сообщение, так как давление в предсердиях сравнительно низкое, и его изменение на 1—2 мм рт. ст. сказывается на направлении потока крови. Оптимальным для гемодинамики является сочетание открытого овального окна с небольшим ОАП. При этом приток венозной крови в легкие осуществляется преимущественно через ОАЛ, а артериальной в большой круг кровообращения – через межпредсердное сообщение.

У больных с транспозицией магистральных сосудов существует резкий контраст между газовым составом крови в легочных венах и аорте. Так как газообмен в легких не нарушен, в оттекающей от них крови р02 может достигать 110 ммрт. ст., а рС02 составляет 15-25 мм рт. ст. В то же время в системной «артериальной» крови рО, редко превышает 35 мм рт. ст., а рС02 равно приблизительно 45 мм рт. ст. Придыхании 100% кислородом системное рО, обычно поднимается не более чем на 5—10 мм рт. ст. и отражает величину межциркуляторного смешивания крови.

Величина легочного кровотока определяется анатомией порока. При простой транспозиции магистральных сосудов он несколько усилен за счет увеличения минутного объема сердца как одного из механизмов компенсации гипоксемии. Значительная гиперволемия МКК возникает при большом диаметре ОАП или сопутствующем ДМЖП. При сужении выхода из левого желудочка легочный кровоток уменьшен.

Фетальная ЭхоКГ.

Так как транспозиция магистральных сосудов не сопровождается кардиомегалией и редко сочетается с хромосомными аномалиями, процент ее выявления при акушерском скрининге не превышает 19%. Правильное заключение возможно, если исследуются выводные тракты желудочков. При этом выявляют параллельное, а не перекрещивающееся положение магистральных сосудов. В дальнейшем устанавливают, что аорта отходит от морфологически правого, а легочная артерия — от морфологически левого желудочка.

Естественное течение транспозиции магистральных сосудов. В силу особенностей внутриутробного кровообращения транспозиция магистральных сосудов практически не влияет на развитие плода, верхняя и нижняя половины тела оксигенируются адекватно.

В случаях, когда диагноз поставлен, следует обратить внимание на функцию овального окна и ОАП. В 4-6% наблюдений уже пренатально можно выявить симптомы их рестриктивности (фиксированное выбухание межпредсердной перегородки в левое предсердие, малый диаметр ОАП с высокоскоростным потоком крови в нем), приводящей к ранней неонатальной смертности. Родоразрешение рекомендуется проводить в учреждении, располагающем возможностями для терапии простагландинами и выполнения процедуры Рашкинда. Порок относится ко 2-й категории тяжести.

В большинстве случаев ребенок рождается в срок, с нормальным весом. В первые часы после рождения не возникает обычного для новорожденных резкого перераспределения крови в сторону легких и отсутствует возврат большого объема крови из них в левое предсердие. Кроме того, в правом желудочке сохраняется повышенное давление, так как он изгоняет кровь в аорту. В результате давление в правом предсердии сохраняется более высоким, чем в левом и клапан овального окна не закрывается. Кроме того, через ОАП существует двунаправленный поток крови (в систолу — из легочной артерии в аорту, в диастолу — из аорты в легочную артерию). Данные механизмы поддерживают некоторое время удовлетворительную системную оксигенацию крови. Однако уже через несколько часов развивается дефицит кислорода, усиливаются анаэробный метаболизм и продукция лактата, истощаются запасы гликогена. Развиваются метаболический ацидоз и нарушения функции различных органов. Это сопровождается быстрой гибелью больных: 30% умирают на первой неделе жизни, 50% — в периоде новорожденности и 90% — в течение первого года жизни.

Относительно благоприятный прогноз имеют больные с большим межпредсердным сообщением или при комбинации транспозиции магистральных артерий с ДМЖП и с умеренным легочным стенозом. Однако при изолированном большом ДМЖП легочная гипертензия определяется уже к 3—4 мес и быстро приобретает склерозирующий характер. В связи с этим рекомендуют выполнять раннюю операцию.

Видео ЭхоКГ при транспозиции магистральных сосудов у плода

– Также рекомендуем “Клиника и признаки транспозиции магистральных сосудов.”

Оглавление темы “Врожденные пороки сердца у новорожденных.”:

1. Транспозиция магистральных артерий. Виды транспозиций магистральных артерий.

2. Клиника и признаки транспозиции магистральных сосудов.

3. Лечение транспозиции магистральных сосудов. Операции при транспозици магистральных сосудов.

4. Критический стеноз легочной артерии. Патогенез критического стеноза легочной артерии.

5. Атрезия легочной артерии. Патогенез и кровообращение при атрезии легочной артерии.

6. Естественное течение атрезии легочной артерии. Признаки и клиника атрезии легочной артерии.

7. Атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой.

8. Клиника и диагностика атрезии легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой.

9. Тетрада Фалло. Виды и классификация тетрады фалло.

10. Течение тетрады фалло. Клиника и признаки тетрады фалло.

Источник