Человеческие ткани которые лишены кровеносных сосудов

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

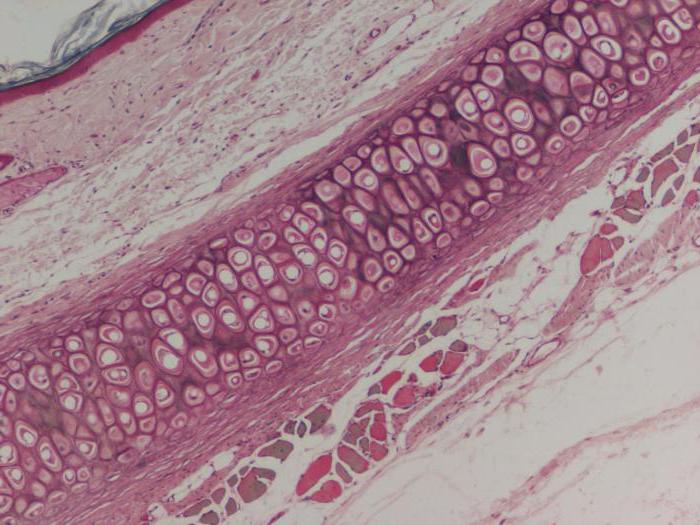

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый – это хрящевая, второй – производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

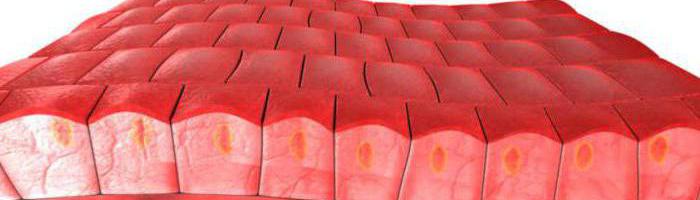

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

В организме человека имеется множество систем органов, каждый из которых нуждается в постоянном восполнении питательных веществ и отведении продуктов метаболизма. С этой целью справляется кровь, которая является главной транспортной средой. В таком контексте закономерно задать вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Как они называются и как осуществляется их питание, следует рассмотреть детальнее.

Питание суставных хрящей

Рассматривая вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов, следует вспомнить два очевидных варианта ответа. Первый – это хрящевая, второй – производные эпидермиса кожи. Хрящевая гиалиновая ткань является примером соединительной, которая формирует защитную амортизирующую оболочку для суставов. В остальных хрящах тела, к примеру, в гортани, ушных раковинах, фиброзных кольцах и клапанах сердца кровеносные сосуды присутствуют. Но в хрящах, которые обеспечивают защиту суставов, их нет. Питание суставного хряща достигается за счет синовиальной жидкости и растворенных в ней веществ. Также кровеносные сосуды полностью отсутствуют в роговице глаза, питание которой обеспечивается слезной жидкостью.

Производные эпидермиса

Все известные в биологии производные эпидермиса кожи не обеспечиваются кровью. Такие ткани лишены кровеносных сосудов, которых не имеет и сам эпидермис. Он представляет собой отмирающие клетки, которые не нужно обеспечивать питательными веществами. Волосы, в отличие от ногтей и эпидермиса, имеют признаки жизни. Их питание обеспечивает волосяная луковица.

Эпителиальная ткань

Несмотря на косвенное сообщение с системой кровоснабжения, эпителиальная ткань не имеет своих артерий и вен. Это отвечает на вопрос о том, какие ткани лишены кровеносных сосудов. Почему? Следует разобраться детальнее. Любой эпителий представляет собой совокупность клеток, расположенных на базальной мембране. Последняя представляет собой полупроницаемую структуру, через которую свободно проходят растворенные в межклеточной жидкости питательные вещества. Сами кровеносные сосуды не пронизывают базальную мембрану, которая состоит из фибриллярных белков.

Питание эпителиальной ткани достигается за счет простой диффузии и активного транспорта веществ из межклеточной жидкости. Туда они поступают через капиллярные фенестры и свободно проходят базальную мембрану, достигая эпителиальных клеток. При этом питательные вещества в большей свой массе расходуются на обеспечение нужд росткового слоя эпителия. Чем дальше от него, тем меньше питания получает эпителиальная ткань. Однако этого достаточно для ее функционирования.

На вопрос о том, какие ткани лишенны кровеносных сосудов у человека, следует отвечать, что эпителиальные, так как они связаны только с межклеточной жидкостью. Из нее эпителий получает питание, а продукты метаболизма может сбрасывать в открывающуюся полость, а не в кровь. Особая ситуация наблюдается в случае с кишечным эпителием, который помимо экскреции способен всасывать вещества из кишечника.

Итак, какие ткани лишены кровеносных сосудов? Ответ: все эпителиальные, ограниченные от сосудов базальной мембраной, но косвенно сообщающиеся с кровеносной системой. Потому в норме все питательные вещества из кишечника также попадают в межклеточное пространство и позже диффундируют в кровь.

Источник

( -). , , , , , , – – , ; , , . , , , (), , ; . , , , , . , . , . , , , * . , , , . – . , , , . . * () , , ” “, . , . . . , . . . . – . , , () , . . (, , , ) , , – . ( .) , , . . , – . , . (), . . . . . , . , , . . , , . : , (. 18). – . , , . . . . 18. , . 1350 ( ) , , . : (. ), ( ) ; , ; , . , , . . . , , . : , , , , , – , , , . . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) . . , , . , . , , – . , (. 19). (), * () . , – . ; . * () . 19. . 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – . , – , , . – . . – – – . (). , . , “-“, ; . , . , . , . , . , . , , . , , , . , . , (). – , : , , . ; ( 120 μ), . ; , . , ; ( ). , , , (. 20). . , , . , , , . . . 20. . 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – . , , . . , , , . . , , . . – , . , , , , . , , . , , . . : ( , .). . , (. 21). , . . 21. . 1 – , ; 2 – , , , . , , , , () . , , – , . – , , , , ; . , . , , , , , , . – . , . , , . , . – . , ; . . , , . (), . , , . , – ; (. 22). , , . -. , . , (, , .), , , – . . 22. . 1 – ; 2 – ; 5 – ; . , . . , , “”, . , , , , – . – . , (, , .) – . , , ; , – (, ), – , . . , . . , , (, ) , () – – , ; – , (). , – , , -, , . . . , . , , , (). , , . , . , – , . . , . – – . – . . – , . , – , , , . , , . (. 23) ( ), ( ) ( ).

. 23. . 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ( ) , . , . , – , . 7,5 μ , 2 μ. : ; , 5-10 . 1 3 5 . , 25 . , , – 1700 , . – , , . . 6 10 μ. 1 3 6000-8000 , . . 500 , . , . . . , . : , , , , . , . , . : , , , , -, . , , (2-3 μ) , , . 1 3 400000 . . . , . , , . . , , , . , , 130 , , . . 300 . . 10 . “” . , . () , . . . , . , , . , – (. 24 24). . 24. . . 1 – 2 – ; 3 – . 24. ( ). 1 – ; 2 – ( ); 3 – . ; (, ) , . . , (, ), . , , . . . . , . – . ; , , – , . . , . , . , , . , . , . , , . . . ; , . , , . , , , . . , . , , , . . , , . , , . , . , – , . , , , . () . , ; , , , . , , . . , . , (. 25). , ( , ) , . . . , . . 25. . 1 – ; 2 – ; 3 – , . ; , , . , , , . , ; , 22-25 . , . , , . . , . . . , . , , ; . . , . ( ), , . ( 15-27 μ) – , . , . . – , , . . , , . ; (. 26). , . . 26. ( ). 1 – ; 2 – ; – ; b – ; – , , , , . , , . , 20 110 μ, ; , . , 8 15 (. 27 28). . 27. . 1 – ; 2-3 – , ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – . 28. . 1 – ; 2 – , ; 3 – . , , , ; , , , . , -, , . , , , , , , , . (foramina nutritia), , , , , , . . , , , ( ). . . (); , ; ( ). , . . . . , ; . . , , , , , . , . , , . (), . . , . , , , . . . . , . . , . , . , , , , , . . , . , , , . , , , . , , . . . , , . , , , , . , . . , , , , . , . . . . , – ; . , . . . , , . . , , . , , – . , 18- . , (), , , . , . * * * , . , ; (, , , ). , , ( , ). , , . , : . |

Источник

Гангрена – это смерть тканей тела человека. Она развивается, когда кровоснабжение пораженной части тела прекращается из-за различных факторов, таких как инфекция, сосудистые заболевания или травма. Гангрена может охватывать любую часть тела, но наиболее часто поражаемыми областями являются конечности (ступни, руки, ноги, кисти рук).

Причины гангрены

Газовая («мокрая») гангрена

Газовая («мокрая») гангрена является наиболее опасной для жизни формой гангрены. Она происходит в ранах, которые заражены семейством бактерий под названием Clostridium. По крайней мере 20 видов клостридий могут стать причиной газовой гангрены. Особенность клостридий заключается в том, что они являются анаэробными, то есть лучше всего растут при отсутствии кислорода. Поскольку здоровые ткани человека полны кислорода, эти бактерии редко беспокоят их. В свою очередь, когда клостридии развиваются, они выделяют газ и яды в организм. Эта форма гангрены распространяется очень быстро и может вызвать быструю смерть.

Травмы, которые оставляют часть мышечной ткани лишенной кислорода, создают идеальный дом для клостридий. Те клетки в ране, которые уже мертвы, в них и начинается инфекция. Травмы, прерывающие кровоснабжение к большому количеству тканей, наиболее склонны к гангрене. Инфекция обычно поражает конечности, где кровоснабжение наиболее легко прекращается. Например, автомобильные аварии часто приводят к травмам нижних конечностей – именно такая рана, является для клостридий наиболее подходящей.

Хирургия может также произвести области уязвимой ткани. Условия, благоприятные для клостридий, чаще всего встречаются у людей с уже существующими сосудистыми проблемами или с множеством факторов риска сердечных заболеваний.

Например:

Высокий уровень холестерина может повысить вероятность свертывания крови. У человека с высоким уровнем холестерина, скорее всего, после операции будет больше заблокированных кровеносных сосудов. Ткань, которая обычно питается этими кровеносными сосудами, может недополучать кислорода, что позволит бактериям размножаться.

Существуют и другие причины «мокрой» гангрены, которые не связаны конкретно с клостридией. Другие бактерии, такие как E.coli, Klebsiella и Proteus, могут вызывать «влажную» гангрену в поврежденной ткани, что приводит к серьезной, часто опасной для жизни инфекции.

«Сухая» гангрена

Напротив, «сухая» гангрена возникает, когда кровоснабжение ткани прекращается, но инфекция не развивается. В этих случаях ткань умирает, но человек в целом чувствует себя хорошо.

Серьезные заболевания, которые мешают кровотоку, могут прекратить подачу кислорода к конечностям, даже если нет травм. Например, заболевание периферических сосудов, при котором приток крови к ногам плохой, может лишить ступню или ногу крови или кислорода, что приводит к гангрене.

Например:

Люди с диабетом склонны к гангрене стопы. Связанная с диабетом гангрена является наиболее распространенной причиной ампутации стопы. Сильное обморожение (из-за передержки на холоде) также может привести к гангрене из-за отсутствия надлежащего кровотока в тканях.

Симптомы и осложнения

Области, пораженные гангреной, обычно теплые и опухшие. Сначала кожа может быть бледной, но вскоре становится красной или коричневой и, наконец, зеленовато-черной. Зона поражения может стать сильно рубцовой и требует реконструктивной хирургии. Если происходит значительная гибель ткани, пораженную часть тела, возможно, даже необходимо удалить.

Иногда коричневая жидкость образуется под кожей, вызывая рост больших пузырьков. Если клостридии являются причиной гангрены, газ, выделяемый бактериями, может быть замечен в этих пузырьках.

Вещества, продуцируемые бактериями, очень токсичны для тканей человека и убивают здоровые клетки, уменьшая уровень кислорода. Если инфекция не прекратится, эти бактериальные токсины скоро попадут в кровоток и начнут отравлять жизненно важные органы (так называемый токсический шок), при этом сразу отказывают почки.

Постановка диагноза

Газовая гангрена характеризуется некротизирующей (разрушающую плоть) бактериальной инфекцией, которую может распознать врач. Доктор возьмет образец ткани или, возможно, немного жидкости из пузырьков. Образец проверяют в лаборатории. Однако, лечение не будет ждать результатов. Врач немедленно начнет давать антибиотик широкого спектра действия.

Если инфекция является серьезной, иногда рентген или МРТ мягких тканей используются для обнаружения газа глубоко под кожей. Если требуется хирургическое вмешательство, эти сканы укажут, где именно находятся бактерии и что необходимо удалить.

Лечение и профилактика

Гангрена часто распространяется так быстро, что ее нельзя остановить одними антибиотиками. Лечение состоит из трехэтапного подхода:

- Антибиотики помогают замедлить инфекцию и очистить небольшие, незаметные очаги бактерий.

- Хирург удаляет (отсекает) зараженную плоть и область вокруг нее, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Если санации недостаточно, ампутация является следующим шагом.

- Пациент помещается в гипербарическую камеру, если таковая имеется. Это герметичный металлический резервуар, наполненный кислородом под высоким давлением. Давление заставляет кислород проникать в ткани, останавливая распространение анаэробных бактерий.

Антибиотики и хирургическое вмешательство обычно используются в качестве основных методов лечения гангрены и доказали свою эффективность. Гипербарические камеры не используются широко, потому что многие больницы не имеют к ним доступа.

С современными методами лечения большинство жертв гангрены выживают, хотя большинство теряет часть мышечной ткани. Люди могут уменьшить свои шансы получить эти осложнения, тщательно очистив все раны антисептиком, наблюдая за покраснениями, припухлостями или необычной болью, и обращаясь к врачу по поводу любой раны, которая может быть зараженной.

Записаться на МРТ исследование

Источник

Кость представляет собой сложную материю, это сложный анизотропный неравномерный жизненный материал, обладающий упругими и вязкими свойствами, а также хорошей адаптивной функцией. Все превосходные свойства костей составляют неразрывное единство с их функциями.

Функции костей главным образом имеет две стороны: одна из них – это образование скелетной системы, используемой для поддержания тела человека и сохранения его нормальной формы, а также для защиты его внутренних органов. Скелет является частью тела, к которой крепятся мышцы и которая обеспечивает условия для их сокращения и движения тела. Скелет сам по себе выполняет адаптивную функцию путем последовательного изменения своей формы и структуры. Вторая сторона функции костей состоит в том, чтобы путем регулирования концентрации Ca2+ , H+ , HPO4+ в электролите крови поддерживать баланс минеральных веществ в теле человека, то есть функцию кроветворения, а также сохранения и обмена кальция и фосфора.

Форма и структура костей являются различными в зависимости от выполняемых ими функций. Разные части одной и той же кости вследствие своих функциональных различий имеют разную форму и структуру, например, диафиз бедренной кости и головка бедренной кости. Поэтому полное описание свойств, структуры и функций костного материала является важной и сложной задачей.

Структура костной ткани

«Ткань» представляет собой комбинированное образование, состоящее из особых однородных клеток и выполняющих определенную функцию. В костных тканях содержатся три компонента: клетки, волокна и костный матрикс. Ниже представлены характеристики каждого из них:

Клетки: В костных тканях существуют три вида клеток, это остеоциты, остеобласт и остеокласт. Эти три вида клеток взаимно превращаются и взаимно сочетаются друг с другом, поглощая старые кости и порождая новые кости.

Костные клетки находятся внутри костного матрикса, это основные клетки костей в нормальном состоянии, они имеют форму сплющенного эллипсоида. В костных тканях они обеспечивают обмен веществ для поддержания нормального состояния костей, а в особых условиях они могут превращаться в два других вида клеток.

Остеобласт имеет форму куба или карликового столбика, они представляют собой маленькие клеточные выступы, расположенные в довольно правильном порядке и имеют большое и круглое клеточное ядро. Они расположены в одном конце тела клетки, протоплазма имеет щелочные свойства, они могут образовывать межклеточное вещество из волокон и мукополисахаридных белков, а также из щелочной цитоплазмы. Это приводит к осаждению солей кальция в идее игловидных кристаллов, расположенных среди межклеточного вещества, которое затем окружается клетками остеобласта и постепенно превращается в остеобласт.

Остеокласт представляет собой многоядерные гигантские клетки, диаметр может достигать 30 – 100 µm, они чаще всего расположены на поверхности абсорбируемой костной ткани. Их цитоплазма имеет кислотный характер, внутри ее содержится кислотная фосфотаза, способная растворять костные неорганические соли и органические вещества, перенося или выбрасывая их в другие места, тем самым ослабляя или убирая костные ткани в данном месте.

Костный матрикс также называется межклеточным веществом, он содержит неорганические соли и органические вещества. Неорганические соли также называются неорганическими составными частями костей, их главным компонентом являются кристаллы гидроксильного апатита длиной около 20-40 nm и шириной около 3-6 nm. Они главным образом состоят из кальция, фосфорнокислых радикалов и гидроксильных групп, образующих [Ca10 (PO4) (OH)2], на поверхности которых находятся ионы Na+ , K+, Mg2+ и др. Неорганические соли составляют примерно65% от всего костного матрикса. Органические вещества в основном представлены мукополисахаридными белками, образующими коллагеновое волокно в кости. Кристаллы гидроксильного апатита располагаются рядами вдоль оси коллагеновых волокон. Коллагеновые волокна расположены неодинаково, в зависимости от неоднородного характера кости. В переплетающихся ретикулярных волокнах костей коллагеновые волокна связаны вместе, а в костях других типов они обычно расположены стройными рядами. Гидроксильный апатит соединяется вместе с коллагеновыми волокнами, что придает кости высокую прочность на сжатие.

Костные волокна в основном состоит из коллагенового волокна, поэтому оно называется костным коллагеновым волокном, пучки которого расположены послойно правильными рядами. Это волокно плотно соединено с неорганическими составными частями кости, образуя доскообразную структуру, поэтому оно называется костной пластинкой или ламеллярной костью. В одной и той же костной пластинке большая часть волокон расположена параллельно друг другу, а слои волокон в двух соседних пластинках переплетаются в одном направлении, и костные клетки зажаты между пластинками. Вследствие того, что костные пластинки расположены в разных направлениях, то костное вещество обладает довольно высокой прочностью и пластичностью, оно способно рационально воспринимать сжатие со всех направлений.

У взрослых людей костная ткань почти вся представлена в виде ламеллярной кости, и в зависимости от формы расположения костных пластинок и их пространственной структуры эта ткань подразделяется на плотную кость и губчатую кость. Плотная кость располагается на поверхностном слое ненормальной плоской кости и на диафизе длинной кости. Ее костное вещество плотное и прочное, а костные пластинки расположены в довольно правильном порядке и тесно соединены друг с другом, оставляя лишь небольшое пространство в некоторых местах для кровеносных сосудов и нервных каналов. Губчатая кость располагается в глубинной ее части, где пересекается множество трабекул, образуя сетку в виде пчелиных сот с разной величиной отверстий. Отверстия сот заполнены костным мозгом, кровеносными сосудами и нервами, а расположение трабекул совпадает с направлением силовых линий, поэтому хотя кость и рыхлая, но она в состоянии выдерживать довольно большую нагрузку. Кроме того, губчатая кость имеет огромную поверхностную площадь, поэтому она также называется Костю, имеющей форму морской губки. В качестве примера можно привести таз человека, средний объем которого составляет 40 см3 , а поверхность плотной кости в среднем составляет 80 см2 , тогда как поверхностная площадь губчатой кости достигает 1600 см2 .

Морфология кости

С точки зрения морфологии, размеры костей неодинаковы, их можно подразделить на длинные, короткие, плоские кости и кости неправильной формы. Длинные кости имеют форму трубки, средняя часть которых представляет собой диафиз, а оба конца – эпифиз. Эпифиз сравнительно толстый, имеет суставную поверхность, образованную вместе с соседними костями. Длинные кости главным образом располагаются на конечностях. Короткие кости имеют почти кубическую форму, чаще всего находятся в частях тела, испытывающих довольно значительное давление, и в то же время они должны быть подвижными, например, это кости запястья рук и кости предплюсны ног. Плоские кости имеют форму пластинок, они образуют стенки костных полостей и выполняют защитную роль для органов, находящихся внутри этих полостей, например, как кости черепа.

Кость состоит из костного вещества, костного мозга и надкостницы, а также имеет разветвленную сеть кровеносных сосудов и нервов, как показано на рисунке. Длинная бедренная кость состоит из диафиза и двух выпуклых эпифизарных концов. Поверхность каждого эпифизарного конца покрыта хрящом и образует гладкую суставную поверхность. Коэффициент трения в пространстве между хрящами в месте соединения сустава очень мал, он может быть ниже 0.0026. Это самый низкий известный показатель силы трения между твердыми телами, что позволяет хрящу и соседним костным тканям создать высокоэффективный сустав. Эпифизарная пластинка образована из кальцинированного хряща, соединенного с хрящом. Диафиз представляет собой полую кость, стенки которой образованы из плотной кости, которая является довольно толстой по всей ее длине и постепенно утончающейся к краям.

Костный мозг заполняет костномозговую полость и губчатую кость. У плода и у детей в костномозговой полости находится красный костный мозг, это важный орган кроветворения в человеческом организме. В зрелом возрасте мозг в костномозговой полости постепенно замещается жирами и образуется желтый костный мозг, который утрачивает способность к кроветворению, но в костном мозге по-прежнему имеется красный костный мозг, выполняющий эту функцию.

Надкостница представляет собой уплотненную соединительную ткань, тесно прилегающую к поверхности кости. Она содержит кровеносные сосуды и нервы, выполняющие питательную функцию. Внутри надкостницы находится большое количество остеобласта, обладающего высокой активностью, который в период роста и развития человека способен создавать кость и постепенно делать ее толще. Когда кость повреждается, остеобласт, находящийся в состоянии покоя внутри надкостницы, начинает активизироваться и превращается в костные клетки, что имеет важное значение для регенерации и восстановления кости.

Микроструктура кости

Костное вещество в диафизе большей частью представляет собой плотную кость, и лишь возле костномозговой полости имеется небольшое количество губчатой кости. В зависимости от расположения костных пластинок, плотная кость делится на три зоны, как показано на рисунке: кольцевидные пластинки, гаверсовы (Haversion) костные пластинки и межкостные пластинки.

Кольцевидные пластинки представляют собой пластинки, расположенные по окружности на внутренней и внешней стороне диафиза, и они подразделяются на внешние и внутренние кольцевидные пластинки. Внешние кольцевидные пластинки имеют от нескольких до более десятка слоев, они располагаются стройными рядами на внешней стороне диафиза, их поверхность покрыта надкостницей. Мелкие кровеносные сосуды в надкостнице пронизывают внешние кольцевидные пластинки и проникают вглубь костного вещества. Каналы для кровеносных сосудов, проходящие через внешние кольцевидные пластинки, называются фолькмановскими каналами (Volkmann’s Canal). Внутренние кольцевидные пластинки располагаются на поверхности костномозговой полости диафиза, они имеют небольшое количество слоев. Внутренние кольцевидные пластинки покрыты внутренней надкостницей, и через эти пластинки также проходят фолькмановские каналы, соединяющие мелкие кровеносные сосуды с сосудами костного мозга. Костные пластинки, концентрично расположенные между внутренними и внешними кольцевидными пластинками, называются гаверсовыми пластинками. Они имеют от нескольких до более десятка слоев, расположенных параллельно оси кости. В гаверсовых пластинках имеется один продольный маленький канал, называемый гаверсовым каналом, в котором находятся кровеносные сосуды, а также нервы и небольшое количество рыхлой соединительной ткани. Гаверсовы пластинки и гаверсовы каналы образуют гаверсову систему. Вследствие того, что в диафизе имеется большое число гаверсовых систем, эти системы называются остеонами (Osteon). Остеоны имеют цилиндрическую форму, их поверхность покрыта слоем цементина, в котором содержится большое количество неорганических составных частей кости, костного коллагенового волокна и крайне незначительное количество костного матрикса.

Межкостные пластинки представляют собой пластинки неправильной формы, расположенные между остеонами, в них нет гаверсовых каналов и кровеносных сосудов, они состоят из остаточных гаверсовых пластинок.

Внутрикостное кровообращение

В кости имеется система кровообращения, например, на рисунке показа модель кровообращения в плотной длинной кости. В диафизе есть главная питающая артерия и вены. В надкостнице нижней части кости имеется маленькое отверстие, через которое внутрь кости проходит питающая артерия. В костном мозге эта артерия разделяется на верхнюю и нижнюю ветви, каждая из которых в дальнейшем расходится на множество ответвлений, образующих на конечном участке капилляры, питающие ткани мозга и снабжающие питательными веществами плотную кость.

Кровеносные сосуды в конечной части эпифиза соединяются с питающей артерией, входящей в костномозговую полость эпифиза. Кровь в сосудах надкостницы поступает из нее наружу, средняя часть эпифиза в основном снабжается кровью из питающей артерии и лишь небольшое количество крови поступает в эпифиз из сосудов надкостницы. Если питающая артерия повреждается или перерезается при операции, то, возможно, что снабжение кровью эпифиза будет заменяться на питание из надкостницы, поскольку эти кровеносные сосуды взаимно связываются друг с другом при развитии плода.

Кровеносные сосуды в эпифизе проходят в него из боковых частей эпифизарной пластинки, развиваясь, превращаются в эпифизарные артерии, снабжающие кровью мозг эпифиза. Есть также большое количество ответвлений, снабжающих кровью хрящи вокруг эпифиза и его боковые части.

Верхняя часть кости представляет собой суставный хрящ, под которым находится эпифизарная артерия, а еще ниже ростовой хрящ, после чего имеются три вида кости: внутрихрящевая кость, костные пластинки и надкостница. Направление кровотока в этих трех видах кости неодинаково: во внутрихрящевой кости движение крови происходит вверх и наружу, в средней части диафиза сосуды имеют поперечное направление, а в нижней части диафиза сосуды направлены вниз и наружу. Поэтому кровеносные сосуды во всей плотной кости расположены в форме зонтика и расходятся лучеобразно.

Поскольку кровеносные сосуды в кости очень тонкие, и их невозможно наблюдать непосредственно, поэтому изучение динамики кровотока в них довольно затруднительно. В настоящее время с помощью радиоизотопов, внедряемых в кровеносные сосуды кости, судя по количеству их остатков и количеству выделяемого ими тепла в сопоставлении с пропорцией кровотока, можно измерить распределение температур в кости, чтобы определить состояние кровообращения.

В процессе лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов безоперационным методом в головке бедренной кости создается внутренняя электрохимическая среда, которая способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции и активному удалению продуктов обмена разрушенных заболеванием тканей, стимулирует деление и дифференциацию костных клеток, постепенно замещающих дефект кости.

Источник