Мрт описание аневризма сосудов

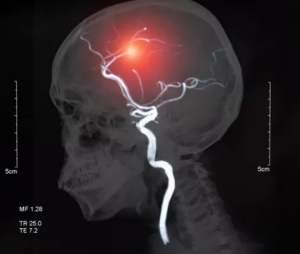

Аневризма сосудов головного мозга при МР-ангиографии

Аневризма сосудов головного мозга — цереброваскулярная патология, при котором слабость стенки внутричерепной артерии вызывает локализованное выпячивание. При МРТ-исследованиях распространенность заболевания регистрируется в широком диапазоне (0,2-8,9%) среди людей, не имеющих симптомов недомогания, у 15-30% из которых на томограммах обнаруживают множественные аневризмы. Наследственная предрасположенность к цереброваскулярным расстройствам также хорошо известна: пациенты, у которых в роду было более одного родственника первой линии (мать, отец, брат или сестра) с данной патологией, имеют шанс порядка 30% столкнуться с подобным диагнозом. Выявляемость аневризм головного мозга растет в связи с доступностью высокоинформативных способов обследования, хотя часто на МРТ выпячивания сосудистой стенки являются находкой.

Что такое аневризма головного мозга?

Аневризма головного мозга — потенциально опасное для жизни состояние, связанное с выпячиванием и ослаблением стенки артериального сосуда, чаще локализующееся в местах бифуркации (раздвоения). Разрыв дефекта без немедленного лечения может привести к массивному внутричерепному кровоизлиянию. Данный исход встречается у 20-50% пациентов, из них 40% людей погибают от паралича дыхательного центра на фоне отека мозга либо компрессии кровью важных центров.

Аневризмы хорошо визуализируется на МРТ головы, поэтому разумнее пройти обследование при первых жалобах, не дожидаясь тяжелых последствий. Не все выпячивания стенки церебральных сосудов требуют терапии, но динамическое наблюдение с выполнением магнитно-резонансной томографии головы с контрастом жизненно необходимо для оценки развития заболевания. Тактика ведения может быть консервативной (аневризмы небольшого размера с низким риском разрыва) и оперативной, причем прогноз более благоприятный при плановом вмешательстве.

Виды аневризм: слева — мешотчатая (саккулярная), справа — веретенообразная (фузиформная)

В настоящее время аневризмы классифицируют по локализации, размеру и форме, что важно для выбора лечения. Месторасположение дилатации определяют относительно крупных сосудов, формирующих Виллизиев круг. Аневризматических образований может быть несколько, локализация их вариативна. Размер сосудистой дилатации: мелкий — до 10 мм, средний — 25 мм, большой — свыше 25 мм. Известны гигантские аневризмы, достигающие в диаметре 50 мм. По форме выделяют мешотчатые (саккулярные), веретенообразные и расслаивающие сосудистые выпячивания; по происхождению — постравматические, инфекционные, микотические, появившиеся в результате стойкой гипертонии, васкулопатии, атеросклероза и пр.

Статистически маловероятно, что аневризмы с максимальным диаметром менее 7 мм разорвутся, но полностью этого исключить нельзя. Риск сосудистой катастрофы в течение 5 лет с момента выявления патологии увеличивается пропорционально размерам выпячивания стенки сосуда.

Причины возникновения аневризмы

Резкий скачок артериального давления приводит к разрыву аневризмы

Церебральные аневризмы могут быть врожденными и приобретенными (чаще возникают в результате черепно-мозговой травмы). Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек — наследственное заболевание, при котором нарушается работа ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, часто приводит к стойкому повышению кровяного давления. Типично образование кист не только в почках, но и в сосудах мозга, что усугубляет состояние и ослабляет артерии и вены.

Для унаследованного синдрома Марфана характерна патология соединительной ткани в организме, способствующая видоизменению сосудистой стенки. Серьезные аутоиммунные заболевания, например, системная красная волчанка, в ряде наблюдений вызывают цереброваскулярные расстройства.

С проблемой разрыва мозговых сосудов чаще сталкиваются возрастные пациенты 55-60 лет, первые симптомы появляются на пятом десятке, у детей патология встречается редко и составляют менее 2% случаев. К провоцирующим разрыв существующей аневризмы факторам относят:

- резкий подъем тяжестей;

- натуживание при дефекации;

- интенсивный сексуальный контакт;

- сильный стресс с выбросом адреналина и подъемом артериального давления;

- надсадный кашель;

- физическое перенапряжение.

Непосредственная причина разрыва — чаще резкое повышение внутричерепного давления, приводящее к нарушению целостности слабой сосудистой стенки. Ученые выяснили предрасполагающие состояния:

- стойкая гипертензия, ее неадекватная терапия или отказ от лечения;

- хроническая алкогольная и никотиновая интоксикация, прием наркотиков;

- первичные или метастатические новообразования;

- врожденные заболевания соединительной ткани, например, при синдроме Элерса-Данлоса, фиброзно-мышечной дисплазии;

- артериовенозная мальформация сосудов головного мозга;

- врожденное сужение аорты (коарктация);

- наследственная геморрагическая телеангиэктазия;

- дефицит альфа-1-антитрипсина;

- генерализованный атеросклероз;

- гипоэстрогения, ожирение и женский пол;

- генерализованная микотическая инфекция.

Симптомы аневризмы головного мозга

Наиболее частая локализация боли при аневризме — в центре головы

Небольшие выпячивания сосудистой стенки протекают бессимптомно. Развернутые клинические проявления развиваются преимущественно после разрыва аневризматического мешка или по достижении образованием значительных объемов, что связано с компрессией близкорасположенных структур. При среднем и большом размере аневризмы, в отсутствие цереброваскулярной катастрофы, типичны следующие признаки:

- офтальмологические нарушения: диплопия (двоение картины), ухудшение визуализации, выпадение полей зрения;

- боль в области глазного яблока;

- онемение или слабость на одной половине лица, тела;

- периодическая головная боль различной степени интенсивности, головокружения;

- нарушение равновесия, шаткая походка;

- сложность в концентрации внимания, проблемы с кратковременной памятью.

О вероятном геморрагическом инсульте вследствие разрыва аневризмы свидетельствуют следующие симптомы:

- внезапная сильная (кинжальная) головная боль;

- ригидность затылочных мышц;

- резкое ухудшение зрения;

- чувствительность к свету;

- птоз (опущение века);

- онемение, слабость с одной стороны лица;

- тошнота, рвота;

- проблемы с речью или изменения в сознании (вплоть до полной его потери) и психическом состоянии;

- судорожный синдром.

Видно ли аневризму головного мозга на МРТ?

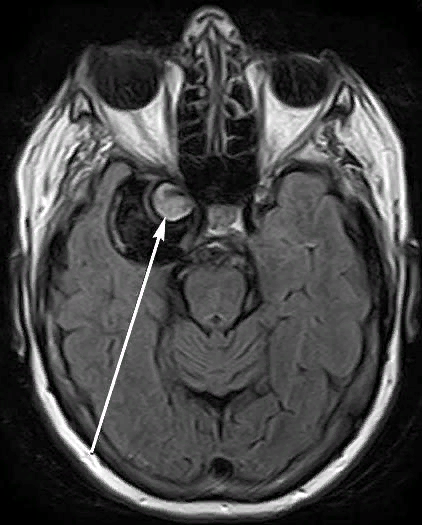

МРТ: аневризма головного мозга

Аневризма сосудов головного мозга обычно диагностируется с помощью МРТ, КТ, магнитно-резонансной или компьютерной ангиографий. Для каждого метода есть свои показания и противопоказания. Магнитно-резонансное сканирование не подразумевает использования рентгеновских лучей, поэтому абсолютно безопасно для большинства людей, включая беременных и детей. Другой тип диагностики обоснован для пациентов с металлом в теле, это могут быть ортопедические конструкции, инсулиновые помпы, кохлеарные импланты, съемные зубные протезы и пр. Мощное магнитное поле вызовет поломку аппаратов, а на снимках проявятся артефакты (размытости).

Для лучшей видимости деталей врач назначит контрастирование. Современные препараты на основе хелатов гадолиния крайне редко вызывают значимые побочные эффекты и переносятся хорошо. Мировая практика не зафиксировала каких-либо отдаленных последствий от проведения МРТ и введения контраста.

Магнитно-резонансное сканирование предпочтительнее для плановых обследований, так как сама процедура занимает 40-60 минут и столько же требует расшифровка. В экстренных случаях этого времени у врача нет: чем раньше удастся выяснить характер патологии, тем больше шансов на правильное лечение, и выше вероятность благоприятного исхода. КТ без контраста — исследование выбора для ургентных ситуаций, связанных с субарахноидальными кровоизлияниями — позволяет оценить локализацию и объем гематомы при разорвавшейся аневризме.

Видно ли аневризму головного мозга на МРТ? Возможности исследования ограничены больше финансовой составляющей. Толщина срезов при исследовании от 1.0 мм — теоретически, все, что имеет больший размер, может быть выявлено при внимательном подходе и опыте специалиста. Практика показывает, что небольшие аневризмы (менее 3-4 мм) могут оставаться нераспознанными. Магнитно-резонансная ангиография — более чувствительный метод, дополняющий МРТ головного мозга — рассматривается в качестве способа выявления малых выпячиваний. МР-сканирование также может отображать небольшое количество паренхиматозной крови, окружающей аневризму; это позволяет определить какая именно из многочисленных сосудистых дилатаций (встречаются в 10-30% случаев) порвалась.

Расшифровка МРТ артериальной аневризмы

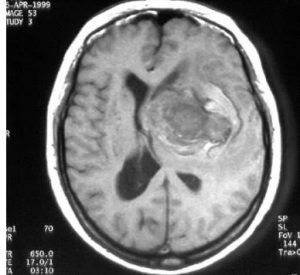

МРТ: стрелка указывает на аневризму значительных размеров

Заподозрить аневризму можно при визуализации образования, связанного с артерией и заполненного кровью. К дополнительным признакам относят: отек прилежащих тканей, подозрение на скопление крови в желудочках мозга, очаги кровоизлияния, некроза. Разрыв аневризмы подтверждает нахождение жидкости в субарахноидальном пространстве. По ее локализации судят о месторасположении лопнувшего образования. В экстренных ситуациях диагноз в 90% случаев не вызывает сомнения , при плановом обследовании исключают другую патологию, имеющую схожую симптоматику: доброкачественную или злокачественную опухоль, травму и ее последствия, сосудистую мальформацию.

В крупных диагностических центрах расшифровка МРТ аневризмы сосудов головного мозга входит в общую стоимость, поэтому, если остались вопросы, задайте их рентгенологу, проводившему исследование. Иногда неясность ситуации у мнительных пациентов вызывает головную боль после прохождения процедуры МРТ, что никак не связано ни с действием магнитного поля, ни с введением контрастного вещества.

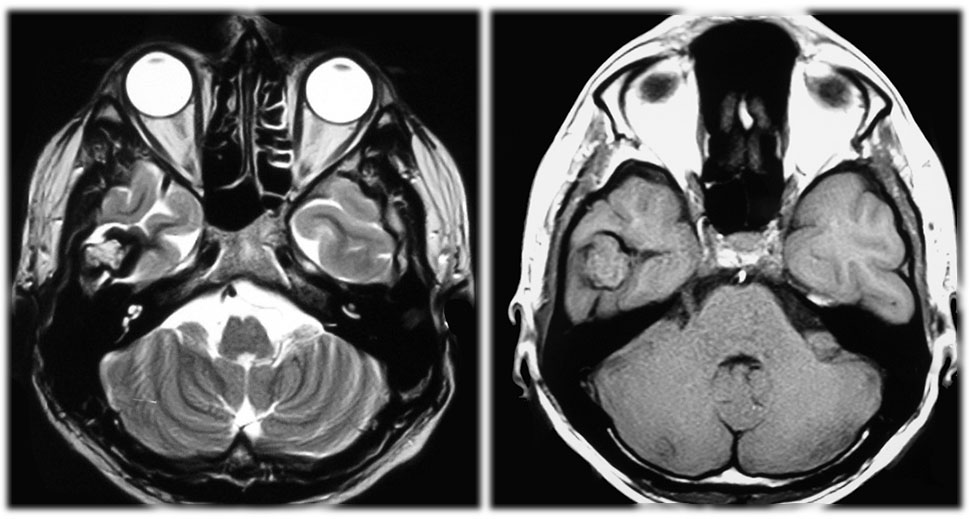

T1-взвешенное магнитно-резонансное изображение (МРТ) головного мозга пациента с прогрессирующими головными болями, нарушением речи и правосторонним гемипарезом: большое внутримозговое образование со значительным отеком — гигантская аневризма внутренней сонной артерии.

КТ без введения контраста: гигантская аневризма левой внутренней сонной артерии в интракавернозном сегменте с плотной кальцификацией.

Возможные последствия аневризмы

Белая стрелка показывает место разрыва аневризмы в Виллизиевом круге

Последствия разрыва аневризмы зависят от многих факторов:

- количества кровотечений;

- расположения образования;

- возраста пациента;

- общего состояния здоровья и наличия тяжелой сопутствующей патологии;

- качества последующей медицинской помощи и быстроты ее оказания.

К сожалению, около 15% пациентов умирают до поступления в стационар, а 40% не выживут в первые две недели, даже при наилучшем лечении. Из оставшихся больных более половины станут инвалидами. Лишь менее 20% людей восстановятся до своего первоначального уровня. Большая часть повреждений, вызванных разрывом аневризмы, проявляется в первые минуты от начала кровотечения. Терапевтические мероприятия направлены на предотвращение повторных кровоизлияний и восстановление функций головного мозга.

Разрыв сосуда в тонком месте с кровотечением организм пытается компенсировать резким спазмом артерий и вен, излившаяся кровь препятствует адекватному оттоку ликвора и приводит к окклюзионной гидроцефалии, часть участков головного мозга некротизируется, а функции их утрачиваются. Отдаленные последствия включают:

- Болевой синдром. После разрыва аневризмы человек страдает от приступов головной боли, которая вариативна по интенсивности и продолжительности и устойчива к действию препаратов.

- Когнитивные нарушения. В тяжелых случаях пациент утрачивает способность к переработке поступающей информации, логическое мышление, критичность и пр. Полный распад личности подразумевает постоянный уход со стороны близких, медперсонала. Последствия разрыва аневризмы могут проявиться депрессивными расстройствами, раздражительностью, агрессивностью, бессонницей. Страдает речевая функция.

- Нарушение работы тазовых органов. Больные не могут опорожнить мочевой пузырь, что требует постоянной или прерывистой катетеризации, когда выделение урины происходит через установленную трубку. Еще одна “деликатная” проблема — склонность к запорам: дефекация происходит только после клизмы. У некоторых пациентов нарушение функции органов таза проявляется в недержании мочи и кала.

- Двигательные нарушения. Слабость мышц, параличи и парезы, нарушенная координация — типичные последствия разрыва аневризмы. После массивного кровоизлияния в ряде случаев больной обречен на полную неподвижность.

Аневризма головного мозга: как лечить?

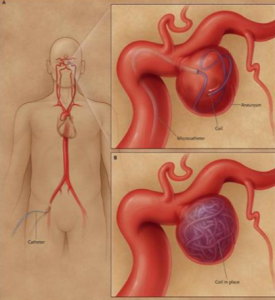

Эндоваскулярная операция — введение спирали в церебральную аневризму. А — трансфеморальным доступом через бедренную артерию заведен микрокатетер, окклюзия сосудистой дилатации осуществлена с помощью микроспирали (В)

Тактика лечения аневризм с широкой шейкой включает баллонную (выше) и стентированную методики (ниже)

Клипирование аневризмы при открытом вмешательстве

На сегодняшний день нейрохирурги в состоянии помочь многим пациентам с цереброваскулярными аневризмами головного мозга. Разработано и применяется несколько методик, наиболее эффективной из которых остается операция. Выполняют клипирование, укрепляют сосудистый дефект. Во время малоинвазивной эндоваскулярной манипуляции в аневризматический мешок вводят специальные микроскопические спирали, формируется сгусток крови, препятствующий разрыву ослабленной стенки. К каждому вмешательству есть свои показания. Клипирование возможно при мешотчатой форме дефекта, а оборачивание сосуда хирургической марлей, способствующей развитию соединительной ткани, предпочтительнее для веретенообразной аневризмы. Эта процедура менее травматична, так как не требует краниотомии, ее выполняют под контролем ангиографии. Прогноз для жизни значительно лучше при плановых операциях, но и в экстренных случаях успешное хирургическое лечение возможно: дилатированный мешочек выключают из общего кровотока либо укрепляют слабую стенку, при этом оставляют проходимыми крупные сосуды.

Если врач оценивает вероятность цереброваскулярной катастрофы как низкую, за пациентом наблюдают в динамике. Огромную роль играет поддержание кровяного давления на нормальных цифрах, часто гипотензивную терапию назначают пожизненно.

Профилактика аневризмы сосудов головного мозга

Прохождение МРТ при подозрении на неврологическую и нейрохирургическую патологию может спасти жизнь

Профилактика подразумевает периодическое обследование пациентов из группы риска с наследственной предрасположенностью к цереброваскулярным расстройствам. Иногда не представляется возможным при операции устранить все аневризмы, вмешательство заключается в обработке наиболее опасного дефекта. Для этих пациентов и людей с диагностированной патологией низкого риска рекомендовано выполнение МРТ для динамической оценки. Не менее важна приверженность к здоровому образу жизни: отказ от алкоголя, курения, правильное питание и посильная физическая активность, без перенапряжения. Из рациона исключают продукты, способствующие повышению уровня холестерина и изменению толерантности к глюкозе, что является профилактикой сахарного диабета и атеросклероза. Для пациентов с высокой тревожностью показана консультация психиатра (психолога) для стабилизации эмоционального фона. Если попытка изменения поведения неуспешна, назначают антидепрессанты, успокаивающие средства.

Выполнение МРТ в динамике позволяет своевременно диагностировать вновь появившиеся или растущие аневризмы и проводить адекватную терапию, направленную на предотвращение цереброваскулярных катастроф и сохранение полноценной жизни.

Источник

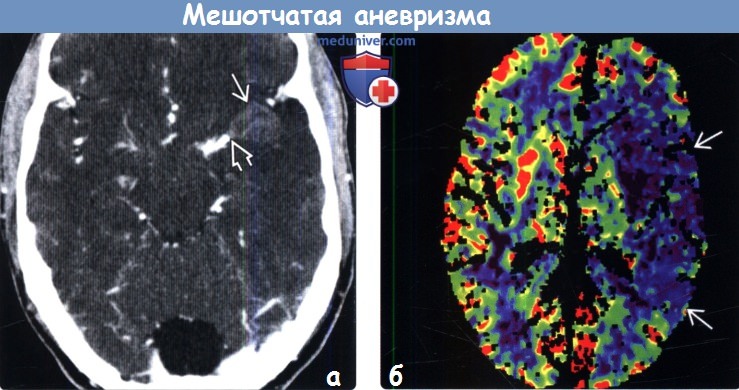

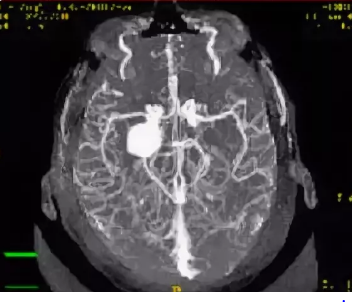

Диагностика мешотчатой аневризмы по КТ, МРТ, ангиограммеа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики мешотчатой аневризмы головного мозга: 2. КТ при мешотчатой аневризме головного мозга:

3. МРТ при мешотчатой аневризме головного мозга: 4. Ангиография при мешотчатой аневризме головного мозга: 5. Рекомендации по визуализации мешотчатой аневризмы головного мозга:

в) Дифференциальная диагностика мешотчатой аневризмы головного мозга: 1. Сосудистая петля: 2. Сосудистая воронка: 3. Веретеновидная аневризма: 4. Структуры, имитирующие потерю сигнала за счет эффекта потока (при МРТ): г) Патология: 1. Общие характеристики мешотчатой аневризмы головного мозга: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия: д) Клинические проблемы мешотчатой аневризмы головного мозга: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Естественная история и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка: ж) Список литературы:

– Также рекомендуем “Псевдоаневризма головного мозга на КТ” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.3.2019 Оглавление темы “Лучевая диагностика субарахноидальных кровоизлияний (САК) и аневризм головного мозга.”:

|

Источник