Обмен газов между легочными пузырьками и кровеносными сосудами

ГАЗООБМЕН МЕЖДУ АЛЬВЕОЛАМИ И КРОВЬЮ

Газообмен осуществляется с помощью диффузии: СО2 выделяется из крови в альвеолы, О2 поступает из альвеол в венозную кровь, пришедшую в легочные капилляры из всех органов и тканей организма. При этом венозная кровь, богатая СО2 и бедная О2, превращается в артериальную, насыщенную О2 и обедненную СО2. Газообмен между альвеолами и кровью идет непрерывно, но во время систолы больше, чем во время диастолы.

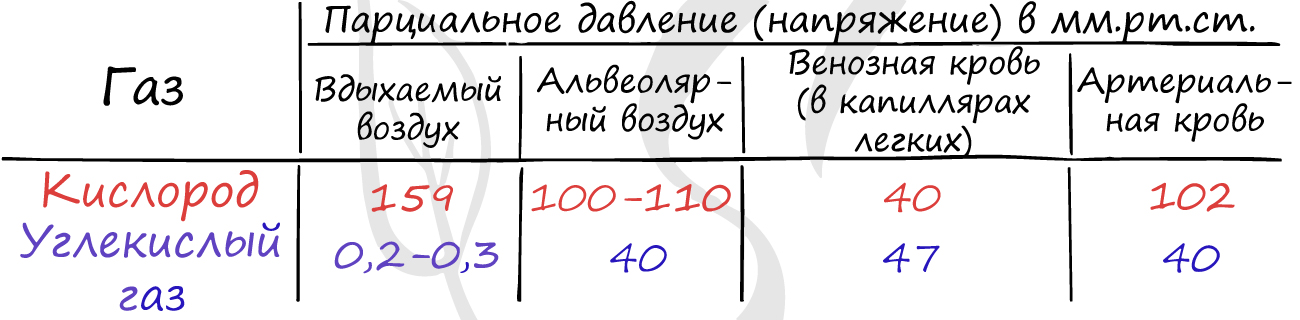

А. Движущая сила, обеспечивающая газообмен в альвеолах, – разность парциальных давлений РО2 и РСО2 в альвеолярной смеси газов и напряжений этих газов в крови. Парциальное давление газа – часть общего давления газовой смеси, приходящаяся на долю данного газа. Напряжение газа в жидкости зависит только от парциального давления газа над жидкостью, и они равны между собой. Парциальное давление газа в смеси, согласно закону Дальтона, прямо пропорционально его объемному содержанию. Для его расчета необходимо от общего давления газовой смеси вычислить процент, равный содержанию этого газа в смеси. При этом необходимо учесть парциальное давление водяных паров. Так, например, парциальное давление водяных паров в газовой смеси в альвеолах при температуре тела 37 °С составляет 47 мм рт.ст., на долю давления газовой смеси приходится 760-47 = 713 мм рт.ст. Поскольку процентное содержание кислорода в альвеолярной смеси равно 14 %, то

Углекислый газ диффундирует в альвеолы в 20-25 раз быстрее, чем кислород, вследствие его лучшей растворимости в жидкости и мембранах. Именно поэтому обмен СО2 в легких происходит достаточно полно, несмотря на небольшой градиент парциального давления этого газа и его напряжения – всего 6 мм рт.ст. (для кислорода – до 60 мм рт.ст.). В условиях покоя РСО2 в артериальной крови может колебаться в пределах 35-45 мм рт.ст. Кроме градиента парциального давления-напряжения, обеспечивающего газообмен в легких, имеется и ряд других, вспомогательных факторов, играющих важную роль в газообмене (табл. 12.1).

Б. Факторы, способствующие диффузии газов в легких.

1. Огромная поверхность контакта легочных капилляров и альвеол (60-120 м2). Альвеолы представляют собой пузырьки диаметром 0,3-0,4 мм, образованные эпителиоци-тами, причем каждый капилляр контактирует с 5-7 альвеолами.

2. Большая скорость диффузии газов через тонкую легочную мембрану – около 1 мкм. Выравнивание РО2 в альвеолах и крови в легких происходит за 0,25 с; кровь находится в капиллярах легких около 0,5 с, т.е. в 2 раза больше. Скорость диффузии СО2 в 23 раза больше таковой О2, т.е. имеется высокая степень надежности в процессах газообмена в организме. Большая диффузионная поверхность и большая скорость диффузии газов определяют хорошую диффузионную способность легких (количество миллилитров газа, проходящего через суммарную поверхность легочной мембраны всех вентилируемых альвеол обоих легких за 1 мин при градиенте парциального давления газа 1 мм рт. ст.). Диффузионная способность легких в покое для кислорода составляет около 25 мл-мин~’-мм рт.ст.”1, для углекислого газа – около 600 мл-мин~’-мм рт.ст.”1. Естественно, чем больше поверхность газообмена, тем больше диффузионная их способность, поскольку это суммарный показатель.

3. Интенсивные вентиляция легких и кровообращение – активация вентиляции легких и кровообращения в них, естественно, способствует диффузии газов в легких. Интенсивность вентиляции различных отделов легких зависит от положения тела: в вертикальном положении лучше вентилируются нижние отделы, в горизонтальном – отделы легких, находящиеся снизу (в положении на спине – дорсальные, на животе – вентральные, на боку – тоже нижней части легких). Это объясняется тем, что отделы легких, находящиеся снизу, сжаты под действием собственной массы тела, так как они не имеют жесткого каркаса, а отделы легких, находя-

щиеся сверху, растянуты. Поэтому при вдохе нижние отделы легких имеют большую возможность расправляться. Примерно так же изменяется и кровообращение в легких.

В вертикальном положении величина легочного кровотока на единицу объема ткани почти линейно возрастает в направлении сверху вниз. Меньше всего кровоснабжаются верхушки легких. В положении вниз головой кровоснабжение верхушек легких улучшается и может быть больше, чем в нижних его отделах. В положении сидя верхушки легких снабжаются меньше на 15 %, в положении стоя – меньше на 25 %. Это весьма важный факт, который необходимо учитывать при сердечно-легочной недостаточности: перфузия легких максимальна в положении лежа – рекомендация больному лечь в постель крайне важна в этой ситуации. В положении лежа на спине кровоснабжение легких в продольном направлении практически везде одинаково. При умеренной физической нагрузке различия в кровоснабжении разных отделов легких уменьшаются. Различия интенсивности кровообращения в разных отделах легких объясняются разной степенью сдавливания или расширения артериальных сосудов легких, содержащих мало гладкомышечных элементов, что является следствием низкого давления крови в них; давление в капиллярах легких равно 6-7 мм рт.ст.

По интенсивности кровообращения легкие делят на три зоны: верхушки легких, среднюю и нижнюю (зоны Веста -1,2, 3). Они мобильны и зависят не только от положения тела, но и от интенсивности дыхания. Так, после спокойного выдоха зона 2 занимает примерно 2/5 легкого, а после максимального выдоха все легкое примерно соответствует зоне 3, так как оно растянуто меньше. В результате этого улучшается кровообращение в средних и верхних отделах легких и несколько ухудшается в нижних отделах вследствие дополнительного сжатия нижних отделов легких и сужения их сосудов (нижние отделы легких всегда меньше расправлены). Поскольку кровоток в верхних отделах легких мал, то объем их вентиляции, хотя и снижен, но больше объема кровотока; в средних отделах объем вентиляции несколько меньше объема кровотока: отношение объема вентиляции к объему перфузии в них составляет 0,8; в нижних отделах данное соотношение несколько меньше и составляет 0,7.

4. Корреляция между кровотоком в данном участке легкого и его вентиляцией. Если

участок легкого плохо вентилируется, то кровеносные сосуды в этой области сужаются и даже полностью закрываются. Это осуществляется с помощью механизмов местной саморегуляции – посредством реакций гладкой мускулатуры: при снижении в альвеолах РО2 возникает вазоконстрикция. В эксперименте она наблюдается уже при небольшом снижении содержания кислорода (до 15-16 %) в газовой смеси, которой вентилируют легкое. Вентиляция легкого азотом также ведет к закрытию капилляров, вентиляция кислородом ведет к раскрытию капилляров легких. Эта реакция сохраняется даже на изолированном легком. При повышении СО2 также возникает вазоконстрикция, а при снижении РСО2 сужаются бронхи. Последнее ведет к сохранению угольной кислоты при гипокапнии. Реакция усиливается при повышении рН крови. Следует заметить, что, хотя и существует механизм, обеспечивающий корреляцию кровообращения и вентиляции соответствующих участков легких, он нарушается в результате механического сдавления сосудов: при выдохе, когда давление в альвеолах повышается, кровоток может сильно уменьшиться. Нередко отмечают, что при выдохе кровоток в сосудах легких может прекратиться вследствие повышения давления воздуха в альвеолах на 1-2 мм рт.ст. Однако это мнение необоснованно, так как давление в капиллярах легких составляет 6-7 мм рт.ст., т.е. в несколько раз больше давления воздуха в альвеолах на выдохе.

Из-за того что верхушки легких перерастянуты и по этой причине хуже вентилируются, они чаще поражаются туберкулезом. В нормальных условиях у здорового человека активно функционирует примерно V7 альвеол, эти активно функционирующие участки легких непрерывно меняются. Тот факт, что одновременно функционирует лишь часть альвеол, весьма важен. В случае поражения части легкого или даже всего легкого и невозможности излечения терапевтическими средствами можно одно легкое удалить полностью. Оставшееся легкое обеспечит газообмен, достаточный для удовлетворительной жизнедеятельности организма.

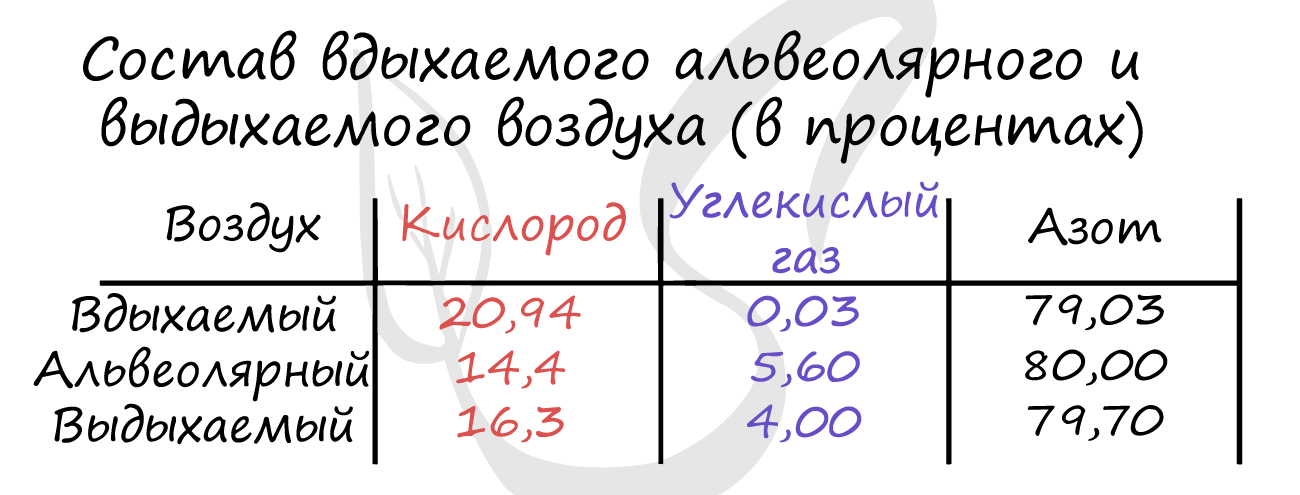

В. Газообмен в легком, естественно, ведет к изменению газового состава в легком по сравнению с составом атмосферного воздуха. В покое человек потребляет около 250 мл О2 и выделяет около 230 мл СО2. Поэтому в альвеолярном воздухе уменьшается количество О2 и увеличивается – СО2 (табл. 12.2).

Изменения содержания О2 и СО2 в альвеолярной смеси газов являются следствием потребления организмом О2 и выделения СО2. В выдыхаемом воздухе количество О2 несколько возрастает, а СО2 уменьшается по сравнению с альвеолярной газовой смесью вследствие того, что к ней добавляется воздух воздухоносного пути, не участвующий в газообмене и, естественно, содержащий СО2 и О2 в таких же количествах, как и атмосферный воздух. Азот в газообмене не участвует, некоторое увеличение содержания его в альвеолярном воздухе является относительным: объем выдыхаемого воздуха несколько меньше объема вдыхаемого. Это объясняется тем, что СО2 выделяется из организма несколько меньше, нежели потребляется О2, из-за различного содержания углерода и кислорода в различных окисляемых веществах организма. На долю инертных газов в атмосферном воздухе приходится около 1 %. Кровь, обогащенная О2 и отдавшая СО2, из легких поступает в сердце и с помощью артерий и капилляров распределяется по всему организму, в различных органах и тканях отдает О2 и получает СО2.

Соседние файлы в папке ДЫХАНИЕ

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

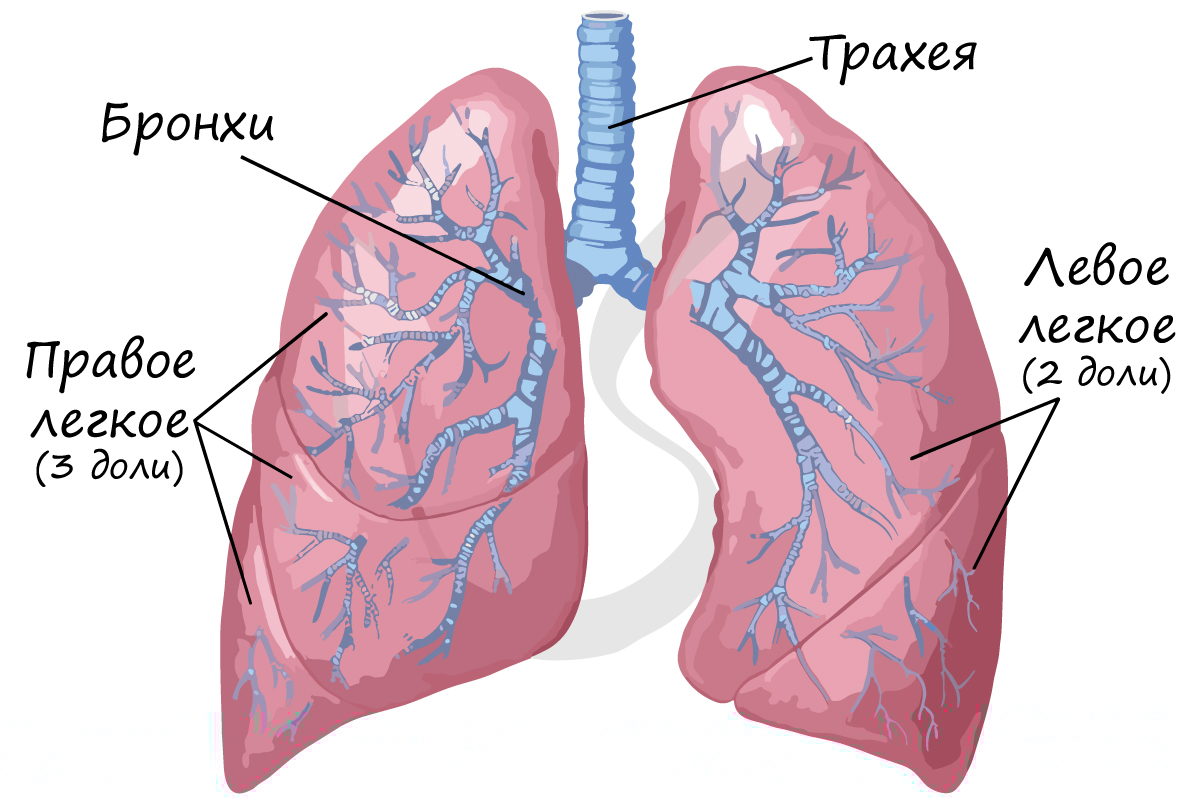

Строение легких

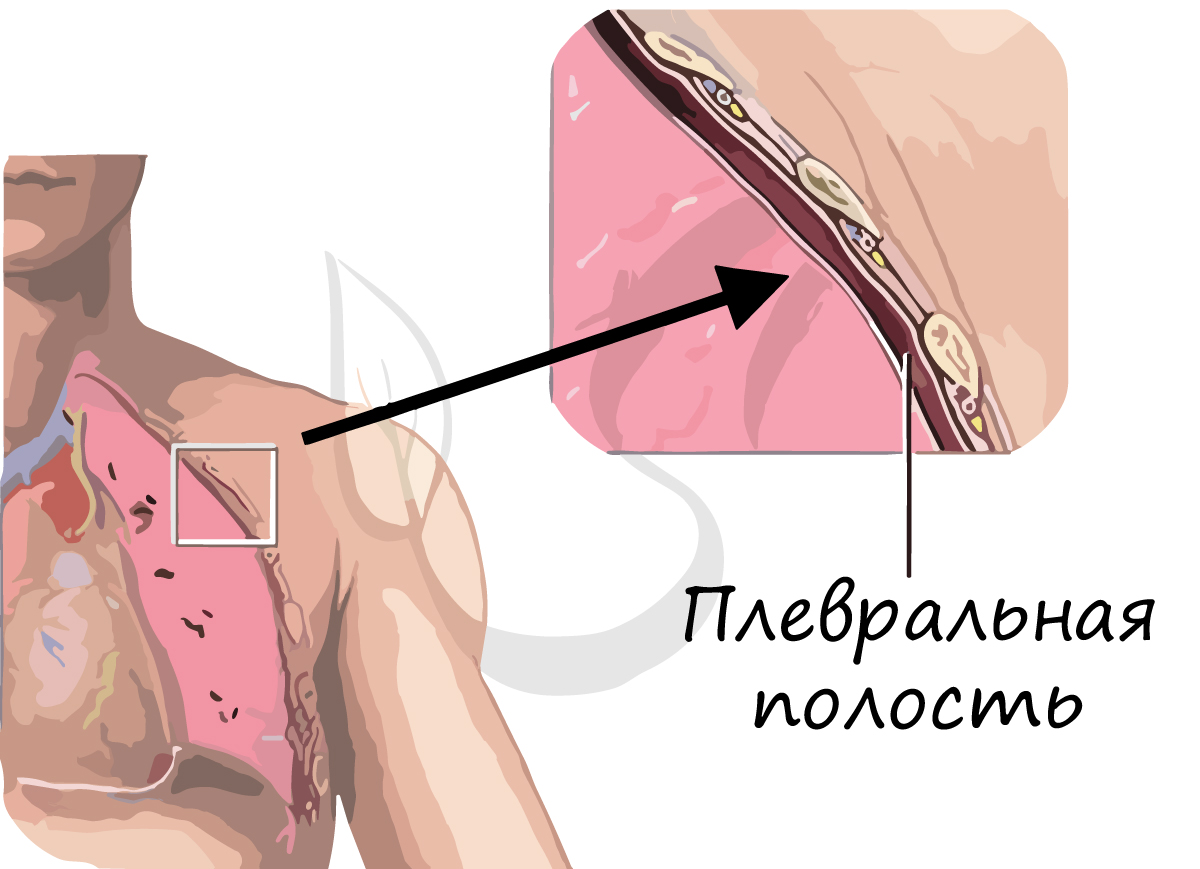

Легкие – парные органы, расположенные в грудной полости. Состоят из долей: правое легкое содержит три доли, левое – две. Легочная ткань состоит из пузырьков – альвеол, в которых происходит жизненно важный процесс – газообмен между кровью и атмосферным воздухом.

Легкое покрыто оболочкой – плеврой, которая переходит с поверхности легких на внутренние стенки грудной клетки. Между двумя листками плевры образуется плевральная полость, давление в которой отрицательное, что имеет принципиальное значения для акта дыхания.

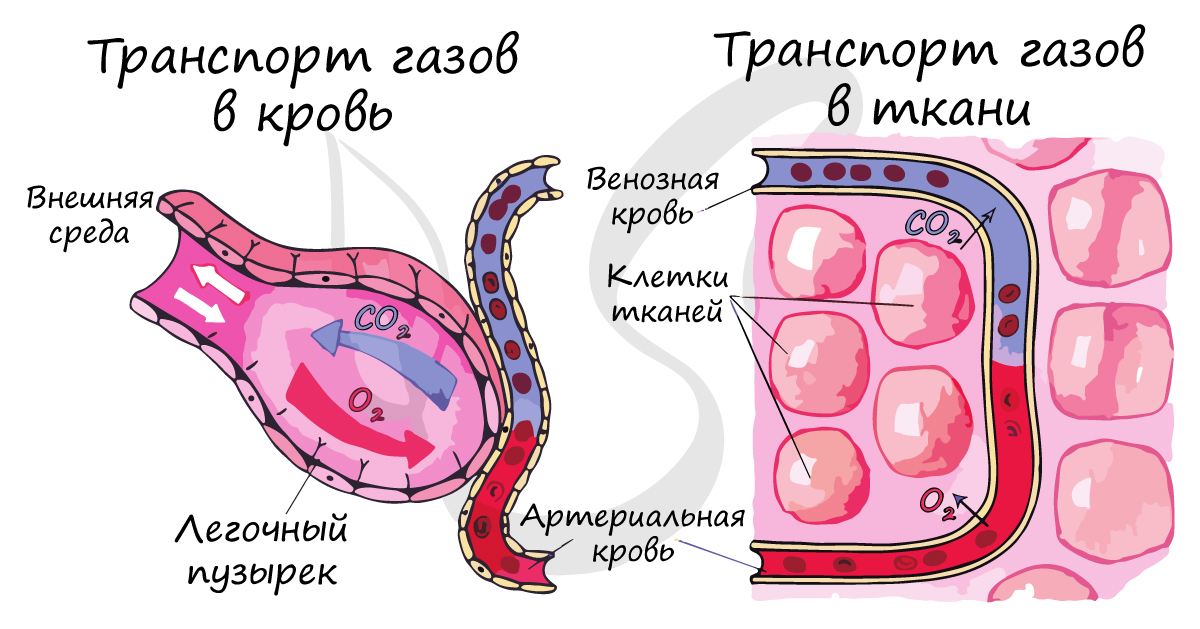

Газообмен в легких и тканях

Воздух перемещается по воздухоносным путям и, наконец, достигает мельчайшей структуры легкого – легочного пузырька, или альвеолы. Стенка альвеолы оплетена густой сетью капилляров – сосудов с тонкой стенкой, через которую происходит диффузия газов: из крови в альвеолу выходит углекислый газ, а в кровь из альвеолы поступает кислород.

Кислород, растворившийся в крови, по кровеносным сосудам достигает внутренних органов и тканей организма. Замечу, что перемещаясь по крови, газы образуют соединения с гемоглобином эритроцитов:

- Кислород (O2) – оксигемоглобин

- Углекислый газ (CO2) – карбгемоглобин

- Угарный газ (CO) – карбоксигемоглобин

Соединение гемоглобина с угарным газом гораздо устойчивее, чем остальные: угарный газ легко выигрывает в конкуренции с кислородом и занимает его место. Этим объясняются тяжелые последствия отравлений угарным газом, который быстро скапливается при пожаре в замкнутом помещении.

По мере того, как кровь отдает углекислый газ и принимает кислород, из венозной крови (бедной кислородом) она превращается в кровь артериальную. В тканях происходит обратный процесс: клетки нуждаются в кислороде, необходимом для тканевого дыхания, а углекислый газ, побочный продукт обмена веществ, требует удаления из клетки в кровь.

Я часто спрашиваю учеников – “Что движет газом, что заставляет, к примеру, кислород перемещаться сначала из альвеолы в кровь, а в тканях – из крови к клеткам?” Запомните, что этой движущей силой является разность парциальных давлений газов.

Парциальным давлением газа называют ту часть от общего объема газа, которая приходится на долю данного газа. Не рекомендую вам заучивать таблицу, приведенную выше, но для понимания она весьма хороша.

Заметьте, парциальное давление кислорода в альвеоле 100-110, а в венозной крови капилляра, оплетающего стенку альвеолы, давление кислорода 40. Таким образом, кислород устремляется из области большего давления в область меньшего – из альвеолы в кровь.

Происходящие перемещения газов можно легко зафиксировать, измерив концентрацию газов во вдыхаемом и выдыхаемом человеком воздухе. Вероятно, многие из этих данных вам не пригодятся, но призываю вас запомнить, что в окружающем воздухе 21% кислорода и 0,03% углекислого газа – это важная информация.

Важное значение в транспорте газов имеет жидкость, покрывающая стенки альвеол – сурфактант. Изначально кислород растворяется в сурфактанте и только после этого диффундирует через стенку капилляра, попадая в кровь. Сурфактант также препятствует слипанию (спаданию) стенок альвеол во время выдоха.

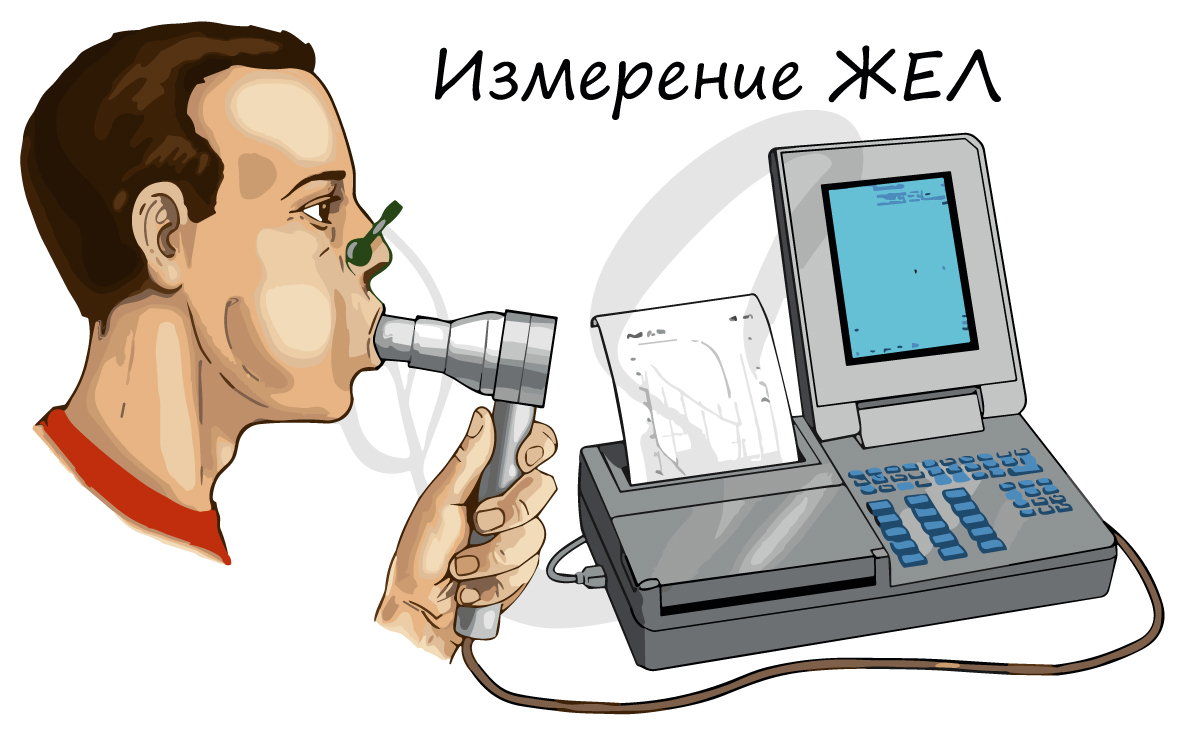

Жизненная емкость легких

Одним из физиологически важных показателей является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ – максимальное количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха.

Этот показатель весьма вариабельный, в среднем ЖЕЛ взрослого человека около 3500 см3. У спортсменов ЖЕЛ больше на 1000-1500 см3, а у пловцов может достигать 6500 см3. Чем больше ЖЕЛ, тем больше воздуха поступает в легкие и кислорода – в кровеносную систему, что очень важно для клеток тканей во время занятий спортом.

ЖЕЛ легко измеряется с помощью специального прибора – спирометра (от лат. spirare – дышать).

Механизм легочного дыхания

Между наружной поверхностью легкого и стенками грудной клетки имеется плевральная полость, которая играет важнейшую роль в процессе вдоха и выдоха, а также уменьшает трение легких при дыхательных движениях.

Давление в плевральной полости всегда ниже на 5-7 мм. рт. ст. атмосферного давления, поэтому легкие постоянно находятся в расправленном состоянии, скреплены через плевру со стенками грудной полости.

Вообразите: легкое подтягивается к плевре, которая скреплена с грудной клеткой. А грудная клетка постоянно совершает дыхательные движения, расширяясь и сужаясь, таким образом, легкое следует за дыхательными движениями грудной клетки.

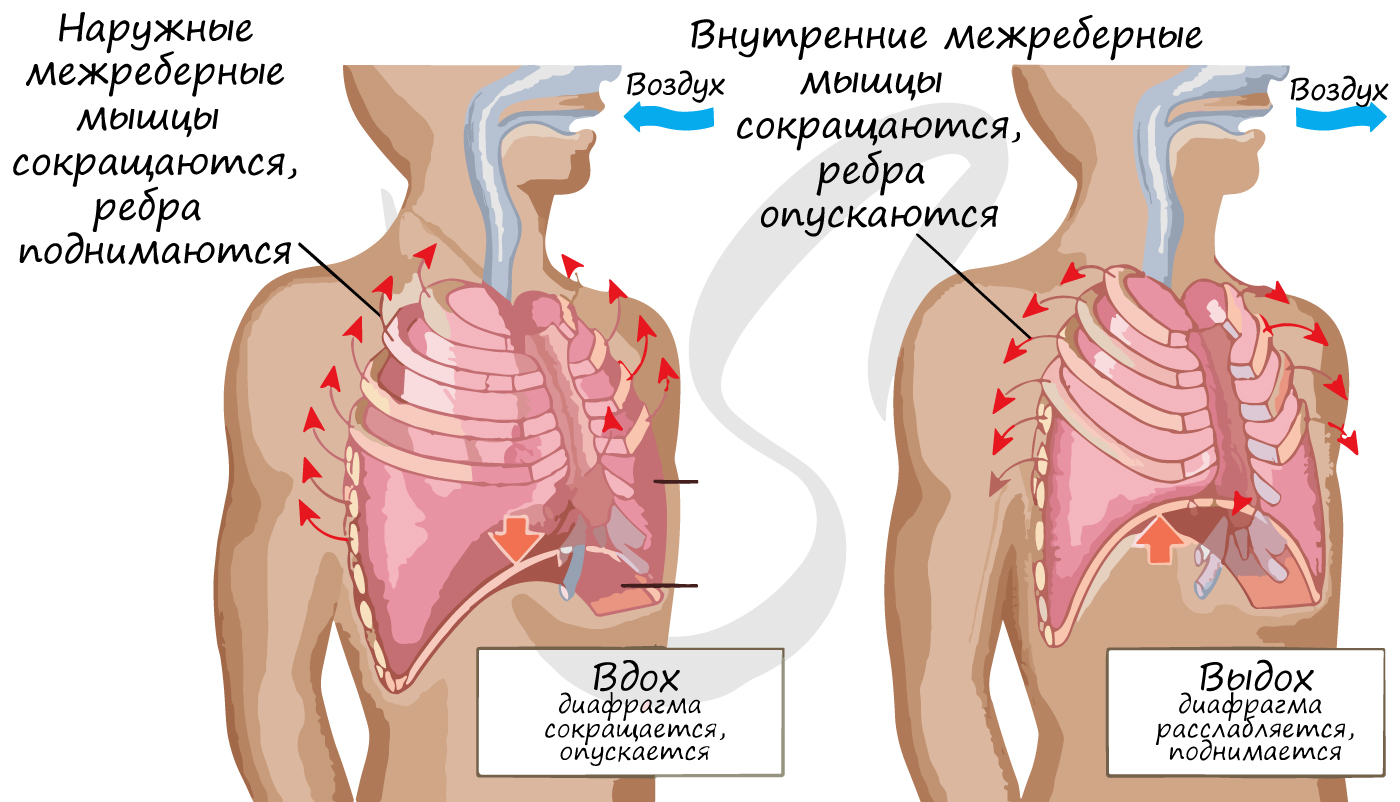

Остается разобраться, как происходят эти дыхательные движения? Причина этому – сокращения и расслабления межреберных мышц, в результате которых грудная клетка соответственно – поднимается и опускается. Сейчас мы детально обсудим механизм вдоха и выдоха.

При вдохе сокращаются наружные межреберные мышцы, при этом ребра поднимаются, и грудина отодвигается вперед – грудная клетка расширяется в передне-заднем и фронтальном (в стороны) направлениях. Диафрагма – дыхательная мышца, во время вдоха сокращается и опускается вниз: грудная клетка расширяется в вертикальном направлении.

При выдохе сокращаются внутренние межреберные мышцы, ребра опускаются, грудина отодвигается назад – грудная клетка сужается в передне-заднем и фронтальном (в стороны) направлениях. Диафрагма во время выдоха расслабляется и поднимается вверх: грудная клетка сужается в вертикальном направлении. Благодаря этим движениям осуществляется вдох и выдох.

Можем ли мы брать под контроль свое дыхание? Легко. Но ведь мы далеко не всегда его контролируем даже в течение дня, не говоря о ночи. Процессом дыхания управляет дыхательный центр, расположенный в продолговатом отделе головного мозга. Дыхательный центр обладает автоматией – периодически импульсы сами поступают к дыхательным мышцам, к примеру – во время сна.

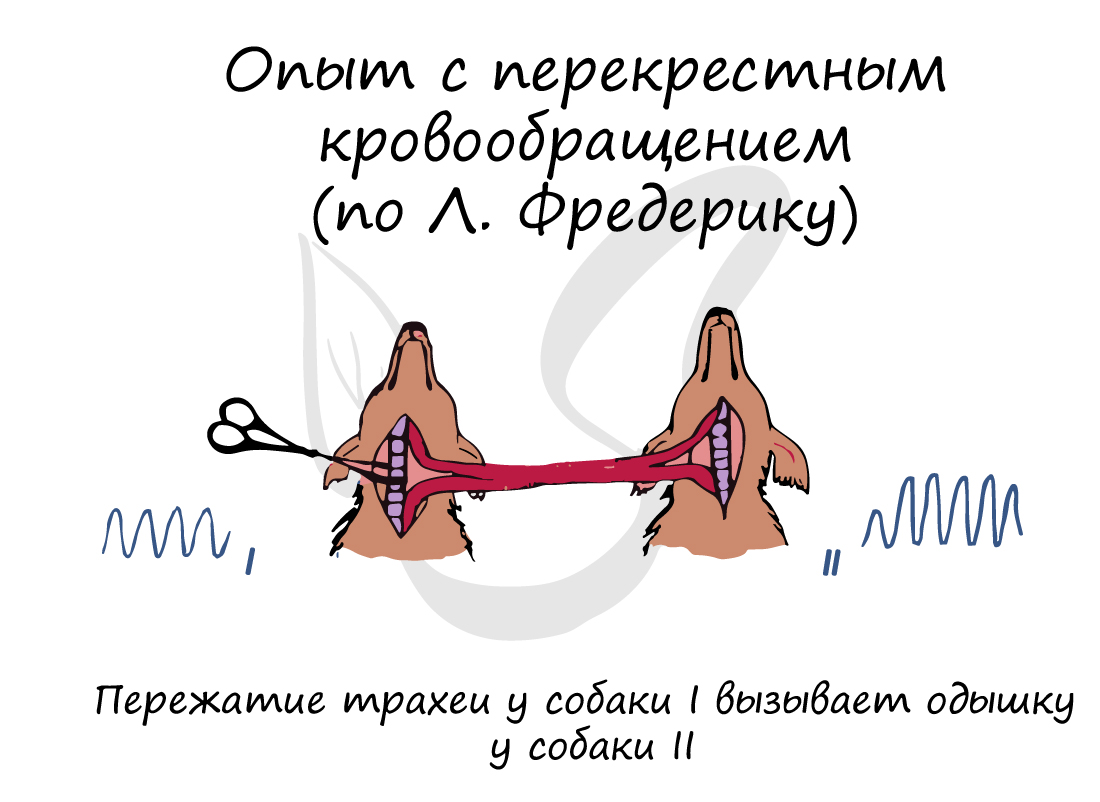

Состав крови сильно влияет на интенсивность дыхания. В многочисленных опытах было выявлено, что увеличение концентрации CO2 возбуждает дыхательный центр. Этим можно объяснить учащение дыхания во время физической нагрузки, к примеру, бега, когда в клетках мышц ног идет активное образование CO2 и поступление его в кровь, дыхание учащается рефлекторно.

Рефлекторную регуляцию дыхания наиболее ярко доказывает опыт с перекрестным кровообращением, при котором соединены кровеносные системы двух собак. При пережатии трахеи у первой собаки останавливается дыхание, и углекислый газ перестает удаляться из крови – его концентрация в крови возрастает, что приводит к возникновению одышки (учащенного дыхания) у второй собаки.

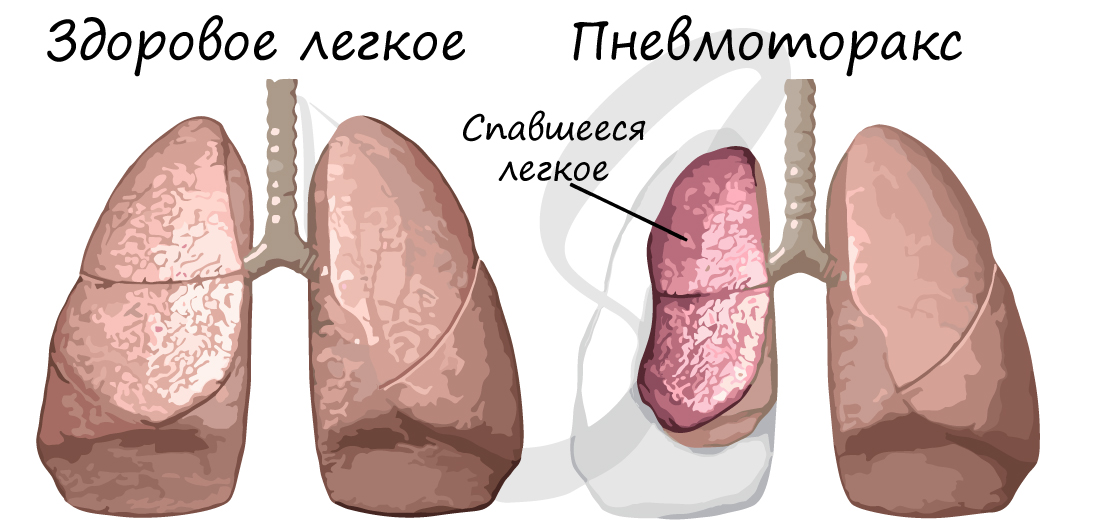

Пневмоторакс

В норме давление в плевральной полости отрицательное, оно обеспечивает растяжение легких. Однако при ранениях грудной клетки целостность плевральной полости может нарушаться: в таком случае давление в полости становится равным атмосферному.

Нарушение целостности плевральной полости называют – пневмоторакс (от др.-греч. πνεῦμα – дуновение, воздух и θώραξ – грудь). При наступлении пневмоторакса легкие спадаются и перестают участвовать в дыхании.

Горная и кессонная болезни

Альпинисты и любители горных походов (особенно новички) часто сталкиваются с горной болезнью. Это состояние возникает из-за того, что при подъеме на высоту парциальное давление кислорода падает, и его концентрация в крови не соответствует потребностям организма – ниже, чем должна быть.

Поначалу горная болезнь проявляется эйфорией (беспричинной радостью) и учащением пульса. Если покорение горных вершин продолжается, то к этим симптомам постепенно присоединяется апатия (состояние равнодушия), мышечная слабость, судороги и головная боль.

Что же делать, спросите вы? Необходимо немедленно прекратить дальнейший подъем, при усилении симптомов – начать спуск. Лучше всего предупредить горную болезнь, следуя правилу – не увеличивать высоты ночевки более чем на 300-600 метров.

Кессонная болезнь возникает у водолазов, связана с увеличением парциального давления газа – азота, которое возникает при погружении под воду. Существует закономерность: чем глубже водолаз опускается, тем больше становится растворенного в крови азота. В чем же опасность того, что азот растворяется в крови?

При резком быстром подъеме растворимость азота в крови понижается, и кровь буквально вскипает. Только представьте, в сосудах возникают настоящие пузыри газа! Они могут закупорить сосуды легких, сердца, других внутренних органов, в результате чего кровообращение остановится, и последствия могут быть самыми печальными, вплоть до летального исхода.

Как же предупредить кессонную болезнь? Можно использовать в дыхательной смеси вместо азота газ гелий, который не приводит к таким последствиям. Также необходимо придерживаться правила постепенного подъема, с остановками, избегать резкого всплытия.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник